英倫訪學28年

李丹陽

初到英國這個工業革命的發源地和曾經的“日不落帝國”,我感觸良多。慢慢體驗,更多地了解了她的過去與現在。在英國28年,我開闊了眼界,在史學研究方面有一些收獲,也為中英文化交流作了一點貢獻。

LSE印象

1989年1月,我抵達英國,在倫敦經濟政治學院(LSE)當訪問學者。國際史系I.H.Nish教授帶我熟悉圖書館等處,并讓我去聽他為研究生開的課。他總是掛一幅大大的世界地圖講百年前的大國博弈,有段時間連續幾次講英俄在阿富汗的爭奪。聽著聽著,我失去了興趣;加上英語聽力不好,遂昏昏欲睡。

好在我可以在學校里到圖書館借閱各種書,自由去聽各種公共課和講演。一些跨學科的課和書,如社會政治學、政治心理學、國際關系心理學等對我有特別的吸引力。大階梯教室常有一些英國和國外著名學者及政要的講演,我也曾跑去聽。記得有位教授在講臺上來回踱步,邊走邊講,累了就一屁股坐在講臺上晃動著雙腿繼續講,還不時幽上一默。這與國內教師、學者講課的嚴肅拘謹風格形成強烈反差。這些講演我雖似懂非懂,但感受到了活躍的學術氣氛,開闊了眼界,啟發了心智。

由韋伯夫婦、華萊士、蕭伯納等費邊社首腦創辦的LSE,以“促進社會進步”為宗旨,以“萬事需探究其所以然”為校訓。哲學家羅素在建院初期曾被聘為講師。我看到,學院圖書館、食堂等處貼著馬克思、列寧、托洛茨基、毛澤東、卡斯特羅、切.格瓦拉的像,還有學生自發組織的研讀《資本論》小組貼出的海報。學院左翼色彩很濃。

1989-1990年間,東歐和中國等社會主義國家發生大動蕩,LSE一些學生便以“Is Socialism Dead?”為題舉行辯論會。我也去旁聽。正反方以事實和理論激烈地展開辯論。記得一位辯手說,他一個同學的父親是美國CIA人員,曾在波蘭團結工會誕生地格但斯克(Gdańsk)放映美國電影,意思是那場風波有美國的推波助瀾。我還曾參加學生會為換屆選舉和就是否支持教師罷工而舉行的學生大會。會場上唇槍舌劍、帽子亂飛、口哨呼嘯的熱鬧場景,以前我只在電影里看過。不久,長期由工黨籍學生占據的院學生會,因新當選主席為綠黨籍學生,而由“紅”變“綠”了。校內學生社團五花八門,使我吃驚的是有個同性戀俱樂部,我也曾好奇地去看過一次他們的活動,拿了份同性戀者出的Pink雜志。

從LSE一隅初步觀察到的英國社會,開放、多元、自由、包容、自治、競爭,給我留下深刻印象。

檔案館“淘寶”

除了學校,我另一個主要去處是英國公共檔案館(Public Record Office),后更名為英國國家檔案館(National Archives)。我常在這里終日翻閱檔案。一開始,我翻閱了不少有關鴉片戰爭、辛亥革命、五四運動、抗日戰爭、孫中山等事件和人物的檔案,并發現一些英國在華機構關于布爾什維克來華活動的記載。丈夫劉建一1990年初來英國后,我們遂一同去“淘寶”。檔案館館藏卷宗浩如煙海,兩人窮畢生之力也無法閱盡相關檔案之九牛一毛,于是我們商定集中精力深入挖掘布爾什維克早期來華的檔案。

那時在英國打一天工賺的錢約相當于國內一個月的收入,所以吸引了一些中國留學生和訪問學者樂此不疲地打工。而我們把白天的時間基本花在了檔案館和圖書館,只偶爾打一點工,以貼補生活費。從住處到檔案館乘地鐵票價很貴,于是我們便騎二手自行車去檔案館。騎車單程約需一小時,還常要頂風冒雨。我們往往早上最先到檔案館,午飯吃自制的三明治,關門時才離開。一天看下來頭暈眼花。

那期間,檔案館復印一頁檔案要花幾十便士,我們復印了一些檔案單頁并購買若干縮微膠卷,但更多是用鉛筆抄錄(那時不準拍照),回住處用圓珠筆謄寫清楚,整理分類后再用打字機打印出來(那時尚無個人電腦)。搜集到的檔案需要尋找旁證資料去證實其真偽,還要根據檔案提供的線索,去搜尋相關史料。于是我們就利用倫敦大學東方非洲學院圖書館和大英圖書館及其報館來進行這方面的工作。

劍橋記憶

1990年春夏,我們先后到劍橋大學東方學院當訪問學者。劍橋大學的學術氣氛十分濃厚,經常舉辦學術講座和研討會。在一些場合我們會偶遇大師級人物,包括著名科學家S·W·霍金和英國皇家學會會長A·克盧格;還曾登門請教人文學科的著名教授。

劍橋大學的大學圖書館、歷史系圖書館、東方學院圖書館都是開架閱覽,而且一般西文書后有索引。大學圖書館內的東亞圖書館有中、日、韓文書刊。在這知識的殿堂,我們像蜜蜂一樣撲向花朵采蜜。每人在一個圖書館一次可借10本書,所以我們白天在圖書館緊張閱覽書刊,傍晚就用自行車把借的書馱回住處。沿著美麗的劍河一路騎行,欣賞婀娜多姿的天鵝在河面悠然自得地游,是我們一天最大的享受。

剛到劍橋不久,我們碰到一位張太太。她本姓丁,是曾國藩小女兒一支的后裔;其丈夫張心滄也是名門之后,曾在劍橋大學教授中國文學。與沉默寡言的張先生相反,學語言出身的張太太在劍橋遇到華人,總會主動打招呼,邀請大家每周二到她家參加English Conversation,我們也在被邀之列。每逢那天,她都會備些茶點,甚或自己院子里收獲的水果來招待大家,讓大家用英語暢所欲言,她不時從旁糾正。這使不少初到英國的來自中國大陸、臺灣、香港的學人受益匪淺。

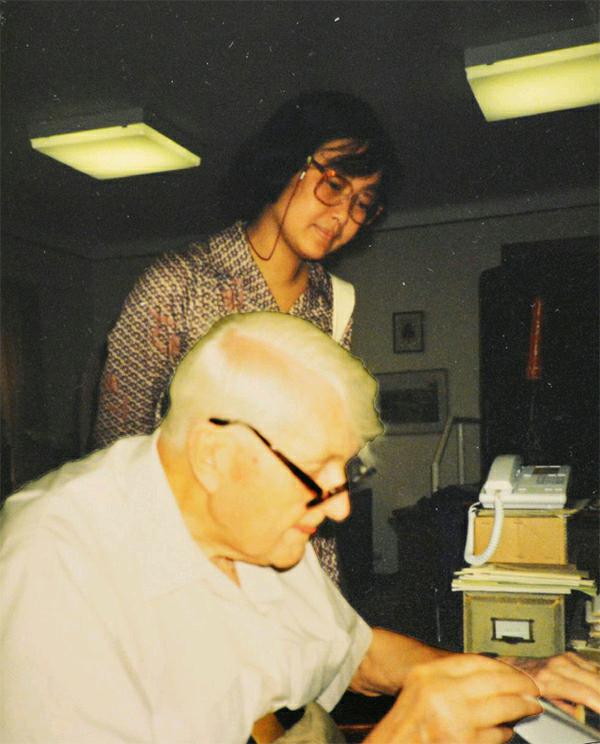

在劍橋,我們還結識了英國著名科學家、中國科技史家李約瑟(J.Needham)。1990年7月,經人介紹,我們應邀到位于李約瑟研究所的李約瑟、魯桂珍夫婦家做客。只見院內草木蔥郁,流水潺潺;研究所建筑外有中國式紅柱綠檐的回廊。老人的家很大部分是工作室,一面明窗,三壁書櫥;幾張大書桌上擺滿了書籍和手稿。李約瑟同我們談起早年他在重慶的經歷,聊到共同認識的人。他和魯桂珍博士表達了對我父親李琦、中國著名肖像畫家作品的贊賞。隨后,李約瑟甄選出讓我父親為他畫像參考用的照片。我們抓住機會從各個側面為他攝像,并請他在中國古代科學家的首日封和空白信封上簽名。不久,我們收到李約瑟郵寄來的翻印照片。裝照片的舊信封上貼著張紙,上有他親筆寫的姓名和住址。他這種事必躬親的行事風格和秉持物盡其用原則以保護環境的精神十分感人。

1994年秋,李約瑟又在客廳接待了前來贈送《李約瑟博士像》的我父母和陪同前來的人民日報記者等。我丈夫注意到,身穿中式緞馬褂,佩戴英國女王親授的勛章綬帶的李約瑟望著畫像,露出喜悅的神情,并高度肯定這幅用中國水墨畫技法和中國傳統材料和工具畫的肖像。

在劍橋,我們曾住在一位90多歲的英國老太太Handrik家。她是英國第一代女大學生,曾教授法語。她雖有子女,卻一人獨住。她愛跟我們聊天并不時糾正我們的發音。她因年老加腿部癱瘓,每日地方政府公益服務“meals on wheels”給她上門送午餐;她僅付很少的錢就能吃上一頓有三道菜的營養餐。每周有護士為她體檢,有專人為她洗澡。洗澡時,一臺帶機械臂的大帆布兜把她放進浴缸,洗完后再從浴缸里抬升出來。廁所馬桶前有個旋轉臺(turn table)可助她方便轉身。每周一天下午有車拉她去參加老人的聚會,以豐富老人的精神生活。住Handrik家使我們近距離觀察到英國殘疾人和老人享受的社會服務,感到其中一些軟硬件可為步入老齡社會的中國所借鑒,這是意外的收獲。

學術研究持之以恒

以后,建一和我先后在約克大學和卡迪夫大學讀博士。這兩所大學圖書館的藏書雖不夠豐富,但校圖書館根據我們提供的書單專門訂購了一批書,并從其他圖書館調閱書刊。幸運的是,分別指導我們的導師John Crump和Greg Benton不僅專業知識豐富、學術水平高,而且很和藹、善良,不僅在學術上耐心進行指導,也關心解決我們生活上的困難。

讀博士過程異常辛苦。首先,要閱讀大量書籍。系里給博士生開出的書單就有好多頁,列在前面的是關于社會正義的專著,馬克思的著作是必讀書;另外還要讀相關歷史方面的書。好在我們之前收集了大量有關歷史的檔案、書刊資料,做了大量筆記。其次,要撰寫約10萬字的論文。用非母語的英文寫作對我們來說十分痛苦、艱難,幸好有英國朋友幫忙修改、潤色。有人說讀博士如同從地獄走過一遍,我們感同身受。但無論怎樣難,我們最終獲得了博士學位。

多年來,我們在蘇俄、共產國際在華早期活動及中共起源史方面做了深入的探討和研究,弄清以前很多史著未記載的史事。除了博士論文,我們還寫出一系列原創性論文在國內外學術刊物發表,填補了若干近現代史研究的空白。我們曾幾次應邀參加國際、國內學術研討會,與國內外學者交流,并在中國社會科學院近代史研究所的一次學術講座上作講演。因為我們在學術研究上取得了一定成果,國內若干研究單位聘請我們擔任客座、特聘、特邀研究員。

2001年和2011年,為紀念中共建黨和辛亥革命,國內新聞團隊來英國和法國采訪、拍攝。國內學者推薦劉建一和我作為顧問陪同。我們帶這些媒體人去英國國家檔案館、大英圖書館、馬克思紀念館、馬克思墓、恩格斯故居、宣讀《共產黨宣言》的紅獅子酒館等處,并請有關中外學者為他們講述。

我們與國內學術界一直保持著聯系。在與國內學者合編《李漢俊文集》中,我除提供以前多年收集的李漢俊著譯,還利用大英圖書館的豐富藏書,為文集內涉及的外文、外國人、外國史事作注釋。2009年秋我們向中華口述歷史研究會提議采訪健在的抗戰文藝老戰士,以搶救他們關于抗戰的珍貴記憶。為此,我與國內記者劉南虹牽頭,動員一些朋友進行采訪和整理。2015年,我主編的《抗戰時期的中國文藝口述實錄》由中國社會科學出版社出版。最近,我又根據多年收集的原始資料撰寫了關于民國期間大同黨、《救國日報》及孫中山在大英圖書館閱讀經歷的論文。

為集中精力從事研究,我們家里不要電視、不安電話座機,還一度沒有寬帶,曾自嘲為“三無世界”。

致力于中英文化交流

在英國,因我們陸續結識了一些英國友好人士,除曾任英中了解協會會長的李約瑟,還有曾任燕京大學理學院代理院長和劍橋大學應用數學和理論物理系系務委員會主席的賴樸吾(E.R.Lapwood)的夫人南希(Nancy)。他們夫婦曾幫助中國抗戰并到過太行山根據地,見過朱德、彭德懷,二人曾合著《經歷中國革命》(Through the Chinese Revolution)。2011年,因我的多位前輩是辛亥革命元老,所以我們有緣結識了孫中山老師康德黎的孫子Hugh Cantlie爵士,并于2016年在倫敦再次相見。他盛情邀請我們去他家做客。我們贈送的禮物是建一畫的水墨畫大熊貓。他十分喜歡。這些接觸使我們了解到一些英國人對中國的友情和對中華文化的熱愛。

2011年夏,劉建一等在倫敦發起成立了中英文化交流學會,他出任會長,我為常務理事。幾年來,學會陸續吸收、團結了一批致力于中英文化交流的高素質人士,包括科學技術、社會科學、中西醫、教育、音樂、美術、舞蹈、電影等方面的人才,在英國主辦、合辦了多次文化講座、書畫展覽、文藝演出、各種紀念活動,特別是策劃、推動在英國首演《黃河大合唱》,主辦紀念孫中山誕辰150周年書畫展。學會也常參加英國人舉辦的文化活動,最近同英中了解協會建立了聯系。2015年是中英文化交流年,學會組織一些會員撰寫文章,介紹近現代為中英文化交流作出貢獻的幾十位中英人士,如嚴復、老舍、楊憲益、羅素、蕭伯納、李約瑟等。如今,學會已由較年輕的人擔任會長。

2017年7月,我們夫婦發起籌組的“在英中國抗戰老戰士后人聯誼會”正式成立,劉建一擔任會長。團結國共抗戰后人,凝聚共識,以期為祖國統一、中華復興、世界和平貢獻做一點事。

我和建一在研究、工作之余,參加合唱團、學習繪畫,最近特別迷上用中國水墨畫大熊貓。我們畫的憨態可掬的熊貓已成為在英國傳播中國文化,廣交朋友的媒介。在進行文化交流和社團活動的同時,我們也在努力提高自身的文化素養,愿為進一步促進中英人民之間的相互了解和兩國間的文化交流盡綿薄之力。

有好幾次,我們倆自問是否對當初決定在英國打拼、當“野豬”感到后悔。經仔細盤點,我們感到在海外開闊了眼界,在史學研究和中英文化交流方面做了一些在國內無法做到的有益的事。回首往事,我們為在海外沒有虛度光陰而感到欣慰。