天等縣壯族民居建筑環境行為分析

李婺微+曾曉泉

摘 要:在分析眾多傳統民居以及地域性建筑時我們可以發現,建筑不僅與周圍環境有關,也與使用者自身需求有關,建筑環境與人的行為需求共同決定了建筑的形式。通過對天等縣麗川河畔遺留建筑、口河屯與苗村現有建筑,對天等縣人居環境行為和地域民居干欄式建筑進行具體的調查,并從天等縣地區居民的行為與其所處的物質、社會、文化環境等人居環境行為進行研究分析,提出對天等縣地區傳統壯族民居人居環境的思考,并得出結論,天等縣傳統建筑反映出的是天等地區壯族獨特的氣候條件、地理地貌、生活習俗、思想文化以及生產生活技術,獨特的民族性和地域特色,均具有歷史傳承性。而傳統建筑將自然與人文和諧統一的建筑形式將為人們在設計研究地域性建筑提供合理的設計思路與方法,所以保護天等縣傳統壯族建筑,發揚和繼承該地傳統民居建筑的優良設計方法是我們義不容辭的責任。天等縣地居式干欄建筑對于天等縣地區建筑設計與改造具有指導性意義。

關鍵詞:壯族;人居環境;行為需求;建筑形式

我們必須認識到,在我們生活的環境中,一切人類活動都會對自然環境和聚落環境產生影響,同時自然環境也會對人類活動和聚落環境造成影響,這便是人的環境行為的相互關系。早在第二次世界大戰后希臘學者道薩迪亞斯就提出了“人居環境科學”的概念,并限定了人居環境的五種元素,即人、社會、自然、建筑、網絡。而吳良鏞先生提出了人居環境包含的五個子系統,即自然系統、人類系統、居住系統、社會系統和支撐系統[1]。

同時人類也從很早的時候便意識到,人的行為與人所處的物質、社會、文化環境之間有著密不可分的聯系,于是,人類利用其環境行為學中的聯系來創造和改善自身的生活條件,如創造本地區的建筑。建筑是為人們遮風避雨并且提供各項活動的場所,是為了滿足人類需求而存在的產物。因此建筑在建造過程中要考慮人的行為與建筑、社會、自然、文化環境之間的聯系,首先要順應自然,其次便是要滿足人們所需。而建筑是否合理,必須充分考慮到建筑周圍的地理特點、氣候條件、林木植被以及人們的使用需求等諸多因素,依據因地制宜的自然法則才能使之和諧統一,物盡其用。

本文將從天等縣地區人居環境角度建立研究框架,探討在當地人居環境影響下的傳統民居形式。

一、自然環境影響下的建筑形式

(一)天等縣自然環境

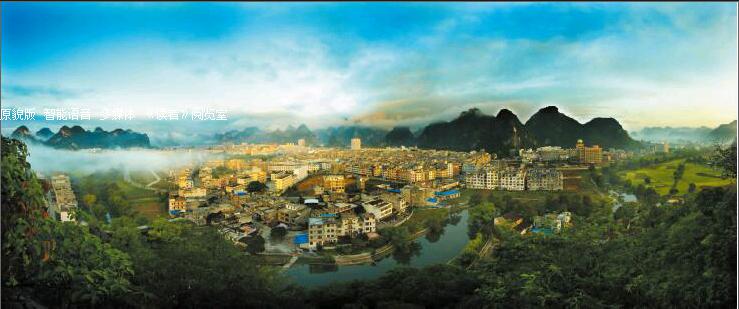

天等縣位于廣西壯族自治區崇左市,地處桂西南、縣城天等鎮直線距自治區首府南寧市125公里。天等縣屬亞熱帶季風氣候,由于多山,海拔高,因而氣候較鄰縣溫涼濕潤。春末至初秋多受偏南氣流影響,氣溫高,濕度大,降雨量多。冬季受北方寒潮影響,氣溫偏低,濕度小,雨量少[2]。縣境地處北回歸線以南,太陽輻射量較多。天等縣日照時數能滿足一年各造作物生長需要。

廣西主要地貌為喀斯特地貌,天等縣峰林谷地多為斷層地帶,透水性大,地表水系不發育。特殊的地貌使地表嚴重缺水,或在雨季時地表水來不及排泄,使部分洼地積水成災,影響農業生產。夏季易發生洪澇災害摧毀居民房屋,據《廣西農業災情(二)》中記載:“洪澇高值區大致在……以及鳳山、都安、馬山、上林、靖西、天等、資源等地,發生頻率超過80%……”。

而特殊的喀斯特地貌使得天等地區山地較多,據1980年普查,全縣耕地僅占總面積的12%,園地僅占總面積的0.2%,林地占20.4%,樹林地占3.6%,牧地占15.3%,而其中荒山荒地占總面積的44.9,土地難以得到最大化開發,適宜耕種的土地少。然而天等縣地區自古以農耕為主要經濟產業,所以對土地需求量較大。天等縣地處山區,森林資源豐富,石材資源豐富。

(二)自然條件影響下的建筑形式

我們可以發現天等地區傳統建筑主要為夯土墻與木質結構。以當地產石料作為房屋地基,將房屋地面高度基本保持在水平狀態,并起到一定隔水防潮的作用。房屋兩側為夯實黃土墻,起隔火與承重的作用,房屋建筑時前后立面為木質結構。房屋一般為兩層,以木做樁,建筑內部為框架結構,樓梯大多在房屋外側,不占用屋內面積。

所以在考察后我們可以發現,在考慮天等縣地區人的需求及自然環境條件的因素后,人們針對當地的地理條件、氣候因素,總結和歸納出適應自然環境的建筑形式,其主要特點是:建筑大多位于天等縣山區或山間河谷地帶,地勢陡峭地區,能最大化地節約耕種土地,不占用有限的土地資源;建筑大多以抬高建筑方式,能有效地遠離潮濕且得到平整的居住地面;建筑底部以當地產石料,房屋兩側為夯土墻,前后立面為木結構為主,雨熱充足,森林資源豐富,能就地取材,方便居民各取所需。

所以我們可以發現,在自然環境的利用上,當地人們充分遵循“師法自然”的思想,發揮了其地域性,即傳統民居在當地自然條件下滿足了當地人的使用需求。正如吳良鏞先生所說:“所謂地區性即指最終產品與產品的使用一般都在消費的地點上進行,房屋一經建造就不能移動,形成相對穩定的居住環境,這一環境又具有漸變和發展的特征”。天等縣地區傳統干欄式建筑在建筑材料上的選取是在一定程度上可降低氣候炎熱帶來的不適,避免多雨潮濕、房屋積水、蟲蟻侵擾。

二、人文環境影響下的建筑形式

由于歷史原因,我國形成了以儒學為主、以道教為輔的思想文化傳統,博大精深、影響深遠的傳統文化是民族歷史上各種思想文化、觀念形態的總體特征。而天等縣人民也受到了傳統思想文化的影響。

天等縣世居人民以壯族為主,壯族人口占全縣總人口的94%。而壯族以摩教為主要信仰,并有一定的自然崇拜和祖先崇拜。摩教帶有一定的佛、道二教教化,特別是道教相融合為其特點,壯族人們神靈崇拜、民間崇拜的神靈多而雜,所以在壯族家庭中有祭拜祖先神龕及各路神靈的習俗。

在其思想上遵循道教的“無為而治”“師法自然”,且講究靠山吃山,崇尚順應自然,遵循自然,使事物按照其自身的必然性自由發展,而這一特點在當地民居建筑選材中也可看出。

同時也在一定程度上受到中國傳統儒家思想的影響,講究中庸和諧,“中為適應之謂,庸為經久不渝之意。”在中國幾千年歷史長河中逐漸被演繹為不偏不倚、允當適度,天等縣壯族人民將傳統思想“中庸”的觀念體現在了傳統民居的平面布局上,建筑平面均作對稱布置。

影響壯族村落主流思想的還包括中國的風水文化,風水是中華民族歷史悠久的一門玄術,其核心思想是人與大自然的和諧。壯族人民的主要思想及村落、民居的選址、坐向等方面也受到一定程度的風水影響,認為最理想的風水環境為背山面水,將村落選址在山谷地帶也與風水學說有一定的關系。而傳統經濟生產受思想文化和生產技術水平影響,多以農耕和養殖業為主,居家中有養殖牲畜、晾曬谷物、放置農具的需求。

三、居住環境影響下的建筑形式

(一)天等縣壯族居住環境

因有自然崇拜和祖先崇拜的信仰,壯族人民有供奉神龕的習俗,并將神龕放置在光線充足的房屋上廳,所以在使用中,房屋上廳內一般不會作為主要起居室。起居室通常置于下廳,與上廳以木隔斷做區分。而建筑自然采光以房屋正立面為主,但因有上廳隔斷的阻擋,所以起居室和每個房間內內常年陰暗不透光,在房屋內活動常年需要開燈或以火爐灶照明。因人們日常烹煮以生火為主,因有圍火取暖與制作熏肉的習俗,人們煮飯吃飯休息均以火堆為中心,灶臺主與起居室在同一空間,兼冬天取暖功能,并將生魚肉懸掛在房梁上火堆上端制作熏肉。房屋起居室內空間承擔起人們日常生活、休息、會客、孩子學習等家中人口一切活動的功能,所以建筑內部常常顯得擁擠雜亂。在七八十年代以前,天等縣人民最主要的物資依靠自給自足或村內買賣交換,主要運輸方式為人力肩挑或者牛馬拉車。然而在90年代以后,交通逐漸便利,天等縣開始發展第二、第三產業,家家戶戶增添了摩托車或者小貨車,村內缺少公共停車場,有交通工具的村民家中有了停放車輛的需求。

(二)居住環境影響下的建筑形式

天等縣傳統民居受到中國儒家思想“中庸”的影響,“中為適應之謂,庸為經久不渝之意”,天等縣傳統建筑在空間布局上有著明顯的等級劃分,主要將房屋分為三開間,由民居入口方向為中軸線,依次為上廳、下廳空間,上廳的兩側為臥室,下廳主要作為起居室、廚房、浴室并設有通向廁所與后院的入口。天等地區干欄式建筑主要優勢在于將房屋內部結構分為兩層,一層作為養殖牲畜、放置農具,二層居住,并搭建有晾曬臺以方便谷物的晾曬,既防盜也方便居民管理喂養牲畜。居住環境盜匪猖獗,干欄式建筑高于四周,便于居民觀察外部情況,預防匪徒侵擾。因位于山谷地區,有著獨特的居住形式,害怕盜匪和野獸侵擾的村民夜晚大小便也可直接從樓上向下排泄,以做農耕肥料。

綜合天等縣傳統建筑因人居行為與社會文化環境的關系與人們的日常生活習慣,干欄建筑居住空間有幾大特點:建筑內部為木質結構,生火易發生危險,所以人們通常在生活煮飯區域鋪墊石塊,近幾年動員部分屋主將老房屋后半部分地面改為混凝土地面,降低了火災發生的可能性,但仍然無法阻止建筑內部被煙熏黑,房屋內部充滿了煙灰;傳統民居室內普遍缺少自然采光,人們在全陶瓦片覆蓋的屋頂上將部分屋內需要光源的地方換成透明磨砂玻璃材質,以提供部分光源;由于交通工具的改變和防盜的需求,大部分居民家中有停放手推車或摩托車空間的需求,而少數居民家中則有停放小型貨運車空間的需求。

四、壯族民居就地改造后特點

在對天等縣天等縣麗川河畔遺留建筑、口河屯與苗村現有建筑,對天等縣地域民居干欄式建筑走訪時發現,在村民對自家祖屋進行在地改造或者全屋重建時,依照自身的生活習慣習俗與自然條件,仍舊會將原有的干欄式建筑的結構布局運用在新建建筑上:就地勢抬平的居住地面,正堂供奉神龕,起居室位于二層及以上,有效遠離潮濕,便于觀察外部情況,預防匪徒侵擾、蟲蟻的侵害。然而稍有變動的是,村民為了施工方便與建筑經久耐用,將主要建筑材料由夯土墻與木結構改成鋼筋混凝土結構,因此家中采光得到了很大的改善,且有了獨立的廚房,廚房與起居室分離開,但部分村民家中還是保留有冷天圍著火爐取暖的習慣。房屋一樓還是作為正堂使用并供奉有神龕,到了晚上兼顧家用停車場的功能。

五、結語

順應自然、師法自然、結合使用需求,天等壯族民居是具有人性魅力和參考、研究價值的建筑。

而在針對天等縣現有民居的調查與研究時,我們發現,隨著時代的變遷和建造技術的發展,傳統的干欄式建筑在逐漸被替換,慢慢消失在人們的生活中。但也正如德國G·阿爾伯斯教授所說:“城市好像一張歐洲古代用作書寫的羊皮紙,人們將它不斷刷洗再用,但總留下就有的痕跡。”天等縣地區傳統干欄式建筑也正是如此,當地傳統的建筑形式是由長時間來人們根據當地山川地形、地理條件和自然條件因地制宜、因地取材、人文與自然相結合,在長期的實踐與摸索中逐漸形成的地方民族建筑特色。天等縣傳統建筑反映出的是天等地區壯族獨特的氣候條件、地理地貌、生活習俗、思想文化以及生產生活技術,民族特色和最獨特地域性,具有歷史傳承性。可以說,天等地區傳統的干欄式民居是天等人民建筑智慧和審美理念的結晶,也是屬于壯族地區文化藝術的精華,它記錄著當地壯族人民發展的歷程。而隨著時間的推移,人們需求及環境行為的不斷變化,當地的建筑形式也在不斷地變化,但它變化的基礎是基于傳統民居的形式上,所以傳統的民居仍是作為適應當地人民的生活需求和自然環境的建筑形式,成為人們對房屋進行重建的參考標準。然而歷史會被不斷地挖掘,也將會被不斷地解讀,傳統地域式建筑也將成為日后人們對于地域性建筑和歷史地域性文化研究學習時參考的重要依據。

參考文獻:

[1]吳良鏞.人居環境科學導論[M].北京:中國建筑工業出版社,2001.

[2]張萬富.天等縣志[M].桂林:廣西人民出版社,1991.

[3]鄧國民.廣西農業災情(二)[J].廣西農村經濟雜志,1994,(03):37-39.

[4]吳良鏞.廣義建筑學[M].北京:清華大學出版社,2011.

[5]子思.中庸[M].

[6]陳晶淼,王金平.風水美學對中國古村落及傳統民居的影響[J].山西煤炭管理干部學院學報,2012,(03).

[7]曾曉泉,李樹長.壯族地居式干欄建筑空間構成特色探析——以廣西天等縣壯族傳統地居式干欄建筑為例[J].江西建材,2017,(03).

[8]巫惠民.壯族干欄建筑源流談[J].廣西民族研究,1989,(01).

[9]趙冶,熊偉,謝小英.壯族傳統民居的現代演變[J].建筑文化,2012.(01):037.

[10]莫妮娜.從環境行為學探討新農村人居環境與鄉土景觀的協調發展[J].軟科學,2009,(08).