臨床路徑護理對股骨頭壞死患者術后的應用價值

譚晶 齊秀麗 楊曉 李鑫

摘? 要:目的? 觀察股骨頭壞死術后患者實施臨床路徑護理的應用效果。方法? 選擇2020年1月~2021年8月陸軍第八十集團軍醫院收治的104例股骨頭壞死患者為研究對象,以投擲硬幣法分為對照組和觀察組,每組52例。對照組及觀察組分別實施常規護理和臨床路徑護理,對比兩組患者功能恢復、自我效能及生活質量。結果? 干預后,觀察組患者疼痛、畸形、功能、活動范圍等功能恢復評分高于對照組(P<0.05);觀察組患者自我效能(GSES)評分高于對照組(P<0.05);觀察組患者在軀體功能、軀體疼痛、社會功能、心理衛生等方面評分均高于對照組(P<0.05)。結論? 針對股骨頭壞死患者實施臨床路徑護理可有效改善患者髖關節功能、顯著提升患者自我效能及生活質量。

關鍵詞:臨床路徑護理;股骨頭壞死;功能恢復;自我效能;生活質量

中圖分類號:R473.6 文獻標識碼:A 文章編號:1009-8011(2022)-6-0-04

股骨頭壞死為臨床骨科常見病癥,高發于30~50歲人群,且男性患者多于女性患者[1]。據統計,我國股骨頭壞死患者人數高達750~1000萬,每年新增病例約30萬[2]。股骨頭壞死早期發病癥狀并不明顯,主要為髖部或者腹溝部酸痛,疼痛發作特點為間歇發作,休息后可緩解,但伴隨時間延長,痛感加劇,肢體短縮,逐漸出現行走困難等癥狀[3]。目前臨床上針對該病大多選擇手術治療,以達到緩解關節疼痛,促進患者關節功能恢復,提升生活質量的最終目的。但無論哪種類型手術均為侵入性操作,具有一定危險性,若護理不當,容易引發創口感染等,給患者帶來二次傷害。既往情況下,會選擇常規護理,但常規護理的護理方式較為固定,無法實現對不同患者實施個性化護理。臨床路徑護理為常規護理下的衍生版本,其可針對患者實際情況,制訂獨一無二的護理方案,有助于患者術后康復。本研究對陸軍第八十集團軍醫院2020年1月~2021年8月收治且符合標準的104例股骨頭壞死患者予以納入,現報告如下。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

選擇2020年1月~2021年8月陸軍第八十集團軍醫院收治的104例股骨頭壞死患者為研究對象,以投擲硬幣法分為對照組和觀察組,每組52例。對照組男30例,女22例;年齡35~64歲,平均年齡(46.29±3.21)歲;病程5~9個月,平均病程(6.87±1.13)個月;疾病類型:創傷性股骨頭壞死18例,非創傷性股骨頭壞死34例。觀察組男32例,女20例;年齡36~63歲,平均年齡(45.15±4.35)歲;病程5~8個月,平均病程(6.75±1.25)個月,疾病類型:創傷性股骨頭壞死16例,非創傷性股骨頭壞死36例。兩組患者一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05)。患者及家屬均已自愿簽署知情同意書,本研究已通過中國人民解放軍陸軍第八十集團軍醫學倫理委員會批準。

1.2? 納入與排除標準

納入標準:①經影像學檢查確診為股骨頭壞死,符合《中國成人股骨頭壞死臨床診療指南(2020)》標準者[4];②均可進行全髖關節置換術治療者;③精神正常,具有語言表達及溝通能力者。

排除標準:①合并免疫系統疾病、先天性心臟病等者;②近半年內存在三級以上大型手術史者;③中途中斷,無法配合研究直至完成者。

1.3? 方法

對照組實施常規護理,患者入院后遵從醫生意見陪同患者進行各項身體檢查,并詳細普及疾病知識,包括疾病特征、發病機制、治療方式、護理方式以及注意事項等。同時每天監督患者用藥、飲食及作息,并結合患者實際情況指導其進行運動。

觀察組在對照組基礎上實施臨床路徑護理,護理流程如下:(1)入院第1天,護理人員需向患者及家屬介紹醫院內部分布情況、周邊設施環境、醫院規章制度、患者作息時間、主治醫生、護理人員等,并將護理人員聯系方式告知患者及家屬。(2)入院第2天,為患者講解術前需要做的準備事項、手術流程、術后注意事項并評估患者心理狀態,針對負性情緒較大的患者,需要聯合其家屬,每天主動與其交流互動,營造輕松氛圍,降低患者緊張、恐懼、焦慮等負性情緒對治療效果的影響。(3)術后第1天,密切監測患者各項生命體征、叮囑患者嚴格制動,定時幫助患者服用抗菌類藥物。(4)術后2~6 d,定期幫助患者翻身、按摩等,避免出現壓力性損傷,同時根據患者恢復情況及口味為其制訂飲食方案。(5)術后7~13 d,就患者實際情況進行運動護理,秉持循序漸進原則,踝泵訓練,護理人員以左手固定患者踝部,右手握住足前部分,帶動患者踝關節進行屈、內翻、伸、外翻依次環轉運動,每個動作持續3 s,3次/d,10 min/次;直腿抬高訓練,叮囑患者保持仰臥位,屈曲健側膝關節,固定腰骶部,緩慢抬起雙腿,腳尖向鼻尖方向靠攏,收縮肩部肌肉,繃緊下肢,而后將腿抬高抬直,與床面距離大約15 cm為宜,堅持10 s,緩慢放松,4次/d,10個/次;髖、膝關節屈伸訓練,同樣使得患者保持仰臥位,一條腿向前伸直,另外一條腿緩慢向胸部彎曲,控制5 s后再換另一條腿。當患者情況允許后,可選擇坐臥位,實施同樣動作訓練,3次/d,3~5 min/次。所有運動項目1周為1個療程,可根據患者實際情況增減運動訓練療程。

1.4? 觀察指標

①功能恢復:選用髖關節功能評分量表(Harris)評價兩組患者術后功能恢復,Harris內含疼痛(40分)、畸形(5分)、功能(50分)、活動范圍(5分)4項內容,得分與功能恢復呈正比。②自我效能:選用一般效能感量表(GSES)評價兩組患者干預后自我效能,GSES涉及10個條目,每個條目設置4個選項,從“極不符合”到“極符合”依次賦予1~4分,總分10~40分,評分越高,代表患者自我效能感越高。③生活質量:選用生活質量量表(SF-36)評價兩組患者生活質量,SF-36內含軀體功能、軀體疼痛、社會功能、心理衛生等4項,每項滿分100分,得分與生活質量呈正比。

1.5? 統計學分析

采用SPSS 26.0統計學軟件對數據進行處理,計量資料采用(x±s)表示,組間比較行t檢驗;計數資料用[n(%)]表示,組間比較行字2檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2? 結果

2.1? 兩組患者功能恢復評分比較

觀察組患者疼痛、畸形、功能、活動范圍等功能恢復評分均高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

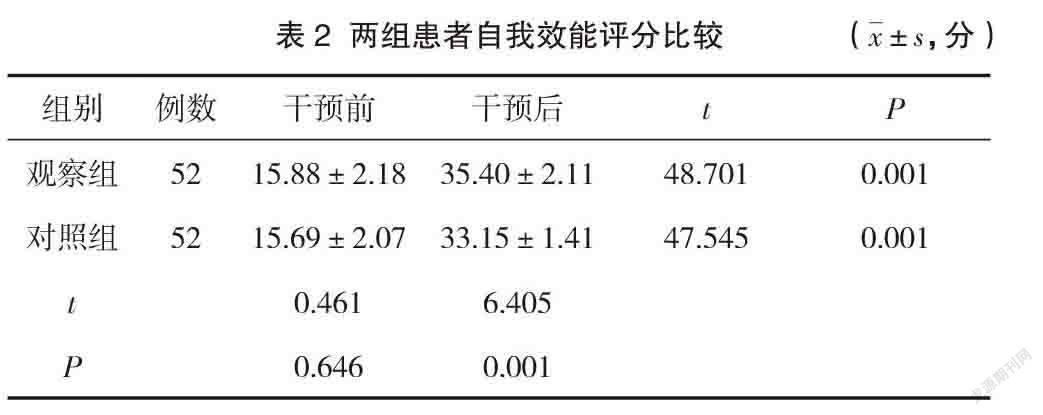

2.2? 兩組患者GSES評分比較

干預后觀察組患者GSES評分高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

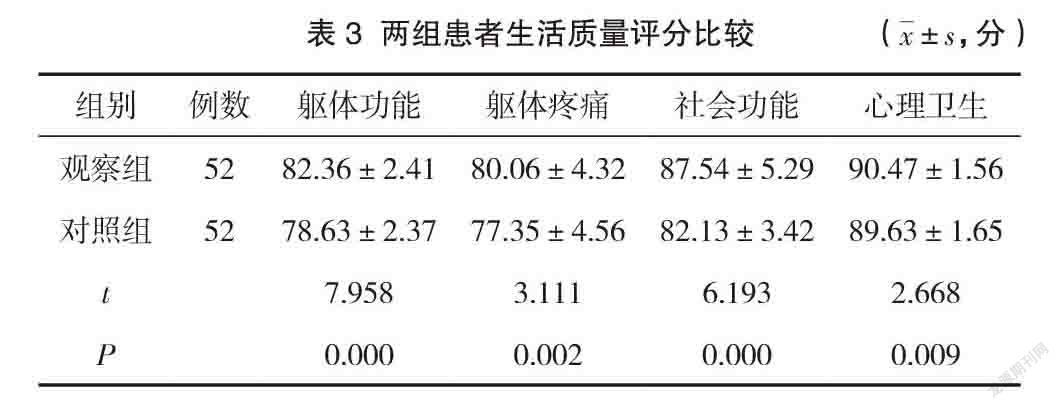

2.3? 兩組患者生活質量評分比較

觀察組患者在軀體功能、軀體疼痛、社會功能、心理衛生等評分均高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3? 討論

股骨頭為人體重要部位,直立、活動等均需要依靠股骨頭的支撐,所以股骨頭也是人體最容易出現磨損和受傷的部位[5-6]。當股骨頭受到嚴重性外力創傷或者軟骨磨損,便會引發股骨頭血供循環障礙,導致股骨頭壞死疾病發生[7-8]。引發股骨頭壞死的基本病因有髖部外傷,糖皮質激素,長期大量飲酒,合并減壓病、系統性紅斑狼瘡、抗磷脂綜合征等其他疾病。誘發因素為年齡、長期吸煙、過度肥胖、或者長期處于氣壓變化較為劇烈的工作環境。目前臨床上針對該病大多采用手術治療,如保髖手術、髓芯減壓術、非結構性植骨術以及人工髖關節置換術等,可根據患者實際情況和意愿選擇手術類型,對比保守治療,手術治療效果更加直觀[9-10]。但因術后患者需要用手術帶捆綁下肢,長期制動,很有可能影響后期功能恢復,因此配備專業高效的護理措施較為關鍵[11-12]。以往該病患者術后會采用常規護理,但常規護理更多為遵從醫囑執行統一的護理方式,無法結合不同患者病情對患者執行獨特性的護理服務,亦無法滿足該病患者對于護理的期待值。而臨床路徑護理可根據患者個體情況差異,制訂出針對性護理方案,最大化彌補常規護理下的短板,利于患者術后功能恢復,早日康復。

本研究結果顯示,觀察組患者疼痛、畸形、功能、活動范圍等功能恢復評分顯著高于對照組;干預后觀察組患者GSES評分顯著高于對照組(P<0.05);觀察組患者在軀體功能、軀體疼痛、社會功能、心理衛生等評分顯著高于對照組(P<0.05),與閆云等[13]的研究結果相一致。臨床路徑護理可根據患者入院時間,首先為患者進行環境、制度、股骨頭壞死疾病知識、手術方法以及注意事項等諸多方面的介紹和普及,使得患者詳細精確地了解自身病情。如指導患者嚴禁吸煙和飲酒,日常要多食用蔬菜及新鮮水果,結合運動,從而有效避免因脂肪問題阻塞血管影響軟骨血供,造成不良后果。同時注重患者情緒疏導,避免患者長期處于焦慮、抑郁、恐慌的情緒中,影響睡眠質量和治療效果。護理人員需要結合患者實際情況實施針對性護理措施讓患者可以始終保持良好積極的心態,提升治療效果以及自我護理效能[14]。術后通過預見性的護理措施避免患者出現壓力性損傷及便秘等情況,并結合患者恢復情況開展功能訓練,護理人員需告知患者要秉持循序漸進原則,逐漸增加運動量和運動時間,以促進血液循環,避免關節僵硬引發患者自身與人工髖關節適配度較低的情況,進一步改善患者后期預后,提升生活質量[15]。同時要提醒患者要避免勞累過度或者進行過重的體力勞動,定期復查。

綜上所述,針對股骨頭壞死患者實施臨床路徑護理,可明顯促進患者髖關節功能恢復,改善自我效能,提升生活質量,助力患者早日回歸正常生活,擺脫疾病困擾,具有臨床應用價值。

參考文獻

[1]楊津津,雷瓊,劉丹.基于循證理論的中醫特色護理在股骨頭壞死患者中的應用[J].齊魯護理雜志,2019,25(22):99-101.

[2]李榮,楊陽,高英.祛瘀生骨湯結合中醫情志護理在早期股骨頭壞死中的應用[J].西部中醫藥,2019,32(1):132-134.

[3]王水芳,夏炳江.以循證理論為基礎的中醫特色護理對股骨頭壞死患者生活質量及治療效果的影響[J].中華全科醫學,2021,19(2):328-331.

[4]中國醫師協會骨科醫師分會骨循環與骨壞死專業委員會,中華醫學會骨科分會骨顯微修復學組,國際骨循環學會中國區.中國成人股骨頭壞死臨床診療指(2020)[J].中華骨科雜志,2020,40(20):1365-1376.

[5]王梅,蔡幸娟,黃彩妹.股骨頭壞死置換術患者引入認知目標執行理念的多維度照顧策略的效果分析[J].中國實用護理雜志,2019,35(26):2022-2027.

[6]Li YQ,Li M,Guo YM,et al.Traction does not decrease failure of reduction and femoral head avascular necrosis in patients aged 6-24 months with developmental dysplasia of the hip treated by closed reduction: a review of 385 patients and meta-analysis[J].Journal of Pediatric Orthopedics Part B,2019,28(5):436-441.

[7]王祖梅,陳希.系統化康復護理對早期股骨頭壞死患者的康復效果[J].國際護理學雜志,2020,39(6):1090-1092.

[8]邊榮.健康教育及心理護理干預對高齡股骨頸骨折人工關節置換術患者預后的影響研究[J].中國藥物與臨床,2019,19(8):1391-1392.

[9]朱夢薇,李娟,王田.系統性功能鍛煉聯合無痛護理對股骨頭壞死全髖關節置換患者關節功能的影響[J].國際護理學雜志,2020,39(13):2404-2406.

[10]周松,馬琴,黃紅艷,等.護理專案改善在老年全髖置換術后患者連續康復中的應用研究[J].山西醫藥雜志,2019,48(2):251-253.

[11]張琴,李希西,李葉萍,等.術前功能鍛煉在老年全髖關節置換術后患者中的應用[J].現代臨床護理,2019,18(10):56-59.

[12]張敏,呂雪,張夢楠,等.基于快速康復理念的團隊康復模式對缺血型股骨頭壞死患者術后肌酸磷酸激酶、Harris評分及改良Barthel指數的影響[J].河北醫藥,2020,42(7):1110-1113.

[13]閆云,成麗,代英華,等.臨床中醫護理路徑在髖關節置換術患者護理中的應用價值[J].西部中醫藥,2019,32(12):125-127.

[14]朱夢薇,李娟,王田.系統性功能鍛煉聯合無痛護理對股骨頭壞死全髖關節置換患者關節功能的影響[J].國際護理學雜志,2020, 39(13):2404-2406.

[15]王衛娟.股骨頭壞死患者臨床介入治療的圍術期護理方法不良事件發生率及患者滿意率評價[J].中國藥物與臨床,2021,21(16):2905-2907.