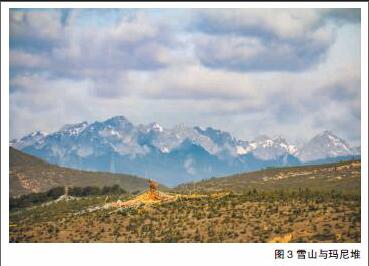

香格里拉藏區(qū)供養(yǎng)關(guān)系變遷研究

吳燕位+高少

摘 要:文章立足于課題組在云南省迪慶州噶丹松贊林寺的田野調(diào)查,以上世紀(jì)民主改革以來藏區(qū)的變遷發(fā)展為背景,通過對(duì)僧俗互動(dòng)的重要面向供養(yǎng)關(guān)系的類型化歷時(shí)分析,透析在宗教旅游蓬勃發(fā)展之后,藏區(qū)宗教主體多元化趨勢(shì)及其對(duì)僧俗關(guān)系的重構(gòu)。

關(guān)鍵詞:僧俗互動(dòng);供養(yǎng)關(guān)系;噶丹松贊林寺

供養(yǎng)關(guān)系是僧俗關(guān)系的經(jīng)濟(jì)面向,是一種建立于藏傳佛教信仰基礎(chǔ)之上由信眾向僧人進(jìn)行供奉所形成的相對(duì)穩(wěn)定的社會(huì)關(guān)系,供養(yǎng)關(guān)系的形式在歷史上隨著藏區(qū)的發(fā)展變遷而不斷改變。

通過本次田野調(diào)查,我們總結(jié)出藏區(qū)三種主要的供養(yǎng)關(guān)系類型,原生家庭的供養(yǎng)、家庭的供養(yǎng)以及外地香客的供養(yǎng)。前兩種供養(yǎng)在政教合一期間就存在,隨著藏區(qū)的發(fā)展而出現(xiàn)了新變化。第三種新形式的供養(yǎng)是隨著旅游業(yè)發(fā)展而出現(xiàn),反映了旅游業(yè)發(fā)展以來建立在相互競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)上的僧侶在爭(zhēng)取香客供養(yǎng)上的特點(diǎn)。

一、原生家庭與家族對(duì)僧人的供養(yǎng)

藏傳佛教相較于漢傳佛教的一大特點(diǎn)就是其僧侶出家以后并沒有完全脫離與塵世的聯(lián)系,而是繼續(xù)保持著與原生家庭或家族的社會(huì)聯(lián)系。歷史上僧人在藏區(qū)的社會(huì)地位極高,僧人的出家動(dòng)機(jī)很大程度上與家族及家庭的利益或者信仰有關(guān),出家之后也以血緣為紐帶結(jié)成師徒關(guān)系,塵世的親屬關(guān)系也會(huì)在寺廟的社會(huì)關(guān)系中得以表現(xiàn)。

(一)家庭、家族供養(yǎng)——以血緣為紐帶的供養(yǎng)

民主改革之前,松贊林寺僧額由清政府直接額定,并配給皇糧。康熙年間初建寺額定300名,乾隆年間松贊林寺僧額增加為1227名。僧額固定配給皇糧使得僧侶出家有著明確與嚴(yán)格的社會(huì)制度。僧侶名額被各康參轄區(qū)的名門望族、土司地主所壟斷,并且實(shí)行世襲制度。老一輩的僧侶在年歲大了之后,就會(huì)在家族中選擇一名小輩,到寺內(nèi)出家并作為這位小輩的師傅,小輩在出家之后繼續(xù)保持與家族的聯(lián)系,家族會(huì)繼續(xù)供給其學(xué)經(jīng)生活。老僧圓寂后,小輩就繼承老僧的在寺內(nèi)的財(cái)產(chǎn),這樣的繼承在寺內(nèi)是循環(huán)往復(fù)的。如果家族出現(xiàn)少子或者無人愿意出家的情況,家族會(huì)將給定的僧額買賣或者租賃給其他家族,但是一般的農(nóng)奴家庭是不可能獲得出家名額的。一般而言,家族的勢(shì)力很大程度上影響僧侶的經(jīng)學(xué)水平,因?yàn)橹挥屑彝ジ皇拍軌蚬┙o僧人赴拉薩或者印度游學(xué)并獲取格西學(xué)位。

在政教合一的統(tǒng)治形式下,家庭、家庭供養(yǎng)僧人實(shí)際上是為了維持家族宗教與地區(qū)影響力。寺院通過分配僧額給地方土司、地主與地方勢(shì)力形成穩(wěn)定的同盟關(guān)系,這使得權(quán)力世代壟斷在僧侶與社會(huì)上層的土司、地主手中,而下層農(nóng)奴則世世代代人身依附于僧侶、土司與地主,無法“翻身”。

在藏區(qū)實(shí)行民主改革之后,一方面,僧侶個(gè)體在土改中分配到屬于自己的土地;另一方面,政教體系的瓦解對(duì)于寺院經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了重大打擊,寺院高利貸等債務(wù)被取消,寺院莊園的農(nóng)奴被解放,寺院已經(jīng)養(yǎng)不了如此數(shù)量的僧眾。兩個(gè)方面的影響使得大躍進(jìn)期間,711名僧侶先后還俗歸家,成為普通藏民,寺內(nèi)僅留有300多名僧人組成寺院民主管理委員會(huì),實(shí)行寺院自管,繼續(xù)念經(jīng)修學(xué)。可見藏傳佛教僧侶實(shí)際上帶有很強(qiáng)的世俗屬性,與原生家庭也保持著很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)。

(二)當(dāng)下家庭、家族對(duì)僧侶的供養(yǎng)

政教體系瓦解以后,土司、地主和僧侶特權(quán)被廢止,宗教信仰自由使得出家為僧成為了自主自愿的宗教皈依,僧侶不再被曾經(jīng)的地主、土司壟斷,只要具有虔誠信仰的信教家庭都可以自愿選擇將自己的子女帶去寺院出家。

不過歷史上家庭、家族供養(yǎng)的一些傳統(tǒng)還是保留了下來。一般而言,家族有出家傳統(tǒng)的,后輩往往也會(huì)有出家為僧的。由于老一輩的寺內(nèi)財(cái)產(chǎn)(土地、僧舍和法器)都價(jià)值不菲,所以家族內(nèi)部依然會(huì)選擇晚輩,師徒傳承佛法和寺內(nèi)財(cái)產(chǎn)。

另一方面,除了有出家傳統(tǒng)的家族,信仰虔誠的多子家庭也開始供養(yǎng)孩子出家。隨著政教體系的瓦解和宗教信仰自由的推行,普通的藏族信眾也開始供養(yǎng)孩子出家為僧,這部分小僧侶主要依賴家庭的實(shí)物與少量金錢供養(yǎng),生活開支主要來源于寺院經(jīng)濟(jì)的支持。

然而,由于僧侶需要長期居住于寺廟內(nèi)學(xué)經(jīng)、從事宗教活動(dòng)不能照顧家里農(nóng)務(wù),同時(shí)計(jì)劃生育政策在藏區(qū)推行使得多子的大家庭減少,九年義務(wù)教育使得藏區(qū)適齡兒童都進(jìn)入小學(xué)進(jìn)行免費(fèi)學(xué)習(xí),而格魯派又嚴(yán)格規(guī)定僧人不能娶妻生子從而影響家庭傳宗接代,因此近年來愿意讓孩子出家的家庭并不多。一部分想要出家學(xué)經(jīng)的適齡兒童也會(huì)進(jìn)入州政府建立的佛學(xué)院一邊進(jìn)行學(xué)校教育,一邊學(xué)經(jīng),除了在寺院內(nèi)出家傳統(tǒng)的家族,將孩子直接送往松贊林寺出家為僧的并不多。松贊林寺作為地方性大寺出家人數(shù)在近年來一直較為穩(wěn)定,最近幾年寺內(nèi)的僧侶數(shù)量一直維持在300人左右。

在選擇是到寺院出家還是佛學(xué)院出家上,藏民也有生活和教育上的考量。除了由于血緣和財(cái)產(chǎn)繼承而出家的狀況,普通藏民家庭選擇讓孩子到松贊林寺出家主要看中了它不需要大量的物質(zhì)供養(yǎng),因?yàn)樗略涸寒a(chǎn)能夠保證每位僧人都有日常生活補(bǔ)給,而不必自家供給生活費(fèi),日常生活也有師傅、師兄弟照料。然而由于寺內(nèi)缺乏正式的現(xiàn)代教育,大多數(shù)僧人都只能簡(jiǎn)單掌握漢語與基本的數(shù)學(xué),文化基本依靠自學(xué),日常交流都是采用康巴藏語。而一些藏民將孩子送到佛學(xué)院念書則可以一邊系統(tǒng)學(xué)經(jīng),一邊系統(tǒng)地掌握漢語、數(shù)學(xué)和英語,從而較好地兼顧了佛學(xué)和現(xiàn)代知識(shí)。

二、地方藏民的供養(yǎng)

“原生家庭”也是“地方藏民”范疇的一部分,但是,由于藏區(qū)僧俗關(guān)系的特殊性,我們并沒有將原生家庭供養(yǎng)包含在地方藏民供養(yǎng)之內(nèi),而是單獨(dú)將其設(shè)為一類。

(一)歷史上地方藏民的供養(yǎng)——以地緣為核心的供養(yǎng)

松贊林寺建成之后就在西藏以及地方勢(shì)力的支持下成為了滇西北藏區(qū)的政教中心,寺院的組織結(jié)構(gòu)與地方教區(qū)的劃分緊密結(jié)合,具有很強(qiáng)的地緣特征。歷史上,主殿扎倉和康參都會(huì)對(duì)應(yīng)有教區(qū),一個(gè)教區(qū)由多個(gè)屬卡與自然村構(gòu)成,每年教區(qū)都會(huì)按屬卡、自然村收稅繳糧。寺院在扎倉(主殿)之下設(shè)八個(gè)康參(地域性僧團(tuán)組織),分別為東旺康參、扎雅康參、吉迪康參、鄉(xiāng)城康參、卓康參、榮多康參和隆巴康參。歷史上不同的屬卡所屬教區(qū)的孩子到對(duì)應(yīng)康參出家為僧,僧額主要被地方屬卡中的土司、地主等上層壟斷。endprint

在滇西北民主改革之后,傳統(tǒng)的義務(wù)性供養(yǎng)被自主自愿的供養(yǎng)所取代,藏民的信仰不再單獨(dú)依賴于寺院和僧侶的專業(yè)化宗教權(quán)威,藏民村落常常開展自主的地方性宗教活動(dòng),然而此時(shí)以地域?yàn)榧~帶的宗教供養(yǎng)依然占據(jù)主導(dǎo)。改革開放以后,寺院不再作為唯一權(quán)威的宗教場(chǎng)所,國家和市場(chǎng)力量也開始培植新的宗教實(shí)體(佛學(xué)院、時(shí)輪壇城等),宗教實(shí)體的多元化趨勢(shì),使得松贊林寺及其僧侶不再壟斷地方的宗教資源,高質(zhì)量宗教服務(wù)和福報(bào)“靈驗(yàn)”成為了藏民選擇供養(yǎng)對(duì)象的首要標(biāo)準(zhǔn)。

(二)當(dāng)下地方藏民的供養(yǎng)

當(dāng)下地方藏民的供養(yǎng)一方面一定程度上保留了以地緣為紐帶的傳統(tǒng);另一方面也在宗教主體多元化的背景下在內(nèi)容和形式上產(chǎn)生了一系列變化。

信眾當(dāng)下依然會(huì)到歷史上根據(jù)教區(qū)劃分的康參選擇供養(yǎng)熟悉的僧人,地緣關(guān)系意味著與僧人的熟識(shí)程度與地域認(rèn)同,它依然在供養(yǎng)關(guān)系的選擇上起到很重要的作用。但是改革開放之后,歷史上由松贊林寺寺院壟斷地方藏民供養(yǎng)的局勢(shì)被逐漸打破了。隨著宗教旅游業(yè)的興起,資本力量也開始介入宗教信仰領(lǐng)域。香格里拉先后建起了時(shí)輪壇城等新的宗教地標(biāo),這些新地標(biāo)由政府和資本主持修建,然后借助國家和資本的力量,邀請(qǐng)班禪額爾德尼等活佛權(quán)威為其開光加持,由此吸引大量本地藏族香客。歷史上壟斷滇西北教權(quán)的松贊林寺雖然依然是信眾眼中的宗教權(quán)威,但隨著斯塔克意義上的宗教實(shí)體的多元化趨勢(shì)(Stark,2004),它不再具有宗教市場(chǎng)中的壟斷地位。在這樣的背景下,藏民的宗教供養(yǎng)變得多元化、自主化。藏民能夠自主選擇宗教服務(wù)的提供者意味著更好的宗教服務(wù)和福報(bào)的“靈驗(yàn)”成為了供養(yǎng)的首要原則。宗教實(shí)體的多元也促進(jìn)了其競(jìng)爭(zhēng),僧人在與藏民進(jìn)行互動(dòng)時(shí),更加強(qiáng)調(diào)對(duì)藏民的回饋質(zhì)量與水平,這樣才能在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

三、高流動(dòng)性的外地香客供養(yǎng)

寺院景區(qū)化之后,大量外地游客涌入,僧人在進(jìn)行宗教修行之余也會(huì)與游客建立供養(yǎng)關(guān)系,就旅游團(tuán)來說,有的旅游團(tuán)只是將寺院作為參觀的場(chǎng)所,只是由導(dǎo)游帶著游客繞寺一圈,完成經(jīng)典的講解就結(jié)束,而有的旅游團(tuán)則允許游客在寺中自由活動(dòng),寺內(nèi)的僧侶們往往會(huì)利用這段時(shí)間“游說”游客消費(fèi),甚至進(jìn)一步發(fā)展成為穩(wěn)固的“供養(yǎng)”關(guān)系。這種“供養(yǎng)”不同于藏民建立在對(duì)佛教的信仰上對(duì)僧人的供養(yǎng),是一種建立在僧人以獲取物質(zhì)利益為目的的宗教“營銷”。

在對(duì)外地香客的訪談過程中,我們發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)生了共鳴之后,僧人與香客的互動(dòng)會(huì)產(chǎn)生一些有趣的心理后果。香客與僧人的關(guān)系會(huì)發(fā)生一個(gè)“神圣化”的過程,好像僧人就像是佛的化身,而香客則是在傾聽佛法。此時(shí),僧人在香客心中儼然成為了宗教權(quán)威,而作為凡夫俗子則必須傾聽圣潔的佛法,從而滌蕩自己在城市生活的忙碌心態(tài)。上述香客的心理狀態(tài)為僧人進(jìn)一步推銷佛教產(chǎn)品和游說供養(yǎng)提供了心態(tài)上的準(zhǔn)備,緊接著僧侶就會(huì)開始推銷各種法器(唐卡、念珠等),并提出“軟脅迫”性質(zhì)的供養(yǎng)請(qǐng)求。

文中的僧侶雖然表面上對(duì)香客的態(tài)度是“隨心功德”,然而處處都設(shè)置著“軟脅迫”的機(jī)關(guān),其形式就像是一場(chǎng)商業(yè)推銷。一些僧侶熟練地使用對(duì)待外地香客的“公關(guān)”策略,能夠熟練使用微信等新媒體工具,并利用朋友圈傳遞與宗教服務(wù)和法器相關(guān)的資訊,他們也深諳香客的心理。

僧侶依靠一套策略來贏得外地香客的供養(yǎng)。首先,通過無償?shù)摹岸Y物”(念珠等)和主動(dòng)的宗教服務(wù)僧侶撬動(dòng)了與外地香客之間的人際關(guān)系,讓香客覺得自己有所“欠”,這實(shí)際是僧侶利用禮物和宗教服務(wù)來營造的一種軟脅迫;香客意識(shí)到自己有所“欠”,他們就有了返還功德的必要,此時(shí)他們會(huì)基于隨心功德的原則回饋僧侶的好意。而帶有宗教性質(zhì)的禮物又是“隨心公德”的,一些被宗教感染的游客往往就會(huì)獻(xiàn)出大量的功德作為回饋。在此期間,僧人收獲了大量的實(shí)物和金錢供養(yǎng),大到手機(jī),小到食品;而外地香客則取得宗教服務(wù)作為回饋,以取得心靈上的“安寧”。僧人對(duì)外地香客的“慷慨”實(shí)際上是帶有“軟脅迫”企圖的,也就是將贈(zèng)予禮物當(dāng)做社會(huì)關(guān)系的啟動(dòng)機(jī)制。

四、結(jié)語

總結(jié)起來,僧侶爭(zhēng)取對(duì)流動(dòng)性較高的外地香客的供養(yǎng)主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):

學(xué)會(huì)廣泛地鏈接資源。從嘮嗑到不斷地使用微信和朋友圈關(guān)注香客的動(dòng)態(tài),僧侶在僧俗互動(dòng)中越來越主動(dòng),熱心地給予宗教上的支持以換取供養(yǎng)。

利用一些策略與技巧來增加供養(yǎng)的機(jī)會(huì)。比如用免費(fèi)“禮物”來實(shí)行軟脅迫,用花言巧語來暗示供養(yǎng)的可能性,用信仰的虔誠來打動(dòng)香客等等。

提供更優(yōu)質(zhì)的宗教服務(wù),豐富宗教服務(wù)的種類(念經(jīng)、酥油燈以及法事法會(huì)上)。

學(xué)會(huì)重新闡釋宗教教義使其適合信眾的心理需求,以吸引對(duì)佛教陌生的外地香客。

參考文獻(xiàn):

[1]馬克斯·韋伯.經(jīng)濟(jì)與社會(huì)[M].上海:上海人民出版社,2010.

[2]羅杰爾·芬克,羅德尼?斯達(dá)克.信仰的法則:解釋宗教之人的方面[M].楊鳳崗譯.北京:人民大學(xué)出版社,2004.

[3]勒咱·扎拉.康藏名寺:噶丹·松贊林寺[M].昆明:云南民族出版社,2003.

[4]齊扎拉.迪慶藏族自治州概況[M].北京:民族出版社,2007.

[5]胡芮.藏傳佛教寺院管理模式的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型[D].中央民族大學(xué),2016.

[6]劉靜·藏區(qū)寺院、社區(qū)與政權(quán)互動(dòng)關(guān)系變遷的個(gè)案研究[D].西南民族大學(xué),2014.

[7]白瑪措.人類學(xué)視野中的西藏牧區(qū)親系組織及互惠關(guān)系——以西藏那曲為實(shí)例[J].中國藏學(xué),2012,(01):115-129.

[8]鐘玉英.論藏族社會(huì)中的藏傳佛教儀式及其社會(huì)功能[J].四川大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2006,(06):138-142.

[9]王獻(xiàn)軍.試論甘青川滇藏區(qū)政教合一制的特點(diǎn)[J].西藏民族學(xué)院學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2004,(02):18-21+137.

[10]楊麗云.人類學(xué)互惠理論譜系研究[J].廣西民族研究,2003,(04):38-45.

[11]石碩.藏區(qū)旅游開發(fā)的前景、特點(diǎn)與問題[J].西南民族學(xué)院學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2001,(02):144-147+204.

[12]杰當(dāng)·西饒嘉措.松贊林寺史略[J].中國藏學(xué),1995,(01):104-115.

[北京市大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課題:藏傳佛教寺院景區(qū)化背景下僧俗互動(dòng)關(guān)系研究]endprint