皖江城市帶示范區土地資源生態安全警情測度及時空分析①

黃木易,褚 楚,何 翔

?

皖江城市帶示范區土地資源生態安全警情測度及時空分析①

黃木易1,褚 楚2*,何 翔1

(1 安徽建筑大學環境與能源工程學院,合肥 230601;2 安徽建筑大學科學技術處,合肥 230601)

依據PSR“壓力–狀態–響應”框架,選擇24個指標構建土地資源生態安全指標體系,將皖江城市帶示范區土地資源生態安全警情級別分為“無警、輕警、中警、重警和巨警”5級,基于云模型與熵權法對皖江城市帶土地資源生態安全警情進行了測量分析,揭示了其警情時空變化規律及影響因子。結果表明:①時序變化上,2005—2013年,皖江城市帶多數城市警情趨于上升,下降的僅為合肥市。②從“一軸雙核兩翼”的空間結構來看,主軸線上安慶、池州、銅陵、巢湖、蕪湖、馬鞍山沿江大多數城市近年來警情呈現上升趨勢。其中,銅陵和馬鞍山兩市警情一直處于重警以上狀態,土地資源生態安全壓力較大。“雙核”和“兩翼”城市中的合肥、蕪湖、滁州和宣城市,只有滁州和宣城市土地資源生態安全狀況相對較好。③針對云模型系統分析結果,創新土地節約集約用地長效機制、增加生態建設和環保財政投入、優化產業結構、發展低碳和循環經濟等是緩解該區域土地生態安全警情和促進土地資源可持續利用的保障。分析顯示,皖江城市帶土地資源生態安全警情處于上升趨勢,整體狀況趨于惡化。警情格局的變化在一定程度上體現了該區域高速社會經濟增長對土地資源產生的壓力響應。

云理論;土地資源;生態安全警情;時空分析;皖江城市帶

人類任何經濟社會活動均離不開土地,土地環境是各種自然的物理、化學、生物過程及人類的社會經濟活動的結果[1]。人類面臨的許多生態環境問題其深層次的原因都直接或間接地與土地資源的利用有關,因此,生態環境狀況能直接或間接地反映土地資源利用的合理性。作為人類賴以生存與發展的物質基礎以及生存空間,全球土地資源的稀缺性與有限性已成為人類可持續發展中普遍關注的關鍵問題之一[2-6]。生態安全是21世紀人類社會可持續發展所面臨的一個新主題[7]。關于土地利用與生態環境問題的研究已經被統一到LUCC研究框架下[8-14]。其中,土地資源的生態安全是資源安全的重要方面,它是指在一定時空范圍內,土地生態系統能夠保持其結構與功能不受威脅或少受威脅的健康、平衡的狀態,維持土地自然、社會和經濟復合體長期協調發展[15]。因此,土地資源生態安全既是人類賴以生存的物質基礎,又是區域經濟社會可持續發展的先決條件。

目前,在評價類問題中,廣泛采用的評價方法主要有隸屬度函數、神經網絡、模糊綜合評價與主成分分析法等。這些評價方法在一定程度上對研究問題的不確定性及定性因素的影響考慮不足[16]。云模型是李德毅院士創新提出發現狀態空間理論及云與語言原子模型思想之后,逐步完善形成的定性定量不確定性轉換模型[17]。云模型可以有效解決評價過程中的隨機性和模糊性問題,而熵權方法又可以解決評估中指標權重難以客觀確定的問題。該方法近年來廣泛應用在水質、省域土地生態安全及城市生態風險評價研究上[11,18-19],而基于PSR(即“壓力–狀態–響應”,pressure-state-response)框架引入云理論進行城市群土地資源生態安全警情測度分析并不多見。本文以人類活動影響顯著的熱點地區為研究對象,依據PSR框架,基于云理論對2005—2013年皖江城市帶土地資源生態安全警情進行評估與分析,以揭示生態安全警情的變化規律和影響因素。研究結果在一定程度上可為皖江城市帶未來土地生態保護與規劃、社會經濟可持續發展建設提供決策理論依據。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

皖江城市帶示范區包括合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶、池州、巢湖、滁州、宣城9市全境和六安市金安區、舒城縣,共59 個縣(市、區),輻射安徽全省,對接長三角地區,是全國六大城市群增長極之一,社會經濟發展活躍。2005年至2013年地區生產總值從2 254.5億元增至12 555.5億元,分別占安徽全省的41.9%和65.9%,GDP年均增長率高于全國水平的8.46個百分點。

1.2 正態云理論

由于大量社會和自然科學中定性知識的云期望曲線都近似服從正態或半正態分布,因此正態云模型具有普適性[20-21]。正態云的數字特征用期望Ex(expected value) 、熵En(entropy) 、超熵He(hyper entropy) 3個數值來表征,這些反映了定性概念和定量特性。其中,期望Ex代表定性概念論域的中心值;熵En度量了定性概念在論域中可被接受的數值范圍;超熵He是關于熵的不確定性度量。云的生成可以通過云發生器(cloud generator,CG),它是云生產的算法,其中正向云發生器是最基本的算法,它可以實現定性信息向定量范圍和分布規律的轉換。本文利用Matlab 7.0模擬正態云模型,其數字特征參數分別為Ex=1,En=0.5,He=0.1,N=1 000為云滴數。如圖1所示。

1.3 土地資源生態安全評價指標體系構建及權重確定

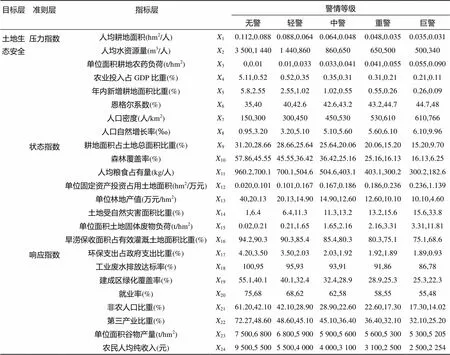

“壓力-狀態-響應”指標體系是由經合組織(OECD)和聯合國環境規劃署在20世紀八九十年代提出用于解決環境問題的框架[22]。PSR模型使用“壓力-狀態-響應”來反映人和自然環境的關系,即人類從自然環境中獲取資源的同時又相互影響,為了降低自然環境出現問題的嚴重程度,人類就要采取相應的措施。如此循環反復,構成了人類與自然環境之間的“壓力-狀態-響應”關系[23]。本文在前人相關研究的基礎上[8-13,24-26],結合皖江城市帶的實際情況,建立了土地資源生態安全指標體系,包括5個安全評價等級,24個指標,如表1所示。評價指標數據來源主要為《安徽省統計年鑒》、《中國城市統計年鑒》、環境狀況公報、生態建設公報和各地方統計數據等。

熵值反映系統的無序化程度和度量信息量的大小。在評價中,指標因子的熵值越大,其反映的信息越少;反之,則該指標反映的信息量越大,表示該項指標對評價結果的影響作用越大。綜合評估中,權重的確定對評價的結果至關重要,熵權能夠客觀反映指標權重的大小。目前常用的方法主要有專家評分法、模糊綜合評判法和層次分析法等。為了克服主觀評價中的個人偏好與客觀評價中的不確定性影響,本文基于熵權法[19]計算評價指標的權重。

2 結果與分析

2.1 研究區土地資源生態安全評價指標體系的構建及云模型模糊隸屬度計算

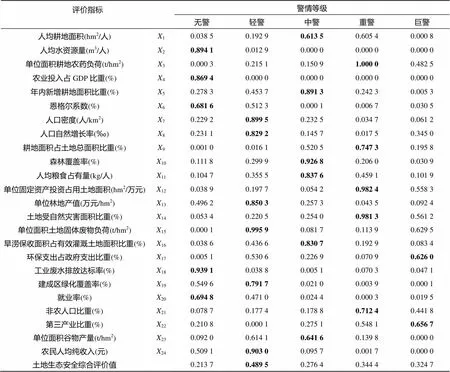

根據建立的皖江城市帶土地資源生態安全警情評價指標體系、評價指標標準,結合云模型可以建立評價指標標準的正態云隸屬度函數。以評價因子人均耕地面積(1)指標為例,該評價指標分成5個等級,即評價語集C={高,較高,中,較低,低}。按照云數字特征計算公式得到各指標的正態云模型參數。本文基于Matlab7.0模擬該評價指標的正態云,如圖2所示。人均耕地面積(1)指標隸屬度標準正態云模型分布圖,表示該指標{無警,輕警,中警,重警,巨警}等級分別對應了{高,較高,中,較低,低}級別的隸屬度。依據土地資源生態安全評價指標體系的各個指標值,令N=1 000,應用正態云模型的云發生器,將每個生態安全評價指標的定量化值作為輸入值,產生隸屬度矩陣。以2013年合肥市為例,將合肥市各指標量化數據代入正態云發生器,重復計算1 000次,得到不同隸屬度,依據公式計算均值作為合肥市在指標下某一等級的隸屬度。合肥市在24個影響因素下的不同等級的隸屬度矩陣如表2所示。

表1 皖江城市帶土地資源生態安全評價警情測度分析指標體系

注:表中逗號兩端數值分別表示的是各區間的最大值和最小值。

2.2 研究區土地資源生態安全警情綜合評估

根據各年份評價指標量化數據,利用熵權法得到各指標的權重,指標權重集W={0.017 0,0.082 3,0.041 5,0.055 3,0.111 2,0.000 5,0.033 3,0.020 7,0.017 8,0.059 3,0.025 6,0.110 5,0.040 7,0.054 6,0.261 6,0.001 1,0.008 3,0.000 4,0.003 1,0.002 2,0.043 2,0.002 7,0.000 8,0.006 5},將各評價指標的模糊隸屬度矩陣與指標權重集依據公式進行模糊轉換[22],得到皖江城市帶土地資源生態安全警情測度的結果。依據最大隸屬度原則,選擇最大的隸屬度所對應的評估等級作為警情測度的最終結果,研究區生態安全警情綜合評估結果見圖3。

2.3 研究區土地資源生態安全警情時空變化

以2013年合肥市為例,土地資源生態安全{無警,輕警,中警,重警,巨警}5個警情等級的綜合評價值分別為{0.213 7,0.489 5,0.276 4,0.344 4,0.324 7},依據最大隸屬度原則,2013年合肥市生態安全警情等級為輕警,如表2所示。從評價指標隸屬度矩陣可以看出,處于中警及以下等級的指標有17個,但達到重警及以上等級的指標仍有7個,分別為單位面積耕地農藥負荷、耕地面積占土地總面積比重、單位固定資產投資占用土地面積、土地受自然災害面積比重、環保支出占政府支出比重、非農人口比重和第三產業比重指標,說明合肥市仍需針對上述指標加以投入和改善。如減少農藥化肥施用量、調整優化種植結構、提高土地利用集約度、增加生態環保的財政投入、加快產業調整與升級、大力發展第三產業等。

表2 合肥市土地資源生態安全云模型隸屬度矩陣(2013年)

按照上述方法,依次得到2005—2013年皖江城市帶各個地區的生態安全警情水平,其時序變化特征見圖3。結果表明,2005年,皖江城市帶處于中警以下和中警及以上警情的城市分別有7個和3個,其中,中警以下的城市有滁州、六安、巢湖、蕪湖、宣城、池州和安慶市,中警及以上的城市有合肥、馬鞍山和銅陵市;2009年中警以下和中警及以上城市均為5個,其中,兩翼城市滁州市和宣城市警情略有下降;2013年,中警以下城市僅為2個,分別為合肥和宣城市,而中警及以上城市達到7個,有滁州、六安、馬鞍山、蕪湖、銅陵、池州和安慶市(2011年巢湖地級市撤銷,故不參與2011年后的分析)。總體上,2005—2013近10年來,皖江城市帶土地生態安全警情趨于上升的城市有6個,分別為滁州、六安、馬鞍山、蕪湖、池州和安慶市,趨于下降的城市僅為合肥市。其中宣城市一直處于較低警情等級,而資源型城市馬鞍山和銅陵市則一直處于重警以上等級,土地資源生態安全狀況不容樂觀。皖江城市帶生態安全警情空間分布特征見圖4所示。

皖江城市帶作為全國六大城市群增長極之一,是整個安徽省經濟發展的核心,“十一五”、“十二五”期間,皖江城市帶乃至安徽省社會經濟取得了很大的發展。2005年至2013年地區生產總值從2 254.5億元增至12 555.5億元,分別占安徽省的41.9% 和65.9%。2005—2008年,皖江城市帶實際利用外資額年均增速達到43%,分別比全國、長三角、中部地區平均增速高7.8、25.4和15.4個百分點。2013年利用外商直接投資74.6億美元,占全省的69.8%。可以說,皖江城市帶生態安全警情格局的變化體現了經濟熱點區域土地資源壓力響應的空間特征。針對PSR框架下的皖江城市帶土地資源生態安全警情云模型評估的分析結果,應該針對性的提出土地生態安全警情上升惡化的問題解決方案,有效保障該區域社會經濟可持續發展:①加強產業示范區建設用地規劃管理,促進土地節約集約度,提高企業準入門檻,增加土地利用強度、投資強度和土地產出率約束,創新資源節約集約的長效機制;②增加環保財政投入,加強產業發展,加強環保影響評價與監管、小城鎮污水治理、農村環境綜合整治和土地污染與災害評價與治理力度,推動示范區生態建設與環境保護,為人們生產生活創造良好的生態環境條件;③加強對高新技術產業發展的培育與扶持,優化創業環境,提高產業的發展水平,促進高新技術產業對相關產業的輻射帶動作用;④加快產業調整升級,淘汰高能耗、高污染產業,促進節能減排、發展低碳和循環經濟,減輕產業發展對土地生態環境的壓力。隨著安徽省新型城鎮化進程不斷深入,皖江城市帶示范區應牢固樹立土地利用可持續發展觀,全面提升社會、經濟和生態效益,走內涵式發展道路。

3 結論

本研究以皖江城市帶為例,結合PSR“壓力–狀態–響應”框架,引入云理論對經濟活躍地區的土地資源生態安全警情進行測度與分析。正態云模型使土地資源生態安全的定量評估兼顧了隨機性和模糊性,由最大隸屬度確定生態安全警情等級,解決了評價過程中存在的不確定性問題。分析表明,2005—2013近10年來,皖江城市帶示范區土地資源生態安全中級以下警情的城市數在減少,中級及以上等級城市數在增加,生態安全整體狀況處于惡化趨勢。從皖江城市帶產業轉移示范區“一軸雙核兩翼”的空間結構來看,主軸線上的安慶、池州、銅陵、巢湖、蕪湖、馬鞍山6個沿江城市近年來大多數警情呈現上升趨勢,其中,銅陵和馬鞍山兩市警情一直處于重警以上狀態,土地資源生態安全壓力較大。“雙核”和“兩翼”城市中的合肥、蕪湖、滁州和宣城市,只有滁州和宣城市生態安全狀況相對較好。生態安全警情等級的上升與快速的城市化和工業化推動具有很大的關聯。

[1] 李景, 陸妍玲, 葉良松, 殷敏. 對象化土地環境天地生要素時空演變分析方法[J]. 土壤, 2014, 46(4): 607–612

[2] 吳次芳, 徐根保. 土地生態學[M]. 北京: 中國大地出版社, 2003: 27–61

[3] 嚴金明, 夏方舟, 李強. 中國土地綜合整治戰略頂層設計[J]. 農業工程學報, 2012, 28(14): 1–9

[4] 李智國, 楊子生. 中國土地生態安全研究進展[J]. 中國安全科學學報, 2007, 17(12): 5–13

[5] 吳紹華, 虞燕娜, 朱江, 等. 土壤生態系統服務的概念、量化及其對城市化的響應[J]. 土壤學報, 2015, 52(5): 970–978

[6] 陳姍姍, 劉康, 李婷, 等. 基于InVEST模型的商洛市水土保持生態服務功能研究[J]. 土壤學報, 2016, 53(3): 800–807

[7] 蔡運龍, 李軍. 土地利用可持續性的度量—— 一種顯示過程的綜合方法[J]地理學報, 2003, 58(2): 305–313

[8] 謝花林. 土地利用生態安全格局研究進展[J]. 生態學報, 2008, 28(12): 6305–6310.

[9] 張強, 薛惠鋒, 張明軍, 等. 基于可拓分析的區域生態安全預警模型及應用—— 以陜西省為例[J]. 生態學報, 2010, 30(16): 4277–4286

[10] 張軍以, 蘇維詞, 張鳳太. 基于PSR模型的三峽庫區生態經濟區土地生態安全評價[J]. 中國環境科學, 2011, 31(6): 1039–1044

[11] 張楊, 嚴金明, 江平, 等. 基于正態云模型的湖北省土地資源生態安全評價[J]. 農業工程學報, 2013, 29(22): 252–258

[12] 王亮, 卞正富. 基于災變理論的鹽城市土地生態安全評價研究[J]. 長江流域資源與環境, 2014, 23(2): 231–236

[13] 馮文斌, 李升峰. 江蘇省土地生態安全評價研究[J]. 水土保持通報, 2013, 33(2): 285–290

[14] 劉巧芹, 秦嶺, 吳克寧, 等. 大城市郊區農村土地利用格局及整治方向分析—— 以北京大興區為例[J]. 土壤, 2014, 46(2): 379–385

[15] 張虹波, 劉黎明. 土地資源生態安全研究進展與展望[J]. 地理科學進展, 2006, 25(5): 77–85

[16] 賀三維, 潘鵬, 王海軍, 等. 基于PSR和云理論的農用地生態環境評價-以廣東省新興縣為例[J]. 自然資源學報, 2011, 26(8): 1346–1352

[17] 陳貴林. 一種定性定量信息轉換的不確定性模型—云模型[J]. 計算機應用研究, 2010, 27(6): 2 006–2 010

[18] 丁昊, 王棟. 基于云模型的水體富營養化程度評價方法[J]. 環境科學學報, 2013, 33(1): 251–257.

[19] 龔艷冰. 基于正態云模型和熵權的河西走廊城市化生態風險綜合評價[J]. 干旱區資源與環境, 2012, 26(5): 169–174.

[20] 李德毅, 孟海軍, 史雪梅. 隸屬云和隸屬云發生器[J]. 計算機研究與發展, 1995, 32(6): 15–20

[21] 李德毅, 劉常昱. 論正態云模型的普適性[J]. 中國工程科學, 2004, 6(8): 28–34

[22] Adriaanse A. Environmental policy performance indicators: A study on the development of indicators for environ-mental policy in the Netherlands[M].Uitgeverij, The Hague, 1993

[23] 郭旭東, 邱揚, 連綱, 等. 基于“壓力–狀態–響應”框架的縣級土地質量評價指標研究[J]. 地理科學, 2005, 25(5): 579–583

[24] 汪朝輝, 田定湘, 劉艷華. 中外生態安全評價對比研究[J]. 生態經濟, 2008(7): 44–49

[25] 余敦, 高群, 歐陽龍華. 鄱陽湖生態經濟區土地生態安全警情研究[J]. 長江流域資源與環境, 2012, 21(6): 678–683

[26] 宮繼萍, 石培基, 魏偉. 基于BP人工神經網絡的區域生態安全預警—— 以甘肅省為例[J]. 干旱地區農業研究, 2012, 30(1): 211–216

Evaluation and Spatial-temporal Characteristics of Land Resource Ecological Security Alarm: A Case of Wanjiang City Belt

HUANG Muyi1, CHU Chu2*, HE Xiang1

(1 School of Environment and Energy Engineering, Anhui Jianzhu University, Hefei 230601, China; 2 Department of Science and Technology, Anhui Jianzhu University, Hefei 230601, China)

The study established a set of evaluation index system containing 24 indexes for land resource ecological security (LRES) under P-S-R framework model, divided LRES of the Wanjiang City Belt (one axis, dual cores, two wings) into 5 levels of no warning, slight waning, middle warning, serious warning and heavy warning, and then analyzed LRES, its spatio-temporal changes and the influential factors by using the methods of cloud model and entropy weight. The results showed that from 2005 to 2013 the alarm level of LRESs of six cities in the axis tended to rise, while that of Hefei tended to decline. Resource-based cities of Ma'anshan and Tongling had been heavy warning level, facing serious pressure of LRES. Only LRESs of Chuzhou and Xuancheng in the dual core and the two wing were relative good. Overall, the alarm level of LRES in Wanjiang City Belt was worsening and the overall situation tended to deteriorate. The change of alarm level of LRES in Wanjiang City Belt reflected the pressure response of rapid economic growth to the land resources. The cloud model analysis on LRES alarm showed that the measures, such as presenting land saving and intensive innovative mechanism, increasing financial investment for ecological construction and environmental protection, optimizing the industrial structure of Wanjiang City Belt, developing the low-carbon and circular economy, should be taken to ease the regional alarm level of LRES and promote sustainable use of land resources.

Cloud theory; Land resources; Ecological security alarm; Spatial-temporal analysis; Wanjiang City Belt

10.13758/j.cnki.tr.2017.04.029

F301;X826

A

安徽省哲學社會科學規劃項目(AHSKQ2016D23)、安徽省高校省級優秀青年人才基金重點項目(2013SQRL047ZD)和安徽省財政、住建廳徽派建筑保護省級專項(HPZX2013-01)資助。

(chuchu@ahjzu.edu.cn)

黃木易(1978—),男,安徽蕪湖人,博士,副教授,研究方向為土地管理及3S技術應用。E-mail:huangyang78@163.com