海河流域“十二五”期間入河排污口管理存在問題及對策分析

王君,張睿昊,朱龍基

(1.天津市碧波環境資源開發有限公司,天津300170;2.海河流域水資源保護局,天津300170)

海河流域“十二五”期間入河排污口管理存在問題及對策分析

王君1,張睿昊2,朱龍基2

(1.天津市碧波環境資源開發有限公司,天津300170;2.海河流域水資源保護局,天津300170)

為加強“十三五”期間海河流域入河排污口管理、補齊流域水資源保護和水生態文明建設短板,在總結“十二五”期間流域入河排污口管理現狀基礎上,分析了管理存在問題,從登記及統計制度、監測體系、分規模管理、限排制約因素研究、布設規劃等方面提出流域入河排污口規范化管理對策。

入河排污口;規范化管理;海河流域

加強入河排污口管理,是落實最嚴格水資源管理制度、嚴格水功能區納污紅線管理的重要內容,是國家推行河長制、落實水污染防治行動計劃、消除黑臭水體的重要抓手。

海河流域各省(自治區、直轄市)針對入河排污口開展了大量監督管理工作,但依然存在一些亟待解決的問題。入河排污口管理已成為當前水資源保護和水生態文明建設的一塊短板。為此,需要對“十二五”期間海河流域入河排污口管理存在問題進行分析,提出“十三五”期間海河流域入河排污口管理對策。

1 海河流域入河排污口管理現狀

1.1 入河排污口基本情況

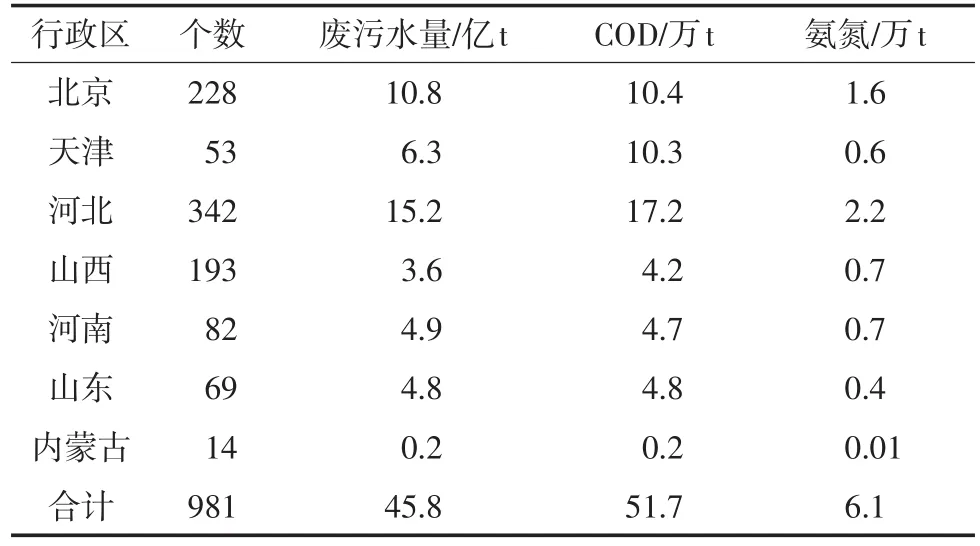

采用2011年海河流域入河排污口調查與監測成果代表“十二五”期間存量入河排污口基本情況,流域年排放量10萬t以上入河排污口近1 000個,年廢污水入河量約46億t,年COD入河量約52萬t,年氨氮入河量約6萬t,流域各省(自治區、直轄市)規模以上入河排污口基本情況見表1。

1.2 入河排污口管理權限及設置審查

2008年水利部印發的《關于海河流域入河排污口監督管理權限的批復》規定:在省界緩沖區、海委直管河道的入河排污口設置,以及由海委負責行政許可審批的建設項目和環境影響報告書(表)中需要報國務院環境保護行政主管部門審批的建設項目的入河排污口設置,由海委審查同意;其他入河排污口設置,由所在地的縣級以上地方各級人民政府水行政主管部門依照分級管理權限負責審查同意。海委和縣級以上地方人民政府水行政主管部門應當對管轄范圍內的入河排污口開展登記、整治方案編報、建檔及統計、監測等工作。

表12016 年海河流域各省(自治區、直轄市)規模以上入河排污口基本情況

為落實這一規定,海委制定了《海委辦理企業投資項目水行政審批工作規則》,專門設置行政審批服務窗口,從接收申請材料、審查受理、技術審查、審批決定等方面規范入河排污口設置審查流程,嚴控新建入河排污口。在實施取水許可審批的同時,開展了取水許可退水審查工作,退水均要求零排放或排入相應管網。流域各省(自治區、直轄市)水行政主管部門也同步開展了入河排污口設置審查工作,但各省形式有所區別:河北省下放入河排污口設置審查權限,由市縣水行政主管部門具體負責入河排污口設置審查;山西省部分下放入河排污口設置審查權限;內蒙古自治區等省(自治區、直轄市),由省級水行政主管部門統一進行入河排污口設置審查。

1.3 入河排污口登記及統計

海委在2005年完成直管水域入河排污口登記工作,此后每年開展入河排污口調查掌握基本情況。流域各省(自治區、直轄市)水行政主管部門正逐步推動入河排污口登記工作,但多數省(自治區、直轄市)未開展過大規模入河排污口登記,只在水利普查等工作中做過統計,未形成規范的入河排污口登記檔案。入河排污口逐級統計工作由于缺少入河排污口登記作為支撐,尚未全面有效開展。因此,流域各省(自治區、直轄市)入河排污口存量情況和變化情況還不能及時掌握。

1.4 入河排污口監測

海河流域入河排污口監測工作起步較早,海委在1991年就組織開展過全流域入河排污口調查與監測工作,2003、2007、2010、2011、2016年又多次組織開展流域入河排污口監測。每次均由海委組織流域各省(自治區、直轄市)水文部門監測,并提供監測補充經費。同時,流域各省(自治區、直轄市)水利部門也在不斷加強監測能力建設。目前,天津市、山東省、內蒙古自治區基本實現入河排污口常規監測;北京市、河南省選取典型入河排污口開展常規監測,流域入河排污口監測工作水平和能力在“十二五”期間有明顯提高。

1.5 入河排污總量通報

2006年,海委編制的《海河流域納污能力及限制排污總量意見》經水利部審查后函送原國家環境保護總局,為入河排污總量通報確定了限排總量控制目標。2009—2012年,海委向河北省、山西省、河南省和山東省政府報告了漳衛南運河入河污染物排放總量及沿河各省入河排污口達標情況。2013年,海委向相關省份通報了灤河、漳衛南運河入河污染物排放總量。這些通報引起了地方政府的高度重視,有效促進了各省(自治區、直轄市)水污染防治與水資源保護工作。流域各省(自治區、直轄市)水行政主管部門均編制了限制排污總量意見,但區域內入河排污總量通報工作基本未開展。

2 海河流域入河排污口管理存在的問題

2.1 入河排污口認定困難

2002年修訂實施的《中華人民共和國水法》第三十四條規定:在江河、湖泊新建、改建或者擴大排污口,應當經過有管轄權的水行政主管部門或者流域管理機構同意。但海河流域多數入河排污口為2002年之前設置,沒有正規的審批手續,登記難度大,存量入河排污口的底數難以掌握。“十二五”期間,排污單位很少主動提出存量入河排污口的改建或者擴大申請,形成監管真空。一些以排澇為主要目的的入河排水口,截存污水到一定量會排入河道或在汛期雨污合流排放,難以界定為入河排污口,在設置時,這部分入河排污口就避開了審查,成為監管難點和盲區。

2.2 入河排污口統計制度未建立

按照水利部《關于海河流域入河排污口監督管理權限的批復》要求,縣級以上地方政府水行政主管部門應當定期逐級上報管轄范圍內的入河排污口設置的相關情況。省級水行政主管部門應當定期匯總并將有關情況報送海委,但“十二五”期間流域各省(自治區、直轄市)均未達到逐級上報的管理要求。

2.3 入河排污口監測能力不足

“十二五”期間,流域只有部分省(自治區、直轄市)將入河排污口常規監測作為日常工作,監測工作開展不平衡。北京市、天津市、山東省監測能力較強,水文部門可獨立完成入河排污口常規監測;河南省、內蒙古自治區雖然開展了常規監測,但實驗室建設亟待加強,部門地市只能采樣送往外地實驗室監測;河北省、山西省人員配備不足,特別是平原地區,滿足多次監測的需要已經捉襟見肘,無法滿足入河排污口常規監測要求。

2.4 限排總量意見操作性不強

《國務院關于實行最嚴格水資源管理制度的意見》確立水功能區限制納污紅線包括主要污染物入河量和水功能區水質達標率2個控制指標,但《實行最嚴格水資源管理制度考核辦法》僅規定對水功能區水質達標率進行目標考核。海河流域是全國污染最嚴重的流域,實行雙指標考核十分必要。目前存在問題是一些地區入河排污總量已顯著削減甚至低于限排總量意見,但水功能區水質達標率并未明顯提升。

2.5 入河排污口設置不規范

入河排污口設置要求便于采樣、便于計量監測、便于日常監督檢查、口門處應有明顯的標志牌。目前,流域內絕大部分入河排污口不滿足規范化設置要求,監測缺少標準采樣斷面、采樣困難、易危及人身安全。部分單位甚至阻撓采樣,給入河排污口監測、監督檢查帶來了諸多不便。還有的入河排污口設置單位本身并不是排污單位,只是排污口的管理單位。由于缺乏強有力的執法手段,排污單位不配合,無法進入排污單位檢查,管理難度大。

3 海河流域入河排污口規范化管理對策

3.1 建立健全入河排污口登記和統計制度

按照《入河排污口管理技術導則》(SL532-2011)要求,對2002年修訂的《中華人民共和國水法》實施之前設置的入河排污口,各級水行政主管部門著力推動入河排污口登記。入河排污口登記工作程序包括擬登記入河排污口公示、登記單位認定、登記表填寫和登記表內容審查。對于不配合登記單位的入河排污口,列為非法設置的入河排污口,通報地方政府予以取締。通過入河排污口登記,對存量入河排污口、支流口、臨時排污口、排瀝口等分類進行認定,采取不同的管理措施。對2005年之后設置的入河排污口,各級水行政主管部門要加強設置論證管理工作,定期逐級上報管轄范圍內的入河排污口設置和主要污染物入河濃度、入河量的相關情況。省級水行政主管部門定期匯總,每年將有關情況報送海委。由海委組織編制入河排污總量報告,通報地方政府。

3.2 建立多層次監測體系

建立由海委監督性監測、省市常規監測、設置單位自主監測的全過程、多層次入河排污口監測體系。海委每年抽取一定比例入河排污口開展監督性監測,若發現超標排放的情況及時通報地方相關部門。流域各省(自治區、直轄市)水行政主管部門將入河排污口常規監測納入日常工作預算,加強實驗室和監測隊伍建設,保證獲得年度入河排污量數據,并將監測數據報送海委。對于合法設置的入河排污口特別是污水處理廠排污口,設置單位應開展自測,每年年初向入河排污口登記部門報送上年度入河排污口使用情況和水質監測報表。

3.3 建立分規模管理工作體系

建立掌握小排污口基本信息、監測大排污口排污量、監督特大排污口排污情況的分規模管理工作體系。2003年流域調查入河排污口有4 900多個,2011年第一次全國水利普查僅北京就有入河排污口2 000多個,但年排放量10萬t以上入河排污口只有200多個。因此,入河排污口要想管好就必須按規模進行管理,不同規模的入河排污口執行不同的管理標準。流域所有10萬t以下入河排污口排放量之和甚至不如1個規模較大入河排污口排放量,有限的人力物力應投入重要入河排污口監管中,入河排污口摸底調查的規模可以控制在年排放量10萬t以上,入河排污口監測的規模可以控制在年排放量100萬t以上。如此一來,就基本能夠控制所有入河排污口入河排污量80%以上。

3.4 研究限排總量意見制約因素

海河流域特別是平原區許多河流在非汛期基本處于非自然狀態,被閘壩分割,河水流動性差,基本沒有納污能力,此種情況下再考慮限排總量意見基本無意義,可以對入河排污口提出相應的污染物排放濃度要求,排水水質達到水功能區水質管理目標或者對水質改善起促進作用的應允許排污。有一定納污能力的河流,在考慮限排總量意見時,應首先對上游來水水質和支流水質提出管理要求,再對入河排污口提出排污總量控制要求。2016年度最嚴格水資源管理制度考核首次將重要水功能區污染物總量減排量作為控制指標納入,因此需要盡快研究提出“十三五”期間流域重要水功能區污染物總量減排量便于操作的核算方法。

3.5 編制流域入河排污口布設規劃

統籌考慮地方經濟發展布局和城市規劃以及水功能區水質現狀、限排總量控制指標及管理要求,編制流域入河排污口布設規劃。對入河排污口設置水域進行分區管理,劃為禁止設置區、嚴格限制區和一般限制區三類。其中,禁止設置區禁止新設入河排污口,原有入河排污口限期取締。嚴格限制區未達到水功能區限排總量控制指標的,原有入河排污口需采取整治措施,削減入河排污量;達到水功能區限排總量控制指標的,一般不新增入河排污口,原有入河排污口需規范建設。一般限制區在不影響水功能區水質達標的情況下,可新設入河排污口。

X820

A

1004-7328(2017)04-0012-03

10.3969/j.issn.1004-7328.2017.04.004

2017—03—22

王君(1983—),女,助理工程師,主要從事水資源保護咨詢工作。