民間博物館藏納的別樣世界

文/曹 雯

民間博物館藏納的別樣世界

文/曹 雯

◎宋窖作家書屋

盛世興收藏。博物館則是藏品展陳的最佳場(chǎng)所。

放眼世界,博物館領(lǐng)域早已形成公立博物館與私立博物館日月爭(zhēng)輝之勢(shì)。公立博物館薈萃國(guó)家寶藏,私立博物館藏納奇珍異寶,二者在文博領(lǐng)域互為補(bǔ)充、相映成趣,為人類文明傳揚(yáng)文化馨香,延續(xù)歷史溫情。

近年來,中國(guó)民辦博物館發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2014年底,正式登記注冊(cè)的民辦博物館達(dá)982家,占我國(guó)博物館總數(shù)的21.8%。而隨著2015年初《博物館條例》的出臺(tái)與實(shí)施,在法律層面明確了非國(guó)有博物館的地位和屬性,為非國(guó)有博物館的可持續(xù)發(fā)展提供了法律保障。

在貴州,5年間登記注冊(cè)的民辦博物館,從2011年的4家增加至2015年底的11家。因地緣文化與多民族歷史,貴州民辦博物館主要以民間題材和民俗文化為主,并涉及古生物化石、酒文化、報(bào)刊收藏等門類。

從私人收藏到民辦博物館,其間都有著一個(gè)滿載情懷的故事。收藏愛好者將畢生收藏的珍品轉(zhuǎn)化為公共展陳,不但有利于公共文化的提升,亦最大程度地實(shí)現(xiàn)了藏品的社會(huì)意義,折射出一個(gè)地方的人文精神內(nèi)涵。

博物館與旅游有機(jī)結(jié)合

“博物”作為一個(gè)詞,最早出現(xiàn)于《山海經(jīng)》,意思是能夠辨識(shí)多種事物。而將“博物”與“館”連接起來,作為一種文化教育機(jī)構(gòu)的稱呼,在中國(guó)出現(xiàn)僅有一百年。這一百年間,博物館因循社會(huì)發(fā)展的歷史需求,形成多職能的文化復(fù)合體,不斷出現(xiàn)新的形態(tài)、方法與收藏對(duì)象。

近年來,貴州民辦博物館依托旅游業(yè)的發(fā)展熱潮,與國(guó)有博物館一起發(fā)展出“博物館+旅游”的獨(dú)特運(yùn)營(yíng)模式。通過參與性、娛樂性的項(xiàng)目,使游客提高對(duì)藏品的文化體驗(yàn),并在一定的歷史、藝術(shù)氛圍下,配套餐飲、購(gòu)物、文化演藝等多種功能,將博物館化身為具有獨(dú)特魅力的知識(shí)型旅游產(chǎn)品。

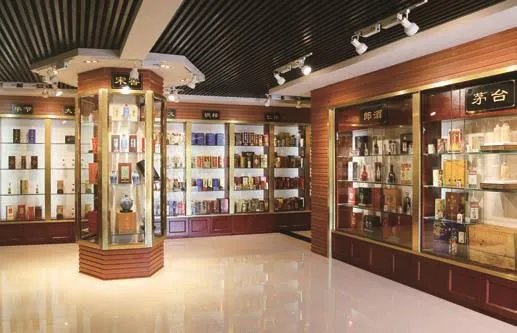

習(xí)水土城,在這個(gè)人口不到兩萬的集鎮(zhèn)上,因擁有8個(gè)各類博物館,成為中國(guó)博物館最多的小鎮(zhèn)。其中位于土城鎮(zhèn)長(zhǎng)征街,由習(xí)水宋池老窖酒業(yè)投資建設(shè)的民辦公益性宋窖博物館,是貴州省旅游局推薦的貴州白酒文化旅游精品路線一個(gè)重要參觀點(diǎn)。2016年,宋窖博物館的日均游客為300人,節(jié)假日的一天里則有上千人參觀。

筆者了解到,宋窖博物館分為室外陳列、室內(nèi)陳列、千年宋窖遺址館、醬香白酒生產(chǎn)工藝演示場(chǎng)館4個(gè)部分。在這里,游客可追溯赤水河作為美酒河的歷史源流,探索土城深厚的文化底蘊(yùn),了解宋代酒文化,其中千年宋窖遺址館將有著千年釀酒歷史的古酒窖修繕并恢復(fù)生產(chǎn),還原傳統(tǒng)釀造工藝,成為我省釀酒業(yè)的一塊活化石。酒業(yè)總經(jīng)理鄒德生表示,通過這個(gè)集參觀、體驗(yàn)為一體的博物館,把整個(gè)赤水河的文化進(jìn)行系統(tǒng)展出,對(duì)于發(fā)掘、研究、保護(hù)和發(fā)展赤水河白酒文化,具有重要意義。

此外,于2008年1月正式對(duì)公眾開放的遵義市嘉豐民俗博物館,與同在紅軍街上的遵義會(huì)議紀(jì)念館融為一體,相得益彰。因?yàn)槭敲赓M(fèi)開放,不少游客看完遵義會(huì)議紀(jì)念館便轉(zhuǎn)身走進(jìn)嘉豐民俗博物館。在這個(gè)面積1100平方米的民辦博物館內(nèi),匯集了民間建筑木雕工藝、黔北儺戲用具、貴族家具、精美瓷器、書法精品等數(shù)千件藏品,較為集中地展示了黔北民間民俗文化。

“免費(fèi)開放是很好的事,還能學(xué)到很多關(guān)于儺戲和仡佬文化,有不懂的地方,館長(zhǎng)也會(huì)耐心講解。”在博物館的留言簿上,一位游客這樣寫道。游客口中的館長(zhǎng)叫吳軍,在收藏與保護(hù)黔北文化的道路上,他一步一個(gè)腳印地走過了20多年,足跡遍及遵義和周邊的村村寨寨,希望對(duì)本土民俗進(jìn)行系統(tǒng)收藏。在他的努力下,往昔時(shí)光中的片片歷史,隨著一件件藏品在博物館中舒展復(fù)活。

遵義嘉豐博物館的參觀者除了貴州省內(nèi)的,還有四川、湖南、北京的不少游客,甚至日本早稻田大學(xué)、韓國(guó)仁荷大學(xué)等海外高等教育機(jī)構(gòu)也組團(tuán)專程前來參觀。韓國(guó)仁荷大學(xué)還與遵義嘉豐民俗博物館共同組建文化研究聯(lián)絡(luò)室,加強(qiáng)交流和互動(dòng),讓更多的人們了解貴州寶貝。民間博物館的件件“家珍”,在國(guó)際交流中扮演著重要的角色。

◎宋窖國(guó)際藝術(shù)館第三展廳

◎宋窖博物館室第三展廳

◎遵義民俗博物館

秉持情懷開創(chuàng)一方天地

在貴陽市南明區(qū)指月街13號(hào)的一間地下室,筆者找到了貴陽金陽古生物化石博物館館長(zhǎng)金仁義。地下室光線昏暗,要開著燈才能看清室內(nèi)的全部構(gòu)造,屋內(nèi)擺著幾件簡(jiǎn)單的家具,但最引人注意的還是四處擺放著的古生物化石。

貴州喀斯特地貌發(fā)育全面,有著“古生物化石王國(guó)”的美譽(yù)。貴陽金陽古生物化石博物館多年來堅(jiān)守對(duì)貴州三疊紀(jì)古生物化石的展出,力圖用古生物化石展示凝結(jié)在軀體上的歷史,啟示和提醒人類要愛護(hù)自然、保護(hù)環(huán)境,珍惜我們共同的家園地球。

“因?yàn)榉N種原因,我們?nèi)ツ陱馁F州民族博物館撤館,金陽的展館還在籌建中,場(chǎng)地是朋友送的一個(gè)廢舊工廠,預(yù)計(jì)今年上半年能改造成功。除了貴陽還在建設(shè)的這個(gè)展館,我們?cè)诒本┻€有一個(gè)展館,場(chǎng)地是政府免費(fèi)提供的。”對(duì)于金仁義來說,當(dāng)初因?yàn)閭€(gè)人興趣愛好,收藏古生物化石,后來在各類展覽中與貴州古生物化石的精品展覽不斷結(jié)緣。2007年,貴陽金陽古生物化石博物館正式申報(bào)成立。

然而,因?yàn)闆]有固定的展覽場(chǎng)地,金仁義和他的古生物化石博物館從金陽輾轉(zhuǎn)到省科技館,再到貴州民族博物館,一路倒騰,頗費(fèi)功夫。

這不是金仁義一個(gè)人面對(duì)的困頓。眾所周知,民辦博物館資金投入相當(dāng)大,場(chǎng)地自己租,人員自己聘,水電費(fèi)自己交,藏品自己買,除此之外,安保、防火防潮、藏品修復(fù)等管理成本也很大。常常是館內(nèi)一件藏品價(jià)值數(shù)千萬,但展館卻陷入虧本運(yùn)營(yíng)的困局。

位于貴陽市南明區(qū)永樂鄉(xiāng)的劉玉智藏報(bào)館,一磚一瓦,都凝聚著劉玉智老先生及其家人的心血。每張報(bào)紙的內(nèi)容都是一份寶貴歷史資料,記錄著國(guó)家的發(fā)展、時(shí)代的變遷和人們的生活變化。除了常規(guī)的報(bào)紙,劉玉智還收藏有一些奇特的報(bào)紙,如名片報(bào)、傘報(bào)、姓氏報(bào)等。

劉玉智表示,開始看報(bào)紙只是為了從中學(xué)習(xí)文化知識(shí),看了報(bào)紙過后,他發(fā)現(xiàn)報(bào)紙是很有價(jià)值的參考資料,于是開始集報(bào),后來建立了藏報(bào)館。為了更好地把報(bào)紙保存下來并且能夠讓大家來參觀,劉玉智買下一塊60畝的荒地,一點(diǎn)一點(diǎn)地為他的報(bào)紙安“家”。

“除了必要的生活開支,全家人的余錢幾乎全都花在這個(gè)藏報(bào)館上面了。”劉玉智說。即便如此,藏報(bào)館也面臨著展示場(chǎng)地狹小、運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)窘迫的困境。“我老了,能做好這一件事情,一定盡力做好。”

◎貴陽劉玉智藏報(bào)館之字畫館

責(zé)任編輯 陸青劍