濟寧段京杭運河與南四湖形成的歷史變遷

劉衍堂

(濟寧市南四湖水利管理局,山東濟寧 272100)

濟寧段京杭運河與南四湖形成的歷史變遷

劉衍堂

(濟寧市南四湖水利管理局,山東濟寧 272100)

通過闡述京杭運河受黃河奪泗影響在南四湖區域數次東移,以及湖河的歷史變遷,學習古人治水經驗,達到科學治理,規范管理,人水和諧,維護河湖健康生命,實現永續利用的目的。

京杭運河;南四湖;水源利用

京杭運河始鑿于公元前5世紀,后經隋、元大規模挖掘、疏浚,建成了國內最長的一條人工河流,現已列入世界文化遺產。濟寧段京杭運河北自梁山縣黃河右岸十里堡,經南旺、濟寧、夏鎮,南至微山縣韓莊鎮,全長229.65 km,其前身為古濟州河、會通河、古泗水中游故道、南陽新河等。清朝同治十二年(1873年),運河直入南四湖,縱貫全湖南北,將南北江河水系交匯溝通。

南四湖是微山、昭陽、獨山、南陽四個水域相連的湖泊代稱,也稱微山湖。四個湖泊從初現到各自形成,再到連接成一體組成南四湖,跨越宋、元、明、清四個朝代,歷時近600年。它的形成與演變,除受黃河決口,改道泛濫的影響外,與京杭運河的開發整治密切相關。黃河奪泗入淮、洪水泛濫長達660多年,一方面造成泗、淮淤塞,河床太高,入淮洪水受阻積滯;另一方面泥沙淤積抬高了西部平原地面高程,再加上漕運河道被迫東遷,造成了水系紊亂,東、西坡水漫流,擇洼而積。另外,運河等河道的開挖、改道、筑堤打壩、引水濟運、建造水柜(古代水庫)、蓄水漕運等人為活動也加速了南四湖的形成。京杭運河與南四湖關系密切,源遠流長。受黃河泛濫淤積,濟寧段運河線路幾經變遷。運河不論在湖西、湖東,南四湖都是重要的水柜,調蓄運河水量,提供大量水源,保障通航,使之煥發勃勃生機。

1 1565年前,運河位于南四湖區域西部

黃淮之間的水道,自北而南,古泗水是淮河下游唯一的支流。自然形成黃淮平原上一條南北水運的主要航道。現在濟寧至徐州間的湖泊水道就是古泗水的遺跡。

古老的泗河出今泗水縣,經曲阜、兗州、鄒城、濟寧,至微山縣魯橋南行,過南陽,達魚臺縣谷亭東,折向東南,經湖陵城(今微山縣張樓鄉程子廟附近)西,沛城東,留城(今微山島西南8 km,已沒于微山湖)西,抵茶城(徐州西北15 km許),東南流經徐州,至江蘇省淮陰注淮入海,乃淮河水系之大川。

元朝至元二十六年(1289年)開挖會通河(須城至臨清),南與濟州河相接,京杭運河全線貫通,濟寧以南的古泗水被運河占用。濟寧以南至徐州間有一系列湖泊,運河在諸湖中的南陽湖、昭陽湖之西。后又自沙河(沛縣魚臺縣交界處),橫截昭陽湖,西南經沛縣,出茶城,統謂之舊運道(河)。

2 1566年后,運河位于南四湖區域東部

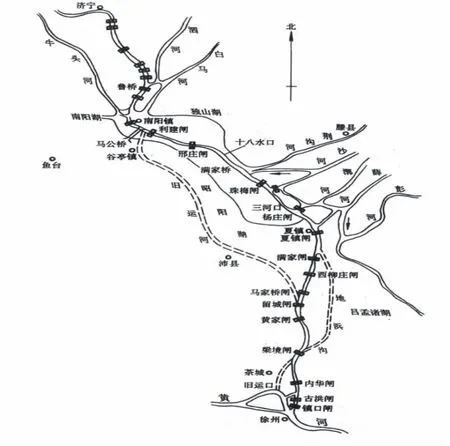

明朝嘉靖四十四年(1565年)“黃河決曹、沛。河盡北徙,橫截逆流,東行踰漕,潰入昭陽湖”(《行水金鑒》)。上下二百余里運道淤成平陸,“疏與塞具不得施”,迫使明王朝將運河東移。嘉靖四十五年(1566年)開挖了自南陽、經滿口、過夏村(今夏鎮)、至留城的南陽新河(又名漕運新渠、夏鎮新河,簡稱新河),使運道脫離古泗河,由昭陽湖西移到湖東。此時留城至徐州段運道仍借用古泗河。因黃河多次決口,難以疏浚,只好于萬歷十九年(1591年)將該段運道東移,改開李家口河,長一百里,作為堵截西來黃淤屏障的古泗河運道(南陽至徐州段)全線放棄,黃泛肆意灌注古泗河以東地區,使昭陽、微山等湖的面積迅速擴大(見圖1)。

圖1 明朝濟寧至徐州段運河示意圖

3 韓莊運河是京杭運河要道

韓莊運河前身是泇運河的一段,是京杭運河的組成部分,至今仍是魯南、蘇北水運要道,還是南水北調東線的輸水干道。1593—1605年,多次開挖泇運河,運河再次東移,奠定了近代京杭大運河的基礎。清代,對泇運河多次進行疏浚和建筑物維修。但至清末,泇運河嚴重淤塞,除利用汛期漲水航運外,其他季節均不能通航。

建國后,利用泇運河一段多次增挖和擴挖而成現今韓莊運河,已實現了泄洪2 500 m3/s的防洪目標,并達到三級通航標準。韓莊水利樞紐控制出口泄量,保證了下級湖蓄水量,為運河常年通航提供了水資源保障,功不可沒。

4 南四湖是重要的濟運水柜

利用運道沿岸湖泊或人工池塘蓄水,待航道干淺時放水入河接濟通運,名水柜。水源不足和四季水量不一的問題長期影響運河航運。為擴大和調節運河水量的補給,自明代宋禮開始利用運河兩岸的沼澤地,設立了安山湖、南旺湖、馬場湖、昭陽湖4大水柜。爾后,南陽湖、獨山湖、微山湖先后成為蓄水濟運湖泊。運河水漲即減水入湖,水涸即放水入河,各建閘壩,按時啟用。

5 清末至今,京杭運河貫穿南四湖

清同治十二年(1873年)微山、昭陽、獨山、南陽四湖連為一體,成為今日之南四湖。《淮系年表》載:“同治十二年秋,黃河大決直隸東明縣石莊戶,決口與張支門對沖,漫牛頭河、南陽湖,入運河……運河自臨清至濟寧或漲或淤,自濟寧至宿遷兩岸堤沖刷殆盡,昭陽、微山等湖連成一片……”。原來的馬公堤、南陽新河堤及其他水利工程大部分被沖毀,北起石佛,南至韓莊,長達125 km的南四湖形成,京杭運河貫穿其中。

6 當代京杭運河與南四湖生機盎然

建國后,濟寧市對境內運河進行了多次新挖和擴挖。1958—1959年,結合修筑南四湖西大堤,沿大堤內側新挖京杭運河126 km。

為蓄水興利,1958年秋開始修建南四湖二級壩樞紐工程,不僅保證了上級湖濱湖澇洼地改種水稻等農業和工業用水,而且因上級湖抬高了蓄水位,增加了蓄水量,對京杭運河提高通航標準,保證常年通航,起到了至關重要的作用。

1970年后,濟寧市在湖內相繼開挖了東、西股引河40.2 km。治淮洪水東調南下續建工程實施后,加固治理了湖西、湖東大堤,分兩期在湖內開挖行洪深槽62.8 km。南水北調東線工程在湖內疏浚30 km。上述工程極大地提高了湖內運河通航標準和航運里程,常年均可通航千噸級貨輪,年貨運量6 000萬t,再現“黃金水道”繁榮景象。

通過整治,南四湖已兼備防洪除澇、工農業用水、水產養殖、交通航運、旅游觀光、生態環保等多項功能。既提高了防洪除澇標準,又為通航奠定了水源保障。運道整治后,古老的京杭運河煥發了勃勃生機,促進了沿湖及上下游地區經濟社會發展。

總之,京杭運河是古人治水智慧的結晶,是寶貴的水文化遺產。回眸京杭運河與南四湖之歷史,就是獲取經驗與啟迪,牢固樹立尊重自然,人水和諧的發展理念,全面實行河長制,構建科學有效的河湖管理保護體制與機制,制定完善法規規范體系,以環南四湖大生態建設為載體,依法管理,科學治理,在水資源保護、水域岸線管理保護、水環境治理等方面取得更大突破。

(責任編輯 趙其芬)

TV85

B

1009-6159(2017)-08-0034-02

2017-06-29

劉衍堂(1978—),男,工程師