國際地震預警研究現狀與研究熱點的可視化分析

張晉輝 龍海云

中國地震臺網中心,北京市西城區三里河南橫街5號 100045

0 引言

地震預警(Earthquake Early Warning,EEW)是近年發展起來的地震減災技術。它是指地震發生后距震中最近的地震臺利用最先到達的持續數秒的地震首波,快速確定地震參數,發出發生地震的警報,利用電磁波與地震波間、地震縱波與橫波間的速度差,使遠處可能受地震影響的地區,在破壞性地震波到達時能夠提前獲得幾秒至十幾秒的避險、應急處置時間,以減輕地震災害和人員傷亡(趙紀東等,2009;袁志祥等,2007)。國外一些國家,如日本、墨西哥等已經建立了地震預警系統(Allen et al,2009),并且取得了一定的成效。我國從20世紀末開始進行地震預警技術的先期研究,近幾年也開展了一些地震預警實驗研究,并在一些地區進行了預警示范工程,均取得了一定的成效。2016年中國地震局啟動了“國家地震烈度速報與預警工程項目”,因此,了解國際上關于地震預警的研究現狀和研究熱點,借鑒國外的建設經驗和教訓,可為我國地震預警技術的研發和系統建設提供參考。

信息可視化技術首次由Robertson等(1989)于1989年提出,它是對非空間的非數值型的高維信息進行交互式視覺表現的理論、技術與方法,其目的是發現海量數據背后的相互關系以及發展趨勢,以使人們能夠更好地掌握和利用飛速增長的“大數據”。信息可視化技術已被廣泛應用于各學科領域的情報研究工作中。信息可視化分析工具種類繁多,包括Cite Space、Hist Cite、Pajek、Ref Viz(田軍,2014)和 Sci2等等,目前使用較多的是 Cite Space。Cite Space由美國德雷克塞爾大學陳超美團隊開發,是一款在科學文獻中識別與可視化新趨勢與新動態的Java應用程序,已成為信息分析領域中影響力較大的信息可視化軟件(Chen,2006)。因此,本文擬利用Web of Science自帶的數據分析功能和Cite SpaceⅢ軟件,從文獻的角度探究地震預警技術的研究現狀和技術熱點。

1 數據與方法

Web of Science是美國科學信息研究所(ISI)創立的國際權威引文索引數據庫,共包括8000多種世界范圍內最有影響力的經過同行專家評審的高質量期刊。目前,Web of Science數據庫是評價科研水平和科研成果的重要指標數據,該數據庫的收錄和引用情況是論文質量評價的一項量化標準和參數依據(馬費成等,2008)。

本文選取Web of Science檢索平臺中與地震預警領域相關的文獻作為檢索對象,檢索式:TS=(earthquak*or seismic*or seismologic*)NEAR(warn*or alert*or pre-alarm*)AND文獻類型:(Article OR Proceedings Paper OR Review),數據庫:Science Citation Index Expanded(SCI-EXPANDED)和 Conference Proceedings Citation Index-Science(CPCI-S),檢索時間跨度為1900~2015年,樣本采集時間為2015年10月15日。共檢出文獻記錄872條,然后選擇這些記錄的所有字段,將其下載并保存為純文本格式作為我們后續研究的數據樣本。

2 結果與分析

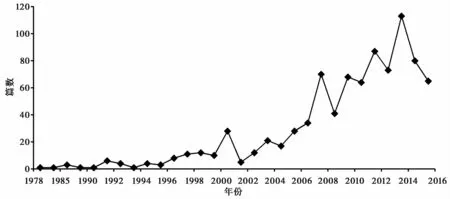

2.1 地震預警研究文獻的數量變化

文獻的數量隨時間的變化趨勢,可以直觀地反映某領域發展的概況。根據檢索結果,地震預警領域最早的文獻是1978年由Rikitake發表在Interdisciplinary Science Reviews上的文章“Earthquake prediction and warning”。利用Web of Science數據庫自帶的數據分析功能對872條數據記錄按年份進行統計,得到國際地震預警領域文獻量變化趨勢圖(圖1)。由圖1可見,國際地震預警領域的文獻量呈逐年上升趨勢,并在2013年達到峰值,共發文113篇,隨后開始進入穩定增長態勢。

圖1 1978~2015年國際地震預警領域文獻量變化趨勢

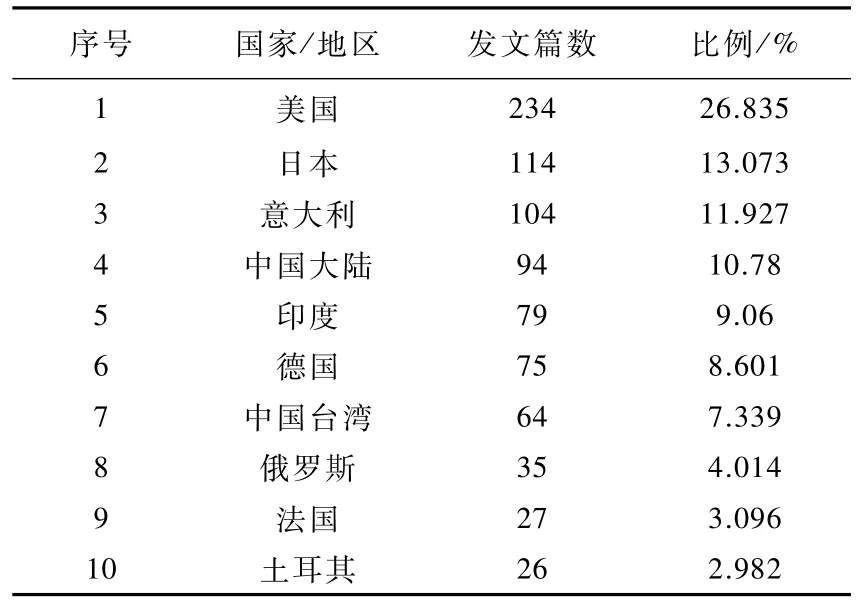

2.2 發表地震預警研究文獻的國家和地區

檢出文獻的作者共涉及64個國家和地區。在地震預警領域中,美國在發文量上優勢明顯,居世界首位;其后是日本、意大利、中國、印度、德國等國家。我國大陸發文量為94篇,居世界第4位,中國臺灣是唯一一個在地震預警領域發文量名列世界前10的地區,其發文量為64篇(表1)。中國臺灣的早期警報系統(EWS)是因1986年花蓮地震而開始推動建設的,經過二十幾年的建設,至2009年底,據中國臺灣氣象部門稱,已完成“地震實時預警系統”,地震發生時,防災單位、臺鐵、捷運、醫院、高科技產業等將有“黃金20s”的應變時間①鄭東陽,臺灣防震經驗:耐震建筑預警速報[EB/OL],http://blog.ifeng.com/article/26054742.htm l.[2015-12-10]。。

表1 地震預警領域發文前10位的國家/地區分布

隨后,我們運行Cite SpaceⅢ,時間跨度為 1978~2015年,時間切片(Time Slice)設置為每2年,得到地震預警研究文獻的國家合作網絡(圖2),圖2中節點(綠色)表示分析對象,被引頻次以年輪環的形式呈現,其顏色頻譜反映了被引用的時間范圍。節點越大,表示該對象在整個時間跨度內被引用次數越多,單圈年輪環直徑越大,表示該單位時間段內被引用次數越多。2個節點之間的連線表示兩者存在共被引關系,連線的長短和粗細表示2個節點之間連結的強度。引用頻次及中心性反映了節點的重要程度,被引頻次越多,說明該對象對某領域越具有學術影響力,而中心性越高,說明該對象與其他對象形成的共被引關系越緊密。由圖2還可見,雖然我國的發文量位于世界前列,被引頻次也不少,但是中心度卻小于0.10(中心度數值可由Cite SpaceⅢ軟件計算結果中得出),表明我國地震預警研究文獻的國際合作程度還不夠,(表2)列出了中心度大于0.10的國家和地區。

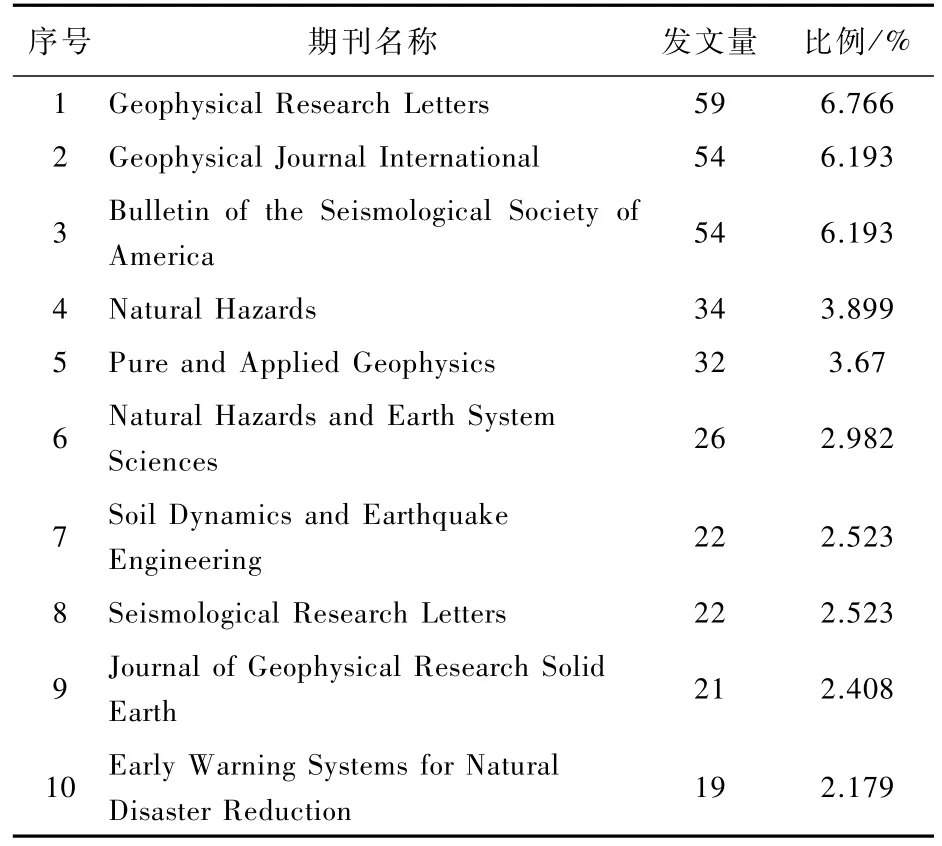

2.3 地震預警研究文獻的來源期刊

圖2 地震預警研究文獻的國家合作網絡

利用Web of Science數據庫自帶的數據分析功能對872條文獻記錄按期刊進行統計,共涉及375種期刊,其中,刊載地震預警領域文獻10篇以上的期刊有15種,我們列出了前10種(表3),它們主要涉及地球物理、自然災害、地震學和地震工程等學科,這些期刊有關地震預警研究的載文量占872條總文獻量的近50%(47.8%),是地震預警領域的核心期刊。這些期刊中以Geophysical Research Letters的載文量最多,達59篇,占總文獻量的6.766%。該刊2014年的影響因子為4.196,堪稱地震預警領域的權威期刊。

表2 地震預警領域研究文獻中心度大于0.10的國家/地區

表3 國際地震預警領域發文量前10位的期刊

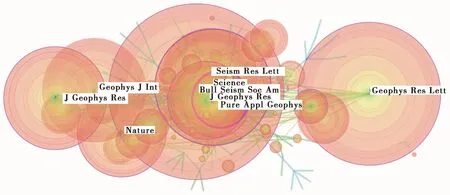

運行Cite SpaceⅢ,選擇Cited Journal,數據抽取對象選擇 Top 30,可得到地震預警研究文獻的期刊共被引網絡(圖3),中心度位于世界前10位的期刊如表4所示。

圖3 地震預警領域研究文獻的期刊共被引網絡

2.4 關鍵詞共現

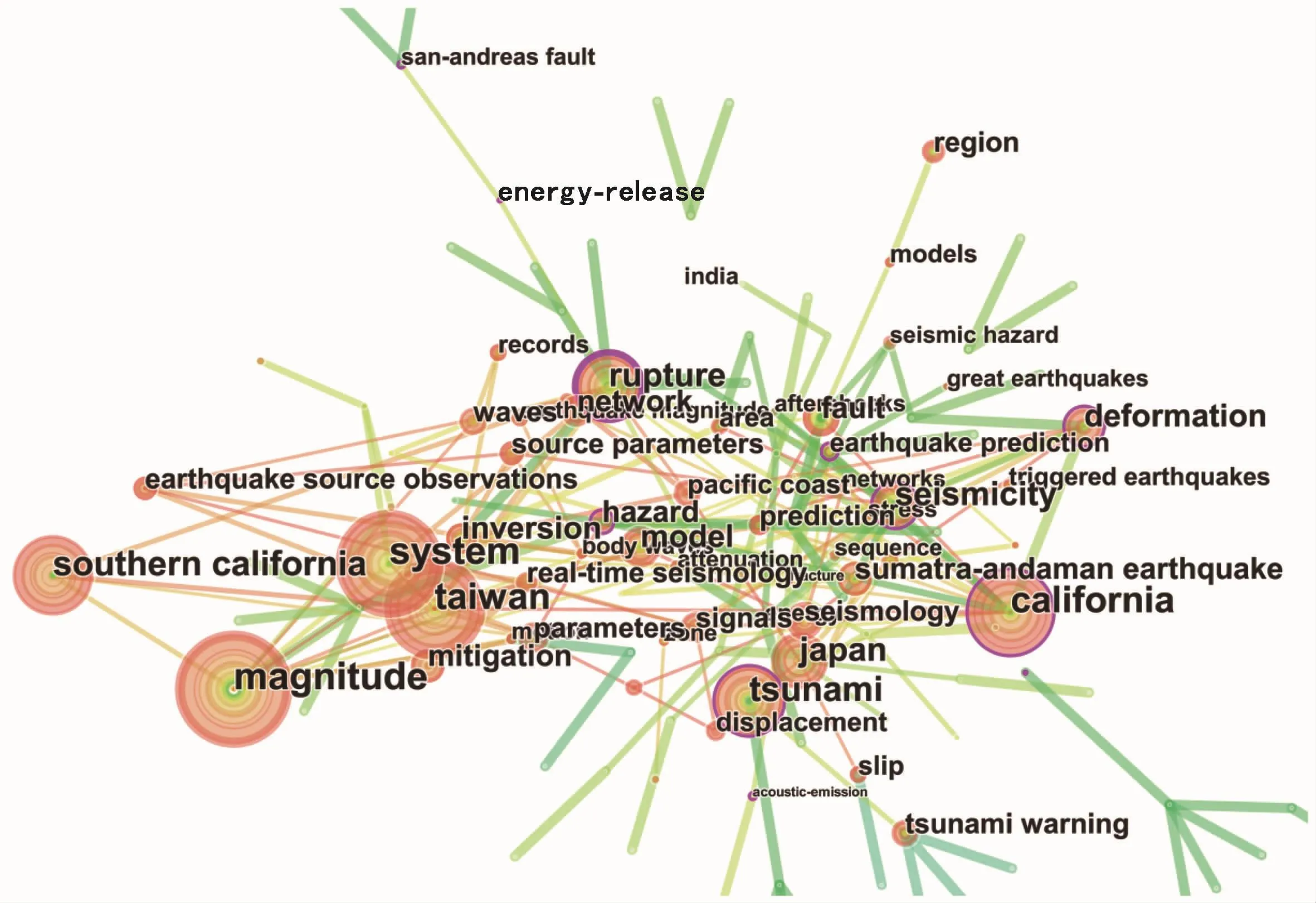

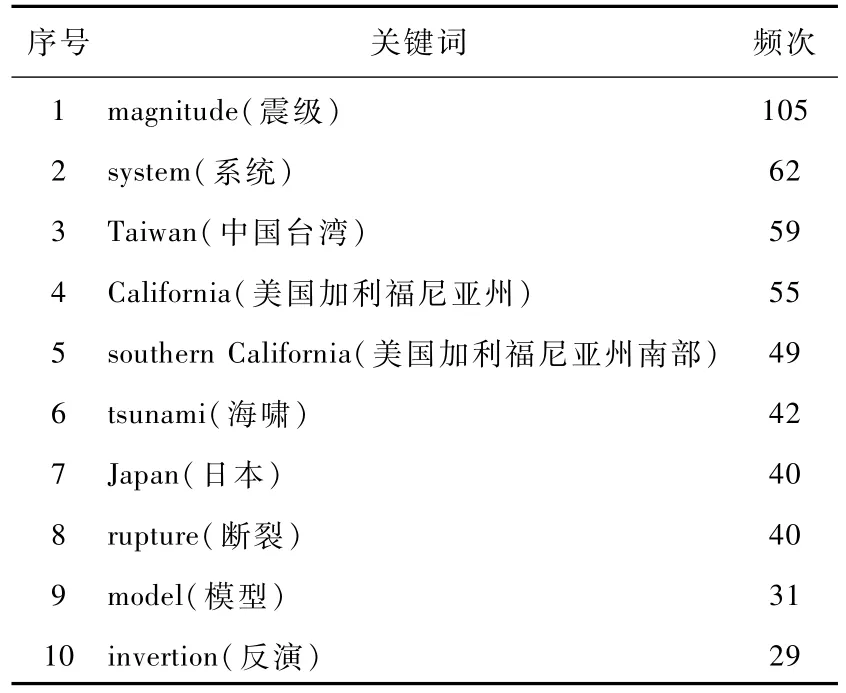

關鍵詞是對文獻研究內容的高度濃縮和概括。高頻關鍵詞可在一定程度上反映某個時間段內被研究人員普遍關注的學術話題或者迫切需要解決的熱點問題。通過對地震預警研究領域文獻中高頻關鍵詞的分析,可對該領域的研究熱點有一個總體的了解,運行 Cite SpaceⅢ得到關鍵詞共現圖譜(圖4),共有200個關鍵詞節點和271條連線,網絡密度 0.0025。通過辨認和清除少數沒有分析價值的關鍵詞,如表述地震(earthquake、earthquakes)和地震預警(earthquake warning、earthquake early warning、early warning)的關鍵詞,可迅速定位地震預警研究領域中的研究熱點。表5為地震預警研究領域文獻中的10個高頻關鍵詞。在這些關鍵詞節點中,magnitude(震級)的節點最大,被引用頻次最多,而rupture(斷裂)的中心度最大,表明國際地震預警研究向準確地獲取地震震級和烈度數據的方面發展,這也是地震預警研究的重點和核心內容。這些關鍵詞中有一些地理位置關鍵詞,如 Japan、California、Taiwan等,揭示了地震預警研究的熱點地區;此外,我們還應關注一些隱含了當前研究熱點信息的關鍵詞,如 system(系統)、tsunam i(海嘯)、model(模型)、invertion(反演)等。重點研讀產生這些關鍵詞的文獻,可在一定程度上有助于把握地震預警領域的研究熱點。

表4 國際地震預警領域中心度前10位的期刊

2.5 關鍵節點文獻分析

圖4 地震預警研究領域文獻的關鍵詞共現網絡

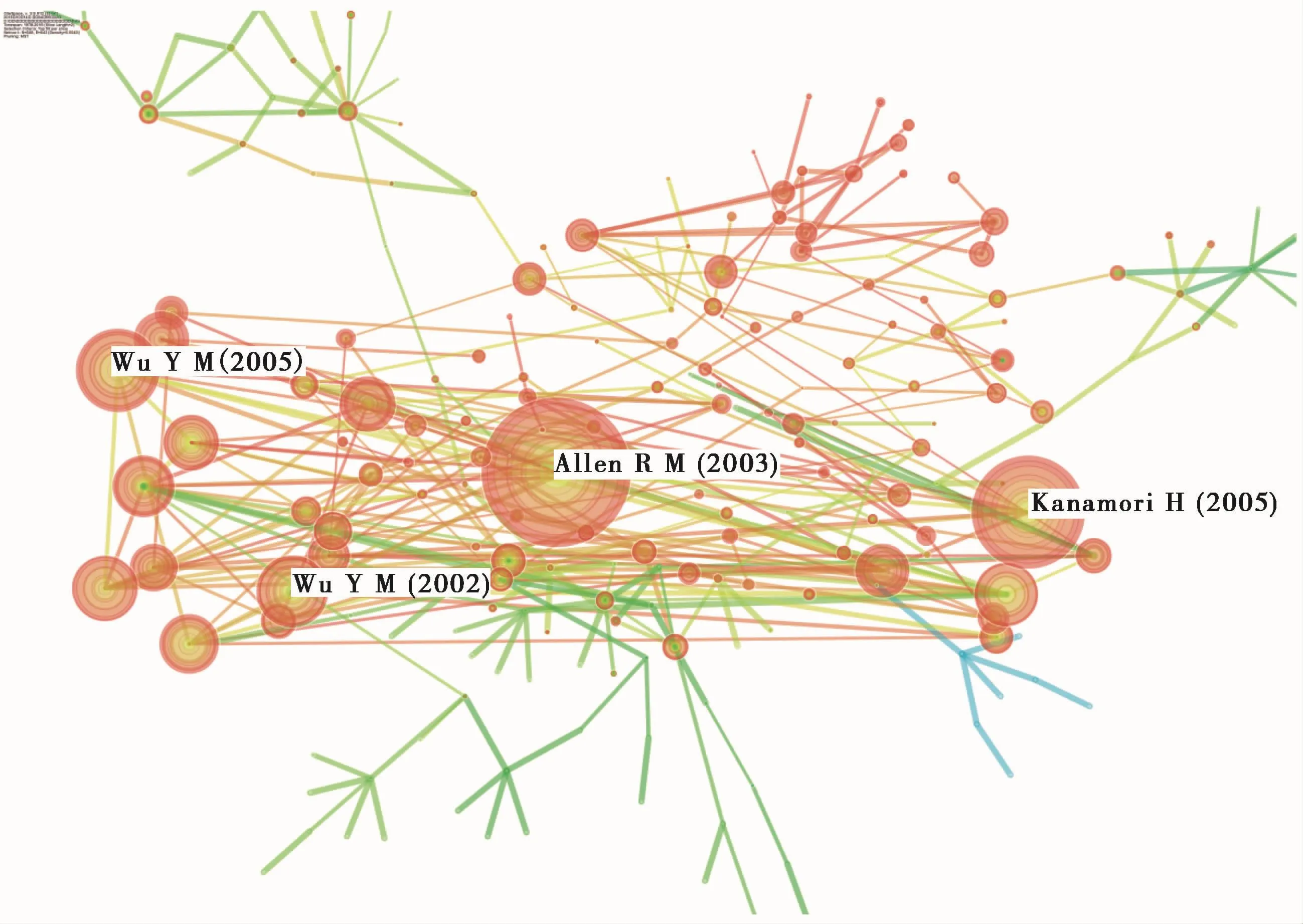

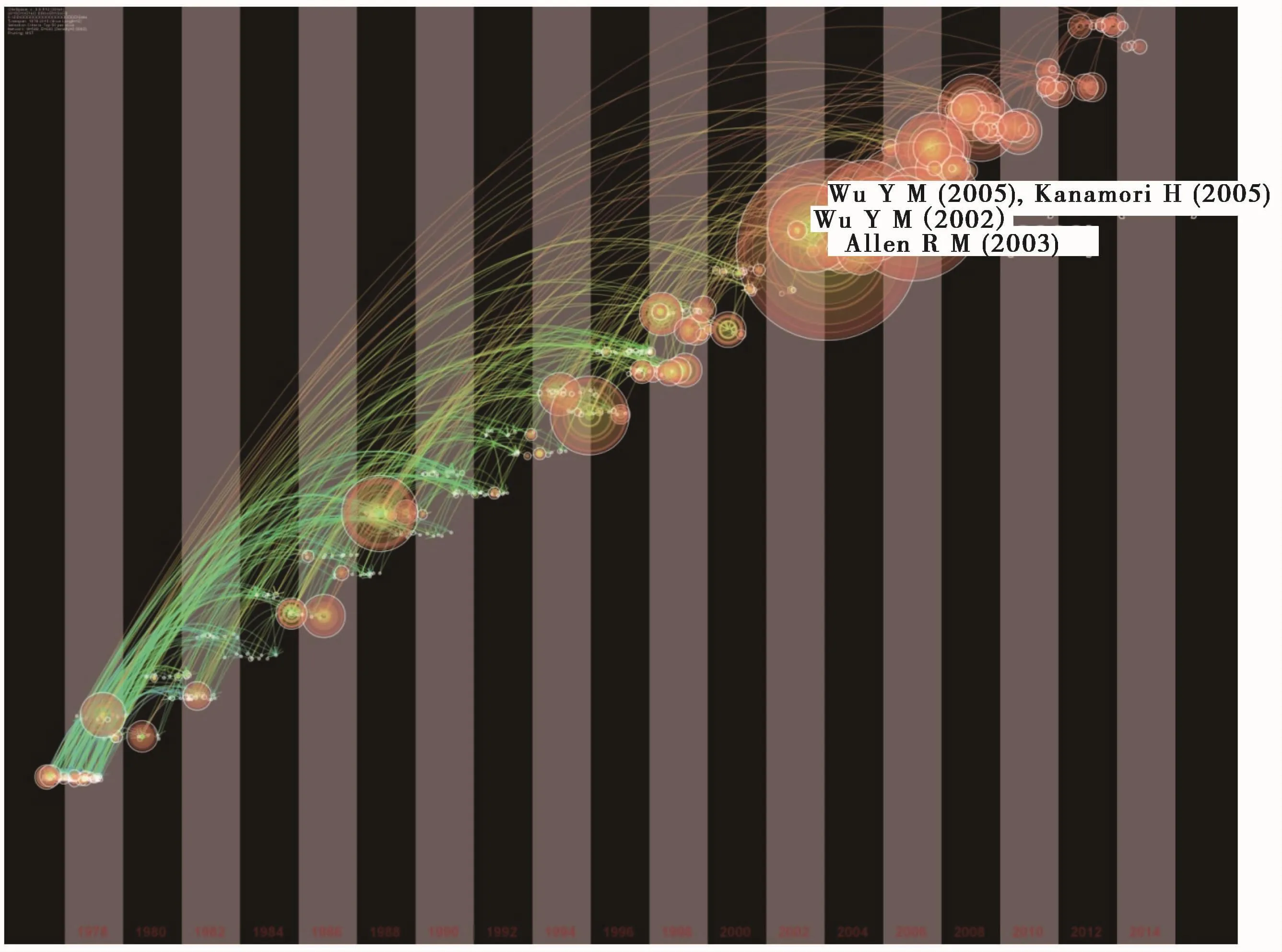

將網絡節點的類型(Node Types)設定為參考文獻(Cited Reference),再次運行Cite SpaceⅢ,生成國際地震預警研究的文獻共引網絡(圖5),共有 548個文獻節點和642條連線。圖5中每個綠色節點表示1篇被引文獻,節點外側所環繞的圓圈表示該篇文獻在不同年份的被引數量,不同深度的顏色表示不同年份,選擇閾值為 70(被引頻次≥70的文獻),圖5中可見,有4篇被引頻次超過 70的文獻,我們稱之為關鍵節點文獻,即地震預警研究領域較有影響力的文獻:① 美國威斯康星大學A llen于2003年發表在Science第300卷上的文章“The potential for earthquake early warning in southern California”,該文討論了在美國南加州建立地震預警系統的可行性,并介紹了美國南加州地震預警系統的基本原理和效果;② 美國加州理工學院Kanamori于2005年發表在Annual Review of Earth and Planetary Sciences第33卷上的文章“Real-time seismology and earthquake damage mitigation”,該文基于地震斷裂理論討論了一種進行現場預警的有效方法;③中國臺灣氣象局的Yih-Min Wu于2002、2005年在 Bulletin of the Seismological Society of America的第92、95卷上發表的2篇文獻,“A virtual sub network approach to earthquake early warning”和“Experiment on an onsite early warning method for the Taiwan early warning system”,討論了虛擬子網在中國臺灣地震預警系統中的成功應用。如果將圖5按時間顯示,即可得到國際地震預警研究文獻共引網絡的時間序列圖(圖6),由圖6可見,關鍵節點文獻主要發表于21世紀初,表明地震預警研究在這一階段取得了重要進展,產生了很多有重大影響力的關鍵文獻,并以這些文獻為中心掀起了對地震預警的研究熱潮。

表5 國際地震預警領域排名前10位的關鍵詞

圖5 國際地震預警研究的文獻共引網絡

圖6 國際地震預警研究的文獻共引網絡(時間序列圖)

3 結語

本文使用Web of Science的數據分析功能和Cite Space可視化分析工具,對來自Web of Science數據庫中有關地震預警研究的文獻數據進行了統計分析,在一定程度上顯示了地震預警技術在世界上研究和發展的現狀和熱點。但是由于地震預警(Earthquake Early Warning)在英文、日文、中文和其他語種中的稱呼不一致,造成檢索式無法足夠準確,從而無法得到全量數據,這使得本文的分析難免存在一定誤差。盡管如此,本研究還是盡可能地將數據檢全、檢準,以期為研究人員和管理人員提供一些有價值的信息。

地震預警研究文獻量自1978年以來一直呈增長趨勢,地震預警研究文獻的產出國家和來源期刊呈現高度集中態勢,這正是情報學布拉德福經典定律在地震學領域中的高度體現。通過以上對國際地震預警研究文獻的計量分析和可視化分析,我們發現21世紀初是地震預警研究領域取得重大進展的關鍵時期。該階段產出了具有重大影響的經典文獻和代表作者,地震預警研究的熱點問題不斷涌現,地震預警系統、地震震級的計算、預警模型的構建和海嘯地震預警等是國際地震預警的熱點研究方向,代表了國際地震預警研究界的關注重點和研究熱點。