《說文解字》羊部字與中國傳統羊文化簡述

余夢飛

(安徽大學 文學院, 安徽 合肥 230000)

《說文解字》羊部字與中國傳統羊文化簡述

余夢飛

(安徽大學 文學院, 安徽 合肥 230000)

漢字是表意性質的文字,中國的漢字蘊含了很多傳統文化,在對《說文解字》中羊部字進行逐字閱讀的基礎上,對分布在540部首中的羊部字進行收集,通過對所收集的34個從羊字的分析研究,可以發現,羊部字主要體現了與羊有關的飲食文化、祭祀文化、道德文化以及圖騰文化等中國傳統文化。

說文解字;羊部字;傳統文化

羊是人類很久以前就馴養的動物,早在原始社會就出現了關于羊的一些記錄與描繪,我國是一個以農耕為主的國家,在華夏文明的形成過程中,羊具有無可替代的位置。現存最早可識別的漢字甲骨文里,就已經出現了不同的“羊”字,描繪的都是羊頭的形狀,目前可以認為是“羊”字的雛形。從中我們可以看出,羊在很早之前就成為了祖先的生存伙伴。正是因為羊的這種特殊身份,使得羊在華夏文化中也占有重要的地位,因此與羊有關的漢字也特別多,其中的釋義也豐富多彩。很多學者把《說文解字》羊部字作為研究對象,如蘇馨《〈說文解字〉羊部字與中國民俗文化》在前人的研究基礎上,重新整理羊部字,按不同的類別分類,并分析了文字代表的文化。又如陳爍《〈說文解字〉“羊”諸字說略》要更加偏重于文化研究,同時也更豐富和詳細。還有一些學者是對羊部字的某一類字進行分析和研究,如張華《〈說文解字〉羊部性別詞探析》中,僅對羊部字中的性別詞做單一的介紹。相比較,這些論文多是從羊部的某個字或某種文化入手,研究羊文化某個方面的內容,缺乏系統深入性。因此,在參考大量文獻資料的基礎下,本文將對《說文解字》中的羊部字進行詳細系統地分類研究,以探討羊部字所體現的中國傳統羊文化。

一、羊部字分類

《說文解字》中羊部字一共有26個,羴部字有2個,其他部中有祥、善、義、羨、羞、羹6個從羊的字,一共有34個從羊字。羊部字,先列“羔”等各種小羊的名稱,次列“羝”、“羯”等公羊母羊的各種稱謂,再列“羸”等羊的各種狀態,最后列出羊之會意字“美、群、羌”等,以下對這些字做一個細致詳盡的闡述。

(一)羊的詳細分類

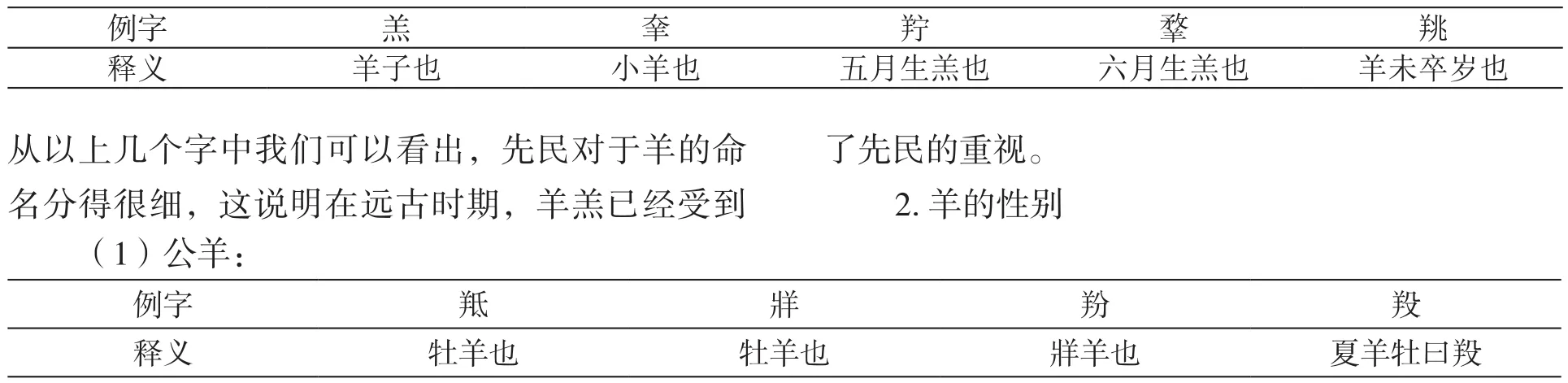

1.羊的大小“羝、牂、羒”指公羊。“羖”指黑色的公羊。

例字 羔 羍 羜 ?釋義 羊子也 小羊也 五月生羔也 六月生羔也 羊未卒歲也從以上幾個字中我們可以看出,先民對于羊的命名分得很細,這說明在遠古時期,羊羔已經受到了先民的重視。2.羊的性別(1)公羊:例字 羝 牂 羒 羖釋義 牡羊也 牡羊也 牂羊也 夏羊牡曰羖

母羊:

羭:“夏羊牡曰羭。”《急就篇》卷三“羭”顏師古注:“羭,夏羊之牝也。”段玉裁根據此注釋改作“夏羊牝曰羭。”《本草綱目·獸部·羊》:“白曰羒,黑曰羭。”即“羭”是指黑色的母羊。

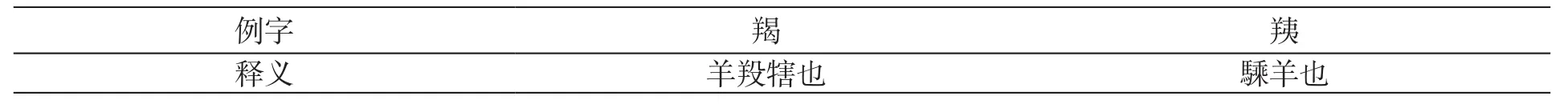

(3)被閹割的羊:

例字 羯 羠釋義 羊羖犗也 騬羊也

從以上幾個字中我們可以看出,羊的性別詞在羊部字中也占有一定的比例,按照羊的毛皮顏色也有不同的名稱,此外,我們也可以看出先人對于如何養羊也已經有了一定的認識,如閹割過的羊會更容易生長。

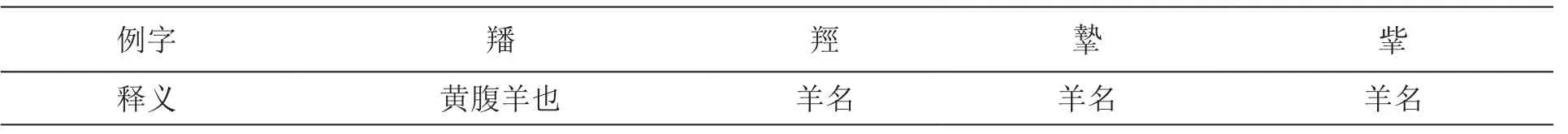

3.羊的名稱

例字 羳 羥釋義 黃腹羊也 羊名 羊名 羊名

“羳”是指腹下是黃色的羊。羥、 、 三個字都是羊的名稱,在《說文解字》中,許慎并沒有對這幾個字做出詳細的解釋,這些久遠的細微分類,或許是因為漢代的許慎已經弄不清了,因而只好存其名而不作任何的解釋。

4.羊的味道

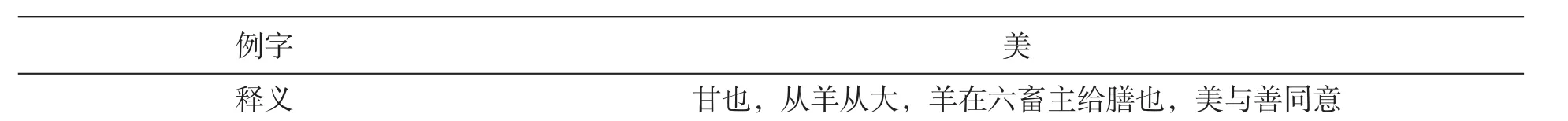

例字美釋義 甘也,從羊從大,羊在六畜主給膳也,美與善同意

“美”的本義是指羊越大味道越鮮美,反映 了先民對于羊肉味道的主觀判斷。

5.羊的生活習性

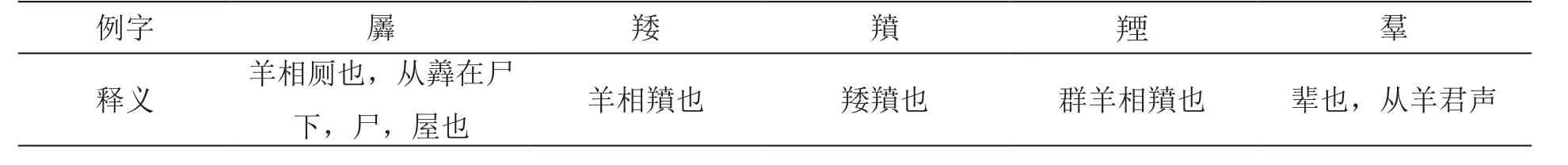

例字 羼 ? 羵 羣釋義 羊相廁也,從羴在尸下,尸,屋也 羊相羵也 ?羵也 群羊相羵也 輩也,從羊君聲

“羼、?、羵、羣”指的都是群羊雜居,也就是羊相互擠在一起的意思,反映了羊的生活習性。 是指瘟疫的意思,羊通常是大群牧養的,所以很容易傳染瘟疫,先人造字來反映這一情況,說明在很久之前,瘟疫對牧羊生產業所產生的巨大危害就已經引起了人們的重視。

6.其他

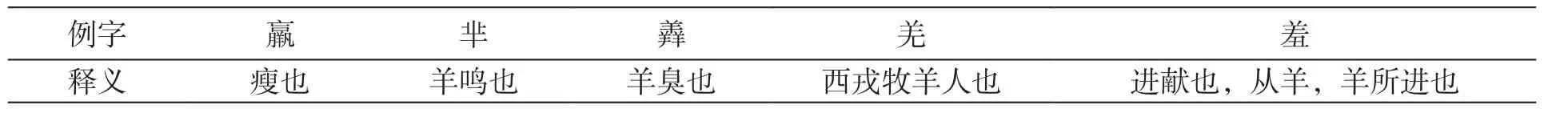

例字 羸 羋 羴 羌 羞釋義 瘦也 羊鳴也 羊臭也 西戎牧羊人也 進獻也,從羊,羊所進也

“羸”是用來形容羊瘦弱的樣子,“羋”的意思是羊的叫聲,“羴”意思是羊羶味,“羞”的意思是用羊作為進獻之物,“羌”意思是遠古時期西北一個牧羊族群的名稱。

(二)表示羊的象征

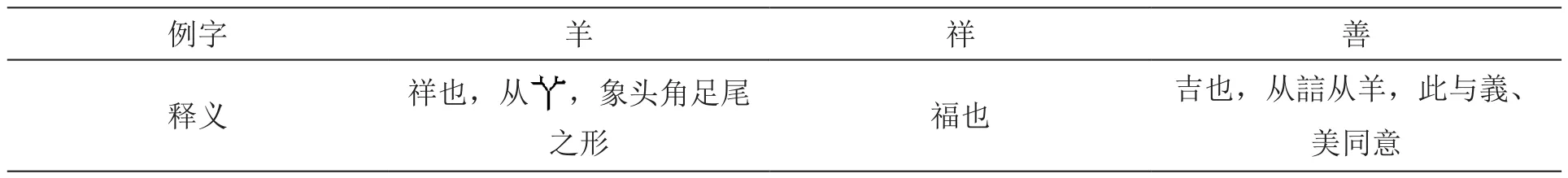

例字 羊 祥 善釋義 祥也,從之形 福也 吉也,從誩從羊,此與義、美同意,象頭角足尾

“羊”、“祥”、“善”三個字之間的意思是可以互通的,《爾雅·釋詁上》:“祥,善也。”一開始也可以直接用羊頭來表示善意,這三個字都是表示一種吉祥之義。

(三)由羊部字發展形成的常見字

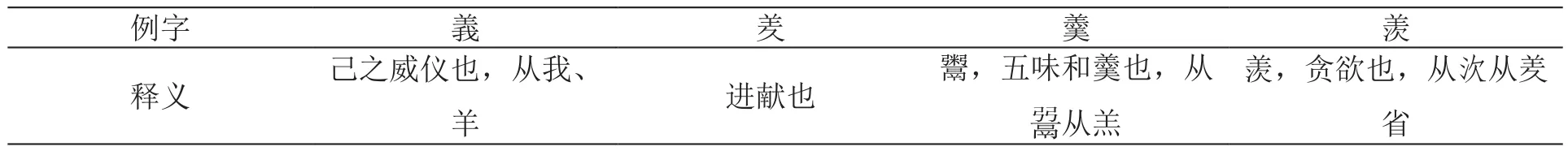

例字 義 羑 羹 羨釋義 己之威儀也,從我、羊進獻也 鬻,五味和羹也,從從羔羨,貪欲也,從?從羑省

“義”的本義是儀則、法度,后引申出仁義、正義等意義。“羹”指的是用鬲煮成的羊羔肉湯。“羑”的意思是羊最易于引導,今天的“誘導、引誘、誘惑”等常用義都是其引申義。“羨”是一個會意字,表現的是由于羊肉的味道很美味,人由于想要吃而流口水的神態,《淮南子·說林》:“臨河而羨魚,不如歸家織網。”這里的“羨”便是其本義,后引申出“貪羨、有余、羨慕”等常見的詞義。

二、《說文解字》羊部字蘊含的文化內涵

以上內容對《說文解字》中羊部字以及幾個從羊字進行了詳細的分析,下文將從這些字中所蘊含的中國傳統文化的角度進行闡述,主要涉及飲食文化、祭祀文化、道德文化以及圖騰文化四個方面。

(一)《說文解字》中羊部字與飲食文化

俗話說:“民以食為天。”飲食在古人生活中占有十分重要的地位,遠古時期,就已經出現了飼養牲畜和食用牲畜的現象,圈養的牲畜中以羊、豕(豬)、犬、牛、馬、雞六畜為主,“羊在六畜中,主給膳也”,即羊在六畜中居于首位。在《說文解字》羊部字中我們也可以看出古人的一些飲食文化,如羔、羹、美等。

羔:“羊子也。”徐灝注箋:“疑羔之本義為羊炙,故從火,小羊味美,為炙尤宜,因之羊子謂之羔。”《詩·召南·羔羊》:“羔羊其皮。”毛傳:“小曰羔,大曰羊。”可能是因為小羊羔更適于做烤全羊,所以羊下從火,由此我們可以看出古人當時把小羊羔直接用火進行燒烤,以此作為食物來進食。

羹:“鬻,五味和羹也,從弜從羔。”指的是用鬲煮成的羊羔肉湯,羊的肉質鮮嫩,味道鮮美,其本義便是指用羊肉為食材而做成的美味羊肉湯,后來又有了牛肉羹、豬肉羹等,此后引申成指一切用食品煮成的湯類飲品。《左傳·隱公元年》:“小人有母,皆嘗小人之食矣,未嘗君之羹,請以遺之。”此處“羹”的意思即是類似于肉羹的食物。

美:“甘也,從羊從大,羊在六畜主給膳也,美與善同意。”“美”是會意字,徐鉉等注:“羊大則美,故從大。”美字取“羊”來構形,是因為古人認為肥壯的羊吃起來會更加可口,也就是說羊的體型越大,它的肉質也會更鮮美。

羞:“進獻也,從羊,羊所進也。”段玉裁注“從丑者,謂手持以進也。”甲骨文作,取一個人手拿著一只羊去進獻之形,因此其本義為抓羊進膳,《周禮·天官·膳夫》:“掌王之飲食、膳、羞。”鄭玄注:“羞,有滋味者。”“羞”在此處即是指珍饈美味,后來“羞”通指美味佳肴。

由此我們可以看出羊在古代先民的飲食中占有重要地位,并且對于古人有關于羊的飲食文化也有了進一步的了解,如古人認為羊越大味道越鮮美,小羊羔更適于做烤全羊。烹飪手法的不同讓我們可以了解到古人的菜品并不單一。

(二)《說文解字》中羊部字與祭祀文化

羊在很久之前就被視為吉祥的象征物,是祭祀的佳品,這是因為羊在六畜中,身體和性情柔和溫婉,性情溫和良善,肉質美味可口,其叫聲婉轉動聽,羊皮制成的衣服柔和舒適,這一切和儒家禮教所推崇的溫文爾雅等準則非常契合,即最合中庸之道,所以“羊者,祥也”,羊的這些性情特征通過羊部字得到了充分的展現,因此從羊的字大部分都蘊含著美和善的含義。“羊”字本義即是指吉祥之義,《墨子明鬼·下》云:“有恐后世子孫不能敬以取羊”,這里的“羊”字就是“祥”的意思。許慎《說文解字》:“羊,祥也。”《示部》:“祥,福也。從示羊聲,一曰善。”[1]7王國維《觀堂集林》也說:“祥,古文作羊。”在古文中,“羊”、和“祥”在表示吉祥的意義上是可以互通的,從中我們能夠了解到,在先民的心中,“羊”分明是吉祥的標志。在崇尚甚至迷信自然的時代,羊性情溫順,又很容易馴養,而且還可以作為食物為人們提供營養,因此極易被視為仁義祥物,由于先民出于對神靈的敬畏,因此羊的這些特征就很容易被神化,先民們更是對其寄托著各種美好的理想,將它們看成是靈物。除此之外,羊還經常與酒連在一起使用,《后漢書·禮儀志》:“朔前后各二日,皆牽羊酒至社下以祭日。”這里的“羊酒”就是祭品的意思。

《詩經·小雅·魚藻》云:“三牲:牛、羊、豕。”三牲中的“羊”是一直以來就有的,隨后“羊”便成了中國傳統祭祀中不可缺少的基本祭祀品。我國古代祭祀品有著一定的規制,祭祀所用牲品,行祭之前需要先在牢中飼養一段時間,因此這類飼養過的祭祀牲品就被稱為“牢”,此外又根據祭祀牲品所安排的種類不同分為“太牢”和“少牢”,三牲都有的情況下稱為“太牢”;沒有牛的情況下稱為“少牢”。所用的牲品規格,又會根據祭祀者和祭祀對象的不同而有所區別:“太牢”一般適用于天子祭祀社稷,而“少牢”則適用于諸侯祭祀。但無論是“太牢”還是“少牢”,我們會發現“羊”都是不可缺少的,由此可見,羊在古人心中有著很高的地位,它是具有宗教意義的一種圣物,遠古先民將其視為仁義祥物,用它來作為祭品,很顯然它被遠古先民寄予了祈求吉祥的美好愿望。正是由于羊所具有的這些美好象征意義,將羊作為古代祭祀用品的三牲之一,用它來充當人和神直接進行溝通的憑借,也就不足為奇了。

(三)《說文解字》中羊部字與道德文化

在始前時期,先民們把羊看成是仁義知禮的化身。根據古時的文獻記載,“羊”所具有的美好品格,很早就已經成為了人們的道德規范和楷模。《詩經·召南·羔羊》序曰:“召南之國化文王之政,在位皆節儉正直,德如羔羊也。”此處說人“德如羔羊”,孔穎達注解到:“《宗伯》注云:羔取其群而不失其類。《士相見》注云:羔取其群而不黨。《公羊傳》何休注云:羔取其贄之不鳴,殺之不號,乳必跪而受之。”[2]從中可以知道,至少在漢代,羊所具有的品格就已經成為了衡量人格的準則之一。《后漢書·王渙傳》也有類似的說法,其文曰:“故洛陽令王渙,秉清修之節,蹈羔羊之義,尋心奉公,務在惠民,功業未遂,不幸早世。”這其中所說的“羔羊之義”,也就是指羊所具有的一系列優良品行特征。

如“義”字,《說文·我部》:“義,己之威儀也。”朱駿聲《說文通訓定聲》:“經傳多以儀為之。”《說文》:“儀,度也。”段玉裁注:“度,法制也。”徐鍇系傳:“度,法度也。”[3]“義”即是指一種法度、仁義。《春秋繁露》:“羔飲之其母必跪,類知禮者。”《鄭氏婚禮謁文贊》:“羊群而不黨,跪乳有敬。”[3]從中我們可以知道,羊因為具有飲乳跪母的特征,它便被賦予了孝順、明禮的高尚品質。“義”字含有形符“羊”,自然也就蘊含了仁義、明禮等美好象征義。另善字,古字是由“羊”和“誩”組合而成,寫作“譱”或“善”。其意為:“吉也,從言從羊。此與義、美同意。”[1]58從“善”字的形體結構來看,“善”字是會意字,并且“善”字與“羊”字的聯系十分緊密。人們之所以把“羊”被看成是“善”的象征,并不只是因為它是人類生存中不可缺少的伙伴和人類所需的食品之一,更是因為先民對它所具有的美好品格十分認可,并逐漸將羊的這些美好品格逐漸衍化成人的道德標準。羊的本性溫和順從、忠厚平易、明禮知儀,它的這些美好品格不禁會使人心生一種敬仰之情,因此,徐仲舒先生曾經說:“蓋人以羊為美味,故善有吉美之義。”[5]

由此,羊在先民的心中早已不僅僅是一種牲畜,羊所具有的美好品德已經被先人所發掘,并將其延展到人的品質特性上來,性情溫和順從、忠厚平易、明禮知儀這些美好的品格逐漸成為人們所追求的人生價值觀,給人們形成高尚品德帶來了十分深遠的影響。

(四)《說文解字》中羊部字與圖騰文化

遠古時期,羊是中華大地上最為普遍的圖騰寵物,在中國傳統文化的發展演化過程中,“羊”所帶來的影響是不容忽視的,在很長一段時間內,“羊”一直是遠古先民最崇拜的圖騰,它的地位甚至超過了“龍”,“三皇”中的伏羲和神農最初都是把“羊”作為自己的圖騰。

《說文解字》中“羌”:“西戎牧羊人也,從人從羊。”“羌”字從人從羊,屬于會意字,即西北地區少數民族的牧羊人,羌族是我國古代西北地區游牧民族的統稱,在氏族社會里,羌族把“羊”作為的民族圖騰,它的族名“羌”便是來源于此,后來羌族遷徙到我國西南地區后,其崇羊文化便給整個西南地區的民族都帶來了深遠的影響,時至今日,供奉“神羊”的風俗習慣仍然在羌族延續著。如今在西南的瑤、侗、苗等族的古歌中,稱他們的祖先是羊、楊、陽、歐陽等“十二羊皇”,即他們是同屬于羊氏族的十二個群落。[2]如今很多少數民族中仍然有以“羊”為圖騰的氏族,比如云南、四川的傈僳族和普米族,又如在侗族的古歌中,他們的先人就直接被說成是從山羊逐步進化而來的,此外部分楊姓少數民族也把他們自己稱作是羊的子孫。山西高平,作為炎帝部落的主要居住地之一,也盛行“羊”圖騰;薩滿教,曾經深刻而長遠地影響了中國傳統文化,他們同樣對羊十分推崇。

《爾雅·釋詁》:“祥,善也。”古文“祥”字由“示”和“羊”組成,“示”指的是上古的“神祗”。所以“祥”的意思是指先民把“羊”看成是“神”或“神羊”,從古文“羊”(祥)字中能夠了解到,“羊”并不是一種“神物”附加品,而是人們直接把它看成是吉祥的象征。伏羲作為中國遠古時期的太陽神,他的樣貌就是頭上頂著一只大羊。從他的“頭冠”來看,伏羲事實上就是把“羊”作為自己的圖騰。伏羲居于三皇五帝之首,是中國古籍中記載的最早的王,他與女媧兄妹相婚,生兒育女,共同繁衍了人類,是古代傳說里中華民族的人文始祖。從古至今,我們都把自己看成是“龍的傳人”,這種說法實際上是來源于伏羲為大龍、女媧為小龍的傳說。但是中外的人類學學者一致認為,圖騰制體現的是人類和自然界之間的關系,因此圖騰物應該是自然界中存在的實體,而“龍”卻是不存在于現實之中的。因此,遠古時期,把“羊”作為圖騰更為切合實際。因而與其說代表中華民族本質的象征物是兇狠殘暴的假想之“龍”,不如說最具代表性的中華民族的吉祥靈物是象征著仁義道德、性情溫順的“羊”更為合適。

三、結語

《說文解字》這部書蘊含了很多古代社會生活的痕跡,記載了大量古代禮俗等各方面知識,為研究古代社會的各個方面提供了重要依據。本文通過對《說文解字》中羊部字及與羊部字有關羊文化的研究發現,羊在古代先民的生活中具有重要的地位,由此我們可以對遠古先民的生活以及風俗等各個方面有進一步的了解,同時我們發現羊文化對后世的影響也是極為深遠。

[1]許 慎. 說文解字·誩部[M]. 北京:中華書局,1963.

[2]王保國. 羊文化:中國傳統文化的新詮釋[J]. 中州學刊.2006(3):196-199.

[3]黃 楊. 中華民族是“羊的傳人”[J]. 華僑大學學報(哲學社會科學版),2005(3):52-58.

[4]白振有. 羊·羊部字·羊文化[J].延安大學學報(社會科學版),1991(1):9-13.

[5]徐仲舒. 甲骨文大字典·卷三著錄[M]. 成都:四川辭書出版社,1990:23.

Sheep character of Shuo Wen Jie Zi and Chinese traditional culture of goat briefly

YU Meng-fei

(History of Chinese language, AnHui university, Hefei 230000, China)

Chinese characters are ideographic characters, contains a lot of traditional culture, based on the reading of Shuo Wen Jie Zi in the word soft he sheep, and collect the words of the sheep in the 540 distribution part of word, there are 34 words of the sheep from classification of the all words can be found. Sheep words are mainly connected with diet of sheep culture, religious culture, moral culture and the totem culture of Chinese traditional culture.

Shuo Wen Jie Zi; the words of the sheep; traditional culture.

H122

A

2095-7408(2017)03-0071-05

2017-01-05

余夢飛(1992— ),女,安徽安慶人,在讀研究生,主要從事古代漢語語法研究。