從銀廣夏事件看媒體關注的三種作用機制

●莫冬燕 楊真真

從銀廣夏事件看媒體關注的三種作用機制

●莫冬燕 楊真真

已有研究認為,媒體關注獨立地通過三種機制發揮公司治理作用。本文以銀廣夏事件為案例,從實務的角度將三種機制結合起來,研究在同一企業中媒體關注的作用機理并探索三種機制究竟誰占主導地位。研究發現,相對于壓力機制和聲譽機制,市場監督機制占主導地位。鑒于此,要更好發揮媒體關注的效用,首先應肯定并重視其監督機制,其次要規范并完善市場壓力機制、聲譽機制的作用條件,從而不斷改善公司治理水平。

媒體關注 監督機制 壓力機制 聲譽機制

在當代市場經濟環境下,媒體的地位和作用已經得到充分重視,被視為獨立于立法、司法和行政之外的“第四方權力”。目前,關于媒體公司治理作用的研究主要集中在監督機制(Miller,2006;Dyck et al.,2008; 李培功和沈藝峰,2010;戴亦一等,2011;楊德明和趙璨,2012;羅進輝和杜興強,2014)、壓力機制(莫冬燕,2015;余明桂和萬龍翔,2016)和聲譽機制 (鄭志剛等,2011;田高良等,2016)三方面。通過這三種作用機制,媒體關注在公司治理中確實發揮了不容忽視的作用。然而,在實務中,媒體關注有時卻會失靈。而導致其失靈的重要原因是公司治理層對于三種作用機制誰占主導這一問題的認識不清。比如,在媒體關注的監督機制更可能占主導時,公司治理層對聲譽機制的過度重視就會導致媒體關注效用的發揮大打折扣甚至失靈。可見,管理者對于三種機制誰占主導這一問題的認識會影響其公司治理方向與治理效率。如果企業堅守媒體監督機制占主導,在一定程度上就會因為監督的存在而抑制或減少迫于媒體壓力進行財務造假等短視行為。同理,如果企業認為市場壓力機制或聲譽占主導,就會采取相應的公司治理措施,而不會過于在意媒體的監督作用。因此,幫助治理層明晰何種機制占主導對媒體關注效用的有效發揮抑或提高公司治理效率都具有非常重要的指導意義。

然而,以往文獻幾乎都是就三種機制中的其中一種進行單獨研究。很少有學者將三種機制結合起來,研究三種機制是否在同一企業都發揮了作用這一問題。本文選取銀廣夏案例作為研究對象,考察媒體關注對企業經營管理產生的影響及其作用機制。這能夠幫助公司管理層更加清楚地認識、運用媒體關注,從而積極、高效地改善公司治理,提高治理效率。

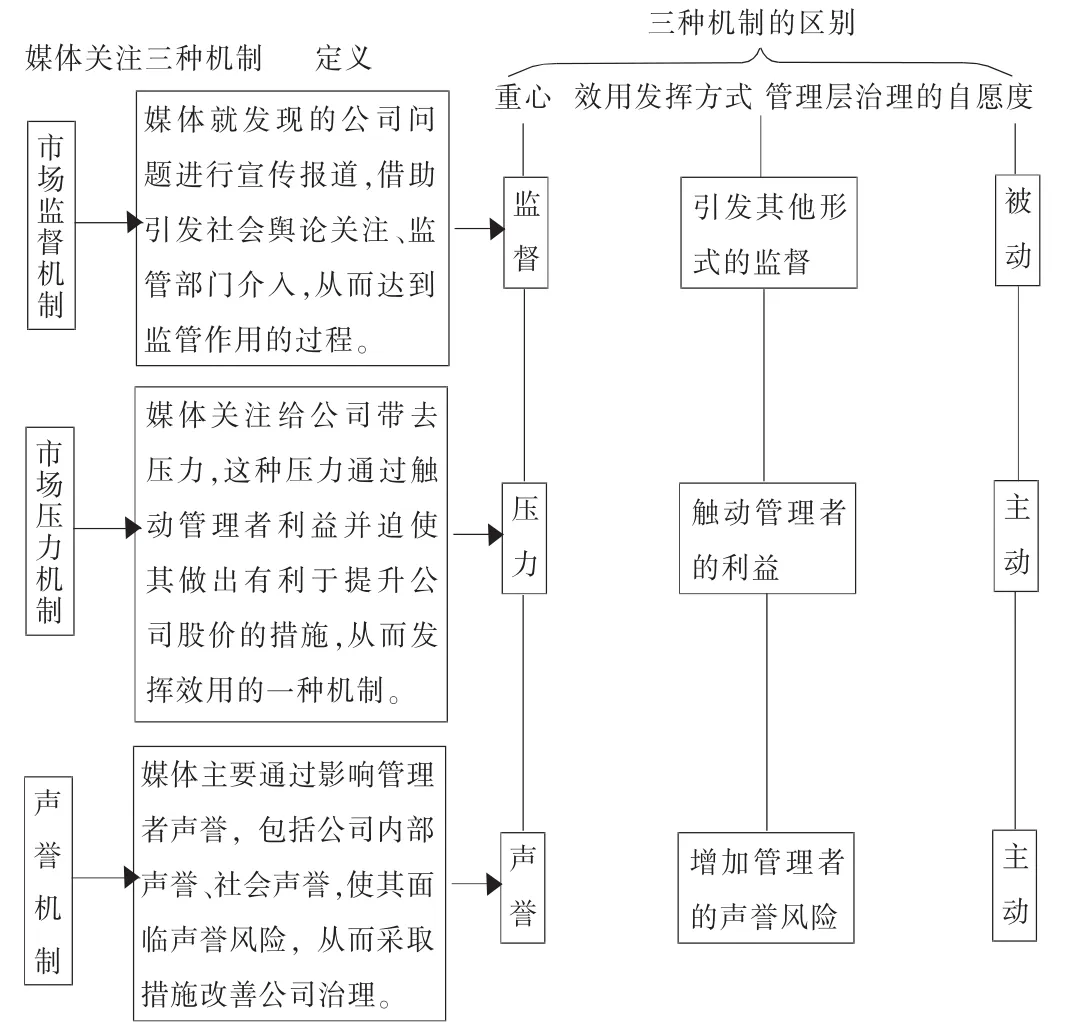

一、媒體關注的三種作用機制

媒體的作用早在1993年就引起關注,隨著傳統媒體逐步向網絡媒體等新媒體的發展,媒體關注在社會與資本市場中的作用不斷增強。與此相對應,學術界對于媒體關注的研究也不斷深入,大致可以分為三個階段:第一階段,媒體關注在公司治理中的積極作用得到學術界的一致認可,并著重強調其市場監督作用的發揮,輔之以聲譽機制;第二階段,在我國特有的經濟、法律背景下,人們開始質疑聲譽機制是否能真正發揮效用以及媒體關注是否總是發揮正向的治理作用;第三階段,頻發的企業盈余管理行為引起學者們的關注,并引發媒體關注對企業究竟是監督機制還是壓力機制在起作用的爭論。綜合現有文獻,關于媒體關注作用機制方面的闡述主要有以下三種。

(一)媒體關注的市場監督機制

在對資本市場的監督方面,媒體關注正發揮著不可替代的作用,比如媒體報道可以提高上市公司股價的信息含量,有利于我國股票市場的穩定運行(羅進輝和蔡地,2013);媒體可以降低上市公司的雙重代理成本,即股東與管理者之間的代理成本和大股東、中小股東之間的代理成本,尤其是對第一類代理成本的治理作用更強(羅進輝,2012)。可見,媒體關注對經濟市場正常運行、規范上市公司經營行為、保護中小投資者利益有著不容忽視的作用。這一點從美國的“安然事件”到我國的“銀廣夏事件”都可以得到很好的佐證。那么媒體關注的監督功能是如何發揮的呢?根據田高良等(2016)的解釋,媒體監督機制運行的主要特征是:媒體通過對公司存在的問題進行宣傳報道,引發社會輿論的同時也引起相關監管部門的注意與介入,增加發現公司治理方面問題的概率。因此,有些學者將媒體監督等同于媒體的行政監督或者輿論監督。

(二)媒體關注的市場壓力機制

于忠泊等(2011)認為,隨著媒體關注對資本市場影響的深化,管理層薪酬與股價的聯系日益密切,媒體關注可以通過影響上市公司股價來影響管理層的個人利益或者公司的激勵水平,進行促使管理層改善公司治理。目前,我國資本市場尚不完善,法律體系尚不健全。因此部分學者提出相對于監督機制,媒體的關注的壓力機制作用更大。而媒體的壓力機制主要通過觸動管理者的利益迫使其做出有利于提升公司股價的措施,比如盈余管理行為,媒體尋租行為等。莫冬燕(2015)通過實證檢驗發現,媒體關注與企業的應計項目盈余管理、真實活動盈余管理正相關。這說明,在媒體關注的市場壓力下,企業會進行損害長期利益的盈余管理活動,甚至是嚴重有損企業未來發展的真實活動盈余管理。而且正面的媒體報道相對于負面媒體報道而言給公司管理層帶來的壓力更大,也即管理層更可能為了滿足市場或者大眾的預期,提高股價而進行短視的盈余管理活動。

(三)媒體關注的聲譽機制

鄭志剛等(2011)認為,即使沒有監管部門介入,媒體關注依然可以發揮其公司治理的作用,其作用機制就是通過影響管理者聲譽。當有負面報道出現時,根據Dyck and Zingales(2002)的描述,媒體影響經理人聲譽有三種約束方式:一是,在實行政治選舉的國家,政治家為了選票等可能會修改公司法;二是,媒體關注會使得經理人等在公司內部努力維持其良好的形象和聲譽;三是,媒體關注會影響管理層的社會形象和社會聲譽,一旦有損,再就業就會面臨危機。那么媒體關注的聲譽機制是否能真的發揮作用呢?田高良等(2016)研究發現,“媒體聲譽機制要發揮效用必須滿足三條:聲譽懲罰機制的有效性、管理層利用聲譽信息的積極性、企業聲譽管理的積極性”。一般而言,媒體關注的監督機制強調公司處于被動地位,因為監督引發的后果而不得不進行公司治理;壓力機制強調公司管理層雖然受到外界壓力,但卻是主動采取措施提高公司價值;媒體的聲譽機制與監督機制的機理類似,但是更加細化,主要強調是從聲譽懲罰的角度對管理者形成約束。媒體關注三種作用機制的理論框架可以用圖1表示。

圖1 三種作用機制的理論框架

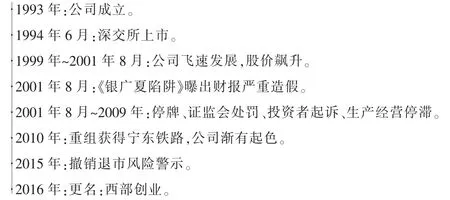

二、案例簡介

(一)案例選取

本文選取銀廣夏作為案例進行研究,主要基于如下幾點理由:其一,銀廣夏案是我國股市發展史上的一件影響深遠的大案。而回顧整個的市場揭露過程,媒體關注起到了至關重要的作用;其二,銀廣夏在經歷黑暗之后存活下來,并開始步入正軌,具有一定的研究價值和現實指導意義;其三,銀廣夏事件重大且突發,受到社會各界的普遍關注,因此隨著事件發展,會有許多跟蹤報道可供研究;其四,銀廣夏從1993年發展至今,能夠提供足夠的時間線來持續追蹤媒體關注作用的及時性、機理及影響等。由上可知,選擇從1999年就處于媒體關注風口浪尖的銀廣夏為例研究媒體關注的作用機制是合適的。

(二)案例概況

廣夏(銀川)實業股份有限責任公司(簡稱:銀廣夏)創辦于1993年,并于1994年6月在深圳交易所上市,經營范圍從電腦軟磁盤及其配件發展到特色生物資源等高科技產業開發,包括中藥、葡萄酒、寧夏枸杞等。2000年,銀廣夏無論從社會聲譽還是股價都堪稱當時的奇跡,其中股價從13.97元到75.98元,全年上漲率高達440%,被當地政府視為重點龍頭企業,被投資者視為優質“藍籌股”,受到了大多數媒體的大肆追捧。

但是,公司的這種異常表現也引起了另外一些媒體的關注。《財經》雜志經過一年多的艱苦調查,在2001年8月公開一篇名為《銀廣夏陷阱》的獨家報道,揭露了曾受眾多媒體吹捧的銀廣夏公司財務造假內幕,指出其所謂的“利潤神話”純屬子虛烏有,引起了軒然大波。該報道一經上市,各大監管機構立馬行動,先是深交所緊急停牌,后是中國證監會正式立案稽查。2002年5月,中國證監會又正式下達對銀廣夏的行政處罰,對其罰款60萬元。

隨著媒體報道數量的增加,社會關注度的上升,銀廣夏不僅受到相關部門的懲處,也開始收到外界受損投資人的索賠訴訟。從2002年7月開始直到2007年5月,被稱為“中國證券市場虛假陳述民事賠償第一案”的“銀廣夏案”歷時5年才終于落下帷幕。2009年ST銀廣夏還是風波不斷,旗下釀酒公司62%的股權被拍賣,整個企業的生產經營基本處于停滯狀態。2010年9月16日,銀川中院受理公司債權人北京九知行管理咨詢有限公司的重整申請。此后,銀廣夏停牌,進入破產重整程序。同時,當地政府為了使銀廣夏再次成為寧夏企業的“翹楚”,為其一舉注入了全區最優質的國有資產-寧東鐵路44.7億元的優質資產,重組銀廣夏,使其再次獲得新生。

正是這一重組使銀廣夏和廣大投資者看到未來。2012年8月之后,公司開始好轉。銀廣夏重組獲得寧東鐵路葡萄酒相關資產,全面恢復葡萄酒業務。2013年,全國五十余家地方鐵路單位實現利潤總額9.86億元,寧東鐵路就占了其中的3.5億元。盡管如此,公司2014年度僅實現營業收入838.60萬元,仍面臨嚴峻的退市風險。2015年,公司《重整計劃》執行完畢,2015年度經審計的營業收入為1828.09萬元,超過1000萬元,終于被撤銷退市風險警示。之后,2016年5月經獲深交所審核同意,剛剛完成“脫帽摘星”的銀廣夏更名為“西部創業”。

媒體報道的關鍵時點如圖2所示。

圖2 媒體關注的關鍵時點

三、案例分析:媒體關注的三種作用機制

為了探討在現實生活中究竟哪種機制占主導,首先,需要將媒體關注的三種作用機制與銀廣夏案例的重點媒體報道相結合,研究媒體關注確實對公司治理產生了明顯且實質的影響;其次,從媒體關注對公司影響的及時性、投資者反應、影響的后果、影響的波及面和影響后果的持續性等五個方面,研究并推斷三種機制中究竟何種在實務中占主導地位。

(一)媒體關注的監督機制

銀廣夏公司在被《財經》雜志曝出財務報表虛構事件之前,一直被公認為“中國第一藍籌股”,受到《人民日報》等媒體的大肆追捧,2000年股價全年上漲率高達440%。但是,2001年8月3日,著名雜志《財經》中一篇《銀廣夏陷阱》揭露出銀廣夏公司虛構利潤和財務報表,引起一片嘩然。該報道一出,銀廣夏立刻就被深交所緊急停牌。同樣,也是在媒體報道的當天,中國證監會迅速成立立案稽查組。9天后,事實就已基本查清。從這一系列事件的發生時間可以看出,媒體關注確實能非常及時、有效地在市場中發揮監督作用,其監督的敏銳性遠遠高于證監會、市場參與者等其他形式對市場的監督。并且在案例中,監督作用主要是通過引起監管部門即證監會的關注與介入調查得以充分發揮。此外,媒體關注起到的監督作用在銀廣夏案例中起效之快令人驚嘆!

那么,面對此種形勢,銀廣夏公司的管理者做出了何種反應呢?2001年8月5日,也就是調查組到達銀川的當日,銀廣夏董事會極不情愿的對外發布了風險提示公告,公告中提到:“公司一致認為新聞媒體的監督是加強監管的有效途徑,對媒體監督表示歡迎,對媒體披露的問題要予以重視,會議決定成立核查小組,立即趕赴天津,對本公司的全資子公司-天津廣廈有限公司進行核查”。從公司治理層對媒體報道的反應時間和反應程度來看,媒體的監督特性,給管理者帶來了相當大的壓力,為了保護自身的利益,必然會采取一定的公司治理措施予以應對(田高良等,2016)。8月8日,銀廣夏公司再發公告,經申請并經證監會批準,股票停牌30天。公司的種種行動支持了媒體的有效監督假說。媒體監督確實會迫使企業采取行動以止損。

據前所述,銀廣夏事件被媒體揭露后,無論是對公司內部人員、投資者、債權人,還是對當地政府和整個社會而言,影響都是巨大的。就整個社會而言,2001年~2002年,公司被深交所停牌、證監會處罰,股價大幅下跌,68億市值消失。2002年后,各方投資者起訴,直到2007年才完成賠款、股票更名等事項。而且,銀廣夏案因原告人數之多、范圍分布之廣、社會影響力之強、訴訟標的之大、審理時間跨度之長,開創了中國證券市場因虛假陳述引發民事賠償的先河。可見,銀廣夏案耗費社會了多大的人力、財力和物力。就公司自身而言,長達15年,公司一直在掙扎求生,直到2016年成功摘帽后才開始正常穩步發展。

由上可知,從銀廣夏事件揭露到其發展至今,媒體監督的積極的外部治理作用得到了充分的發揮。

(二)媒體關注的壓力機制

針對本案例,審視銀廣夏財務報表虛構的動機是否包含媒體關注引起的市場壓力這一因素。自1994年上市以來,銀廣夏一直處于名不見經傳的狀態,從1998年起才逐漸被市場所關注,并成功在1999—2000年一年之內成為大牛股,股價從每股盈利0.51元,到13.97元。2000年更是一路飛漲,成為當時的商業傳奇。對應來看,同樣的時間,媒體報道方面的事件。該公司參演的文化專題片《中國博物館》在1999年中國電視金鷹獎中獲獎;1999年12月,中藥現代化產業被國家環保局命名為“國家級生態示范區”。并且,從1999年始,公司接待的國家領導人高達13位。正是在這種輿論背景下,銀廣夏在天津的子公司頻頻傳來好消息,該公司在1999,2000年幾乎囊括了銀廣夏全部的利潤。也正是這個子公司在2001年被曝出虛構利潤7億,財務報表嚴重造假。如果說這是巧合,恐怕很難有人相信。

剔除其他因素的影響,銀廣夏這么大肆虛構業績,編造子虛烏有的利潤神話,必然離不開當時的輿論背景所帶來的不可想象的壓力。一個帶著“新興高科技產業”,“第一藍籌股”,“龍頭企業”巨大光環,備受國家重視,領導人青睞,文化宣傳深入人心的公司,必然處于媒體關注的巔峰。而媒體關注度越高,企業越會采取短視的措施,比如進行盈余管理活動。這也正是銀廣夏公司所做的,包括虛構業務,偽造單據,編制虛假的財務報表,僅1999年就虛增17781.86萬元,而實際是虧損5003.20萬元。最終在2001年被媒體報道造假后其高大形象轟然倒塌,以至于在之后的十幾年內艱難生存。

比較來看,媒體報道的市場壓力作用時間相對于市場監督較慢。究其原因,可能是因為公司管理層要虛構利潤或者提高公司股價,需要一定的時間進行暗箱操作,而且對外公布的時間也需要遵循會計準則規定或企業慣例,不能隨意變更。和市場監督不一樣的是,該公司采取虛構利潤等行為,更直接波及到的是投資者與出資人,雖然會在短期內使公司看起來前景大好,但是會嚴重損害利益相關者的長遠利益。而市場壓力影響的持續性與其被揭露的時間相關,越早被揭露其持續性越差。銀廣夏在1999年,2000年兩年內承受到了市場壓力,而2001年后,銀廣夏形象崩塌,也就談不上市場的壓力作用。

(三)媒體關注的聲譽機制

落實到本案例,2016年5月,“銀廣夏”變身“西部創業”,除了變更證券簡稱外,公司全稱也將由“廣夏(銀川)實業股份有限公司”變為“寧夏西部創業實業股份有限公司”。公司解釋原因為:經營范圍擴大至鐵路運輸等行業,為適應公司多元化發展戰略,突出地域特點,經股東大會批準變更公司名稱及簡稱。但是在投資者看來,公司從1994年上市就開始用“銀廣夏”,用了 20多年突然變更,更多的是因為公司管理層想拋掉“銀廣夏”這個輿論風口的名字。或者說管理層想擺脫“銀廣夏”這個名字帶來的壞聲譽,努力改善形象。可見,聲譽機制確實使企業做出了一定的治理行為的變更,該企業目前具有一定的聲譽管理積極性。此外,從銀廣夏的案例中,并沒有其他明顯的證據顯示聲譽機制發揮了重要作用。

(四)誰占主導

根據以上分析,在實務中無論就及時性、投資者反應、影響的后果、影響的波及面還是影響后果的持續性,都是媒體的監督機制占據主導地位,發揮的作用重大且影響深遠,媒體的壓力機制次之。那么,既然市場監督機制占主導,媒體關注會帶給企業怎樣的懲罰?本文認為,媒體監督所帶來的懲罰有四個方面:第一,會引起行政部門的介入;第二,更嚴重者,會引起司法部門的介入;第三,引起投資者的戒備并影響投資者的投資情緒;第四,影響整個市場的投資信心,最終引起公司股價大跌。

四、結論與啟示

通過以上研究可知,實務中媒體關注的三種運作機制都發揮了毋庸置疑的作用,但是媒體的市場監督作用尤為明顯。因此,要更好發揮媒體關注的效用,首先要肯定并重視其監督機制,其次要規范并完善市場壓力機制、聲譽機制的作用條件,不斷改善公司治理。

(一)肯定并重視媒體監督機制的運作

經過以上分析,媒體監督機制在企業的整個生命周期內都發揮著不可忽視的作用。因此,要更好地發揮媒體關注的作用,必須首先確保其監督機制的有效運作。有關政府部門要鼓勵新聞媒體在資本市場中充分發揮監督的專業優勢(林慧婷等,2016),明確媒體的監督地位,給予媒體一定的監督獨立性;注意監管,防止因媒體監督過度、監督不實而做出不正確報道危害經濟發展的現象發生。同時,企業要正確對待媒體報道、媒體監督,利用媒體關注帶來的影響,積極改善治理,保護中小投資者權益(羅進輝,2012)。對于技術復雜,業務繁雜的經營,在必要時積極與媒體和公眾溝通,減少信息不對稱給企業帶來不必要的負面報道和負面評價。

(二)積極規范、監督那些可能受媒體壓力機制影響的企業

媒體的過高期望可能給企業帶來壓力,導致盈余管理等會計舞弊行為。因此,審計人員或專業分析師在進行業務操作時,要充分參考媒體關注度這一因素,重點審查媒體關注度高、期望值明顯超出行業標準及企業正常生產能力的指標。此外,政府要規范媒體報道,加強媒體的行業自律與建立起針對媒體的監督體系,防止其為了追求轟動效應而夸大宣傳,給企業造成不良壓力,危害正常生產經營。

(三)建立并完善有效的聲譽懲罰機制

增加經紀人的聲譽成本(鄭志剛等,2011),增加聲譽風險,才能夠抑制管理層的機會主義行為。另外,國有企業的大量存在,限制了聲譽機制效用的發揮。在國有企業中,高管往往不會因經營不善而降級,所以聲譽并不關乎其切身利益,聲譽的作用也就被大大削弱。因此,加快我國經濟轉型,對經理層采用完全競爭下的聘任制,而非直接任命制,也將會在很大程度上提高媒體聲譽機制的運作效率。■

(本文系國家自然科學基金項目“媒體關注、內部控制有效性對會計信息質量的影響與實證研究”〈71602024〉、中國博士后科學基金面上資助項目“關系型股東對股利分配的影響及其經濟后果研究”〈2015M 571317〉、遼寧省社會科學規劃基金項目 “股權投資會計準則演變的非預期效應研究”〈L14BGL015〉、東北財經大學校級青年培育項目“基于會計準則變遷的股權投資會計信息決策有用性研究”〈DUFE2016Q 09〉、東北財經大學博士后科研項目擇優資助“關系型股東利益訴求與股利分配模式研究”〈BSH 201508〉的階段性研究成果)

(作者單位:東北財經大學會計學院/中國內部控制研究中心)

[1]陳冬華,章鐵生,李翔.法律環境、政府管制與隱性契約[J].經濟研究,2008,(03).

[2]戴亦一,潘越,劉思超.媒體監督、政府干預與公司治理:來自中國上市公司財務重述視角的證據[J].世界經濟,2011,(11).

[3]李培功,沈藝峰.經理薪酬、轟動報道與媒體的公司治理作用[J].管理科學學報,2013,(10).

[4]李培功,沈藝峰.媒體的公司治理作用:中國的經驗證據[J].經濟研究,2010,(04).

[5]林慧婷,何玉潤,王茂林.媒體報道與企業資本結構動態調整[J].會計研究,2016,(09).

[6]劉海燕,楊超.試論媒體監督制度的建立[J].今傳媒,2014, (01).

[7]劉子怡,郝紅霞.媒體壓力、治理激勵與政府會計信息披露[J].中南財經政法大學學報,2015,(06).

[8]逯東,付鵬,楊丹.媒體類型、媒體關注與上市公司內部控制質量[J].會計研究,2015,(04).

[9]羅進輝.媒體報道對權益成本和債務成本的影響及其差異——來自中國上市公司的經驗證據[J].投資研究,2012,(09).

[10]羅進輝,杜興強.媒體報道、制度環境與股價崩盤風險[J].會計研究,2014,(09).

[11]羅進輝,蔡地.媒體報道能夠提高股價的信息含量嗎?[J].投資研究,2013,(05).

[12]莫冬燕.媒體關注:市場監督還是市場壓力——基于企業盈余管理行為的研究[J].宏觀經濟研究,2015,(11).

[13]田高良,封華,于忠泊.資本市場中媒體的公司治理角色研究[J].會計研究,2016,(06).

[14]楊德明,趙璨.媒體監督、媒體治理與高管薪酬[J].經濟研究,2012,(06).

[15]余明桂、萬龍翔.富豪榜對企業盈余管理的影響:“聲名遠揚”還是“引火上身”[J].中國地質大學學報(社會科學版),2016, (05).

[16]于忠泊,田高良,齊保壘.媒體關注的公司治理機制——基于盈余管理視角的考察[J].管理世界,2011,(09).

[17]鄭志剛,丁冬,汪昌云.媒體的負面報道、經理人聲譽與企業業績改善——-來自我國上市公司的證據 [J].金融研究, 2011,(12).

[18]Becker G S,M urphy K M.A Simple Theory of Advertising asa Good or Bad.Quarterly Journalof Economics,1993,108(4).

[19]Dyck,Alexander,and Luigi Zingales.The corporate governance role of themedia.NBER W orking Paper,2002.

[20]Dyck,A.,Volchkova,N.and Zingales,L.The corporate governance role of themedia:evidence from Russia.Journal of Finance,2008,63(3).

[21]M iller,G.S.The press as a watchdog for accounting fraud. Journalof Accounting Research,2006,44(5).