2015—2016年豫南稻茬麥區不同生產要素對小麥產量影響試驗分析

固始縣經濟作物站 夏俊 張煒

2015—2016年豫南稻茬麥區不同生產要素對小麥產量影響試驗分析

固始縣經濟作物站 夏俊 張煒

一、試驗目的

固始縣是弱筋小麥的優勢產區。弱筋小麥在食品加工、醫藥、釀酒等領域有特殊用途,具有廣泛的市場前景。固始縣弱筋小麥常年種植面積在3.33萬hm2以上。2015—2016年我們安排本次試驗,以6個不同感溫類型的小麥主導品種,采用分期播種的方式,創造不同品種的發育進程和群體差異,進而明確適應本區域的合理播種期、群體指標。

二、試驗地點

固始縣南依大別山,北臨淮河,境內丘陵縱橫,河網密布。土質以水稻土為主,多以稻-麥、稻-油一年兩熟。為了探索小麥大面積生產中不同要素對產量的影響,2015—2016年我們在固始縣南大橋鄉陸橋村豐樂種植專業合作社進行試驗,該地田間基礎設施條件好,排灌水方便,田面平整,中等肥力,均勻一致,遠離村莊、道路、溝渠,具有代表性。整田面積0.51 hm2,前茬水稻,10月5日收割,平均產量560 kg/667 m2。土質水稻土,土種淺位厚層黃泥田,測得有機質17.73 mg/kg,全氮1.014 g/kg,有效磷9.43 mg/kg,有效鉀86 mg/kg。

三、試驗材料

固始縣屬江淮麥區,適宜種植抗病高產的小麥品種很少,縣內銷售商引進全國各地的小麥品種,導致縣內小麥品種繁多又復雜。按照河南省小麥專家組制定的方案要求,結合固始縣小麥生產用種實際,本次試驗選用的小麥品種有弱春性品種:鄭麥9023、宛麥98和半冬性品種新麥21、濟麥22、偃高006、西農979,共計6個。這些品種近年來在固始都有較大面積播種。

四、試驗設計

試驗設置5個播期,分別于2015年 10月 13日、20日、27日和11月3日、10日播種。采用大區對比試驗,不設重復,每個播期每個品種種植50 m2。在第1期至第4播種期,播種量10 kg/667 m2,第5個播種期播種量11 kg/667 m2。日常管理如一般高產田。(見圖)。

五、試驗操作

2015年10月5日前茬水稻收割后,于6日用拖拉機對試驗地塊進行深耕;10月12日對整個試驗地設計,小區長×寬為10m×5m,面積50m2,同時組織人員進行整地。10月13日第1期施肥、條播、起墑溝;15日對第1期進行封閉除草,以后分別于20日、27日和11月3日、10日進行施肥、條播。基肥施肥量按每667 m2施純氮12.8 kg,純磷6 kg,純鉀8 kg折算。第1期至第4期播種量按10 kg/667 m2折算,第5期播種量按11 kg/667 m2折算。條播寬幅第1期、第2期為25 cm,第3期、第4期限寬幅22 cm,第5期寬幅20 cm。2016年2月12日按照15 kg/667 m2標準追施尿素;2月16日進行化除,按照每667 m2用闊世瑪二磺甲碘隆和伴寶烷基乙基磺酸鹽混合噴霧防治;4月16日“一噴三防”,22日再進行1次;5月12日、18日2次田間取樣考種;5月22日收割。

六、觀察記載

(一)小麥基本苗

小麥基本苗是判斷種子萌發程度、出苗好壞的指標之一,在生產中根據基本苗數可以確定土壤墑情好差,進而確定目標產量。2015年10月29日調查第1期、第2期基本苗,11月16日調查第3期、第4期基本苗,11月22日調查第5期基本苗。調查結果見表1。

第2期平均基本苗16.91萬個,在所選的品種中是最多的;第3期平均基本苗14.47萬個,最少;第1期平均基本苗16.86萬個,第2位;第4期15.94萬個,第3位;第5期15.24萬個,第4位。新麥21平均基本苗16.71萬個,在所選的品種中是最多的;宛麥98平均基本苗16.43萬個,第2位;鄭麥9023平均基本苗15.89萬個,第3位;其他依次是濟麥22,15.62萬個;西農979,15.58萬個;偃高006,15.06萬個。

(二)小麥的分蘗數、次生根數

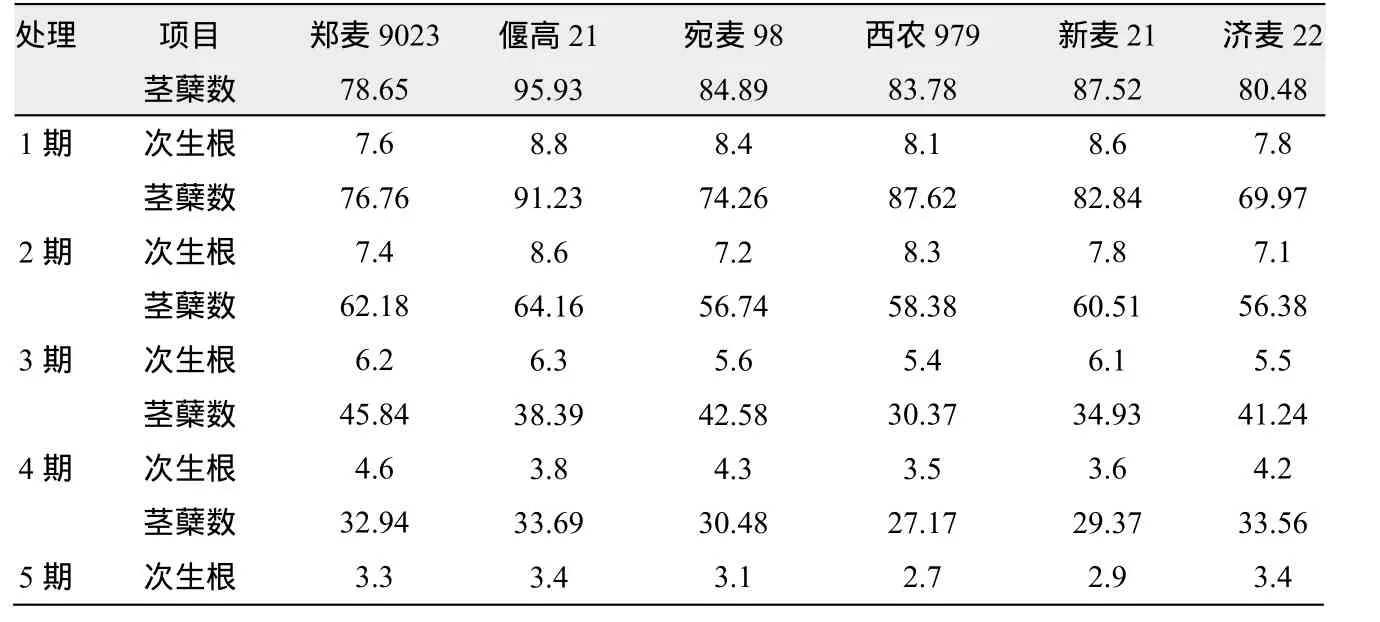

小麥的分蘗數、次生根數是判斷小麥長勢強弱的重要指標,根據抽查的數值,確定苗情長勢,為下一步栽培管理提供依據。2015年12月11日我們對各小區的苗情調查結果見表2。

越冬期莖蘗數第1期平均85.2萬個/667 m2,屬于最高;第2期平均80.4萬個/667 m2,第2;其他各期依次下降,每667 m2分別是59.785.2萬個、38.985.2萬個、31.285.2萬個。隨著播期推遲,莖蘗數逐步減少。越冬次生根數第1期平均8.2個,最高;其他各期依次降低,分別為7.7個,5.8個,3.9個,3.1個。和同期莖蘗數一樣,隨著播期推遲,次生根數也逐步減少。

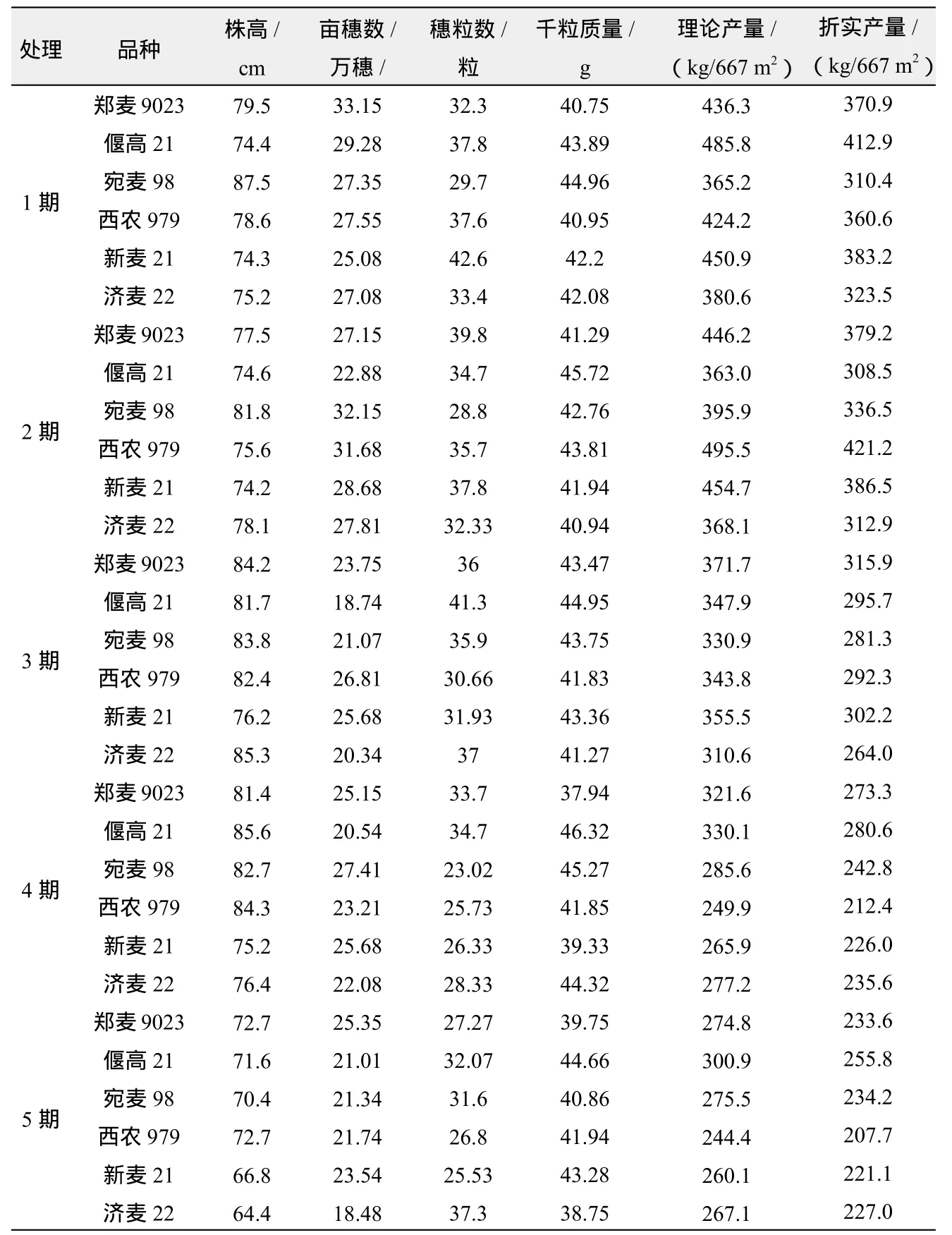

(三)考種

2016年5月12日對第1期、第2期、第3期進行田間取樣,18日對第4期、第5期進行田間取樣,隨后進行室內考種,考種結果見表3。

七、結果分析

(一)田間管理

根據試驗條件的不同設置,顯示出各小區小麥的表現不同和產量差異,最高的小區每667 m2產量高出全縣平均水平的35.8%,最低小區每667 m2產量低于全縣平均水平的33.1%。但以第1期、第2期平均每667 m2產量為高,第5期平均每667 m2產量最低,說明在2015—2016年度,本區小麥具有播種時期較長,最適宜播種期較短的特點。

①鄭麥9023 ②偃高21 ③宛麥98④西農979 ⑤新麥21 ⑥濟麥22 1期2015年10月13日播種,2期10月20日播種,3期10月27日播種,4期11月3日播種,5期11月10日播種。

(二)播期

第1期各品種平均每667 m2產量360.3 kg;第2期各品種平均每667 m2產量357.5 kg,在各期產量中較高,且差異不顯著;從第3期開始,各期產量逐步降低,每667 m2分別是 291.9 kg、245.1 kg、229.9 kg,說明在2015—2016年從播期上看,10月13日至22日為最佳播期;10月23日以后播種,產量下降;隨著播期推后,產量下降逐步加大。

表1 試驗各小區基本苗調查單位:萬個

表2 試驗各小區苗情莖蘗數、次生根調查 單位:萬個

表3 試驗各小區室內考種記栽

(三)品種

鄭麥9023平均產量 314.58 kg/667 m2,偃高006平均產量310.74 kg/667 m2,宛麥98平均產量281.04 kg/667 m2,西農979平均產量298.84 kg/667 m2,新麥21平均產量 303.86 kg/667 m2,濟麥22平均產量 272.68 kg/667 m2, 最高產量是314.58 kg/667 m2,最低產量272.68 kg/667 m2。除濟麥22外,其他幾個品種表現差不多,相對來說,半春性和部分冬性小麥品種比較適宜本區種植。

(四)分蘗數

從產量反看越冬期苗情,第1期、第2期產量較高,對應苗期的莖蘗數范圍每667 m2為69.97萬~95.93萬個;第1期、第2期莖蘗數高峰值每667 m2超過90萬個,往往形成旺長苗,降低產量;第4期、第5期莖蘗數每667 m2低于55萬個,蘗數不夠,達不到壯苗標準,形不成高產。越冬期莖蘗數適宜范圍每667 m2為70萬~90萬個。