淺談傳統文化符號在建筑設計中的應用

余楓

福建省建盟工程設計集團有限公司(350007)

淺談傳統文化符號在建筑設計中的應用

余楓

福建省建盟工程設計集團有限公司(350007)

自古以來,建筑的表現形式始終附著有地域及傳統文化的基因。隨著城市化進程的加速及近年來房地產的大量開發,建筑形式越來越趨同,形成千城一面的尷尬局面。因此嘗試從福州傳統建筑形式、地域文化特征中進行提煉,并應用于建筑方案設計,傳統文化符號成為表達建筑形式的一種新方式。

傳統民居空間;地域特色提煉;裝飾性建筑語匯;建筑象征性

在建筑設計中,提煉一個城市的傳統文化符號并加以應用,必須以對城市文化歷史的深刻解讀和正確認知為前提。需要在建筑表現形式上讓人們喚起對共同文化底蘊的感知,萌發和誕生新的體驗和感動,從而感受建筑形式美的魅力,并得到認同。福建省福州市是一個具有7 000年人類活動遺存的歷史文化名城,有著2200年的悠久歷史,擁有久經沉淀的歷史脈絡和與生俱來的文化特質。福州市沿海的地理特點,孕育了開放博大、包容并蓄的文化特征。福州市擁有著名的古建筑群“三坊七巷”,“福州三寶”脫胎漆器、牛角梳、紙傘等充滿地域特征以及文化特質的符號。

1 項目概況

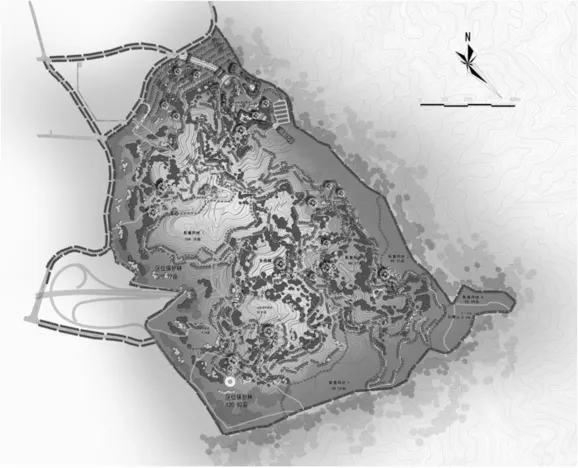

圖1 總平面圖

福州貴安石佛山森林公園(以下簡稱“石佛山公園”)位于福州市連江縣潘渡鄉仁山村,總體規劃面積156公頃,以森林生態資源為基礎,以健身、旅游和生態體驗為一體的綠色生態公園 (如圖1所示)。本項目的建筑面積14 550 m2,其中地上建筑面積13 100 m2,架空建筑面積1 800 m2。主要功能為游客服務中心、文化展示中心及管理配套用房。

2 總平面建筑布局設計的地域特色

一個城市的自然條件、地理環境是形成城市地域特色的基本要素。福州市的地貌屬典型的河口盆地,四周群山環抱,中央平原沃野,水網交錯,發源于閩贛邊界武夷的母親河——閩江穿城而過,孕育滋養了這片土地。福州市傳統的建筑形式融于青山秀水之間,在山水之中達到了天人合一的境界。“山水城市”成為福州市的地域特色主要標志。福州歷來有俚歌傳唱:“三山隱,三山現,三山看不見”。這是形容福州“山在城中,城在山內”的獨特風貌。故而在石佛山公園總平面布局以“山水城市”為特征,尊重自然環境,對自然生態進行保護性建設。石佛山公園依山就勢,順應原始地貌,形成錯落有致、隱于山林、伴在水邊的建筑布置特色,達到“顯山露水”的效果。建筑本身成為山的點綴,水的景色,融于山水之間,化入自然之內,體現山水城市的地域特點和文化氣質。

圖2 鳥瞰圖

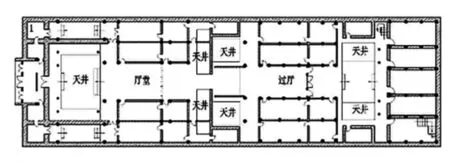

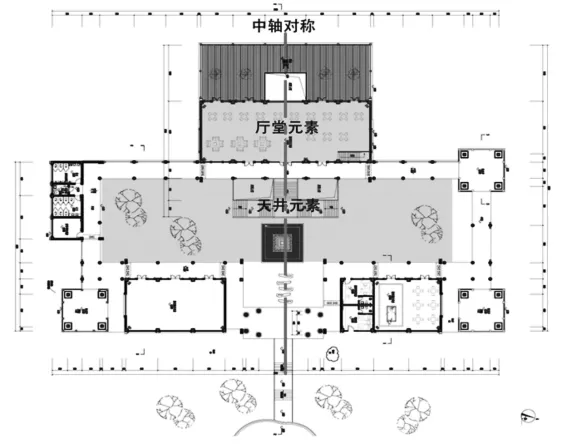

3 建筑單體平面布局設計的傳統形式

福州人對當地傳統建筑稱之為“厝”,其主要平面布局形式有合院式、獨體式、堂橫式、并列式等。以福州市最為著名的“三坊七巷”傳統民居布局而言,合院式是最典型的傳統建筑布局。其平面布局基本以中軸對稱,由成組建筑圍合天井排布,以主厝為核心,撇舍以走廊相連,形成一個院落建筑。合院中的天井都比較大,圍合四周的主厝、撇舍以及連廊屋面均向天井排水。這樣的布局對房屋自身的建筑小空間形成了自然氣候調節。夏季可以接納清涼的自然風,出檐可以起到遮陰的效果,并提供涼爽的活動空間。冬季可以獲得一定日照,避免冷空氣的侵襲,最終達到一個良好的建筑氣候小環境。這種典型的建筑平面布局,以適當的空間開合,以遞進的建筑布局,塑造開放式的內庭院以及合理化布置的建筑空間。福州傳統居民營造遞進式中軸對稱的建筑平面形態,使得內庭院與外部建筑環境互相融合,既符合現代建筑功能,又蘊含傳統民居的空間關系(如圖3所示)。

圖3 福州傳統民居平面布局

圖4 游客服務中心一層平面圖

4 建筑立面形式設計的傳統建筑符號應用

福州的“三坊七巷”有著“中國城市里坊制度活化石”和“中國明清建筑博物館”的美稱。“三坊七巷”主要以傳統的硬山屋面為主,沿襲唐末分段筑墻的傳統,有著高聳的封火山墻,起到隔絕相鄰建筑發生火災時互相蔓延的作用。硬山封火墻,在“三坊七巷”主要形式為觀音兜形式,墻體隨著木屋架起伏為流線形,翹角伸宅外,在正厝的正脊位置微微凹陷,狀似馬鞍,稱之為馬鞍墻。福州市傳統建筑常常以門和墻作為立面,在門墻上方和封火墻兩側墻頭作為重要的裝飾部位,采用灰塑彩畫為裝飾手法。一般由插入封火墻墻體的木梁或石梁挑出一段疊澀的磚墻,再做一段垂直的墻體,上部做出挑的墻帽。福州市的民居,體量龐大,開間開闊,兩側的封火山墻距離較遠,常常在主入口大門兩側建兩堵墻體,上部刻意做成馬頭墻裝飾,用以突出氣派大門,這種形式稱為“虎頭門”。在建筑方案設計中,將這部分傳統建筑立面形式典型符號進行提取,將傳統建筑現代建筑符號應用在建筑山墻上,以突出地方建筑的元素符號(如圖5所示)。

圖5 傳統建筑符號應用

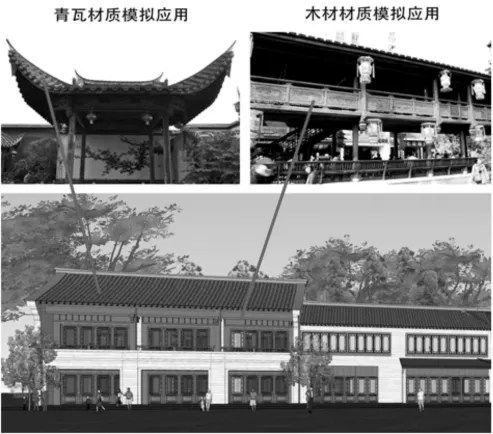

5 建筑立面材料設計的傳統建筑材料模擬

“三坊七巷”民居建筑雖然筑有高大的防火山墻,但是真正起到承重作用的還是木結構屋架,故而有著“墻倒屋不塌”美譽。福建省多山林,閩西北山區砍伐的木材通過閩江極易運輸至福州市,整個過程無形中又對木材進行了天然的二次加工,完成了木材脫脂過程。故而以木材作為建筑主材,具有易于加工、成本低,適應性強、抗震性好、內部空間靈活等特點,在傳統建筑中大量使用。木材在傳統建筑中,主要用于柱材、椽材、板材和雕刻材。在建造過程中,大量的傳統民居均以板材、雕刻材作為建筑立面裝飾,如木檻墻的裙板,木門窗、隔扇、木雕裝飾等。木材材質溫潤,且紋理清晰細膩,木質色澤柔和,具備建筑的近人尺度舒適、建筑立面細節豐富等優點。在傳統建筑中,建筑屋面多采用板瓦和筒瓦,并有專門與之配合的滴水、勾頭等瓦構件。在閩侯文山、連江山堂等地的黏土土質較好,而成為福州主要的青瓦燒制地。青瓦的制作工藝較紅瓦燒制多一道工序,燒制完成后較紅瓦更為堅固耐用,所以福州大戶人家在建造宅院的時候大多采用工藝和質量更佳的青瓦,這也使得福州“三坊七巷”形成粉墻黛瓦的鮮明地域特色。所以在建筑立面設計中,人們刻意選取了木色和青色。屋面也就近取材,當地即為傳統的制瓦地區,采用現代工藝制造的青灰色小青瓦,用現代工藝進行施工,在材料材質上、施工技術上都超越了古人,也符合現代施工工藝的要求(如圖6所示)。

圖6 傳統建筑立面材料模擬應用

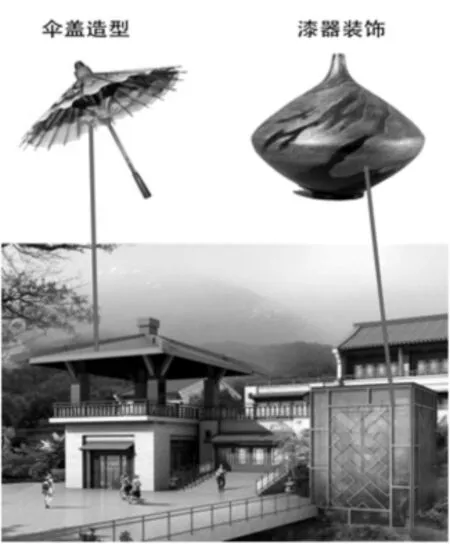

6 將傳統文化融入建筑造型

作為福州市傳統工藝品典型代表的 “福州三寶”:紙傘、脫胎漆器和牛角梳,以其精湛工藝和優美造型,享譽世界。福州傳統的紙傘整體造型玲瓏剔透,幾何結構勻稱,傘面的造型與坡度非常優美。將傘面進行提煉和演化,可以大膽地將其應用在建筑景觀亭的屋頂,使整個屋面造型高挑而秀美,亭亭如蓋,輕盈飄逸,充滿了美感。游客服務中心外墻裝飾圖案靈感則來自傳統工藝品脫胎漆器。脫胎漆器在制作及在使用過程中,隨著時間的變化,會天然形成美麗的紋路。所以在設計過程中,對脫胎漆器的美麗紋理的靈感進行再深化,不斷地簡化提煉,逐步演變為傳統中式窗格裝飾,并利用現代建筑立面“雙層外表皮”技術,使得這種裝飾附著在游客中心的外墻之上,成為建筑的第二層皮膚。通過建筑光線的變化,不斷變化的美麗紋理投射在建筑外墻上,起到了完美的裝飾效果。

圖7 傳統文化要素提煉的應用

7 結語

在建筑設計創作中,全球化的多元共生趨勢已經隨著互聯網的進步不斷影響著當代建筑師。只有對地域特色、傳統文化研究,才能給建筑創作帶來具有民族性、地域性特征的獨特的文化氣質。隨著社會的開放和發展,使得不同地域間的文化互相交融,先進的科學技術也正日新月異地影響著建筑造型技術。

[1]戴志堅.福建民居[M].北京:中國建筑工業出版社,2009:80.

[2]阮章魁.福州民居營建技術[M].北京:中國建筑工業出版社,2016:26.