逆行的舟筏

我時常會坐下來,不做什么,也不想什么,像一個憩息的旅者,也像一把松弛的弓,只索取一段平靜,和匆忙向前的世界保持一些距離,感受陽光和風。

不同季節的風拂過身體,生長與衰老,都有切膚之感。

盡管我也算是一個從事書法的人,但慚愧的是用來想書法問題的時間并不多,生來與書法無關,恐怕死也與書法無關,遼闊的人生,我時常會想,如果不從事書法,我會是一個做什么的人,過怎樣的生活,可惜人生是一趟沒有多選的旅程。

我時常會停下來,一段時間停歇,過一段與書法無關的生活,遠望被設定的人生,倒可以思考書法內部存在的問題。

今日書法之衰相,源于兩個斷裂:

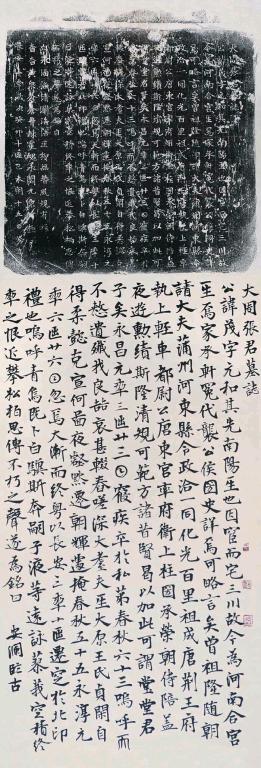

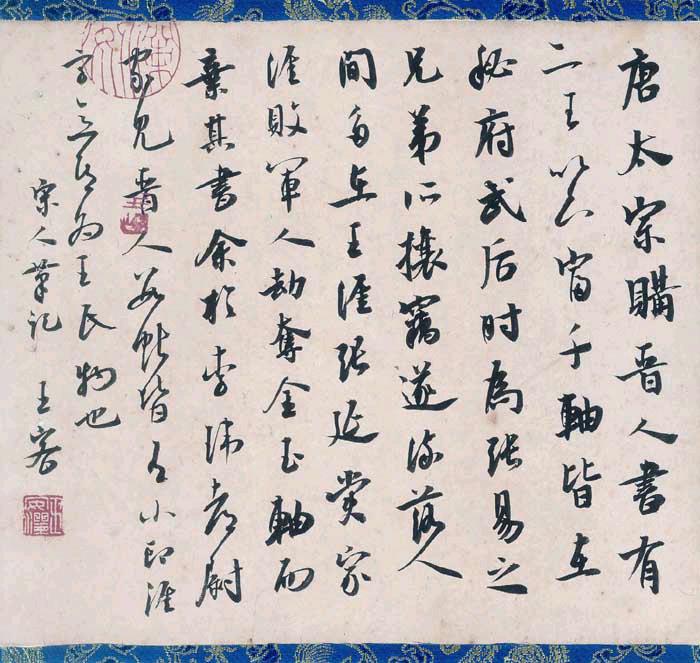

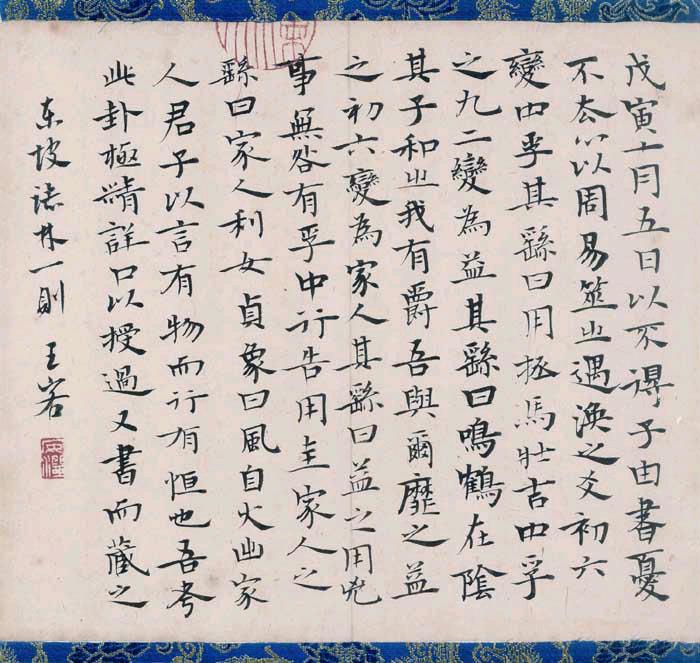

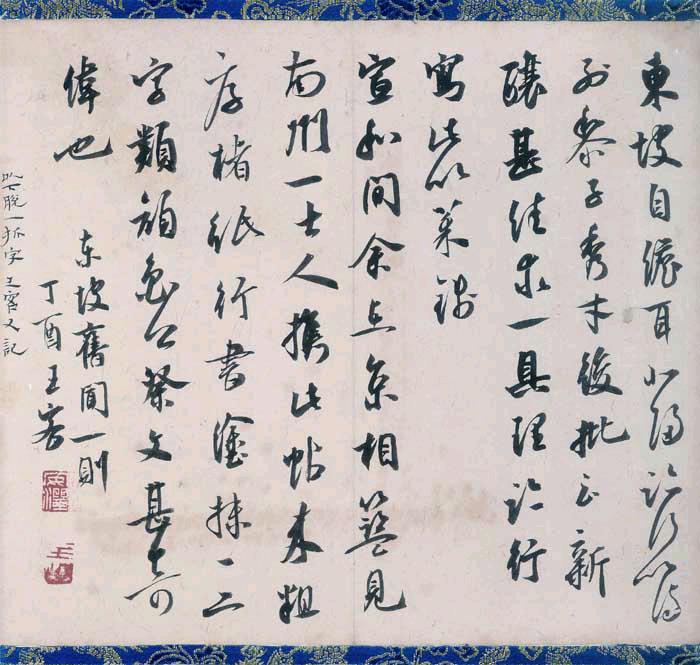

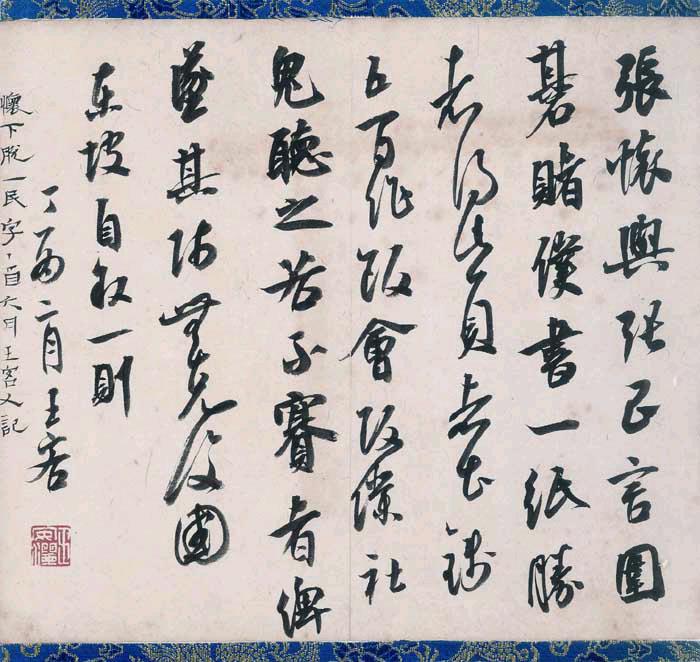

一、不明白每個時代筆法核心的相似性,過多強調時代風格,以某些作品的特殊風格支離了潛在的真正的道統衣缽的連貫性,以草書傳承尤為突出。如唐代張旭、顏真卿、懷素、柳公權的草書作品是對二王極好的傳承,從存世刻帖作品觀察,這幾家的草書作品有著明顯的相似之處,體現了一個筆法系統的傳承有緒。而近百年間書法史的編撰往往只羅列類似《古詩四帖》、《自序帖》這樣的風格化的作品,刻意強調各家的差異,認知上頓生枝節,這種貼標簽式的歸類有極大的片面性。

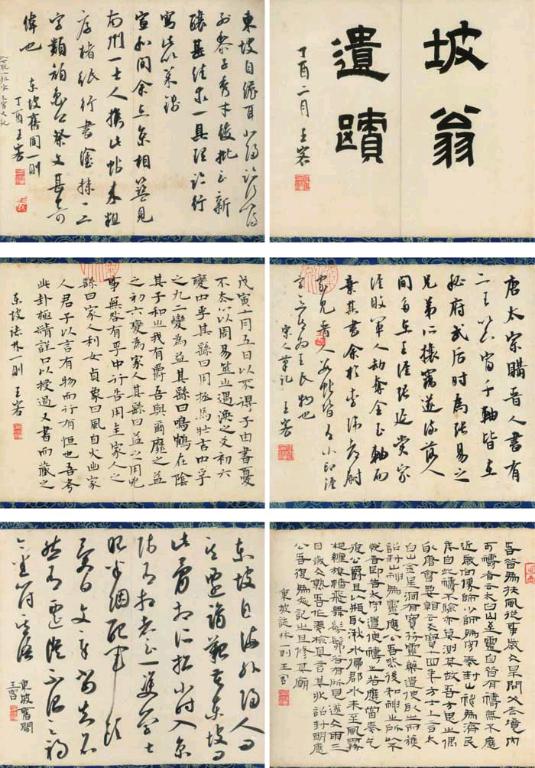

同樣,這種情況在宋代草書的描述中更為突出,使得有宋一代草書幾乎被黃庭堅完全覆蓋,不及其余,而事實遠非如此,當時遙接晉唐草書,刻意學古者大有人在,而且也達到相當高的藝術水準,也正是依賴他們,古法消息才得以綿延不絕。

二、分析一個時代時,過多強調書家個體的風格差異、對比,既看不到一個書家風格的多樣性,也看不到書家之間風格的共通性。比如唐代顏、歐的風格典型被極端對比放大,被當成是不可調和的兩個極端,而事實上在唐代整體書法中,這種外拓和內擫的筆勢經常會在一家或一件作品中同時展現。這點從日本遣唐使諸家的作品中清晰可見。

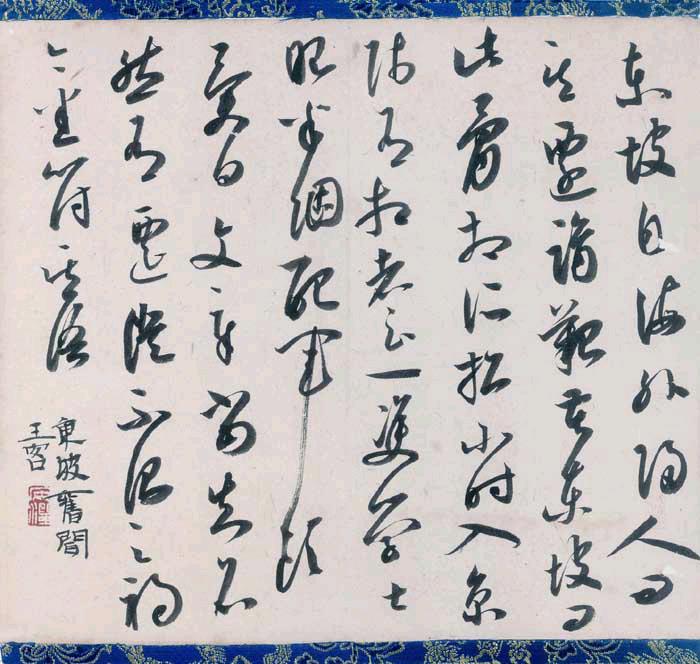

這種片段式、碎片化認知的局限,極大地阻礙了后人對于書法史的整體把握,也使后人在學習歷史經典時喪失了博采眾長、融會貫通的可能,失去了真正的沃土。越往后越陷入具體一家一帖的風格窠臼之中,舍本逐末,一葉蔽目而不及其余,更不能拔沉登高,窺見歷史真相。而書法史上的每次絕處重生都是以復古的姿態出現,于今,百年間的社會劇變、文化轉型造成古法微茫的困局同樣面臨山河重整的境遇。

碑派書法聲勢浩大的裹挾之下,傳統帖派書法在一個時期里幾乎失去了舞臺。

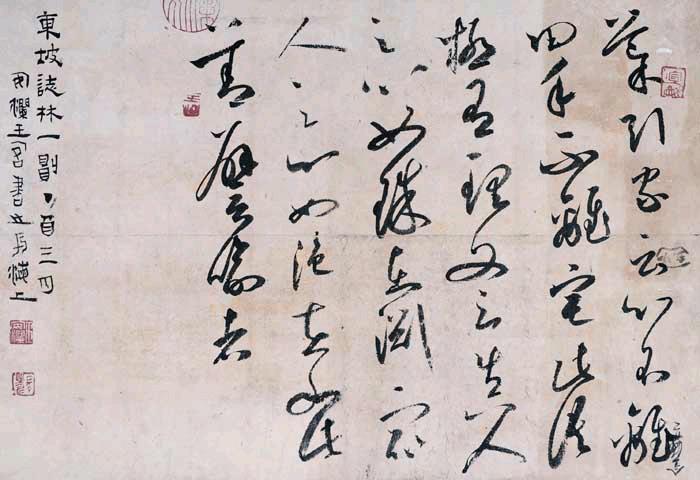

就全盤回望歷史的開闊視野而論,當今帖派書家有兩重責任:一是扭轉道統的頹勢,使人們看清回望歷史的必要;二是深入挖掘帖派書法歷史中極具生命力的基因,繼承和再造并舉,推陳出新,使得真正變化發展著的道統不墮于當世。

帖派書法中相對穩定的筆法核心,有如峻嚴的戒律,使得書家進入書法的方式不是一蹴而就的情感表達,趣味演繹,更像是一種體悟、質疑、過招、感應,以求表現廣闊的世界和認清深埋的歷史。

作為獨特的個體,我們既不會成為古人,也不會成為他人,書法中的風格嚴格來講只是人自身的投影,這里的前提是,作為擺渡的唯一舟筏—技法,已經被很好地掌握,真正能夠做到字如其人,直達心靈。所以,技法既是技法本身,也只是一個通道,但它是深入書法的不二法門。

我們今天刻意回望傳統,特別是對唐代書法的重視,就是試圖清理歷史的塵埃,疏通這條通道,登上可以到達彼岸的舟筏。

endprint

endprint