試論周王朝外服諸侯都邑營建制度*

侯衛東

(河南大學黃河文明傳承與現代文明建設河南省協同創新中心)

一、引言

《左傳·隱公元年》記載鄭國大夫祭仲向鄭莊公諫言:“都,城過百雉,國之害也。先王之制:大都,不過叁國之一;中,五之一;小,九之一。今京不度,非制也,君將不堪。”[1]當時的平王是周王室東遷之后的第一代周天子,祭仲所講“先王之制”顯然指西周就存在的都邑[2]營建制度,春秋早期鄭國所在的中原地區依然認同這個制度。祭仲追述的都邑營建制度,從鄭國都城到最小的城邑分為四個層級,可根據周代尺度[3]轉換成通行的表述方式:1)國都的標準是三百雉,相當于“方五里”即每邊城墻長2079米的方城,面積約432萬平方米;2)大都的標準是百雉,相當于“方三分之五里”即每邊城墻長693米的方城,面積約48萬平方米;3)中都的標準是六十雉,相當于“方一里”即每邊城墻長415.8米的方城,面積約17.2萬平方米;4)小都的標準是三十三雉,相當于“方九分之五里”即每邊城墻長231米的方城,面積約5.3萬平方米。鄭國境內發現多座春秋時期使用的城邑[4],祭仲所言都邑營建制度與考古發現的鄭國城邑之間的關系,對認識春秋時期鄭國實際運行的都邑營建制度具有重要意義。

劉源先生論證商周時期的政體為內外服制,外服諸侯體系為“侯、甸、男、衛、邦伯”,鄭國由內服畿內封君發展成外服諸侯,其地位相當于“男”、低于“侯”[5]。祭仲所言乃“先王之制”,鄭國的都邑營建制度對認識周王朝外服諸侯都邑營建制度具有普遍參考價值。因此,筆者以掌握的考古材料為基礎,結合文獻資料和歷史地理研究成果,以春秋時期鄭國的都邑營建制度為例,討論周王朝外服諸侯的都邑營建制度,對周王朝外服諸侯體系的都城營建規制進行初步探索。

二、春秋時期鄭國都邑營建制度

鄭國都城新鄭總體平面呈不規則的牛角形,規模龐大[6],城墻長度和城址總面積遠大于祭仲所說的鄭國國都的標準,或許這座牛角形城垣是指國都外圍的“郛”、當時的計算標準是指“郛”內鄭國公室直接控制的一定范圍,具體情況目前無法得知。從祭仲的語氣來看,他講的規制是包括鄭莊公在內的鄭國貴族的常識,國都新鄭的考古材料與這個規制的對應關系目前難以厘清,本文重點考察其它城邑與該規制之間的關系。

京城位于滎陽京襄城村一帶,平面近長方形,測量數據南北平均長1810、東西平均寬1499.5米,面積272萬平方米[7](圖一)。筆者根據衛星地圖測出的數據為南北長1820、東西寬1460米,與實測數據接近。以實測數據為準,京城平均邊長約1655米,約合3.98里、238.8雉,遠大于“大都”的規模,與祭仲所說京城超過標準、不符合制度相一致。京城最初營建的時候屬于鄭國公室,其規模應當符合制度,只是作為公子的封邑超過標準。

鄢城位于鄢陵前步村周圍,平面近長方形,北墻約998、南墻約800、東墻約1595、西墻約1595米,面積約140萬平方米[8]。鄢城的平均邊長1247米,約合3里、180雉,超過“大都”的規模。鄢曾為妘姓小國,作為小國國都的規模也應當符合制度。

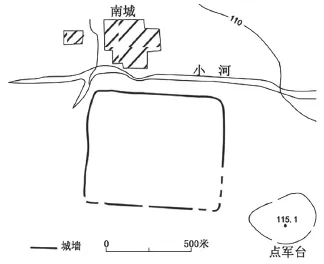

平陶城位于滎陽南城村南,平面呈橫長方形,東西約770、南長約675米,面積約52萬平方米[9](圖二)。平均邊長722.5米,約合1.74里、104雉,相當于“大都”的規模。

圖一 京城平面示意圖

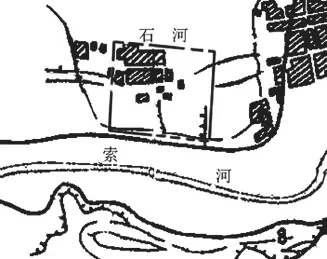

石河城位于鄭州古滎鎮之南的石河村,平面略呈橫長方形,方向北略偏東,南城墻、北城墻的復原長度約450米,東城墻、西城墻的復原長度約400米,城址的面積為18萬平方米左右[10](圖三)。平均邊長約425米,約合1里、60雉,相當于“中都”的規模。

春秋時期鄭國境內單純“小都”規模的城邑還沒有確認。滎陽娘娘寨內城平面為不規則方形,城墻南北長、東西長均約210米,城址面積約4.41萬平方米,內城壕較寬、圍起來的面積約14萬平方米;娘娘寨內城營建于兩周之際,此后的春秋時期營建了外城,從已探明的外城來看,其平面應為長方形或方形的方城,面積為50余萬平方米[11]。以娘娘寨內城城墻為標準,平均邊長約210米,約合0.5里、30雉,接近“小都”的規模。娘娘寨外城的規模與“大都”相當,或許由“小都”發展而來,也可能規劃時就按照“大都”的規模、先營建內城。無論如何,早于大城的娘娘寨內城接近“小都”的規模,說明春秋早期鄭國境內應當存在“小都”。

通過對春秋時期鄭國境內城邑規模的案例分析,國都新鄭與祭仲所講都邑制度之間的對應關系無法討論;京城的規模確實明顯超過“大都”的標準、與祭仲所言一致,鄢城的規模也超過了“大都”的標準,這兩座城邑最初都不是公子或大夫的封邑,最初營建時都符合其規制;平陶城的規模相當于“大都”的標準,說明該城是按“大都”的規制營建的;石河城的規模相當于“中都”的標準,說明該城是按“中都”的規制營建的;娘娘寨內城的規模相當于“小都”的標準,說明“小都”也應當存在。可見,考古發現的春秋時期鄭國城邑與祭仲所講都邑制度存在對應關系,春秋時期鄭國境內符合“先王之制”的“大都”、“中都”、“小都”是存在的。鄭國公室營建并直接控制的城邑規模超過“大都”,曾經為小國國都的城邑規模也超過“大都”,這些城邑最初營建時也符合自身的規制。春秋時期鄭國控制的多座城邑屬于此前的小國國都,小國國都與鄭國本身的都邑營建制度是不同的系統,鄭國所滅的小國國都雜處于鄭國所有城邑之間,保持了其原有的規模、并非不符合制度。

圖二 平陶城平面示意圖

圖三 石河城平面示意圖

三、周王朝外服諸侯體系的都城營建規制

周王朝外服諸侯體系“侯、甸、男、衛、邦伯”中地位最高的“侯”的國都,平面布局比較清楚的是魯國國都曲阜[12],現存城墻至少在西周晚期進行過修筑,平面近橫長方形,北城墻長約3560、東城墻長約2531、南城墻長約3250、西城墻長約2430米,平均每面城墻約合7.1里、426雉。魯國可以代表外服諸侯體系內地位最高者,其國都基本上是按“方七里”的規制營建的。外服諸侯體系中“甸”的情況不太清楚,《左傳·桓公二年》提到“今晉,甸侯也”[13],難以據此確認晉國是外服諸侯體系中的“甸”。《左傳·昭公十三年》記載子產的話:“鄭伯,男也。而使從公侯之貢,懼弗給也”[14],鄭國的南鄰許國國君在《春秋·僖公五年》稱為“許男”[15],鄭國國都新鄭與“方五里”之間的關系目前難以考究,可以參考許國國都的規模。許昌縣張潘鄉古城村東南一里左右的漢魏許都故城內有西周春秋文化層、出土有同時期的玉器和青銅器,應當曾是春秋早期許國國都,現存外城周長約7.5公里,平均每邊城墻長約1875米、合4.5里、270雉,春秋早期許國都城的規模如果與之接近的話,接近“方五里”。上文提到的鄢城曾為鄢國國都,規格相當于“方三里”,可能屬于外服諸侯體系中地位低的“衛”或“邦伯”。如此,則西周以來直至春秋時期外服諸侯體系的國都存在“方七里”、“方五里”、“方三里”的三等規格,以“二里”為等差從高向低遞減,分別對應的諸侯國身份是“侯”、“男”(可能包括“甸”)、“衛”(可能包括“邦伯”)。周王朝外服諸侯體系國都嚴格的規制應當是“侯”國都“方七里”、“男”國都“方五里”、“衛”國都“方三里”,在實際運作的過程中因地制宜、有一定偏差。春秋晚期大國爭霸戰爭愈演愈烈,國都的軍事功能大大加強,主要是加強防御工事,諸侯國都城的規模并沒有刻意擴大,直到后來戰國時期大規模的兼并戰爭才徹底打破了周王朝外服諸侯國都城的營建規制。

四、結語

春秋時期鄭國國都之外的城邑存在祭仲所說的“大都”、“中都”、“小都”等三種規制;超過“大都”規格的城邑最初并不是作為大夫或公子封邑營建的,也符合其本身的規制,當這些城邑作為封邑賜給大夫或公子時就不符合制度了。春秋時期鄭國都邑的營建制度反映的是理想的周王朝外服諸侯的普遍制度,具有代表性意義,由于一國之內城邑的營建年代、建城基礎、使用背景的差別,實際運作的過程中會因地制宜、有所變通。通過對周王朝外服諸侯體系“侯”、“男”、“衛”等由高到低三種規格的諸侯國都規模的比較,發現分別為“方七里”、“方五里”、“方三里”,呈現以“二里”為等差的規制。周王朝外服諸侯國都城規格的等差關系反映的制度,也應當是周王朝普遍的制度,由于各國都城的營建年代、建城基礎、使用背景各不相同,實際運作過程中也會有所差別。

[1]楊伯峻.春秋左傳注(一)[M].北京:中華書局,2009:11,12.

[2]本文的“都邑”泛指“國都”、“大都”、“中都”、“小都”等各層級城邑,并非專指“都城”。

[3]周代尺度:1雉=3丈=30尺;1里=1800尺=415.8米。

[4]a.滎陽文物志編纂委員會.滎陽文物志[M].鄭州:中州古籍出版社,2011:60-65. b.劉東亞.河南鄢陵縣古城址的調查[J].考古,1963(4):225-226.

[5]劉源.“五等爵”制與殷周貴族政治體系[J].歷史研究,2014(1):62-78.

[6]馬俊才.鄭、韓兩都平面布局初論[J].中國歷史地理論叢,1999(2):117-122.

[7]同[4]a:62-63.

[8]劉東亞.河南鄢陵縣古城址的調查[J].考古,1963(4):225-226.

[9]a.鄭州市文物考古研究院,北京大學考古文博學院.河南省鄭州市索、須、枯河流域考古調查報告[C]//古代文明(10卷).北京:文物出版社,2016.b.滎陽文物志編纂委員會.滎陽文物志[M].鄭州:中州古籍出版社,2011:63-64.

[10]同[9]a.

[11]同[4]a:60-61.

[12]山東省文物考古研究所等.曲阜魯國故城[M].濟南:齊魯書社,1982.

[13]同[1]:95.

[14]同[1]:1358.

[15]同[1]:300.