何紹基中舉:有驚有喜

楊錫貴

何紹基中舉:有驚有喜

楊錫貴

清道光十五年(1835)初秋,一位年近37歲的中年男子,從京城出發(fā)南下,渡黃河,過長江,蹈洞庭風濤之險,歷時近一個半月,行程3000多里,趕赴長沙,參加湖南省于是年夏末舉行的乙未科鄉(xiāng)試。

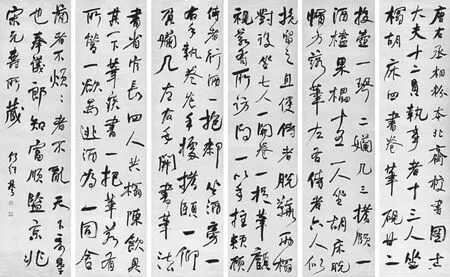

這位行色匆匆的中年男子,就是近代史上大名鼎鼎的何紹基(1799-1873,字子貞,號東洲山人,今湖南道縣人。清末著名書法家,被譽為“有清二百余年第一人”。曾任四川學政,主持山東濼源書院、長沙城南書院)。如果用今天的話來說,他還是一位名符其實的官二代,其父何凌漢曾任清廷工、吏、戶三部尚書等朝廷要職。

何紹基通經(jīng)史,工詩文,精小學金石碑版,書法融漢魏而自成一家,尤長草書,一生名滿天下,但在清代省一級科舉考試中,卻多次黯然神傷,在京城3次應(yīng)試、回湘5次應(yīng)試,均名落孫山,這次返湘是他第9次參加鄉(xiāng)試(當時的考生既可在順天考試,也可回原籍考試)。

也許是因久經(jīng)試場,又或是因胸有成竹,此次千里迢迢返湘,何紹基在其留下的日記中不見有溫習詩書的任何記錄,每到一地,或是拜會過去相識的老朋友,或是向朋友借觀所酷愛的名家金石碑版、書法作品,或是參觀所到之處的名勝古跡,顯得格外輕松,毫無某些考生考前的焦慮之感與緊張之狀。

何紹基書法

鄉(xiāng)試是清代省一級考試,一般在金秋八月舉行,故又稱“秋闈”。湖南直到清雍正元年(1723)才有詔諭與湖北分開考試,設(shè)貢院(即鄉(xiāng)試考場)于長沙(在今老省農(nóng)業(yè)廳大院所在地)。鄉(xiāng)試考試共分3場,每場考3天,每場正場前一日入場,后一日出場。

根據(jù)乾隆五十二年(1787)后的規(guī)定,第一場考《四書》文3篇,五言八韻詩一首。何紹基于這場正場考試那天的天亮時拿到考題,中午即做完三文一詩,僅僅用了半天時間,黃昏時將答案謄寫完畢。第二場考經(jīng)文5篇,何紹基上燈時分做完考卷,比上場考試稍微多花了一些時間。第三場考策問5道,何紹基于這天拿到考題后,在燈初時分做完。

在長沙民間,有“三天一個秋風抱”或“七十二只風抱打過秋”之說。湖南此次乙未科鄉(xiāng)試正值夏末,9天時間里連下了6天雨。何紹基第一天進考場時,就正好碰上了一場大暴雨,被淋得一身透濕,幸得有友人陳福茲(時為長沙縣知縣)派人接入,“得少方便耳”,否則恐怕要穿著濕衣服進行3天考試了;第二場考試的正場考試那天,下了整整一天的大雨;第三場進場考試時,天氣開始放晴,迎來云開日出,在次日的晴朗天氣中,何紹基也心情愉快地完成了最后一份答卷。

9天3場考試期間,每次正場考試結(jié)束時,陳福茲都會派人給何紹基送來“灰菜”“沙水”。灰菜據(jù)說有防治風熱感冒、痢疾、腹瀉、齲齒痛等功效。沙水即白沙井的水,是當時比較優(yōu)質(zhì)的飲用水,估計是考場所供之水水質(zhì)太差。這兩樣食物可減少秋季常見病的發(fā)生。

如同今天的高考一樣,鄉(xiāng)試結(jié)果必須在閱卷大人看完試卷后才會公布,這段時間便稱之為候榜。候榜期間,剛從闈場出來的何紹基隨即被湖南巡撫吳榮光請進湖南巡撫署,在那里待了整整7天,“為看金石字畫約四百余件。其碑帖類,蘭亭自枕秘本外,尚有八十余種,大約人間本亦具在是矣”。吳榮光特嗜古籍、金石收藏,而何紹基亦有同樣的嗜好并精于鑒賞。吳巡撫遂苦留其在署候榜,無奈何紹基有意赴南岳一游,吳巡撫也就不好再勉強他了。

游南岳期間,何紹基住在衡山縣署,雖說是旅游,但心里總免不了對考試結(jié)果的小小牽掛。在正式放榜的前一日,何紹基在縣署曾見到一份《題名錄》,其中并無其名,“殊不悶悶”。備受打擊的何紹基,第二天起床后仍“不甚爽快”。直到“辰巳之交,稚泉(時為衡山縣知縣)攜一《題名錄》來,余名在弟(第)一”,才知昨晚所看到的《題名錄》原是一個烏龍。

士子通過鄉(xiāng)試后,即取得舉人資格,這是一種永久性功名,可按科無限期參加禮部會試;何紹基此次還一舉奪得此次鄉(xiāng)試第一名(解元),也算替中過殿試一甲第三名(探花)的父親何凌漢爭了光。想不心情大好都不行的何紹基,午飯后即起程回長沙,雇轎陸行至湘潭后,棄轎登舟,沿湘江而下,晝夜兼程,到達省城。何紹基這一路上的心情,可以“漫卷詩書喜欲狂”來形容。

何紹基之所以如此火急火燎地趕回省城,是因為科舉制度中還有一套必須完成的規(guī)定動作——回到省城的第二天一大早,何紹基拜過房師(分房閱卷的房官尊稱)楊蘊生后,即前往湖南巡撫署謁見是科正考官翰林院編修吳鐘駿、副考官刑部侍郎王庭蘭,湖南巡撫吳榮光等。

約午初,參加了在巡撫署內(nèi)招待新科舉人的鹿鳴宴,共12位同年(同科舉人)出席,行“三拜三揖者五次,先謝恩九叩首”。至此,才全部走完科舉鄉(xiāng)試流程。此后,就是同年之間的相互見面或聚會。

本科鄉(xiāng)試,北闈(即順天鄉(xiāng)試)也傳來好消息,湖南熊雨臚得南元(順天鄉(xiāng)試,第一名解元例屬直隸省,第二名則必屬南方人,故稱南元)。何、熊二人均系辛卯年湖南優(yōu)貢,又同在乙未年分別奪得解元和南元,成為湖南科舉史上的一段佳話。

從前面提到的日記中,我們還得知,何紹基此行的另一大收獲是第一次納了一位妾,這位愛妾名叫王瓊簫,何紹基在其長沙所作《雜書絕句》九首中,有“買得雛姬當菊花”之句。

后來,其《歸湘日記》被他的一位名叫松禪的朋友“以數(shù)十錢”購得,這位朋友在日記末尾處附言稱:“蝯叟知之,索觀甚急,后仍還余。余謂叟‘王氏瓊簫同行’一語何遽涂去耶?叟亦大笑。”

原來,當何紹基(晚號蝯叟)得知自己的這本日記落入友人之手時,急忙索回,將愛妾同行之語涂抹去后,才交還友人。友人詢問原因,何紹基卻大笑不已。

既得解元又得美人的何紹基,于九月廿八日起程北上返京,王氏瓊簫同行北上。何紹基就這樣帶著滿滿的收獲,結(jié)束了他回湘參加“高考”的行程。

(責任編輯:亞聞)

(郵箱:2003xyw@163.com)