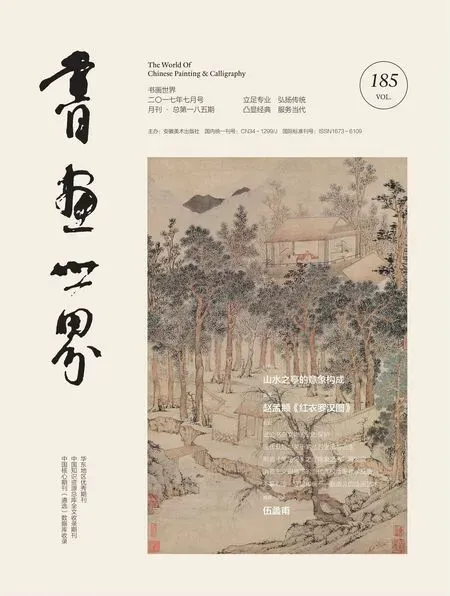

張發祥:書法創作應遵循傳統法則

文_彭嬌妍

張發祥:書法創作應遵循傳統法則

文_彭嬌妍

張發祥Zhang Faxiang

齋號聚賢居,1959年3月出生于江蘇南京浦口。國家一級美術師、中國書法家協會會員、西泠印社社員、南京市浦口區書協副主席、中國典藏雜志社總編輯。被評為中國當代最具學術價值與市場潛力的書法家。書法作品多次入選中國書法家協會及西泠印社舉辦的展覽并獲獎,多次參加全國書畫名家作品邀請展,多幅作品被國內外博物館、文化機構及藏家收藏,學術理論文章見于各專業報刊。出版有《“草圣鄉風”五人書法作品精選》《蘇軾書法研究》《鄧石如書法風格探析》《張發祥書法作品選》《中國書法百家·張發祥卷》《中國當代書畫名家精品集·張發祥卷》。書法作品相繼發表于《羲之書畫報》《書法報》《中國書法報》《青少年書法報》《中華藝術家》《人民畫報》《藝術中國》《中華書畫家》等。

張發祥主攻行草,兼習魏碑。他的行書取法“二王”《十七帖》《蘭亭序》,并取魏碑《張猛龍碑》《元萇墓志》工穩俊秀、遒麗華美的姿態,以及唐楷《黃庭經》秀美開朗的筆意。多角度的融合,使得他在碑帖合一的道路上兼收并蓄,不斷前進。

書法創作水平的高低與作品的風格,是書家的文化素養與書法實踐相互作用的結果。一幅好的書法作品,表現的不只是作者的書法技巧,更表達著本人的思想情感。因而要有對作品本身技法、墨法、章法等的駕馭能力,以及良好的字外功夫。張發祥認為,在書法創作中,應當遵循傳統法則,多向古人索取,并實現創新。除了書寫技巧,書家更應了解不同字體之間的演變過程、相關的美學與哲學,以及書法藝術“技”與“道”的辯證關系。為提高書法審美,張發祥仔細研讀相關典籍、文章,力求使自己筆下的作品表現出更多的書法文化之美。

多年的積累與探索,讓張發祥對書法精神的感悟甚多。“書法是宣紙上的舞蹈,文字大家庭的和諧融合,是美學與哲學的藝術再現。”張發祥在研習書法的數十年里,始終恪守這一法則,且從為人、處世、治學等方面加強自己的修為,使筆下的線條更具思想性和哲理性。

為推動書法的普及與發展,張發祥舉辦“雨山問道” 書法作品聯展、“草圣鄉風”五人書法作品精選展,還多次參加書畫作品慈善公益義拍。對于未來的創作,他希望自己能汲取古人所長,融會貫通,做書法領域的探索者。

約稿、責編:史春霖、徐琳祺

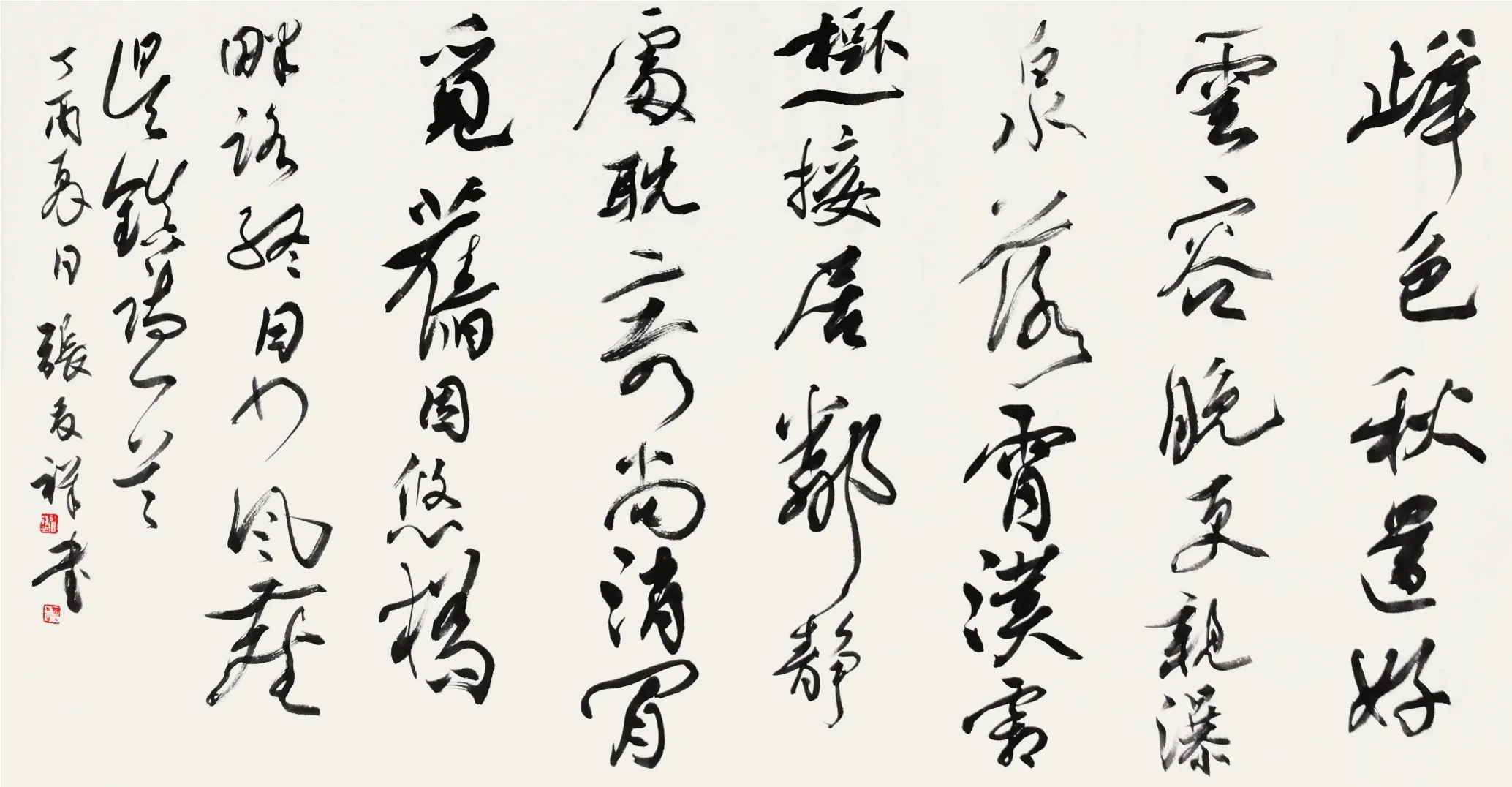

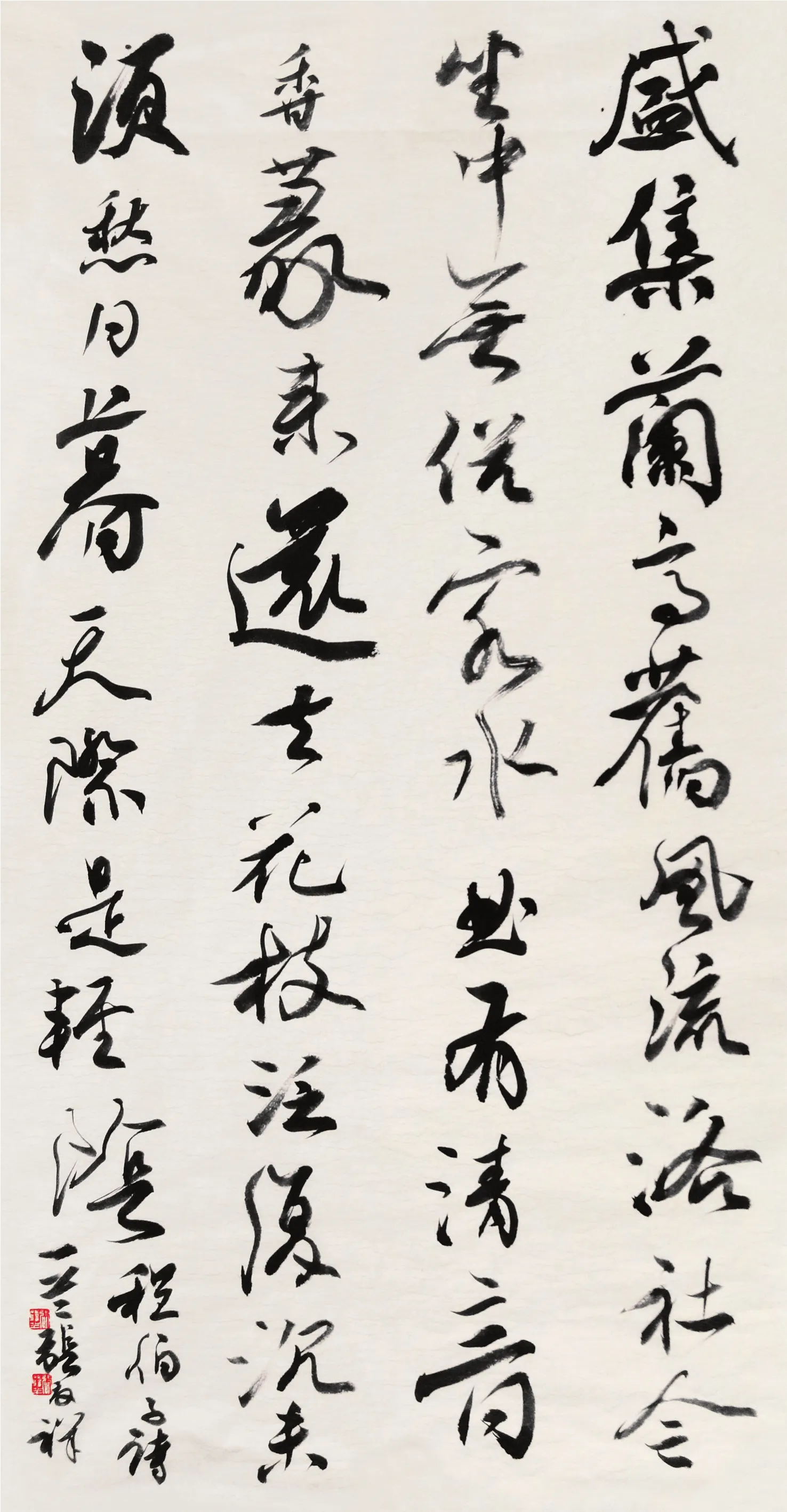

1.張發祥 吳鎮詩一首69cm×138cm2017

2.張發祥 徐璣詩一首69cm×138cm2017

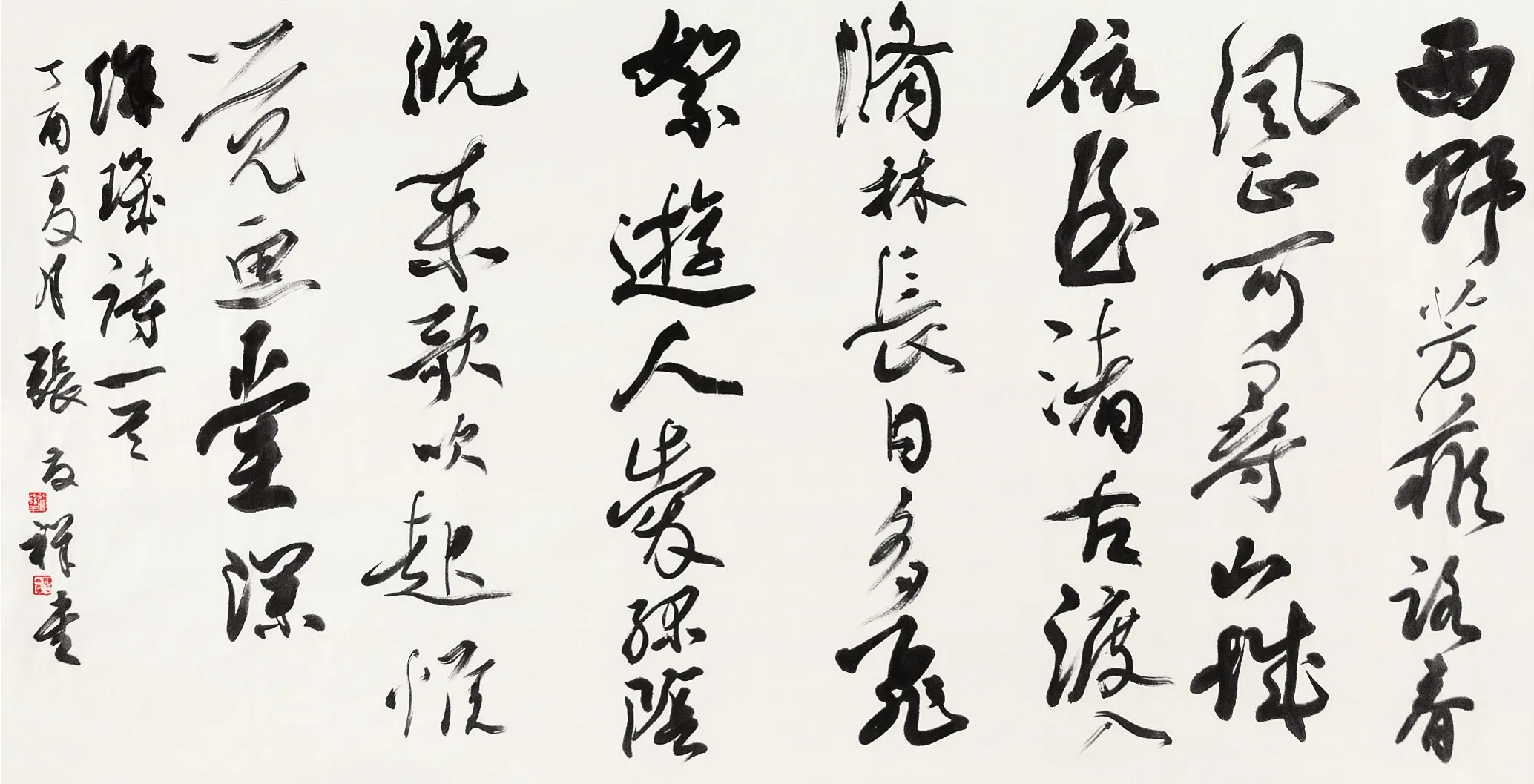

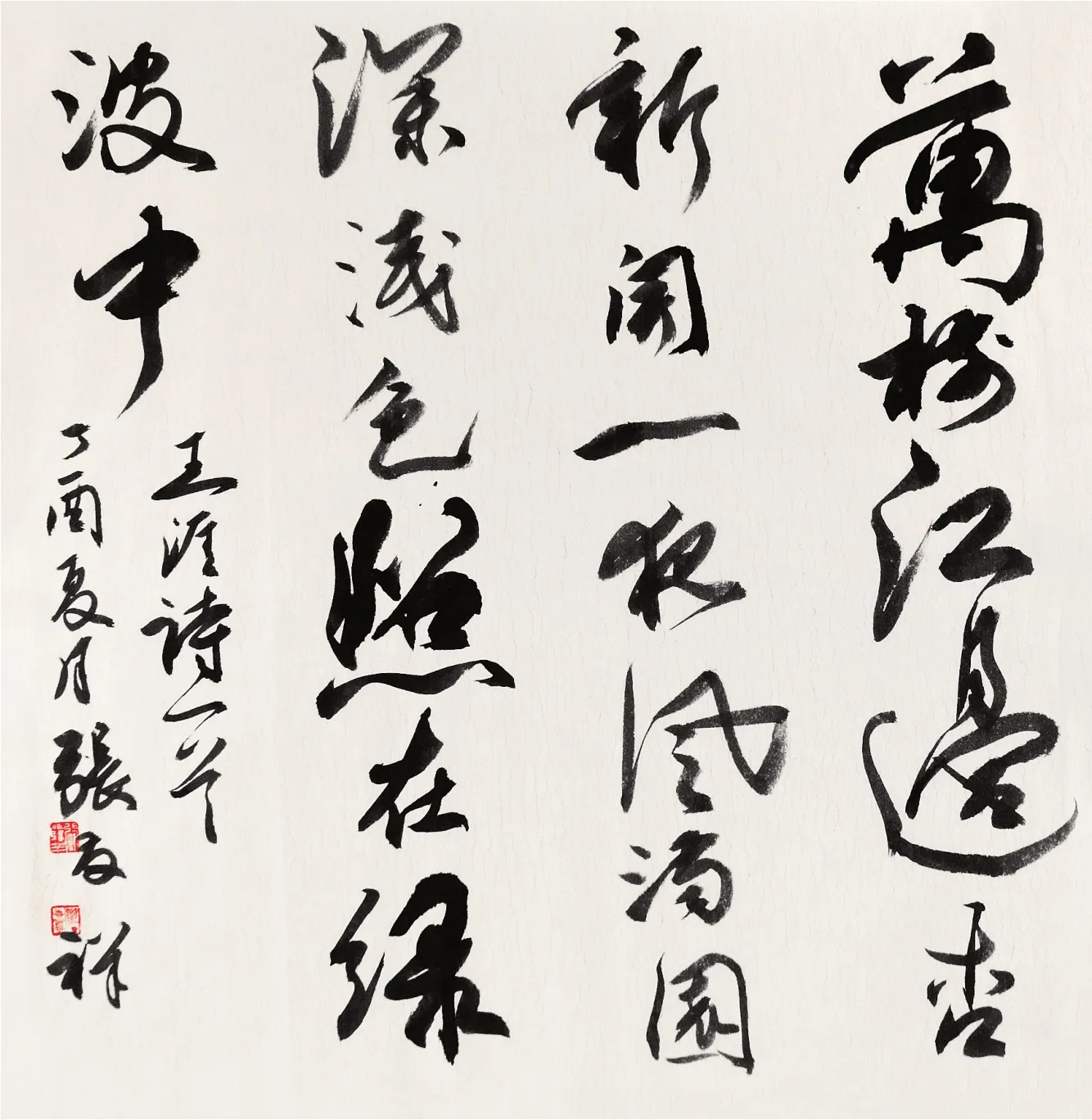

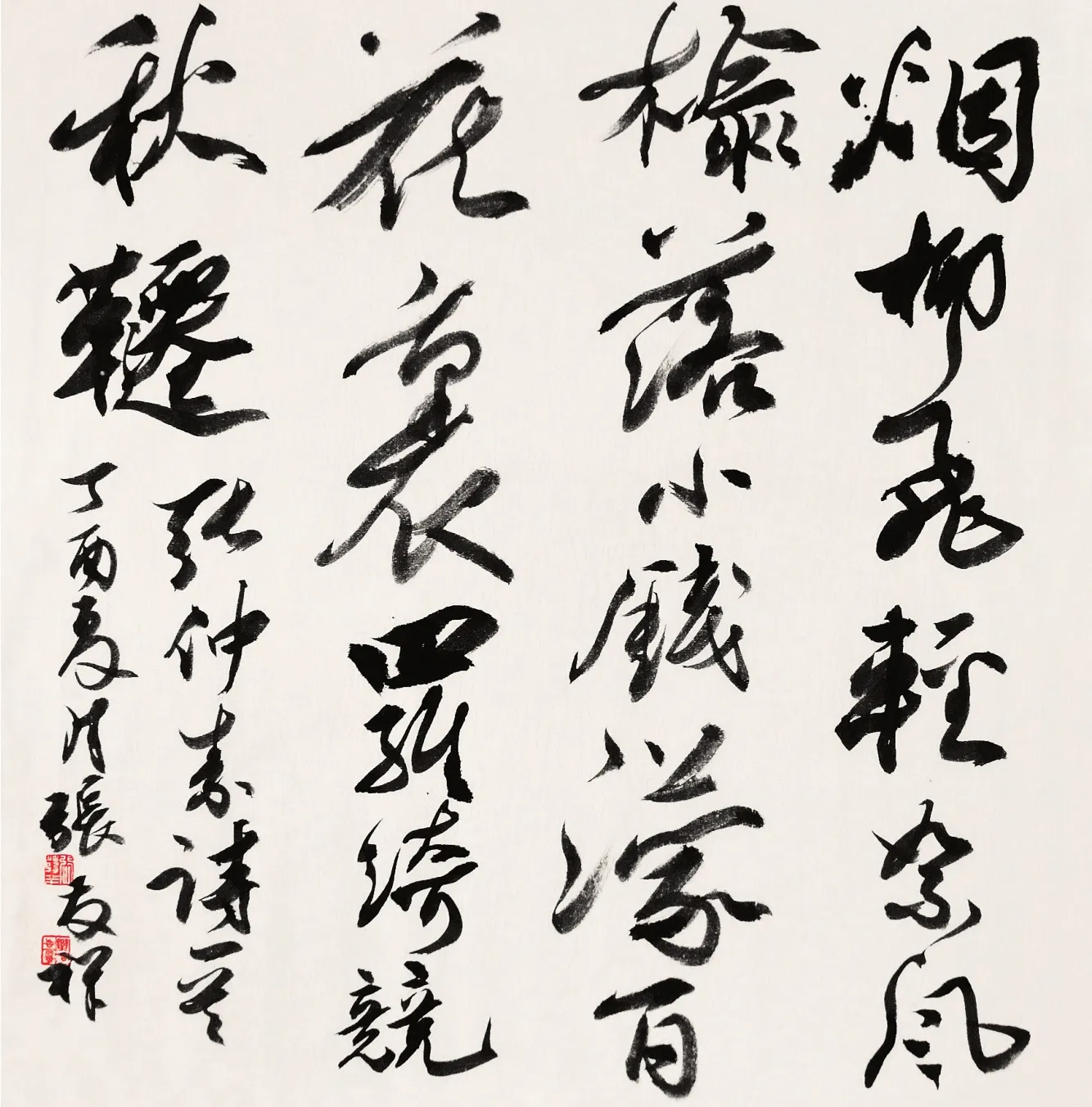

3.張發祥 王涯詩一首68cm×68cm2017

4.張發祥 張仲素詩一首68cm×68cm2017

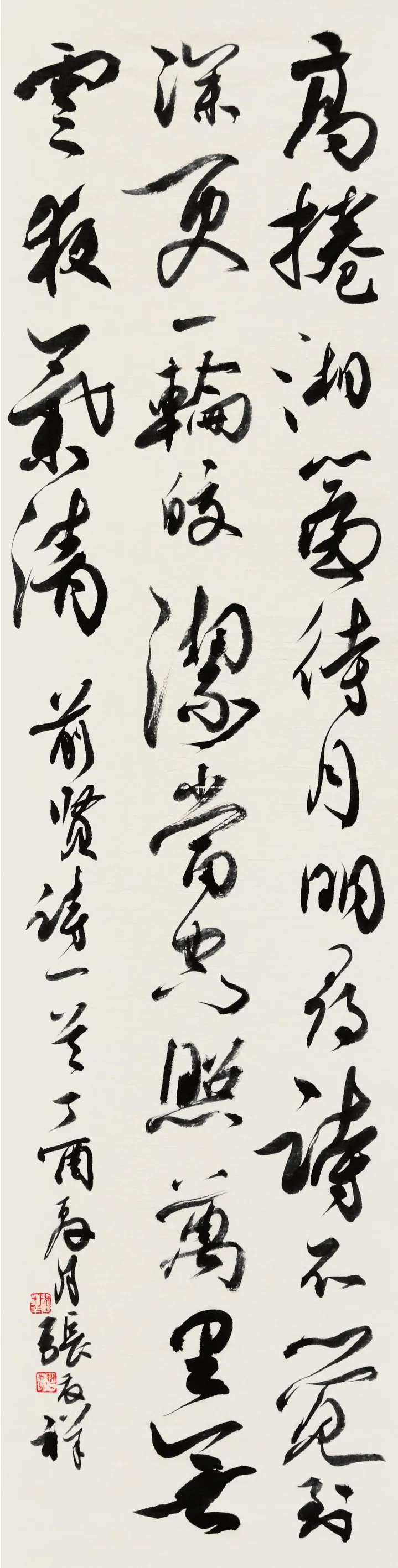

5.張發祥 高攀龍詩一首68cm×136cm2017

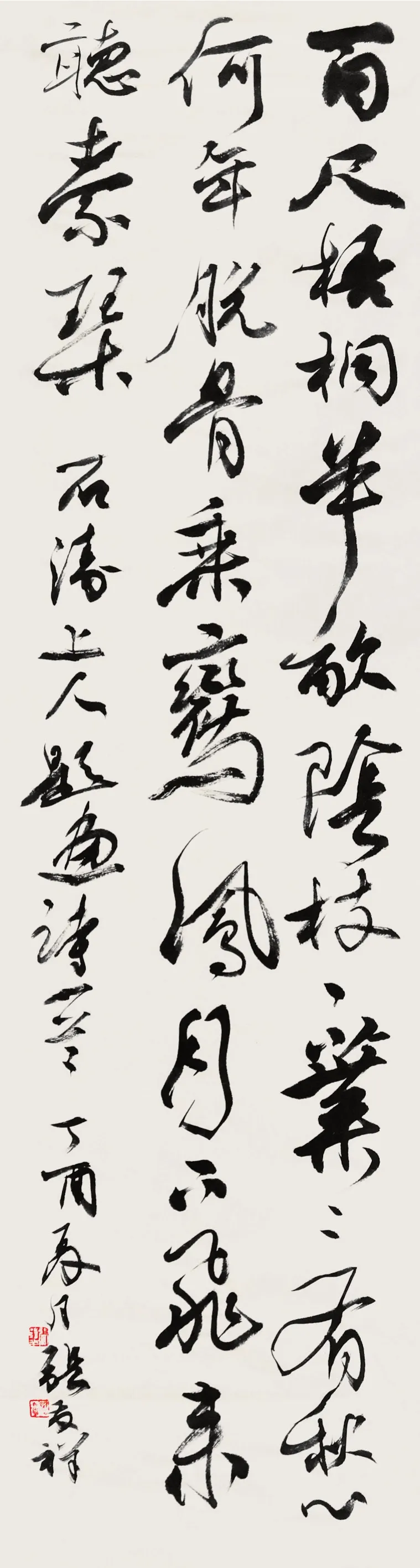

6.張發祥 程伯子詩一首136cm×68cm2017

7.張發祥 石濤上人題畫詩一首138cm×34cm2017

8.張發祥 前賢詩一首138cm×34cm2017