農村居民健康與人口經濟貧困問題研究

——以四川省汶川縣為例

候 藺

(西南財經大學中國西部經濟研究中心,成都 溫江 611130)

農村居民健康與人口經濟貧困問題研究

——以四川省汶川縣為例

候 藺

(西南財經大學中國西部經濟研究中心,成都 溫江 611130)

人口的健康狀況低下和其經濟貧困存在相互制約影響的關系。2011~2013年,在新的扶貧標準下,我國農村貧困人口減少了3989萬人,貧困發生率也大幅下降。但是,因經濟貧困導致的農村居民健康狀況低下,或因健康狀況低下引發的經濟收益短缺,還普遍存在于廣大農村居民的生產、生活中。因此,本文以四川省汶川縣為例,試圖研究分析農村居民健康狀況和人口經濟貧困的關系,為農村扶貧減貧的政策提供相關理論依據。

農村居民健康;人口經濟貧困;貧困發生率

1 引言

人口的健康狀況是衡量人力資本的重要指標,是未來人口發展的核心資源。有學者研究表明[1],人口健康對經濟增長的貢獻率大于教育對經濟增長的貢獻率。健康狀況本身就是一種無形的“財富”,其良性發展意味著財富值的不斷增加,從而促進經濟的增長。然而,貧困與健康狀況低下總有著千絲萬縷的關系,貧困常常是誘發疾病的重要原因,而疾病也常常導致人口貧困或迅速使人們返回到貧困的狀態。

人口的健康狀況尤其對農村家庭的勞動生產起著決定性的作用[2]。然而,我國農村地區的醫療衛生保障事業發展滯后,健康保障力度偏低。據統計,在新世紀初期,我國缺乏有效醫療保障的農村居民比例高達87.4%,其患病未就診的比例達72%,應住院而未住院的比例則為89%[3]。由此可見,我國絕大多數農村居民長期以來并未享有必要的醫療保健服務,是其身體健康狀況低下的重要影響因素,這一結果又直接導致其家庭經濟收益局限。

總之,由于歷史和現實的原因,目前我國農村貧困人口“因貧致病”“貧病交織”“因病返貧”的情況普遍存在,影響著農村居民生活質量的提升,也制約著我國扶貧減貧工作的順利進行。本文以四川省汶川縣為例,根據研究主題的需要對汶川縣的3個村鎮進行問卷調查和訪談,并取得相關數據,隨機發放問卷120份,有效問卷103份,以期分析該地區農村居民健康狀況和人口經濟貧困的關系,為農村扶貧減貧的政策選擇提供理論依據。

2 汶川縣農村居民健康狀況和經濟收入水平情況

2.1 汶川縣農村居民的健康狀況

首先,汶川縣各類氣象災害、地質災害頻率高、強度大、危害深,嚴重威脅著廣大居民、尤其是傍山而居的農村居民的生命安全和健康狀況。據有關部門統計,地震傷后的致殘率大約在20%左右[4]。在本次調查中,43.4%的農村居民曾因災受傷醫治,9.6%的人口因災終生殘疾。另外,由于汶川縣地勢、氣候特征所限,農民的農業耕作難度較大,多方面考驗著農民的生產技能和身體素質。常年如此高難度、高強度的農業耕種,也在一定程度上影響著農民的健康狀況。再有,不配套的公共衛生醫療服務也制約著農民的就醫保健訴求。在調查中,“患病自行處理”的人口達21%,因“看病不方便”而選擇不就醫的人口比例有5.3%,這勢必無法改善患病者的健康狀況,反而會造成其健康水平低下。由此可見,汶川縣的自然、社會條件不利于汶川縣農村居民健康存量的儲備,其相關指標評估如下。

2.1.1 死亡率 根據2013年《阿壩州統計年鑒》數據顯示,汶川縣的總體死亡率(3.75‰)已經達到一個比較低的水平。死亡率的變動趨勢呈大幅度下降,說明了該地區社會經濟水平的提升,以及醫療衛生條件的改善。但是,汶川縣的死亡率同鄰近的松潘縣(2.36‰)、馬爾康縣(2.75‰)、紅原縣(1.64‰)的死亡率相比還是偏高,也高于阿壩藏族羌族自治州死亡率的平均水平(3.47‰)。

2.1.2 嬰兒死亡率 嬰兒死亡率不同于總體死亡率,其具有特殊的人口學意義。嬰兒死亡率的起伏變動,不僅影響著總體死亡率的變動,還影響著零歲組平均預期壽命的變動。2009年汶川縣嬰兒死亡率為18.2‰,高出同期全國平均嬰兒死亡率4.4個千分點。值得注意的是,2005~2007年,汶川嬰兒死亡率水平略有起伏,但均低于2009年的水平,說明了汶川縣的醫療衛生條件還有待改善,降低其總死亡率水平、提升平均預期壽命仍有較大潛力。

2.1.3 疾病發生率 疾病發生率能夠直觀說明人口的健康狀況,其水平的高低關乎于人們身體機能和地區衛生醫療條件的優劣,其中傳染性疾病的傳播性更能準確地說明這一問題。2009年,汶川縣乙、丙類傳染病的報告發病率為411.02/10萬,遠遠高于同期陜西省(46.52/10萬)、重慶市(28.44/10萬)的乙、丙類傳染病的報告發病率水平。這表明汶川縣人口身體素質較弱,醫療衛生條件落后,人口健康狀況偏低。

2.1.4 殘疾人口發生率 殘疾人口發生率水平直接表明地區人口健康狀況的高低。汶川縣的殘疾人口發生率與其頻繁的自然災害有著密切的關系。經調查數據測算估計,汶川縣的殘疾人口發生率大約為10.8%,高于全國平均水平(6.3%)4.5個百分點。由于殘疾的生理影響和對生活生產的制約,汶川縣絕大多數殘疾人都是貧困人口,需要幫助和扶持。

2.1.5 自評健康狀況 在調查訪談中,結合汶川縣農村居民的勞動生產情況,將健康狀況自評分級,認為自己身體狀況非常差的占3%;認為自己身體狀況比較差的占25%;認為自己身體狀況一般的占31%;認為自己身體狀況良好的占30%,認為自己身體狀況非常好的占11%。

綜上分析,如果將人口的健康狀況作為一種資源,那么汶川縣人口健康資源的存量相對匱乏。從長遠來看,人口健康狀況低下會直接影響到個人、家庭的收入水平收益和地區社會、經濟的發展。

2.2 汶川縣農村居民的經濟收入水平

隨著我國經濟的快速增長和政府有針對性的扶貧政策的實施,我國農村貧困人口規模大幅度減少,農村的貧困發生率從2010年的17.2%下降到2012年的10.2%[5];2002~2012年間,四川省農村貧困人口由1041萬人減少到340萬人,貧困發生率也下降至5.48%[6];而汶川縣的情況是,按照最新的貧困標準,截止2012年底[7],全縣貧困人口數量達17785人,貧困發生率為17.6%,遠高于全國、全省平均水平,其中農村居民最低生活保障人數達9020人,占農村總人口的14.6%。由于我國的貧困線標準主要是以經濟收入劃分,因此上述數據在某種程度上能夠說明汶川縣農村居民的經濟收入水平較低。

根據2013年《阿壩統計年鑒》記載,汶川農村居民家庭人均收入高于四川省平均水平,也高于阿壩州平均水平。但是,汶川人均生活消費支出較高,這說明汶川縣農村居民家庭人均收支結余較少。從恩格爾系數來看,2012年,全國農村居民平均恩格爾系數為39.3%,四川省農村居民平均恩格爾系數為46.8%,而汶川縣農村居民的恩格爾系數為54.9%,其生活狀態處于溫飽水平。

從本次調查的結果來看,被調查者年收入在貧困線以下的人口占20.6%;被調查者的家庭儲蓄情況“無存款”的人口占69.4%;從被調查者收入來源看,務農的人口比例是36%,其中有相對固定收入的人口占56.3%;外出務工的人口比例是47%,其中有相對穩定收入的人口占28.2%;無工作無勞動收入的人口占17%,其中因健康狀況低下無法生產的占17.6%。在訪談中,自認為貧困的人口占73.6%,其中因病致貧的人口達44.4%。

由此可見,汶川縣農村居民的健康狀況和人口經濟現狀令人堪憂。鑒于此,通過實證分析來考察檢驗汶川縣農村居民健康狀況和人口經濟貧困的關系,為尋求汶川農村貧困人口產生和存在的主要因素。

3 汶川縣農村居民健康狀況與人口經濟貧困的關系

3.1 建立Logistic回歸模型對健康與貧困發生率的相關關系進行解釋

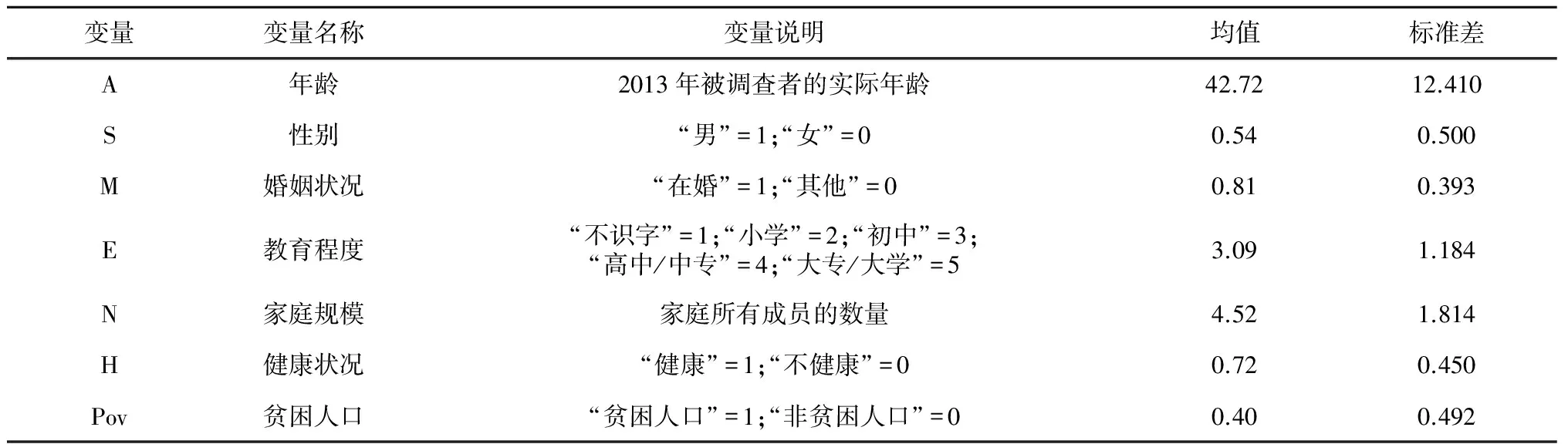

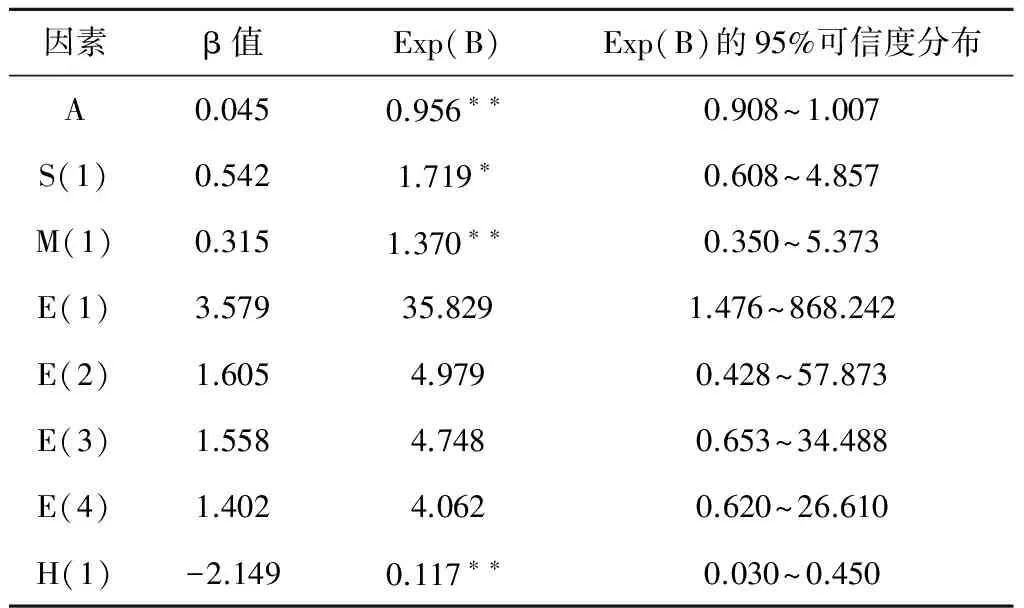

3.1.1 變量描述 在模型中,本文選取了汶川農村居民的年齡、性別、婚姻狀況、受教育程度、家庭規模、健康狀況作為主要的指標。首先,引入“是否為貧困人口”的虛擬變量“Pov”,對貧困人口賦值為1,非貧困人口賦值為0。其中以2011年我國公布的農民年人均純收入2300元作為標準,定義年均純收入低于2300元的農村居民為貧困人口。其次,采用被調查者自評健康的指標作為健康狀況變量(H),其中“非常好”“良好”和“一般”視為“健康”,賦值為1;“比較差”“非常差”視為“不健康”,賦值為0,并對“教育程度”(E)“年均純收入”(I)這兩個變量進行分類,下面就將各個相關自變量做如下說明。3.1.2 模型建立 以自評健康為解釋變量檢驗汶川縣貧困人口發生概率的Logistic回歸模型分析如表2所示。

表1 自變量分布說明

表2 自評健康為解釋變量的Logistic回歸分析

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001

根據Logistic回歸模型的輸出結果可以看出,汶川縣農村居民的健康狀況與貧困發生概率呈現顯著相關關系。由表2所示,自評健康狀態為“健康”的農村居民貧困發生的概率是自評健康狀況為“不健康”的農村居民的0.117倍,充分說明了貧困發生的概率與農民健康狀況相關,印證了前文所提到的人口的健康狀況直接影響到人們的勞動生產效率和質量,進而影響到個人經濟收益,最終導致貧困的發生。

3.2 結論

從模型運行結果可得到以下結論:第一,汶川縣被調查者的年齡與貧困發生呈正向相關關系,這是因為年齡越大的居民身體狀況越低下,發生貧困的概率就越高。第二,男性農村居民相比于女性農村居民更容易發生貧困,這是由于在汶川農村,男性比女性更多地參與重體力勞動,因而更容易產生健康問題,導致其發生貧困的概率較高。第三,“在婚”狀態的農村居民相對于“未婚”“離異”“喪偶”的農村居民來說更容易貧困,這是因為人們組成家庭之后,家庭成員的數量必然會增加,就會面臨更多的外來風險和沖擊,形成其陷入貧困狀態的概率相對較高。最后,受教育年限越少的農村居民更容易導致貧困。教育程度較高的農村居民其綜合素質和生產技能也相對較高,意味著更容易適應勞動,創造財富,其發生貧困的概率也相對較低。

綜上所述,汶川縣的農村居民所從事的職業基本上是低科技含量、高勞動強度和純體力消耗的勞動生產,除了對身體健康狀況要求較高之外,還對健康狀況影響較大。第二,汶川縣的地理環境和自然條件給農業生產者帶來一定的風險,給勞動過程增加了難度,陡坡耕種、高地灌溉為農村居民的健康狀況帶來了一系列考驗和挑戰,造成不利影響。第三,汶川縣農村居民的健康儲備被頻繁的災害和周而復始的貧困消耗殆盡,日積月累,影響著農村居民勞動收益,導致新一輪的貧困發生。最后,汶川縣為少數民族地區,在本次調查中農村戶均人口4.52人,在汶川惡劣的自然環境和落后衛生條件下,若家庭成員中有一人長期患病,無力生產,不僅會引發自身貧困還會引起其家庭的貧困。因此,針對于汶川縣農村居民的健康與經濟貧困問題,應在現有的扶貧減貧政策措施下,著力優化反貧困資源配置,加大農村公共醫療衛生投資,逐步完善農村醫療保險,是當前汶川縣農村扶貧減貧的重要工作。除此之外,建立醫療救助體系,大力開展針對于農村貧困人口的醫療救助活動,具體表現在要更加注重貧困家庭中少年兒童、育齡婦女以及老年人口的醫療保健需求;開展針對于貧困人口的免費健康體檢項目;定期組織醫護人員下鄉義務就診服務;向全民宣傳健康的生活方式、衛生的習慣養成和注重合理的膳食營養攝入等。同時,要注重對農村貧困人口文化素質的提升,增強其推廣運用先進技術的能力,強化其對經濟機會的反應能力和選擇能力。總之,從長遠來看,改善農村居民的健康狀況,積累人口健康資本,是現階段實現脫貧減貧目標的必然選擇,也是未來增加個人經濟收益、實現可持續發展的必由之路。

[1]Knowles, Owen.Education and Health in an Effective-Labor Empirical Growth Model[J].Economic - Record,1997.73(223).

[2]劉國恩.中國的健康人力資本與收入增長[J].經濟學季刊,2004,01.

[3]韓建民,趙永平.中國經濟增長中的農村貧困問題研究[J].農業現代化研究,2007,2.

[4]程凱.汶川地震傷殘人員災后生存與發展的思考[J].人口與發展,2008,4.

[5]陸杰華.貧困地區人口健康存量與減緩貧困的實證研究[J]西北人口,1999,4.

[6]李瓊.貧困地區經濟與人口健康[J].西北人口,1994,4.

[7]曾晨晨.農村居民健康對我國農村人口相對貧困的影響[J].農村經濟,2010,9.

2017-06-12

候藺(1982-),西南財經大學中國西部經濟研究中心人口所博士,研究方向:社會老年學,人口經濟學。E-mail:houlin4056@163.com.