基于野外大田試驗(yàn)的接菌紫穗槐生態(tài)修復(fù)效應(yīng)研究

岳 輝, 畢銀麗

〔1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 煤炭資源與安全開(kāi)采國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 北京100083;2.西安科技大學(xué) 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)學(xué)院, 陜西 西安710054〕

試驗(yàn)研究

基于野外大田試驗(yàn)的接菌紫穗槐生態(tài)修復(fù)效應(yīng)研究

岳 輝1,2, 畢銀麗1

〔1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)煤炭資源與安全開(kāi)采國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100083;2.西安科技大學(xué)測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,陜西西安710054〕

[目的] 研究接菌紫穗槐對(duì)礦區(qū)退化植被的恢復(fù)生態(tài)效應(yīng),以期為叢枝菌根真菌應(yīng)用于西部干旱半干旱煤礦區(qū)生態(tài)重建提供理論基礎(chǔ)和野外試驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 [方法] 以紫穗槐為宿主植物,在野外大田條件下研究接種叢枝菌根真菌和紫穗槐的共生狀況,以及對(duì)煤礦開(kāi)采沉陷區(qū)植物根際土壤的改良作用。 [結(jié)果] 4 a的連續(xù)監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,接菌促進(jìn)了紫穗槐的生長(zhǎng),接菌紫穗槐成活率比對(duì)照高30%以上;接菌紫穗槐菌根侵染率和菌絲密度顯著高于對(duì)照;接種菌根提高了紫穗槐根際土壤有效磷含量且降低了pH值,取得較好的生態(tài)修復(fù)效應(yīng)。 [結(jié)論] 在野外大田條件下,接種菌根真菌能夠促進(jìn)植物—菌根共生關(guān)系的形成,改善植物—菌根共生體的營(yíng)養(yǎng)環(huán)境。

叢枝菌根真菌; 紫穗槐; 野外大田試驗(yàn); 生態(tài)效應(yīng); 煤礦區(qū)

文獻(xiàn)參數(shù): 岳輝, 畢銀麗.基于野外大田試驗(yàn)的接菌紫穗槐生態(tài)修復(fù)效應(yīng)研究[J].水土保持通報(bào),2017,37(4):1-5.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.04.001; Yue Hui, Bi Yinli. Field experiment of ecological restoration application of arbuscular mycorrhizal fungi inoculation onAmorphafruticosa[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017,37(4):1-5.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.04.001

中國(guó)煤炭資源探明資源量為1.145×1011t,煤炭在一次性能源消費(fèi)中占70%,預(yù)計(jì)到2050年煤炭仍占中國(guó)能源比重的50%[1]。在煤炭大規(guī)模的地下開(kāi)采的同時(shí)造成了諸多環(huán)境問(wèn)題,例如土地?fù)p毀,固體廢棄物如煤矸石和粉煤灰對(duì)水體、大氣和土壤的污染,植被受損難以恢復(fù),礦區(qū)生態(tài)壞境惡化以及地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)等一系列問(wèn)題[2]。因此礦區(qū)生態(tài)重建對(duì)實(shí)現(xiàn)煤炭資源的綠色開(kāi)采和礦區(qū)可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)和戰(zhàn)略意義。

叢枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi, AMF)是地球土壤中普遍存在的一種共生真菌,能夠與80%以上的陸生植物形成共生體,彼此共享營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和水分[3]。叢枝菌根真菌并不是宿主專(zhuān)一型的真菌,野外生境下一種菌根真菌可以同時(shí)侵染大量的同一類(lèi)型的植物,也可以同時(shí)侵染大量不同類(lèi)型植物。同時(shí),菌根菌絲形成的龐大地下真菌網(wǎng)絡(luò)表明菌根真菌在同類(lèi)型或者不同類(lèi)型植物之間進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和水分的分配與植物的植株個(gè)體大小以及植株在植物群落中相對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位無(wú)關(guān)。因此,叢枝菌根真菌在植物群落結(jié)構(gòu)、演替和維持生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性方面具有重要的意義[4]。隨著對(duì)叢枝菌根真菌研究的不斷深入,其對(duì)提高宿主植物的營(yíng)養(yǎng)水平[5]、增強(qiáng)植物對(duì)惡劣環(huán)境的耐受性[6]、改善土壤微環(huán)境[7]等方面均有所報(bào)道。但是對(duì)于叢枝菌根真菌的研究多集中在室內(nèi)盆栽試驗(yàn),而野外大田條件下的試驗(yàn)研究報(bào)道較少,本文利用神東微生物復(fù)墾試驗(yàn)田種植紫穗槐,分析在野外大田條件下接菌和不接菌植物的生長(zhǎng)差異,以及接菌對(duì)根際微環(huán)境的調(diào)節(jié)作用,研究接菌紫穗槐對(duì)礦區(qū)退化植被的恢復(fù)生態(tài)效應(yīng),以期為叢枝菌根真菌應(yīng)用于西部干旱半干旱煤礦區(qū)生態(tài)重建提供一定的理論基礎(chǔ)和野外試驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

1 材料和方法

1.1 試驗(yàn)材料

宿主植物選擇復(fù)墾先鋒植物紫穗槐(Amorphafruticosa),菌根真菌由中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)微生物復(fù)墾實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)的內(nèi)生菌根真菌菌種摩西球囊霉菌〔Glomusmosseae(G.m)〕和白色球囊霉菌〔Glomusalbidus(G.a)〕。試驗(yàn)區(qū)土壤最大飽和持水量為16.7%,pH值為8.6,有效磷含量為3.4 mg/kg。

1.2 試驗(yàn)方法

試驗(yàn)在陜西省神東大柳塔煤礦活雞兔礦井采煤沉陷試驗(yàn)基地進(jìn)行,試驗(yàn)基地氣候干旱少雨,年均降雨量在362 mm,年蒸發(fā)量是年降雨量的6~7倍。設(shè)計(jì)CK,G.m和G.a這3個(gè)獨(dú)立的小區(qū),G.m和G.a分別接種摩西球囊霉菌和白色球囊霉菌,CK為對(duì)照區(qū)不施菌劑。2008年開(kāi)始栽植紫穗槐,株高20 cm,株間距×行間距1 m×2 m,菌劑每株20 g施于根部;澆水達(dá)土壤最大持水量,以后每周澆水1次,1個(gè)月后停止?jié)菜匀簧L(zhǎng)。試驗(yàn)從2008年起至2012年止,4 a間一共進(jìn)行了7次采樣,采樣時(shí)間分別為2009年9月16日,2010年6月10日,2010年9月13日,2011年6月15日,2011年9月25日,2012年6月16日和2012年9月20日。每次在G.m,G.a和CK區(qū)采用S型法隨機(jī)選定10個(gè)樣點(diǎn),采集新鮮根際土壤樣本并編號(hào),將土樣裝入自封袋帶回實(shí)驗(yàn)室,根際土風(fēng)干后剔除雜物過(guò)2 mm篩備用。

1.3 測(cè)試指標(biāo)與方法

用游標(biāo)卡尺測(cè)量植株地徑,用鋼尺測(cè)量冠幅和株高,成活率(%)=(成活株數(shù)/栽種株數(shù))×100%。菌根侵染率參考Haymen的方法[8],菌根侵染率=菌根段數(shù)/被檢根段數(shù)×100%;菌絲密度參考Jakobsen等采用的真空泵微孔濾膜抽濾法[9]。土壤有效磷含量采用0.5 mol/L NaHCO3鉬銻抗比色法;速效鉀含量采用1.0 mol/L NH4OAC浸提法;pH和EC測(cè)定采用去離子水浸泡法[10],水土比為5∶1。

2 結(jié)果與分析

2.1 接菌對(duì)紫穗槐成活率的影響

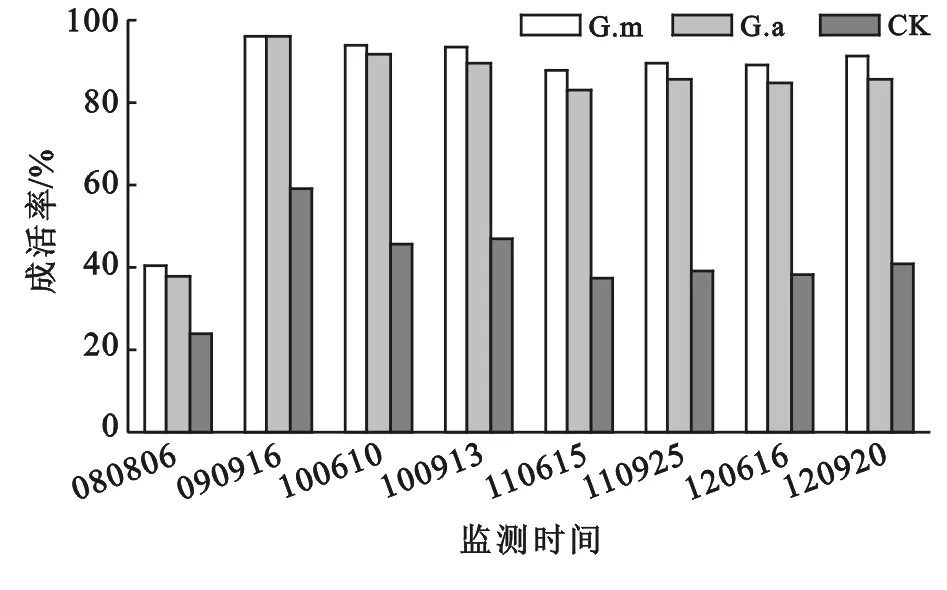

植株成活率反映了植物適應(yīng)野外環(huán)境的能力。接菌和不接菌處理對(duì)紫穗槐成活率的影響(圖1)。由圖1可知,在4 a的連續(xù)觀測(cè)中,接菌紫穗槐成活率明顯高于不接菌,平均高出30%左右。接菌G.m紫穗槐成活率除個(gè)別年份外,均比接菌G.a高出2%~6%。從成活率月份變化趨勢(shì)來(lái)看,接菌紫穗槐在每年6月成活率較9月低1%~6%,不接菌比接菌植株下降更為明顯。由于試驗(yàn)區(qū)采用自然管理方式,成活率總體呈輕微波動(dòng)變化趨勢(shì),這與試驗(yàn)區(qū)每年6—9月為雨季有關(guān)。總體上,接種菌根增加了植株適應(yīng)野外環(huán)境的能力使得接菌區(qū)紫穗槐成活率明 顯高于對(duì)照區(qū)。

圖1 不同接菌處理對(duì)紫穗槐成活率的影響

2.2 接菌對(duì)紫穗槐生長(zhǎng)的影響

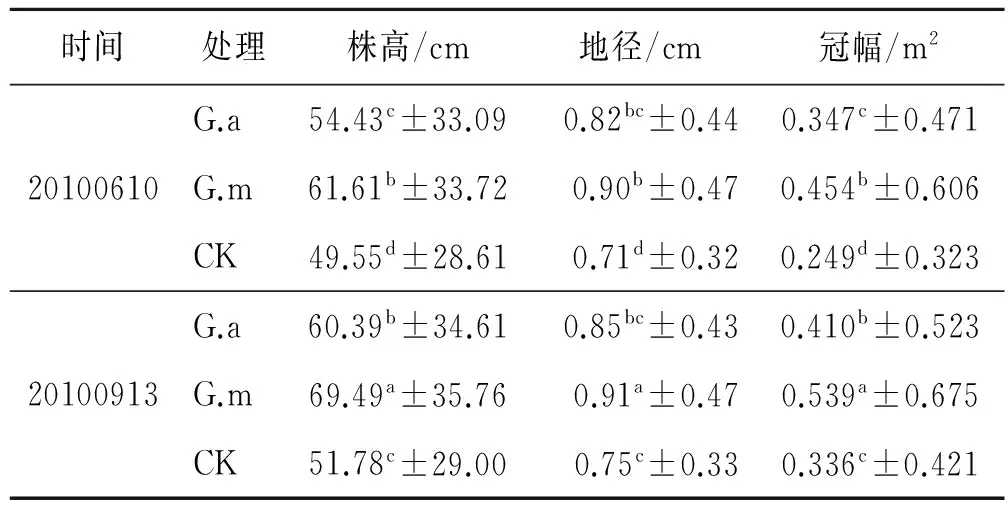

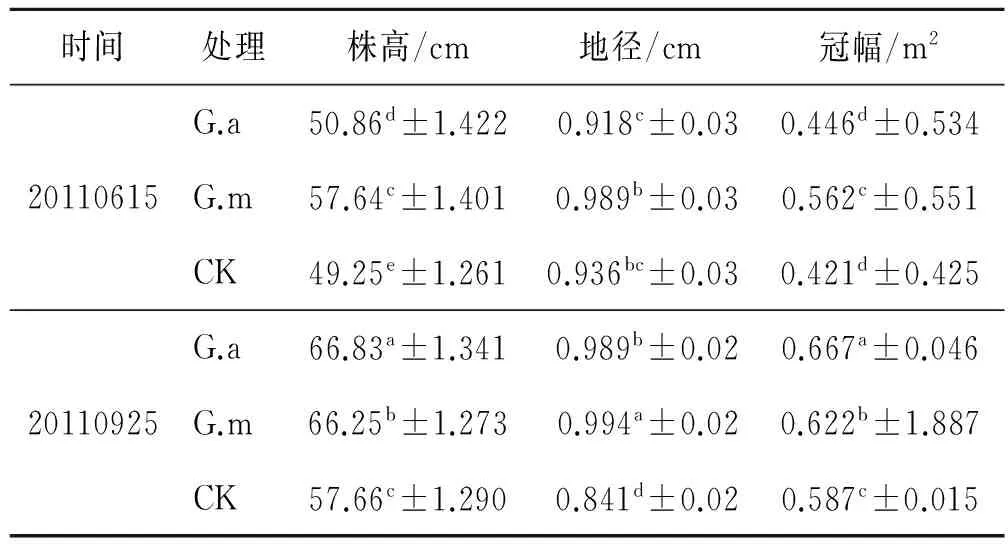

紫穗槐4 a中8次對(duì)株高、地徑和冠幅的監(jiān)測(cè)結(jié)果詳見(jiàn)表1—4。從不同年份上看,接菌G.m和G.a植株的株高、地徑和冠幅要高于不接菌CK,不同年份之間對(duì)比差異明顯。在相同年分內(nèi),由于試驗(yàn)基地地處西北內(nèi)陸,植物生長(zhǎng)發(fā)育的主要影響因子為降雨量,雨季從每年的6月開(kāi)始,這時(shí)植株剛開(kāi)始發(fā)育,9月達(dá)到最盛,年內(nèi)植株的株高、地徑和冠幅為6月小于9月,這與氣候因子有較強(qiáng)的關(guān)系,但是不同處理之間存在差異,與不同年份之間的規(guī)律一致,即接菌G.m和G.a植株的株高、地徑和冠幅要高于不接菌CK。

表1 不同處理對(duì)紫穗槐的生長(zhǎng)影響(第1 a)

注:同一列數(shù)據(jù)后不同字母表示差異達(dá)到顯著水平(p<0.05),數(shù)值為平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤差。下同。

表2 不同處理對(duì)紫穗槐的生長(zhǎng)影響(第2 a)

表3 不同處理對(duì)紫穗槐的生長(zhǎng)影響(第3 a)

表4 不同處理對(duì)紫穗槐的生長(zhǎng)影響(第4 a)

2.3 接菌對(duì)菌根侵染率的影響

菌根侵染率反映了植物根系與菌根真菌共生程度的指標(biāo),在野外大田條件下也可以作為菌根—植物共生體適應(yīng)野外環(huán)境的能力的參考,這主要因?yàn)榫婢菀浊秩局参锏男律担参锷L(zhǎng)發(fā)育迅速,新生根系大量產(chǎn)生,菌根侵染率會(huì)保持在相當(dāng)高的水平,如果植物生長(zhǎng)發(fā)育緩慢,新生根系產(chǎn)生較少,則菌根侵染率變低。從7次監(jiān)測(cè)結(jié)果看(圖2),接菌G.m和G.a植株菌根侵染率會(huì)保持在50%~70%的水平上,且6—9月的監(jiān)測(cè)會(huì)呈波動(dòng)變化趨勢(shì)。這與植株生長(zhǎng)發(fā)育變化規(guī)律一致,植物發(fā)育旺盛的9月往往侵染率較高,植物發(fā)育開(kāi)始的6月侵染率往往較低。不接菌CK植株也有較高的菌根侵染率,保持在30%~40%之間,這與本地土壤有含有土著菌根有關(guān),但是整體上,接菌G.m和G.a顯著高于不接菌CK。

圖2 不同處理對(duì)紫穗槐侵染率的影響

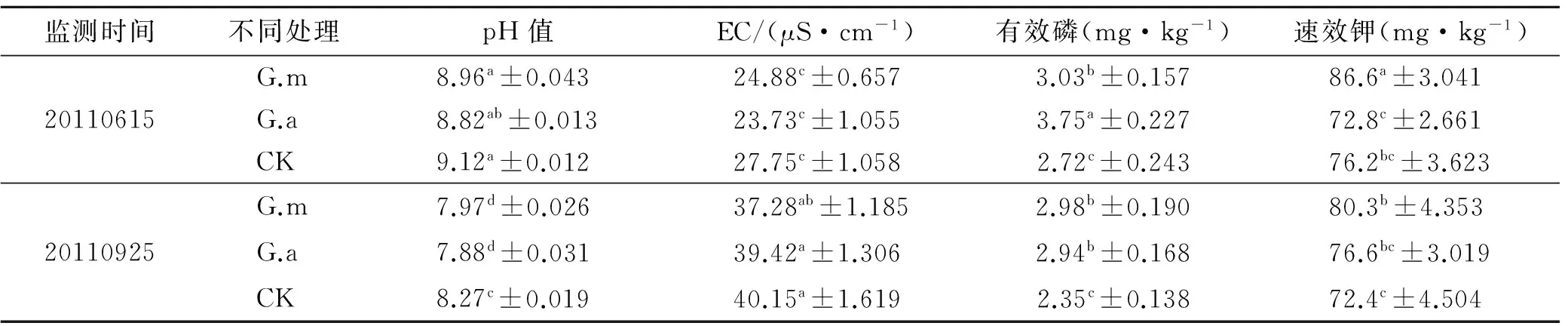

2.4 接菌對(duì)菌絲密度的影響

菌絲密度反映了植物根際土壤中菌絲網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達(dá)程度,7次監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖3所示。隨著時(shí)間的推移,接菌和不接菌植株菌絲密度均呈上升趨勢(shì),說(shuō)明植株與菌絲結(jié)合程度在上升,地下菌絲網(wǎng)絡(luò)趨于穩(wěn)定。接菌G.m和G.a均顯著高于不接菌CK,且單位土壤面積中菌絲密度高出不接菌CK的40%以上,這表明人工接菌能顯著提高根際土壤中的菌絲密度,從而擴(kuò)大植株吸收礦質(zhì)元素和水分的范圍和能力,進(jìn)而提高植株在貧瘠土壤中的生存能力。

圖3 不同處理對(duì)紫穗槐菌絲密度的影響

2.5 接菌對(duì)紫穗槐根際土壤理化性狀的影響

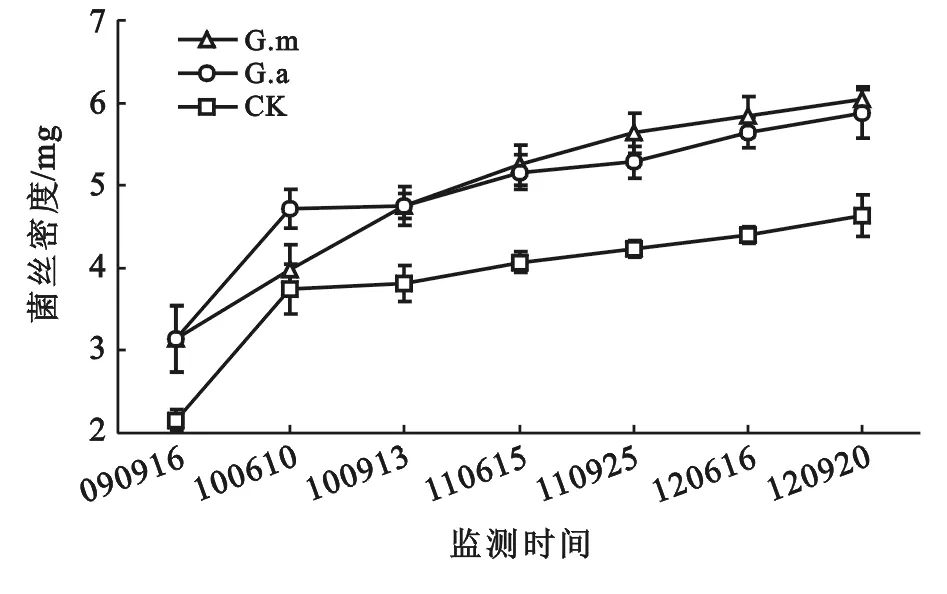

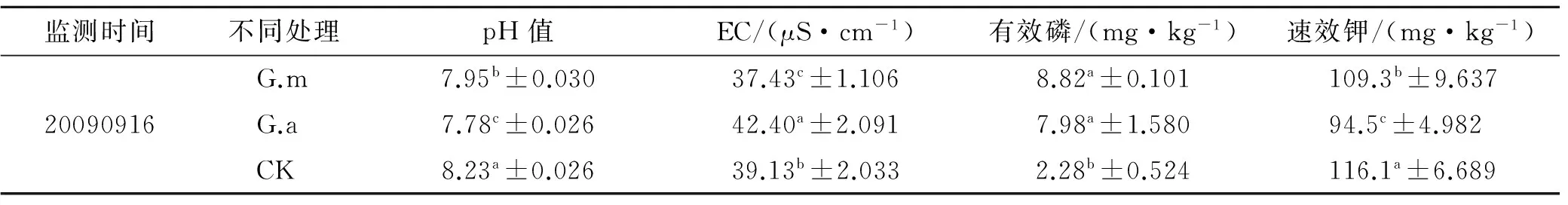

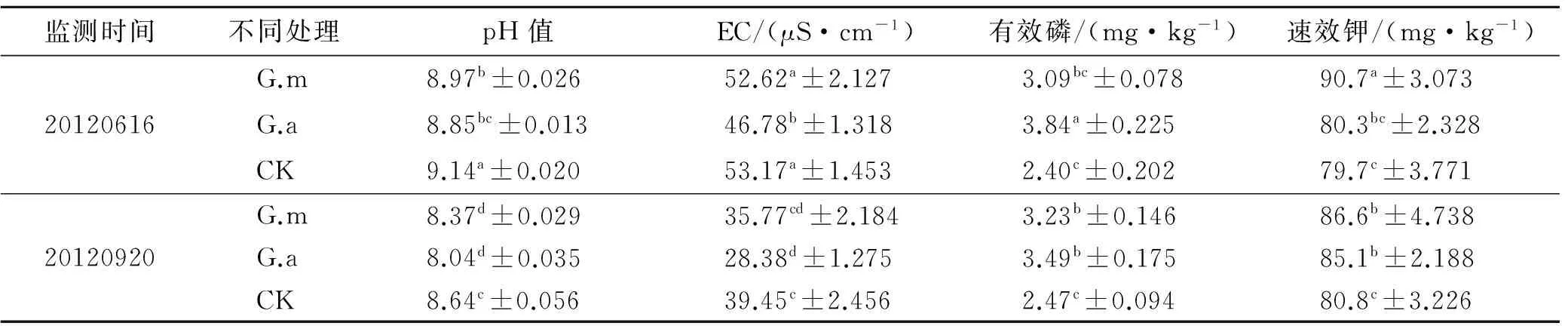

不同處理對(duì)紫穗槐根際土壤理化性狀的監(jiān)測(cè)結(jié)果詳見(jiàn)表5—8。接菌1 a后,接菌G.m和G.a有效磷、EC和pH均與對(duì)照CK達(dá)到顯著差異。同比觀測(cè)后續(xù)監(jiān)測(cè)結(jié)果,其中pH值接菌比對(duì)照低0.26~0.4個(gè)單位;EC對(duì)照高于接菌植株;有效磷和速效鉀含量G.m和G.a顯著高于對(duì)照CK;隨著時(shí)間的推移,對(duì)照植株根際土壤有效磷含量慢慢降低(第4 a,2.40~2.47 mg/kg),而接菌植株根際土壤有效磷含量維持在穩(wěn)定的水平(第4 a,3.09~3.84 mg/kg),說(shuō)明接菌使植物對(duì)根際土壤解磷效率提高從而釋放更多的有效磷,在滿(mǎn)足植株生長(zhǎng)發(fā)育的需求的同時(shí),保持了土壤中有效磷含量的穩(wěn)定。

表5 不同處理對(duì)紫穗槐根際土壤理化性狀的影響(第1 a)

表6 不同處理對(duì)紫穗槐根際土壤理化性狀的影響(第2 a)

表7 不同處理對(duì)紫穗槐根際土壤理化性狀的影響(第3 a)

表8 不同處理對(duì)紫穗槐根際土壤理化性狀的影響(第4 a)

3 討 論

本研究在野外大田條件下選擇紫穗槐為宿主植物,并設(shè)計(jì)接菌和對(duì)照試驗(yàn),初步分析了菌根真菌在野外條件下與宿主植物的結(jié)合程度和對(duì)環(huán)境的適應(yīng)能力。菌根侵染率和菌絲密度的試驗(yàn)結(jié)果表明,菌根真菌能夠侵染紫穗槐根系并具有較高的結(jié)合程度,接菌對(duì)紫穗槐的生態(tài)效應(yīng)本文主要從植株的成活率、株高、地徑和冠幅,以及根際土壤的理化性狀來(lái)反映,結(jié)果表明接菌植株成活率要高出對(duì)照30%,而且接菌植物的株高、地徑和冠幅也高于對(duì)照,接菌植物根際的有效磷保持在相對(duì)穩(wěn)定的水平(第4 a,3.09~3.84 mg/kg)。紫穗槐作為一種耐旱耐寒耐鹽堿性的豆科植物,本身根系較發(fā)達(dá)且有大量根瘤菌附著在植物根系,與菌根真菌結(jié)合后形成紫穗槐—菌根真菌共生體,增強(qiáng)了植株耐受極端環(huán)境的能力。已有多個(gè)報(bào)道[11-12]指出,紫穗槐在盆栽試驗(yàn)下,能夠提高宿主植物對(duì)極端環(huán)境的耐受性,提高株高,根系活力,地上和地下干質(zhì)量,增加脯氨酸,可溶性糖和可溶性蛋白含量。紫穗槐在野外試驗(yàn)中時(shí)間是關(guān)鍵因素,王瑾[13]、岳輝[14]和李少朋[15]等均報(bào)道過(guò)在野外大田條件下對(duì)紫穗槐根部接菌,并研究菌根技術(shù)對(duì)礦區(qū)土壤環(huán)境的改良作用,結(jié)果表明接菌能夠促進(jìn)紫穗槐地上部分和根系生長(zhǎng),接菌紫穗槐根際土壤中球囊霉素、易提取球囊霉素含量顯著增加,但是野外大田試驗(yàn)時(shí)間較短,分別在5~28個(gè)月之間,且較長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)監(jiān)測(cè)報(bào)道未見(jiàn)報(bào)道,因此本文能夠提供長(zhǎng)時(shí)間(4 a,48個(gè)月)的生態(tài)效應(yīng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),為在野外條件下菌根技術(shù)的大規(guī)模推廣應(yīng)用提供參考。

盆栽試驗(yàn)和野外大田試驗(yàn)有顯著的區(qū)別,盆栽試驗(yàn)?zāi)軌蚝芎玫乜刂浦参锷L(zhǎng)所需的水分、肥料和光照條件,可以進(jìn)行單因素或者幾個(gè)可控因素的研究,是進(jìn)行野外大田推廣的必需步驟,而野外大田試驗(yàn)更接近農(nóng)田復(fù)雜環(huán)境,是菌根技術(shù)走出實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行推廣應(yīng)用的必然階段。目前,對(duì)于菌根真菌的研究逐漸由實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)移到野外大田較為成功的是菌根菌劑生產(chǎn),Douds[16]在野外露天條件下制備為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所使用的菌劑,但是菌根菌劑的生產(chǎn)也存在質(zhì)量控制等問(wèn)題難以大范圍推廣。盡管野外大田試驗(yàn)存在一定的不可控因素,但是本文設(shè)計(jì)3種不同的處理,其中兩種為接菌處理,一種為不接菌對(duì)照處理,并且3種處理的試驗(yàn)區(qū)面積相同,面臨的野外環(huán)境也一致,在4 a間進(jìn)行了7次監(jiān)測(cè),取得連續(xù)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),因此能夠在一定程度上反映野外大田條件下對(duì)紫穗槐接菌所產(chǎn)生的生態(tài)效應(yīng)。

4 結(jié) 論

(1) 野外大田條件下對(duì)紫穗槐接菌提高成活率達(dá)30%以上,提高了接菌蜘蛛的株高、地徑和冠幅;成活率總體呈輕微波動(dòng)變化趨勢(shì),這與試驗(yàn)區(qū)每年6—9月為雨季有關(guān),也可能是植株在越冬時(shí)適應(yīng)性不同所致。

(2) 接菌紫穗槐菌根侵染率為50%~70%,且6—9月的監(jiān)測(cè)會(huì)呈波動(dòng)變化趨勢(shì),對(duì)照由于土著菌根真菌的存在,侵染率為30%~40%;接菌G.m和G.a菌絲密度均高于不接菌CK的40%以上。

(3) 接菌紫穗槐根際土壤有效磷含量維持在穩(wěn)定的水平,高出對(duì)照0.4~1.4 mg/kg;pH值接菌比對(duì)照降低了0.26~0.4個(gè)單位。

[1] 張金鎖,姚書(shū)志,齊琪,等.我國(guó)煤炭資源安全綠色高效開(kāi)發(fā)研究綜述[J].資源與產(chǎn)業(yè),2013,15(2):73-78.

[2] 雷少剛,卞正富.西部干旱區(qū)煤炭開(kāi)采環(huán)境影響研究[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2014,34(11):2837-2843.

[3] Varga S, Finozzi C, Vestberg M, et al. Arctic arbuscular mycorrhizal spore community and viability after storage in coldconditions[J]. Mycorrhiza, 2015,25(5):335-343.

[4] Alguacil M M, Torrecillas E, Lozano Z, et al. Arbuscular mycorrhizal fungi communities in a coral cay system(Morrocoy, Venezuela) and their relationships with environmental variables.[J]. Science of the Total Environment, 2015, 505:805.

[5] 于淼,畢銀麗,張翠青.菌根與根瘤菌聯(lián)合應(yīng)用對(duì)復(fù)墾礦區(qū)根際土壤環(huán)境的改良后效[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2013,29(8):242-248.

[6] 李芳,高萍,段廷玉.AM菌根真菌對(duì)非生物逆境的響應(yīng)及其機(jī)制[J].草地學(xué)報(bào),2016,24(3):491-500.

[7] 宋福強(qiáng),楊國(guó)亭,孟繁榮,等.叢枝菌根化大青楊苗木根際微域環(huán)境的研究[J].生態(tài)環(huán)境,2004,13(2):211-216.

[8] Phillips J M, Haymen D S. Improved procedures for clearing and staining parasitic and vesicular arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection [J]. Trans. British Mycol. Society, 1970,55(1):158-161.

[9] Johansen A, Jakobsen I, Jensen E S. External hyphae of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi associated withTrifoliumsubterraneumL.[J]. New Phytologist, 1992, 124(1):371-379.

[10] 鮑士旦.土壤農(nóng)化分析[M].北京:農(nóng)業(yè)出版社,2000.

[11] 陳婕,謝靖,唐明.水分脅迫下叢枝菌根真菌對(duì)紫穗槐生長(zhǎng)和抗旱性的影響[J].北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2014,36(6):142-148.

[12] 崔大練,馬玉心,石戈,等.紫穗槐幼苗葉片對(duì)不同干旱梯度脅迫的生理生態(tài)響應(yīng)[J].水土保持研究,2010,17(2):178-185.

[13] 王瑾,畢銀麗,鄧穆彪,等.叢枝菌根對(duì)采煤沉陷區(qū)紫穗槐生長(zhǎng)及土壤改良的影響[J].科技導(dǎo)報(bào),2014,32(11):26-32.

[14] 岳輝,畢銀麗,ZhakypbekY,等.接種菌根對(duì)神東礦區(qū)采煤沉陷地的生態(tài)修復(fù)效應(yīng)[J].科技導(dǎo)報(bào),2012,30(36):56-60.

[15] 李少朋,畢銀麗,孔維平,等.叢枝菌根真菌在礦區(qū)生態(tài)環(huán)境修復(fù)中應(yīng)用及其作用效果[J].環(huán)境科學(xué),2013,34(11):455-4459.

[16]JrDD,NagahashiG,PfefferPE,etal.On-farmproductionofAMfungusinoculuminmixturesofcompostandvermiculite[J].BioresourceTechnology, 2006, 97(6):809-818.

Field Experiment of Ecological Restoration Application of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculation onAmorphaFruticosa

YUE Hui1,2, BI Yinli1

〔1.State Key Laboratory of Coal Resources and Safe Mining, China University of Mining and Technology(Bejing), Beijing 100083, China; 2.College of Geomatics, Xi’an University of Science and Technology, Xi’an, Shaanxi 710054, China〕

[Objective] The ecological restoration effect of inoculation ofAmorphafruticosain mining area of degraded vegetation was studied, to provide theoretical basis and field experimental data for the application of arbuscular mycorrhizal fungi in the ecological reconstruction of arid and semi-arid coal mines in Western China. [Methods] TakeAmorphafruticosaas the host plant, the symbiotic status of arbuscular mycorrhizal fungi andAmorphafruticosawas observed in field conditions and the improvement of plant rhizosphere soil in coal mining subsidence area was studied. [Results] Through 4 years continual monitoring, the results showed that the inoculation promoted the growth ofAmorphafruticosa, inoculation survival rate was higher than 30%; the mycorrhizal infection rate and hyphal density of inoculatedAmorphafruticosawere significantly higher than those of the control; the rhizosphere soil available phosphorus of the inoculatedAmorphafruticosaincreased and the pH value decreased. According to these, the ecological restoration effect was achieved. [Conclusion] Under field conditions, mycorrhizal fungi can promote the formation of plant-mycorrhizal symbiosis and improve the nutrient environment of plant-mycorrhizal symbiosis.

arbuscularmycorrhiza;Amorphafruticosa;fieldexperiment;ecologicaleffect;coalminingarea

A

: 1000-288X(2017)04-0001-05

: X171.4

2016-11-26

:2017-01-03

國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“西部干旱半干旱煤礦區(qū)微生物聯(lián)合修復(fù)機(jī)理及其生態(tài)響應(yīng)”(51574253)

岳輝(1983—),男(漢族),山東省淄博市人,博士,講師,主要從事生態(tài)恢復(fù)與環(huán)境遙感研究。E-mail:13720559861@163.com。

畢銀麗(1971—),女(漢族),陜西省米脂縣人,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事微生物復(fù)墾方面的研究。E-mail:ylbi88@126.com。