沿海灘涂開發空間優化與管制研究

——以江蘇省大豐區為例

金志豐, 陳 誠, 謝 薇

(1.江蘇省土地勘測規劃院 國土資源部海岸帶開發與保護重點實驗室,江蘇 南京 210024; 2.中國科學院 南京地理與湖泊研究所, 江蘇 南京 210028)

沿海灘涂開發空間優化與管制研究

——以江蘇省大豐區為例

金志豐1, 陳 誠2, 謝 薇1

(1.江蘇省土地勘測規劃院國土資源部海岸帶開發與保護重點實驗室,江蘇南京210024; 2.中國科學院南京地理與湖泊研究所,江蘇南京210028)

[目的] 研究沿海灘涂開發空間優化方法與管制策略,為探尋灘涂資源保護與開發的高效路徑提供依據。 [方法] 以江蘇省鹽城市大豐區為例,通過集成開發適宜性評估與部門規劃協調方法,揭示該區沿海灘涂資源開發空間優化格局;引入空間管制理念,討論該區灘涂資源開發的空間管制路徑。 [結果] 實證分析認為,該區沿海灘涂地區的生態保護、農業生產以及港口—工業—城鎮開發三類空間適宜開發的規模分別為401,323和444 km2,分別占34.3%,27.7%和38.0%。 [結論] 生態空間的環境質量底線保護和港工城空間的高效集約利用是灘涂區域空間管制的核心準則;同時,灘涂區域開發規模和強度控制仍然需要深入跟蹤與分析。

沿海灘涂; 適宜性評價; 規劃沖突分析與協調; 空間管制; 鹽城市大豐區

文獻參數: 金志豐, 陳誠, 謝薇.沿海灘涂開發空間優化與管制研究[J].水土保持通報,2017,37(4):277-281.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.04.047; Jin Zhifeng, Chen Cheng, Xie Wei. Spatial optimization and regulation of tidal flat[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017,37(4):277-281.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.04.047

沿海灘涂是海岸帶的重要組成部分,呈環狀分布于大陸邊緣海陸交錯地帶[1,2],主要由潮上帶、潮間帶和潮下帶等部分組成[3],是我國重要的土地后備資源,灘涂資源的開發利用研究對于促進沿海地區經濟社會發展、緩解日益嚴重資源瓶頸具有重要的實踐價值。人類開發灘涂資源的歷史悠久,日本、新加坡、中東、荷蘭等國沿海地區通過灣圍海造地,相繼建成聞名于世的工業制造、休閑旅游和高效農業基地,取得了豐碩的成就[1,5-6]。有學者[4]預測,在未來50 a內,全球仍然可能利用沿海灘涂再造10 000~15 000 km2的生存空間。灘涂墾殖一直是我國沿海地區人民開發海洋資源的重要方式,迄今已有近千年歷史。1980年代以來,工業和城鎮、港口、海岸旅游開發規模不斷增長,灘涂利用類型逐步豐富[3,7-9]。與此同時,沿海灘涂也是海洋生態系統和陸地生態系統的過渡地帶,生態敏感性較強,容易發生環境污染、生態退化等問題,因而,灘涂資源開發的環境影響和可持續利用成為研究關注的熱點[3]。長期以來,海岸帶開發引起的生物多樣性、生態系統健康和生境脆弱性評估研究取得了長足進展,為海岸帶管理政策實施、效果評估和調整提供了支撐[10-13]。“空間管制”理念源于“精明增長(smart growth)”理念和新城市主義運動,其核心思想是通過各類開發建設活動的合理引導,協調多方利益[14-15],優化空間資源配置[16-18],促進空間高效增長[18]。自2008年《城鄉規劃法》實施以來,空間管制在城市規劃中得到較為廣泛的應用。從現有研究和實踐看,禁建區、限建區、適建區和已建區等4類區的劃分及方法等方面進展較大[16,19],而對各類空間的準入規則、空間增長機制和配套政策方面的探索相對滯后[18]。盡管如此,空間管制概念和工具的引入,為區域發展空間目標的實現提供了新的支撐。梳理已有研究,可以發現海岸帶灘涂開發演變、灘涂開發的生態環境影響的相關討論已經較為深入,但海岸帶灘涂地區開發活動空間布局、空間協調與管制等方面的系統討論相對較少,是海岸帶綜合管理研究值得深化的環節,鑒于此,本研究擬在集成分區評價與沖突協調分析方法的基礎上,將城市規劃領域的“空間管制”理念引入灘涂資源開發引導研究,以期推動形成灘涂資源保護與開發的高效路徑。

1 研究區概況

選擇江蘇省鹽城市大豐區沿海核心區為研究對象,具體范圍包括大豐沿海高等級公路以東、向海0 m等深線以上的地區,區域總面積1 168 km2,區內自然保護區、林場以及其它河湖水面等生態用地分布較廣。從土地利用現狀看,大部分土地處于未開發狀態,灘涂、鹽堿地、坑塘和河流水面等未利用的土地占比超過65%,耕地、園地和溝渠占比不足24%,城鄉建設和交通水利用地約占8%,林草地不足4%。

2 沿海灘涂空間開發適宜性評價

2.1 評價方法體系

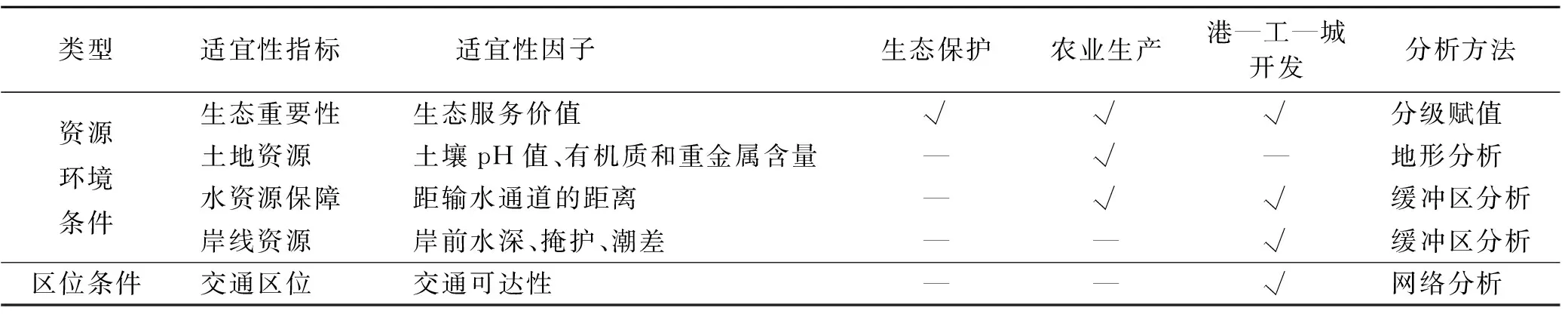

參考相關研究,結合管理部門專家訪談和資料可獲取性,確定灘涂開發利用的影響指標(表1),考慮評價區域范圍、自然特征,研究以1 km×1 km網格為分析單元。淡水供應、岸線條件、交通區位以及生態重要性等是制約港—工—城開發適宜性評估的主要因子[20-22],鄰近深水航道、背靠集散要道、生態環境約束不強的灘涂區域是建設深水海港,集聚臨港產業和人口,發展濱海新城的理想空間;相反,將對港—工—城開發構成一定的約束,適宜作為改良水土條件,開展農業生產或生態保護的主要區域。此外,生態保護功能重要的灘涂也不宜開展大規模農業活動[23-24]。

表1 灘涂開發類型適宜性評價指標及其組合

注:“√”表示相應類型評價中采用的因子; “—”表示未采用的因子。

2.1.1 評價指標量化方法 生態重要性等級通過分級賦值和空間疊加獲取。水資源保障、岸線條件指標主要通過空間緩沖分析,劃分判定空間差異等級。土地資源狀況通過土壤地化條件調查數據的空間插值和重分類劃分等級。交通區位主要運用最短路徑方法計算各網格至主要交通節點的交通可達時間表征。

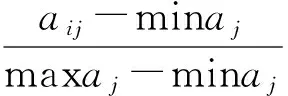

2.1.2 適宜性評價 通過綜合加權的方法分別獲取適宜性指數[20-21,25]。權重高低反映指標對于評價目標的影響程度大小,對于評價目標具有長期穩定影響的指標需要適度提高權重,而通過工程技術條件可以改變的指標可以適度降低權重。權重確定采用主觀和客觀賦權相結合的方法,主觀賦權采用專家經驗法,客觀賦權采用熵值法。通過公式(1)—(2)分別對單項指標進行歸一化和歸并,獲取農業生產和港—工—城開發的適宜性。

(1)

Mi=∑aij′×Wj

(2)

式中:aij′——第i單元第j項指標標準化后的值; maxaj,minaj——各單元第j項指標的最小值和最大值;Wj——第j項指標權重;Mi——第i單元的適宜指數。

2.1.3 不同開發類型空間劃分 分別建立港—工—城開發適宜性、農業生產適宜性和生態重要指數的高低序列,運用三維矩陣分類方法,劃分不同適宜類型。首先,將三類指數高的單元分別劃分港—工—城開發、農業生產和生態保護區域。其次,港—工—城開發適宜性較高、農業生產和生態保護適宜性較低的單元劃為港—工—城開發區域;農業生產適宜性較高、港—工—城開發適宜性較低或農業生產和港—工—城開發適宜性都較低的單元劃為農業生產區域。按照因地制宜、集中集聚及開發與保護均衡的基本原則,結合灘涂利用現狀,對不同各單元適宜性類型進行適度調整。

2.2 大豐沿海灘涂適宜性單指標分析

2.2.1 生態重要性 研究區自北向南依次分布國家級珍禽自然保護區、麋鹿自然保護區、大豐林場以及其它零星林草地,自然保護區的核心區和緩沖區主要分布在北部的斗龍港、南部的川東港入海口以南區域,生態服務功能重要,中部地區的生態重要性較低。

2.2.2 土地資源 主要評價土壤肥力、酸堿度(pH值)和重金屬含量。主要河流入海口附近、沿海區域后方區域土壤熟化程度較高、土壤較為肥沃,臨海區域土壤較為貧瘠。受海洋影響,沿海地區土壤酸堿度整體偏高,位于8.1~8.6之間。總體上,珍禽國家級自然保護區的核心區域鉻(Cr)元素含量高達99 mg/kg,略高于自然保護區的土壤環境質量標準,其他地區的土壤重金屬含量較低、土壤環境質量較高。

2.2.3 淡水資源供給條件 根據至沿海地區重要清水通道以及其它重要入海河流入海口的距離判定。斗龍港、王港和川東港等清水通道入海口附近的淡水保障程度較高,其它沿海地區的淡水供給條件相對較差。

2.2.4 岸線資源 主要考慮岸前水深、掩護、潮差以及生態約束等因子[20]。王港河入海口以北的區域,鄰近西洋深槽,航道深闊、輻射沙洲掩護較好,岸線宜港條件較好;王港河以南的區域輻射沙洲連片發育,宜港條件較差;總體上,中部四酋卯河至王港河段岸線港口開發條件最好,北部和南部的岸線宜港條件較差。

2.2.5 交通區位 四酋卯河至王港河之間的區域至市區、港口和高速公路互通口的通達條件較好,交通可達時間均在45 min以內,北部的斗龍港、南部的川東港等河流入海口區域相對偏遠,距離重要交通節點的通達時間均多于100 min。

2.3 評價結果

2.3.1 港—工—城開發適宜性 疊加生態重要性、淡水資源保障、岸線條件和交通區位等指標,權重分別為0.285 4,0.200 6,0.210 0和0.285 4,計算港口—工業—城鎮開發建設活動的適宜性指數。沿海的中部四酋卯河至王港河段后方區域,交通便捷、前方岸線宜港條件優越、生態環境約束不強、引水條件較好,適宜開展港口建設、發展臨港工業與城鎮,推動人口和經濟集聚。北部斗龍港和南部川東港入海口區域較為偏遠、生態服務功能重要,人口、經濟集聚條件較差,不宜作為港—工—城開發的潛力區域。

2.3.2 農業生產適宜性 疊加土地資源(pH值、有機質含量(OM)、有機碳含量(Corg)和Cr)、淡水資源保障和生態重要性等指標,權重分別為0.688 0,0.211 5和0.188 5,獲取農業生產的適宜性指數。東龍港、王港河、川東港沿線區域農業灌溉條件較好,土壤熟化程度較高,肥力較好,生態限制程度不高,農業生產條件較好。北部和南部沿海地區土壤較為貧瘠、堿性較強,且生態保護重要性強,農業生產條件較差。

2.3.3 生態保護適宜性 主要考慮生態重要性指標,北部的斗龍港、南部的川東港入海口以南地區,自然保護區的核心區和緩沖區分布集中,生態服務功能強,生態重要性較高,沿海中部地區的生態重要性相對較低,保護的必要性較低。

2.3.4 適宜性類型劃分 港—工—城開發區域主要分布在中部四酋卯河至王港河段之間區域,面積約399 km2,占沿海地區國土面積34.2%;農業生產區域主要分布在中部四酋卯河至斗龍港河段之間沿海后方區域(西部)和王港河南部沿海區域,面積約360 km2,占國土面積30.8%;生態保護空間主要包括珍禽自然保護區核心區和緩沖區、麋鹿國家級自然保護和大豐林場等區域,面積約408 km2,占國土面積的35%。

3 規劃協調分析

疊置不同規劃布局方案,提取功能沖突靶區,建立功能沖突協調原則和路徑,調整沖突區域的功能類型。

3.1 沖突分析

疊置灘涂區域土地利用總體規劃的建設用地管制分區(以有條件和允許建設用地區為主,以下同)、灘涂圍墾及開發利用規劃空間布局(以港口產業城鎮空間為主,以下同)和生態紅線區域保護規劃。生態紅線分布與海洋功能區劃沖突區域總面積283.8 km2,海洋功能區劃確定的保留區、農漁業空間與生態紅線區域的自然保護區重疊。開發區規劃中的港口物流和預留用地區與海洋功能區劃的保留區、農漁業區和海洋旅游區域沖突區域總面積70.2 km2。其中,港口物流區沖突面積14 km2,約占總面積的20%;預留用地區沖突面積56.2 km2,約占80%。盡管保留區、農漁業區和海洋旅游區的管制要求不盡相同,但都將對大豐港開發區的基礎設施建設、產業布局和城鎮空間拓展形成一定約束。疊合大豐區建設用地管制分區圖與大豐港開發區規劃布局圖,允許建設區和有條件建設區擠占保留區,沖突規模為359.47 hm2,主要分布在區內的南部和西北部。

3.2 沖突區域功能協調

從灘涂區域保護與開發均衡協調的目標出發,以綜合考慮灘涂區域生態環境保護、農業發展、工業城鎮及港口開發的國土空間開發適宜性作為沖突區域功能定位協調的依據。根據生態保護優先的基本原則,生態紅線區域一級管控區內禁止和限制一切有損生態服務功能維護的活動。據此,大豐沿海地區西北和東南部的自然保護區核心區和緩沖區應當禁止灘涂圍墾,限制高強度的農漁業海域使用,調整區域內的農漁業用海和保留區;區域內港—工—城開發適宜性較強,環境約束不高的沖突區,調整旅游用海、農漁業用海和保留區,劃為港口城鎮建設、產業發展預留用地;對于交通區位相對偏遠,集聚大規模人口產業活動的承載條件較差,僅是自然保護區的試驗區,管制要求相對較低的區域,考慮近中期耕地占補平衡的任務較重,應優先劃為農漁業圍墾利用空間。

4 灘涂開發空間優化布局與空間管制

4.1 空間布局優化

以灘涂開發適宜性為基礎,結合規劃空間沖突的協調結果,合理安排灘涂功能空間布局。總體上,大豐沿海地區從北至南,大體呈生態保護—農業——港—工—城——生態保護—農業的總體格局,生態保護、農業生產以及港口—工業—城鎮開發三類空間面積分別為401,323和444 km2,占比分別為34.3%,27.7%和38.0%。在港—工—城區域內部,結合開發現狀、港口開發區規劃的功能分區,按照“三片區、三組團”的總體結構進行空間布局。三片區指中部的港口—產業—城鎮融合發展片區,南部和北部的預留發展片區。三組團位于中部港產城融合發展片區之中,包括休閑居住組團、臨港先進制造組團和港口物流組團。

4.2 不同類型空間管制要求

農業生產區域。合理有序推進灘涂圍墾,逐步完善農田水利工程,廣泛采用工程和生物措施開展鹽堿土改良,積極發展鹽土農作物和海淡水養殖,適時發展農(水)產品加工業,鼓勵灘涂農業規模化生產、產業化經營、公司化管理,提高灘涂農業效益。禁止污染性工業項目發展,控制農藥化肥使用量,鼓勵使用無害農藥,減輕灘涂農業生產對近岸海域環境影響。積極推廣基塘農業種養系統,促進農業種植、水產養殖和畜禽養殖業的協同發展。

生態保護區域。加強沿海防護林草、平原水庫、濱海和河口濕地建設,提高林草覆蓋率,強化珍禽自然保護保護區、麋鹿自然保護區和林場生態系統完整性保護。科學引導交通、餐飲住宿、休閑娛樂等旅游服務設施建設,適度發展濱海觀光、生態休閑和度假旅游。嚴格控制濱海旅游開發強度,加快污染處理設施建設與運營維護,減輕灘涂區域的環境壓力,促進灘涂生態保護與旅游協調發展。港—工—城綜合開發區域。依托西洋潮流通道,鼓勵采用“近岸圍填+棧橋碼頭”和“近岸高灘圍填+陸島通道+岸外人工島”等方式,開展深水海港建設。充分發揮港口門戶和后方灘涂空間優勢,積極發展裝備制造、現代物流等臨港產業,延伸發展高新技術產業和環保產業,通過產業發展促進港口繁榮和港口地位提升,實現沿海經濟社會的快速發展。按照產城融合理論,配套臨港制造業擴張,加快后方城鎮組團建設,培育壯大商務商貿、居住生活、休閑娛樂等城鎮服務,促進港產城一體化綜合發展。嚴格控制產業集聚區污染性工業項目規模,鼓勵開展循環產業園區建設,完善污染物處理設施,減少灘涂工業和城鎮污染排放。加強港口、工業發展空間與城鎮生活空間的生態隔離帶建設,營造良好的濱海城鎮人居環境。

5 討論與結論

大豐區灘涂資源多樣、開發基礎良好,具備綜合開發的基本條件,但如何科學合理的布局灘涂資源利用活動,是擺在后備資源缺乏、耕地占補平衡難度大的當下急需解決的問題。本文研究建立了一套包括灘涂開發適宜性評價—空間布局沖突協調分析—農業生產、生態保護和港—工—城綜合開發分類空間管制的技術方法,并以大豐沿海灘涂區為例,開展了實證研究,將大豐沿海灘涂地區劃分為生態保護、農業生產以及港口—工業—城鎮開發3種類型空間,規模分別為401,323和444 km2,占比分別為34.3%,27.7%和38.0%,并提出了空間管制要求,結果符合當地實際。

綜上結論,本研究形成的技術方法與思路可為灘涂資源綜合利用管理提供一定的技術支撐。當然,還有一些方面值得深入討論,例如,農業生產、生態保護和港—工—城綜合開發三類空間的面積比例,目前是在聚類和邏輯組合分析基礎上初步確定,并不是“完美”的結論。事實上,在區域灘涂資源開發利用實踐中,各類空間供給規模的確定還需要綜合考慮地方發展條件與需求變化的可能性,如在全球經濟復蘇乏力、我國經濟向新常態轉型發展過程,大豐區沿海港口指向、外貿導向產業發展的空間需求規模近期不可能有太大的擴張,那么港口—工業—城鎮空間規模的需要適度控制拓展規模,向高效、集約型轉變等。

[1] 王穎,季小梅.中國海陸過渡帶:海岸海洋環境特征與變化研究[J].地理科學,2011,31(2):129-135.

[2] 王芳,朱躍華.江蘇省沿海灘涂資源開發模式及其適宜性評價[J].資源科學,2009,11(4):619-628.

[3] 彭建,王仰麟.我國沿海灘涂景觀生態的初步研究[J].地理研究,2000,19(3):249-256.

[4] 陳吉余.開發淺海灘涂資源拓展我國的生存空間[J].中國工程科學,2000,2(3):27-31.

[5] 張長寬,陳欣迪.海岸帶灘涂資源的開發利用與保護研究進展[J].河海大學學報:自然科學版,2016,44(1):25-33.

[6] 裘江海,蔣鵬.國外灘涂開發與研究進展[J].浙江水利科技,2005(3):12-14.

[7] 袁汝華,王震.江蘇沿海灘涂開發模式選擇[J].開放導報,2011,156(3):93-96.

[8] 陳君,張長寬,林康.江蘇沿海灘涂資源圍墾開發利用研究[J].河海大學學報:自然科學版,2011,39(2):213-219.

[9] 翟金波,田偉君.濱海灘涂資源的開發歷程及主要利用模式分析[J].安徽農業科學,2010,38(19):10186-10188.

[10] 何書金,李秀彬,劉盛和,等.環渤海地區灘涂資源特點與開發利用模式[J].地理科學進展,2005,21(1):25-34.

[11] Campbell M L, Hewitt C L. A hierarchical framework to aid biodiversity assessment for coastal zone management and marine protected area selection[J]. Ocean & Coastal Management, 2006,49(3):133-146.

[12] Bertollo P. Assessing ecosystem health in governed landscapes: A framework for developing core indicators[J]. Ecosystem Health, 2010,4(1):33-51.

[13] Martinez M L, Gallego-Fernandez J B, Garcia-Franco J G, et al. Assessment of coastal dune vulnerability to natural and anthropogenic disturbances along the Gulf of Mexico[J]. Environmental Conservation, 2006,33(2):109-117.

[14] 宋志英,宋慧穎,劉晟呈,等.空間管制區規劃探討[J].城市發展研究,2008(S):309-311.

[15] 崔莉.城鄉空間管制規劃方法初探[J].中華建設,2009(10):50-51.

[16] 張京祥,崔功豪.新時期縣域規劃的基本理念[J].城市規劃,2000,24(9):47-50.

[17] 韓守慶,李誠固.長春市城鎮體系的空間管治規劃研究[J].城市規劃,2004,28(9):81-84.

[18] 鄭文含.城鎮體系規劃中的區域空間管制:以泰興市為例[J].規劃師,2005(3):72-77.

[19] 徐保根,張復明.城鎮體系規劃中的區域開發管制區劃探討:以山西省為例[J].城市規劃,2002,26(6):53-56.

[20] 陳誠.沿海岸線綜合適宜性評價[J].資源科學.2013,35(5):950-957.

[21] 孫偉,陳誠.海岸帶的空間功能分區與管制方法:以寧波市為例[J].地理研究,2013,32(10):1878-1889.

[22] 王靜靜,劉敏,權瑞松,等.沿海港口自然災害風險評價[J].地理科學,2012,32(4):0516-0520.

[23] 李蓉蓉,王學雷.基于GIS的江漢平原湖區農業用地適宜性評價[J].華中師范大學學報:自然科學版,2000,34(2):237-240.

[24] 唐秀美,陳百明,路慶斌.柵格數據支持下的耕地適宜性評價研究:以山東省章丘市為例[J].資源科學,2009,31(12):2164-2171.

[25] 金志豐.基于GIS空間分析的基本農田配置研究[J].水土保持通報,2010,30(5):134-137.

Spatial Optimization and Regulation of Tidal Flat-ACaseResearchinDafengArea,JiangsuProvince

JINZhifeng1,2,CHENCheng2,XIEWei1,2

(1.InstituteofLandSurveyingandPlanningofJiangsuKeyLaboratoryofCoastalZoneExploitationandProtection,MinistryofLandandResource,Nanjing,Jiangsu210024,China; 2.NanjingInstituteofGeography&Limnology,TheChineseAcademyofSciences,Nanjing,Jiangsu210008,China)

[Objective] Through the research on space optimization method and control strategy of coastal beach development, the paper aimed to provide some bases for exploring an efficient path of beach resources protection and development. [Methods] Taking Dafeng District of Yancheng City of Jiangsu Province as an example, the spatial optimization pattern of coastal beach resources development was revealed by means of integrated development suitability assessment and departmental planning coordination method. The space control concept was introduced in order to discuss the development path of spatial control of tidal flat resource in Dafeng District. [Results] The empirical analysis showed that the appropriate coastal areas of ecological protection, agricultural production and port-industry-city development were 401, 323 and 444 square kilometers, respectively, accounting for 34.3%, 27.7% and 38% of the total area. [Conclusion] It is proposed that basic protection of environmental quality, highly efficient and intensive use of the urban space are all the key criteria for the spatial regulation of the tidal flat area. Meanwhile, it is still necessary to trace and analyze deeply for the development scale and intensity control of the tidal flat area.

tidalflat;landsuitabilityevaluation;planningconflictanalysisandcoordination;spacecontrol;DafengDistrictofYanchengCity

A

: 1000-288X(2017)04-0277-05

: F301.24

2017-01-20

:2017-02-22

國家科技支撐計劃課題“海岸帶灘涂生態化開發關鍵技術研究與示范”(2012BAC07B01)

金志豐(1981—),男(漢族),浙江省紹興市人,碩士,高級工程師,主要從事土地利用與評價、政策方面的研究。E-mail:jinzhifeng118@163.com。