栽培密度對青貯玉米生產性能的影響

王云霄,張 茜,李 牧,孫泰然

(1.河北省保定市農業局,河北保定071000;2.河北省保定環境監測中心,河北保定071000)

栽培密度對青貯玉米生產性能的影響

王云霄1*,張 茜2,李 牧1,孫泰然1

(1.河北省保定市農業局,河北保定071000;2.河北省保定環境監測中心,河北保定071000)

為研究不同栽培密度對青貯玉米生產性能的影響及經濟價值的評估,明確該試驗地區青貯玉米生產的最佳栽培,本試驗采用隨機區組設計,設置Ⅰ ~Ⅳ層次栽培密度的試驗組(6647、5638、4820、3365、2546株/畝)及一個當地播種密度的對照組,對青貯玉米產量、品質和經濟效益進行綜合評估分析。結果表明:與對照組相比,Ⅰ~Ⅳ組物候期提早達到乳熟期,株高分別提高16.56%、17.41%、17.87%、21.52%、23.93%(P<0.05);單株重分別極顯著增加227.27%、263.63%、340.90%、450.00%、577.27%(P <0.01); Ⅰ ~ Ⅲ組干物質重分別增加 34.71%、31.15%、30.30%(P <0.05);Ⅰ~Ⅳ組玉米品質GI值分別顯著升高7.47%、3.98%、3.17%、7.15%(P<0.05);每畝經濟效益分別提高203.8、140.7、198.2元和24元。綜上,栽培密度6647株/畝利于該地區青貯玉米生產。

青貯玉米;栽培密度;生產性能;經濟效益

壩上地區為內蒙古高原的一部分,平均海拔1200~1500 m,屬于寒溫帶氣候,冬季寒冷漫長(李春喜等,2013;Xiao等,2004),年均溫 0 ~ 4 ℃,光照強烈。優勢植被為真旱生的多年生草本植物,主要涉及河北省的圍場縣、豐寧縣、沽源縣、張北縣、康保縣、尚義縣等6縣和塞北、察北管理區,該地區主要分布溫性草甸草原、山地草甸和溫性草原3類草地(趙江等,2011),其中山地草甸的面積最大,為1.41×106m2,占全省草地面積的29.7%,是河北省發展草地畜牧業的重要基地。針對壩上地區飼草引種混亂、產量低、品質差、對病蟲害的抵抗能力差等現狀(朱江玲等,2007),通過栽培不同密度的草玉米萬佳19,對試驗期間青貯玉米的產量、植株性狀、營養成分等指標的測定,研究栽培密度對青貯玉米產量和品質的影響并確定適合壩上地區青貯玉米栽培的最佳方式。

1 材料與方法

1.1 原料 青貯玉米品種:草玉米(萬佳19)購自當地種子市場。

1.2 試驗地點 試驗地點在河北省沽源縣大其梁村。沽源縣地處內蒙古高原南緣,氣候屬溫帶大陸性草原氣候。年平均氣溫1.6℃,年日照時數最長3246 h,最短2616 h。年降水量426 mm,主要集中在6、7、8三個月,占全年降水量的53%。無霜期117 d。試驗地點大其梁村土壤為栗鈣土,pH 8.51、有機質17.1~21.6 g/kg、全氮 2.64~3.75 g/kg、有效磷53.1~ 55.6 mg/kg、速效鉀 195.2 ~232.1 mg/kg、總含鹽量0.891%。

1.3 田間管理 播種前每畝施用牛糞肥1000 kg、磷酸二銨10 kg作底肥,生長期間未追肥。7月15日由于旱情嚴重灌溉1次。分別在苗期、拔節期除草各一次。

1.4 試驗設計 采用隨機區組試驗設計,共設6個密度水平。以當地播種模式(每畝播種量10 kg,行距25 cm)為對照組 (實測密度為19000株/畝),試驗組播種行距50 cm,以手推式精量播種機的5個密度檔分別播種 (實測密度分別為6647、5638、4820、3365、2546 株/畝,分別記為試驗Ⅰ ~Ⅴ組)。

試驗小區面積300 m2,每試驗處理設3個重復。播種時間為5月17日,收獲時間為9月20日。

1.5 檢測指標及方法

1.5.1 青貯玉米的產量測定 每小區刈割中間2行測定產量,留茬高度為10 cm。

1.5.2 株高測定 每小區掛牌10株測定,測定地面至冠層頂部的距離。

1.5.3 營養指標 干物質:收獲時選具有代表性的植株10株進行取樣,切碎混勻稱1.00 kg鮮重在105℃殺青30 min后,65℃烘干至恒重,粉碎過0.45 mm篩備用作營養品質分析。采用半微量凱氏定氮法測定粗蛋白質(CP)含量,采用范式洗滌纖維測定法測定中性洗滌纖維(NDF)和酸性洗滌纖維(ADF)含量,采用殘余法測定粗脂肪(EE)含量,按照GB/T 6436-2002方法測定鈣含量,按照GB/T 6437-2002方法測定磷含量,采用硫酸蒽酮法測定淀粉含量。

1.5.4 粗飼料分級指數(GI)計算方法:

GI=NEL×DMI×CP/ADF;

NEL(MJ/kg)=[1.085-(0.0124×ADF]×9.29;

DMI=120/ADF;

式中:CP為粗蛋白質百分比,%DM;GI為粗飼料分級指數;NEL為粗飼料泌乳凈能,MJ/kg。

1.6 數據統計與處理 用SPASS 19.0軟件對各組數據進行處理,以單變量方差分析進行統計學分析,數據以“平均數±標準差”表示,P<0.05表示差異顯著,P<0.01表示差異極顯著。

2 結果與分析

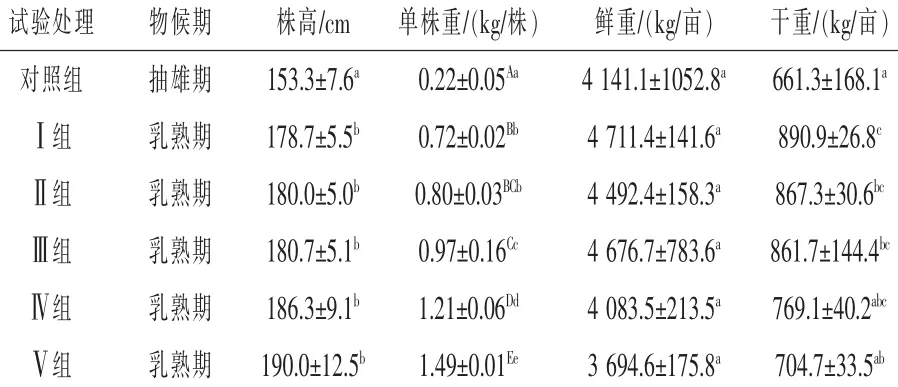

2.1 栽培密度對青貯玉米候期、株高和單株重量的影響 由表1可知,隨著栽培密度的增加,9月20日收獲時,對照組所處的物候期為抽雄期,各試驗組的物候期比對照組早達到乳熟期。各試驗組株高均顯著高于對照組玉米的株高(P<0.05),但各試驗組之間并無顯著差異(P>0.05)。各試驗組玉米單株重量極顯著高于對照組玉米單株重量(P<0.01)。對照組采用超密播種,其單株重量僅有 0.22 kg/株,極顯著低于各試驗組(P < 0.01);各試驗組隨密度的降低單株重量隨之增加,每畝6547株/畝的試驗Ⅰ組單株重量為0.72 kg,而密度為2546株/畝的試驗Ⅴ組極顯著增加到了1.49 kg/株(P<0.01)。由此說明隨著栽培密度的下降,青貯玉米會通過自身調節來保證單位面積生物產量的穩定。各組青貯玉米之間的鮮重無顯著性變化。

表1 栽培密度對青貯玉米植株性狀及產量的影響

2.2 栽培密度對青貯玉米產量的影響 表1表明,隨栽培密度的提高,單位面積土地的鮮產隨之升高,當栽培密度達到6 547株/畝時,產量達到高峰,此密度下,青貯玉米鮮產為4711.4 kg/畝,但當密度繼續增加,產量反而降低,說明栽培密度與產量密切相關;雖然栽培密度不同,青貯玉米鮮產有所差異,但各試驗組及試驗組與對照組之間并未達到顯著水平(P>0.05)。從干物質產量指標看,表現出了與鮮產相同的趨勢,但試驗Ⅰ~Ⅲ組的干物質產量顯著高于對照組(P<0.05),而Ⅳ~Ⅴ組與對照組無顯著差異 (P>0.05)。試驗Ⅰ組的產量最高,為890.9 kg/畝,但與Ⅱ~Ⅴ組之間差異并不顯著(P>0.05),而Ⅱ~Ⅴ組之間差異也不顯著(P>0.05)。

2.3 栽培密度對青貯玉米飼用品質的影響 表2表明,栽培密度對于青貯玉米品質的影響缺乏規律性。粗蛋白質含量最高的是試驗Ⅳ組,為13.08%,但各試驗組之間差異不顯著(P>0.05)。試驗Ⅰ組NDF和ADF含量最低,與試驗Ⅴ組差異顯著(P<0.05),但與其他各組差異不顯著(P>0.05)。相對而言,低密播種條件下,粗蛋白質含量較低,而NDF及ADF含量較高,由此導致其GI值也較低。綜合評價各試驗組的飼用品質,除試驗Ⅴ組外,其他各組的GI值均高于對照組,且以試驗Ⅰ組為最高,說明合理的種植密度有利于青貯玉米品質的提高。

表2 栽培密度對青貯玉米飼用品質的影響%

2.4 不同栽培密度的效益分析 各栽培密度除播種量的投入不同外,其他生產環節的投入均相同,因此效益比較僅從播種量投入和產品銷售收入方面進行分析。所用青貯玉米品種的購買價格為5.0元/kg,所產青貯玉米的銷售價格為0.3元/kg,由表3可知,除試驗Ⅴ組外,各試驗處理的經濟效益均高于對照組,其中以試驗Ⅰ最高,比對照增收203.8元/畝,其次是試驗Ⅲ組,比對照增收198.2元/畝。上述結果表明,通過合理的栽培密度設計,不但提高了青貯玉米的產量,增加了銷售收入,而且還降低了種子用量,減少了種子投入,從而使其經濟效益得到顯著提高。

表3 不同栽培密度的經濟效益

3 討論

目前全株玉米青貯以優良的抗逆性、營養價值高和綜合經濟效益高等優點被廣泛應用于青貯飼料中 (馮鵬等,2011;張新躍等,2006;張吉旺等,2005)。青貯玉米的產量和品質不僅受到地理位置、生態環境等因素的影響,與合理的栽培密度也有很大關系。不同的青貯玉米種本身具有不同的群體適應性,合理的種植密度對玉米的產量、品質和綜合經濟效益意義深遠(華鶴良等,2014)。種植玉米的最佳密度也會隨著生態條件、栽培管理措施及耕種方式等不同而有所改變(屈繩娟等,2009)。針對壩上地區氣候和地理位置情況,栽培不同密度的青貯玉米與當地栽培密度進行試驗對比。研究結果表明,當地普遍采用的栽培密度過密延遲了青貯玉米的成熟,顯著降低了青貯玉米的株高,且極顯著降低了單株重量,降低了青貯玉米的品質,還提高了種子播種成本,而采用適當的栽培密度可以極顯著提高單株重量,由此不但可以有效彌補密度的降低帶來的產量損失,而且在合理的密度條件下,青貯玉米的田間氣候得到改善,光合作用得到提高,因而可以保證玉米的群體產量維持在較高水平 (閔國春等,2007;路海東等,2005)。在本試驗條件下,當種植密度為6647株/畝時,其干物質產量達到890.9 kg/畝,與當地普遍采用的種植密度相比,產量增幅達到了34.7%,對提高青貯玉米質量和產量的效果十分顯著。

4 結論

根據植株生長特性、產量和品質指標以及經濟效益,青貯玉米以栽培密度6647株/畝較為適宜,該密度條件下,其干物質可達890.9 kg/畝,和對照組相比產量增幅達34.7%,每畝增收203.8元。

[1]馮鵬,溫定英,孫啟忠.種植密度對玉米量及青貯品質的影響[J].2011,28(12):2203 ~ 2208.

[2]華鶴良,卞云龍,李國生,等.密度和施氮量對青貯玉米產量與品質的影響[J].上海農業學報,2014,4:81 ~ 84.

[3]李春喜,葉潤蓉,杜巖功,等.高寒牧區青貯玉米生產性能初步研究[J].草地學報,2013,21(6):1214 ~ 1217.

[4]路海東,薛吉全,馬國勝,等.不同類型飼用玉米高產栽培密度研究[J].玉米科學,2005,13(s1):124 ~ 127.

[5]閔國春,楊克軍,盧翠華,等.寒地青貯玉米高產栽培研究[J].黑龍江八一農墾大學學報,2007,19(1):22 ~ 25.

[6]屈繩娟,沈益新.氮肥與密度對青貯玉米產量和品質的影響[J].江蘇農業學報,2009,25(3):596 ~ 600.

[7]朱江玲,劉鴻雁,王紅亞.河北壩上地區湖泊沉積物記錄的中全新世干旱氣候[J].地理科學,2007,27(3):380 ~ 384.

[8]張吉旺,胡昌浩,王空軍,等.種植密度對全株玉米飼用營養價值的影響[J].中國農業科學,2005,38(6):1126 ~ 1131.

[9]趙江,張怡明,牛興奎,等.不同密度條件玉米根系性狀在不同土層中的分布研究[J].華北農學報,2011,26(s1):99 ~ 103.

[10]張慶玲.不同種植密度對春玉米根構型影響的研究:[碩士學位論文][D].山西太原:山西大學,2014.

[11]張新躍,李元華,張瑞珍,等.“飼用玉米-黑麥草”草地農業系統的研究[J].草業科學,2006,32(2):54 ~ 56.

[12]Xiao J,Xu Q,Nakamura T,et al.Holocene vegetation variation in the Daihai Lakeregion of north-centralChina:adirect indication of the Asian monsoon climatic history[J].Quaternary Science Reviews,2004,23(14):1669 ~ 1679.■

To evaluate the effect of planting density on the yield and quality and determine the optimal planting density for silage corn.This experiment was adopting simplified probability unit method,silage corn were randomly divided into five groups with different levels in the cultivated density test(6647,5638,4820,3365,2546 plants/mu)and a control group.The results showed that compared with the control group,the other silage corn groups phenological period arrived at milk stage were earlier,the plant height were hanced by 16.56%,17.41%,17.87%,21.52%,23.93%respectively (P < 0.05);plant weight increased by 227.27%,263.63%,340.90%,450.00%,577.27%respectively (P <0.01);dry matter in Ⅰ ~ Ⅲgroups significantly increased by 34.71%,31.15%,30.30%respectively (P < 0.05);the content of GI were increased by 7.47%,3.98%,3.17%,7.15%respectively (P < 0.05); and the economic benefit increased 203.8,140.7,198.2,24 Yuan per mu.In conclusion,the cultivated density of 6647 plants/mu was beneficial to the production of silage maize in this area.

silage corn;cultivated density;production performance;economic benefit

S816.5

A

1004-3314(2017)17-0021-03

10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20171705

*通訊作者