永遠的大山

文 / 劉秀峰 攝影 / 周西娟

永遠的大山

文 / 劉秀峰 攝影 / 周西娟

賈大山(1942年9月9日—1997年2月20日),河北省正定縣人。1964年作為下鄉知青到正定縣西慈亭村插隊務農,后調至正定縣文化館。歷任正定縣文化局局長、政協副主席,河北省政協常委、河北省作家協會副主席。20世紀70年代開始在《河北文藝》《人民文學》《北京文學》《上海文學》《長城》等多家刊物發表小說。《取經》獲1978年全國首屆優秀短篇小說獎;《花市》《村戲》獲河北省優秀小說獎;《干姐》獲河北省文藝振興獎。其作品多次被《小說選刊》《小說月報》《新華文摘》等轉載,并收入各種選本和中學語文課本。其中《小果》入選《〈人民文學〉創刊30年小說選》以及《青年小說佳作選》;《“容膝”》收入《1992年全國短篇小說佳作選》。另有《半籃蘋果》等戲曲作品分別獲得省級和國家級獎項,并多次在中央電視臺播出,影響廣泛。

1997年2月20日,作家賈大山辭世,年僅55歲。作為河北省第一位獲得全國優秀短篇小說獎的作家,賈大山不僅留下了許多優秀作品,更留下了可貴的精神風范。

生前,他堅持深入生活、扎根人民,為人民抒寫、為人民抒情、為人民抒懷,為廣大文藝工作者樹立了典范。習近平總書記和賈大山的交往和友誼,已成為不朽佳話。

賈大山是河北文學的驕傲。他的作品與他的人格一樣,處處激蕩著一股浩然正氣,充滿著光明與智慧,不僅被很多同時代的的作家敬佩和仰慕,也不斷給予后來更多的人溫暖與力量。

上世紀80年代,中國文學迎來了空前的黃金期。當時,活躍在中國文壇一線的有“二賈”,即賈大山和賈平凹。中國文聯主席、中國作協主席鐵凝回憶,“那時還聽說日本有個‘二賈研究會’,專門研究賈平凹和賈大山的創作。消息是否準確我不曾核實,但也足見賈大山當時的熱鬧景象了。”

“當時‘二賈’并提,難分高下,賈大山似比賈平凹更成熟老練一些。”評論家雷達稱,然而,曾幾何時,文壇上后繼的熱浪一個接一個,賈大山的名字幾乎消失了。

賈大山是何許人也?

他緣何消失,又因何在他去世后的20年里一再被人懷念與追憶?

其實,關注文壇的人對他從不陌生,并且始終心存敬意。在他離開的這20年里,中國面貌已翻天覆地,世事已幾番更替,文壇已非當年的文壇。在此背景下,“賈大山”這個名字一再回到公眾視野,成為話題和現象,不僅讓人喟嘆,更值得后人研究。

文本里的天籟與清涼

“他寫得不多,且一律是短篇小說,大約是當代中國文壇唯一只寫關于農村的短篇小說的作家。”在中國作協主席鐵凝的眼里,對于賈大山是這樣的印象。

賈大山是河北新時期第一位獲全國獎項(全國優秀短篇小說獎)的作家,1980年他獲獎之后去北京中國作協文學講習所(今魯迅文學院)學習期間,正在文壇惹人注目。至90年代,賈大山已不能說是當紅作家,但他卻不斷被外省文友們打聽、詢問。

“在‘各領風騷數十天’的當今文壇,這種不斷地被打聽已經證明了賈大山作品留給人的印象之深。”作為中國文壇的領頭人,鐵凝主席曾三次撰文,表達對賈大山的敬意和肯定。

作為作家的賈大山,身上有什么魔力,值得人們如此去關注?

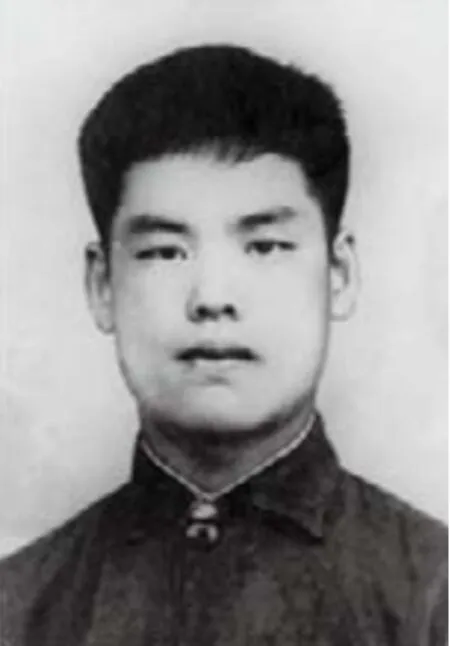

讀中學時的賈大山

1986年,賈大山在木蘭圍場參加省作協創作會時留影。

1991年冬,賈大山在書房。

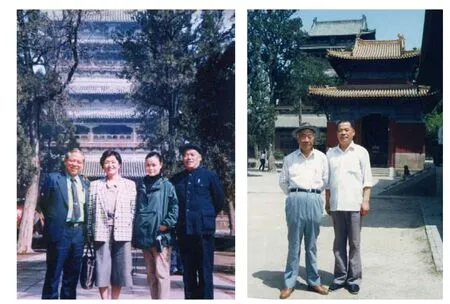

"1991年春節,在離開正定6年之后,我受正定縣委之邀,又一次回到了我曾經工作和生活了三年多的第二故鄉──正定。我抽時間專程到家里看望大山。"(習近平《憶大山》)。圖為習近平夫婦與賈大山在正定常山賓館門前合影。

熟悉賈大山的那一代作家文人都知道,賈大山有打腹稿的習慣,且篇篇能背下來。寫好了就壓在褥子底下,用他自己的話就是“讓它降降溫,過一階段,再拿出來修改。”

縱覽賈大山的創作,他關注底層,注重從平淡的生活中發現并挖掘出“金子”。在他造就的世界里,有樂觀的辛酸,優美的丑陋,詭譎的幽默,冥頑不化的思路和困苦中的溫馨。也有讀者說,閱讀賈大山的作品,有一種美的享受,仿佛看見了那潺潺流淌于山間的清泉,純潔干凈,清澈見底。但這些,還遠遠不是賈大山。

作為作家的賈大山,如此惜墨如金、字斟句酌,究竟要向讀者傳達什么?

作為賈大山的學生,石家莊市作協副主席康志剛向筆者透出了答案:“你這個作品,敢不敢讓你的孩子看,讓你的子孫后代看?如果不敢,就不要寫。”這是賈大山常常提醒他的一句話。他說賈大山主張通過作品,讓人動心,讓人向善。

“野雁見人時,未起意先改。君從何處看,得此無人態?”這是蘇東坡的詩。康志剛說,賈大山非常喜歡這首詩,或許此處的“無人態”正是他推崇藝術的自然之美,這恰恰吻合了他的作品沒有矯揉造作之痕跡。

“讀賈大山小說,就像吃這種棒子面一樣,是難得的機會了。他的作品是一方凈土,未受污染的生活反映,也是作家一片慈悲之心向他的信男信女施灑甘霖。”作家孫犁在致作家徐光耀的信中寫道,“當然,他還可以寫出像他在作品中描述的過去正定府城里的餅子鋪所用的棒子面那樣更精醇的小說。”

自上世紀80年代后期始,中國文壇時尚多變、流派紛呈,各種思潮和寫法讓人應接不暇。賈大山卻不為左右,從不逐潮,絕無媚俗,甚至自撰一聯掛到書房:小徑容我靜,大路任人忙。

位于正定縣城育才街的賈大山居所。賈大山去世后,其愛人張淑梅從樓房搬回了這座老宅。

1982年至1991年間賈大山的居所。在鏡頭里的這張桌子上誕生了“夢莊”系列等幾十篇力作。圖為賈大山愛人張淑梅與賈大山學生康志剛向記者講述當年情景。

上世紀80年代,賈大山去文講所前參加人民文學筆會,左起賈大山、陳世旭、馮驥才、張有德。

“他把小說當做‘布道’,通過講故事,給人心以警悟,以勸導。”(徐光耀《冷下心來說大山》)圖為1986年,賈大山和作家徐光耀在木蘭圍場。

正定縣城育才街兩側,是一排排中國北方最普通的民房,賈大山家的老宅就坐落在這里。他生前居住過的那間小屋,北墻上掛著一幅斗方,上書兩個大字:靜虛。靜之我心,虛之我欲,也許就是賈大山所追求的境界吧。

“我不想再用文學圖解政策,也不想用文學圖解弗洛伊德或別的什么。我只想在我所熟悉的土地上,尋找一點天籟之聲,自然之趣,以娛悅讀者,充實自己。”這是賈大山在《我的簡歷》中的一段自白。

天籟之聲,自然之趣。既清涼自己,也清涼別人。或許,這就是他的心之所向、筆之所往,并且能夠持續牽引讀者的魔力吧。

一位當代文人的底線與良知

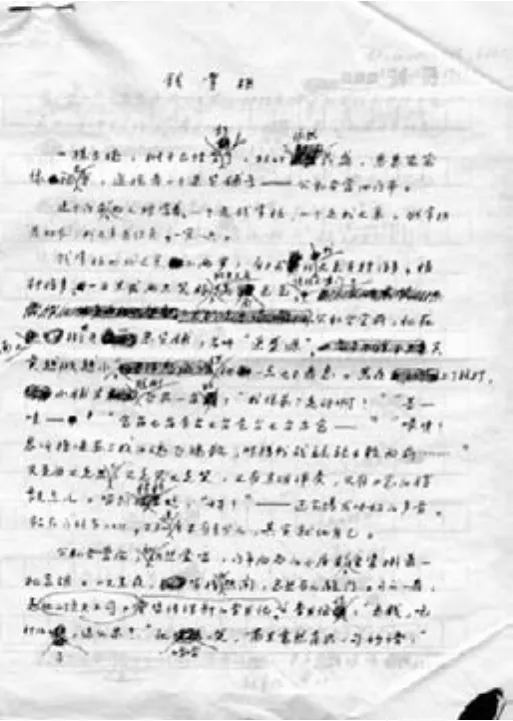

賈大山手稿。“寫了小說他就壓在褥子底下,誰要就由誰拿去。他告訴我說:‘我這褥子底下經常壓著幾篇,高興了就隔著褥子想想,想好了抽出來再改。’”(鐵凝《大山在我心中》)

“我們中國有個好傳統,就是有德者必有言,有言者必以德,很重視文與德的關系。”三十多年前的1984年10月28日,在正定縣業余作者創作座談會上,賈大山如是教導學生。其實,這又何嘗不是他給自己定的“戒律”。

“妄語者,不浄心,欲誑他,覆隱實,出異語,生口業,是名妄語。”在佛教中,妄語乃五戒之一,又十惡之一。

賈大山一生作品不多,而且力求簡短,惜墨如金,今天看來或許與他諳熟佛法不無關系。他不僅知道該不該說,怎么說,更知道有所為和有所不為的關系。

小說發表時他也不在乎大報名刊,寫了小說壓在褥子底下,誰要就由誰拿去。在賈大山看來,似乎隔著褥子比面對稿紙更能引發他的思路。隔著褥子好像他的生活能沉淀得更久遠、更凝練、更明晰。隔著褥子去思想還能使他把小說越改越短,讓他越走越遠。

“1986年秋天,鐵凝同志到正定,閑談的時候,我給她講了幾個農村故事。她聽了很感興趣,鼓勵我寫下來,這才有了幾篇《夢莊記事》。”賈大山曾在《我的簡歷》中講述了《夢莊記事》的由來。

如果說讓賈大山一舉成名的小說《取經》,還帶有解讀政治和政策的痕跡,1986年以后的夢莊記事系列小說則是重要的轉折。“從理到情的過渡,從政治化到人情化的過渡,從行動性到心理性的過渡,從寫問題到寫人情的過渡,從寫怎樣管理農民到研究農民心態本身的過渡,從政治生活化到生活心靈化的過渡。”(評論家雷達)

“今天想來,其實當年他給我講述那些故事時,對《夢莊記事》系列已是胸有成竹了。”鐵凝感嘆,“而讓我永遠懷念的,是與這樣的文壇兄長那些不可再現的清正、有趣、純粹、自然的文學‘閑談’。在21世紀的當下,這尤其難得。”

“夢莊的村東、村西、村北盡是沙地。尤其是村北,一片白茫茫的沙地望不到頭,大約有兩千畝。村史記載,這里屬于一條早已干涸了的大沙河的河灘地。”西慈亭村黨支部書記任文來(右一)在為前來采風學習的作家們講解當年沙地治理情形,他說,賈大山當年治理沙地的構想如今都變成了現實。

《夢莊記事》系列小說之后的大山,創作狀態和聲望已然不同早年。當然可以想見,當年,作為一名當紅的作家,各類采風交流的邀請自然少不了,但“他一直住在正定城內,一生只去過北京、保定、石家莊、太原。1993年到北戴河開會才第一次也是唯一一次看見了海。”

他對文壇關注如此冷淡。河北省曾經專門為他召開過作品討論會,但是他卻沒參加。他說:“多一事不如少一事。我坐那兒,人家都會說好話,我要不在,人家就可以暢所欲言,好就好,不好就不好,有啥說啥。”某報社《作家動態》欄目向他約稿,他連連搖頭:“我是業余作者,不是作家,更沒有什么動態。”

“風光露臉的事他不參加,出乖丟丑的事也找不到他。在文壇上看不到他,可他的人緣文緣又很好。文壇上沒有人敢輕視他,他的小說寫的不是很多,但出一篇是一篇,返樸歸真,大道自然,很有些蒲松齡的遺風。”中國作協文學講習所同學、作家蔣子龍說:“大山是一位智者,是當今文壇上真正能夠離群索居、自甘寂寞的人。”

讓人更不可理解的是,賈大山名聲在外,生前卻無一本著作出版。

上海文藝出版社曾主動伸出橄欖枝,他沒有答應。他說:“我是河北人,如果出書也只能先在河北出。”河北省作協的領導曾多次提出幫他聯系出版社,他卻婉言謝絕。“起初我以為他工作忙,無暇顧及,就提出要幫他搜集整理,他不讓。有熱心朋友要為他找企業拉贊助,也有企業家朋友主動要資助他,他說:‘出書還得買書號,不出不出。’”直到賈大山去世后,才由省作協出資,出版了他的小說集。

出正定縣城,北行十幾里地,就到了西慈亭村。1964年到1971年,賈大山曾在這里度過7年的知青歲月。賈大山當年的好友、村民陸樹棠回憶說,“在演演唱唱、寫寫畫畫之外,賈大山還有一大本事——說和。連村里那些在外見過世面的人,都佩服這小青年的智慧和老道。”

面朝文學、背對文壇。任文壇風云際會,我自巋然不動。在浮躁之風日盛的文壇,賈大山讓人難以理解的“固執”,卻成為一道有底色的風景。

“我甚至想,連大山的不肯出書,也是一種勸誡。出書是為勸人學好向善,為社會提供精神食糧。目的是崇高的,那又為什么走后門兒,為什么花錢買書號,為什么摻糠使水地蒙人?那樣得來的錢,得來的名譽、地位、職稱,以及一切好處,是好還是壞?安寧地下去嗎?我能出而不出,逆風而行,給鉆邪門歪道的人一個抗議,一個提醒,總也有那么一點益于世道人心之處吧?”徐光耀說,他把小說當作“布道”,通過講故事,給人心以警悟,以勸導。至于能起多大作用,他從不計較。

一位基層文化局長的擔當

“在我有限的見識中,聽說的第一個常山人是三國趙子龍,認識的第一個常山人是當代賈大山。一個是古人,一個是今人;一個是武人,一個是文人。”作家陳世旭說。

在羅貫中筆下,長坂坡一戰讓趙子龍名震天下,常山也美名遠播。趙子龍不必多言。而常山,乃秦時恒山郡,西漢常山郡,治所即歷史上的真定,即現今的正定。

正定是國家歷史文化名城,千余年來始終是河北重鎮,曾與北京、保定并稱“北方三雄鎮”。曾經,它雖以糧食“過江”而大出過風頭,但它留給當今社會的文化遺存卻最讓正定人引以為豪。

有人擔心,做一名文化局長并非易事。1982年后,賈大山卻自如地做著專家級局長。“他能把許多的經文整段整段地背誦出來。中央常委、國務院總理來正定,參觀大佛寺,正定只有請他出面講解。一旦開講,他的那份虔誠,那份熟諳,那份頭頭是道,那份出神入化,真可以令聽者入迷。”陳世旭說。

“面對城內這‘檐牙高啄’‘鉤心斗角’的古建筑群,這禪院寺廟,做一名文化局長也并非易事。局長不是導游,也不是只把解說詞背得滾瓜爛熟就能勝任的講解員,至少你得是一名熟悉古代文化的專門家。賈大山自如地做著這專門家,他一面在心中完整著使這些古代文化重放光彩的計劃,一面接應各路來賓。即使面對再大的學者,專家賈大山也不會露‘怯’,因為他的起點不是只了解那些靜穆著的磚頭瓦塊,而是佛家、道家各派的學說和枝蔓。”(鐵凝《山不在高》)左圖為1987年賈大山和鐵凝(右二)及日本漢學家南條純子夫婦于正定隆興寺內。右圖為1990年夏,賈大山和汪曾祺于正定隆興寺。

1990年初,賈大山和文學界朋友在正定隆興寺合影留念。

“那些古寺古塔仿佛他的心愛之物般被他摩挲著,而談到他和那些僧人、住持的交往,你在夏日習習的晚風中進一趟臨濟寺便能一目了然了,那時十有八九他正與寺內住持焦師傅躺在澄靈塔下談天說地,或聽焦師傅演講禪宗祖師的‘棒喝’。 ”鐵凝說。

《取經》獲獎之后,賈大山名聲大噪,地區文聯、《河北文學》幾次想調他來,都被拒絕了。然而,外人不知的是,賈大山一反常態接手的卻是一個“爛攤子”。

他的朋友、省作協原主席堯山壁回憶說:“我大惑不解找上門去。他說你有所不知,我對趙云的常山、白樸的真定有特殊感情,當文化局長不是為做官,而是想為家鄉干點兒事。”

他深諳癥結所在,到文化局上任后,與大家第一次開會,就宣布了兩個三“不”。一個是:不搞一朝天子一朝臣,不搞不教而誅,不要不干正事。另一個是:不要不喝酒不辦事,不要喝了酒亂辦事,不要辦了事就得喝人家的酒。

正定開元寺鐘樓建于唐,明清重修,是現存唯一的唐代鐘樓實例。1933年春,梁思成曾來此考察。“文化大革命”開始以后的1966年,受到批判的梁思成于5月16日上午急電正定文保所,讓把鐘樓的唐代板門拆下來保護好。1988年,在賈大山當正定文化局長期間,鐘樓被列為全國重點文物保護單位,并進行落架復原性修繕,1990年竣工。賈大山小說《蓮池老人》就取材這里。

“1982年冬,在眾人舉薦和縣領導反復動員勸說下,大山不太情愿地挑起了文化局長的重擔。雖說他的淡泊名利是出了名的,可當起領導來卻不含糊。上任伊始,他就下基層、訪群眾、查問題、定制度,幾個月下來,便把原來比較混亂的文化系統整治得井井有條。”當時尚在福建工作的習近平在離開正定13年之后撰文《憶大山》,回憶了賈大山當文化局長的情形。在任文化局長期間,大山為正定文化事業的發展和古文物的研究、保護、維修、發掘、搶救,竭盡了自己的全力。常山影劇院、新華書店、電影院等文化設施的興建和修復,隆興寺大悲閣、天寧寺凌霄塔、開元寺鐘樓、臨濟寺澄靈塔、廣惠寺華塔、縣文廟大成殿的修復,無不浸透著他辛勞奔走的汗水。

一個淡泊名利、不喜熱鬧、不喜出頭露面的人,但他擔任文化局局長時,為正定的古建筑保護工作曾一次次地往返于北京和省城,請古建筑專家、申請文物維修經費。他主持修復了開元寺鐘樓,完成了大悲閣落架重修的前期工作,并報批了全國歷史文化名城。差旅中,圖省錢,住的是地下室,吃的是地攤兒飯。有一陣兒,賈大山得了胃腸潰瘍,只得把藥罐帶在身邊,白天跑工作,晚上熬中藥。每年除夕到初一,是別人最放松的時候,卻是賈大山最緊張的時刻。他親自在隆興寺值班,晝夜巡視,電話查崗。

位于正定燕趙南大街85號的常山影劇院。賈大山上任正定文化局長的第三年即1984年開工,1985年元月正式開業。當時,為了保證工程質量和工期,賈大山把鋪蓋都搬到了工地。多年以來,常山影劇院一直為正定縣的中心會場和中心舞臺。

為了修繕大悲閣,他親自撰寫《募捐啟》,情理并重,感人肺腑,在當地乃至港臺引起強烈的反響。“《募捐啟》情真意切,是一篇膾炙人口的實用散文。先生平時很少主動給刊物稿子,而那年躺在病榻上的他卻讓師母把這篇文章找出來,希望能在我們雜志上發表,他說,我再為家鄉做點貢獻吧!”時年在《當代人》任職的康志剛回憶稱,果然,這篇文章發表后反響強烈,他對家鄉和古文化的熱愛之情打動了每一位讀者。

曾任正定縣文化局黨委書記的王志敏說,原先,縣文保所每年收入的20%,算下來有幾十萬元,要上繳到縣財政,賈大山借著縣領導到文化局現場辦公的機會,據理力諫,爭取到用這筆錢設立文化發展基金。以窮著稱的文化事業開始有了“底氣”,啟動縣圖書館建設,設立文藝繁榮獎,正定的文化氛圍越來越濃厚。但賈大山在任期間,文化局一直在十來間小平房里辦公,是縣局機關中辦公條件最差的。他在任九年,文化局沒有一筆吃喝賬。

九年后,賈大山主動辭去局長職務。他感嘆道:“思吾任上,不敢妄稱建樹,自思尚未擾民,心也安矣。”

榜樣的力量

上世紀九十年代,賈大山去山西開會。會上他說,有一段時間他罷了筆,因為知道新潮峰起,自己的小說沒人看了,但最近他又寫開了,因為他又聽說,現在新潮小說、舊潮小說都沒有人看了。眾皆嘩然。

2014年12月23日,中國作協、河北省委宣傳部及河北省作協等聯合舉辦的《賈大山文學作品全集》出版座談會在北京中國現代文學館舉行。

還有一次陪作家同學陳世旭游大佛寺。剛剛津津有味地講了一個佛教故事之后,沉默了一會兒的大山忽然說:“我真覺得自己不該再寫小說,因為有人寫得太好了。”他說的“太好”的小說是《圍城》。接著他就繪聲繪色地背誦了《圍城》中的兩個大段。一段是關于女人與政治的那一番議論;一段是方鴻漸、趙辛楣決議去拜訪汪氏夫婦后對那條小溪的描寫。

“寫景就寫景罷了,卻仍少不了橫生議論:‘這表示只要沒有危險,人人愿意規外行動’,你看這……”大山一面說著一面用手指往下有力地戳著,眼睛里滿是欣賞和神往,“看了人家的書,覺得自己真沒有資格寫書。”陳世旭怔怔地看著他,心想大山還是大山。大山還是作家。文學之心,文學之望未滅。

其實,時至今日,寫與不寫,有人看和沒人看,賈大山仍是賈大山。正如他的“小徑容我靜,大路任人忙”。有人說,這是不為塵俗利害炎涼所動,一如莊子的天地有大美而不言。他是如此摯愛生活、太認真生活,再加上他擁有比常人遠為優越的智慧,那摯愛和認真的表達也就不同凡響。

“大山走了,他走得是那樣匆忙,走得是那樣悄無聲息,但他那憂國憂民的情愫,清正廉潔、勤政敬業的作風,襟懷坦蕩、真摯善良的品格,剛正不阿、疾惡如仇的精神,都將與他不朽的作品一樣,長留人間……在與大山作為知己相處的同時,我還更多地把他這里作為及時了解社情民意的窗口和渠道,把他作為我行政與為人的參謀和榜樣。”在賈大山去世一周年的1998年,習近平雖遠赴福建任職,仍在河北刊物《當代人》上撰文紀念賈大山。

2014年10月,在全國文藝工作座談會上的講話中,習近平作為國家領導人再次提起與賈大山的交往。“他給我印象最深的就是憂國憂民情懷,‘處江湖之遠則憂其君’。文藝工作者要想有成就,就必須自覺與人民同呼吸、共命運、心連心,歡樂著人民的歡樂,憂患著人民的憂患,做人民的孺子牛。這是唯一正確的道路,也是作家藝術家最大的幸福。”這段被傳為佳話的交往和情誼,讓人為之動容。

2017年2月,“迎慶黨的十九大——學大山 寫人民 出精品”主題創作活動啟動儀式暨學習賈大山創作精神座談會在石家莊市舉行。5月,石家莊作協和《當代人》雜志組織省會大批青年作者來到了賈大山下鄉的地方西慈亭,學習和紀念大山。此間,文藝界又掀起了學習賈大山的熱潮。河北文聯副主席,石家莊文聯主席、作協主席周喜俊說,“今天我們學大山,不僅要學習他的文學經驗,更要傳承和發揚大山的品格與精神。”

逝者已去,生者追憶。盡管賈大山生前低調得出名,去世20年后,他作品和人格的光輝卻越來越明亮,如同一抹永遠不會消失的陽光,向人們傳遞著文學的悲憫、寬闊與善美,也給人們無限的溫暖與力量。

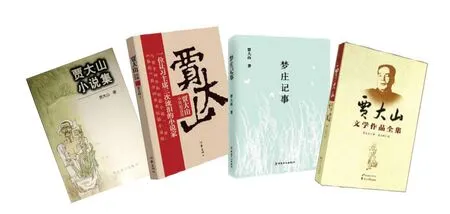

賈大山去世后,1998年至今陸續整理出版的四本專著。

畫家韓羽曾為河北作家畫漫畫像,有徐光耀、鐵凝、賈大山。到賈大山時,韓羽卻只畫了一個背影,并題字:“賈大山自甘寂寞,埋頭寫作,不喜出頭露面,只畫背影,意在頌彼之長;我本畫技不高,難得肖似,只畫背影,實為避己之短。”《長城》發表后,賈大山從正定打來電話:“你不欲我以真相示人嗎?”韓羽說:“不聞金圣嘆批《西廂記》之語乎:‘觀如來者不見頂相,正是如來頂相也。’對方沒了聲音,又和我玩起喜怒不形于色了。”

1989年,著名詩人賀敬之來河北,曾專程趕到正定,要看看正定的“二大”:一個是大佛寺,另一個便是賈大山。汪曾祺先生初次來正定,就為他揮毫題寫道:“神似東方朔,家傍西柏坡。”后來汪老又給病中的大山先生寄來了一幅墨寶,以稱贊他超脫、高尚的思想境界和藝術品格:“萬古虛空,一朝風月……”

古人云,凡作傳世之文者,必先有可傳之心。

“用明凈的心,寫好的東西。”鐵凝說,“他這種難能可貴的‘一貫’使他留給文壇、留給讀者的就不僅是獨具價值的小說,還有他那令人欽佩的品性:善意的,自尊的,謹慎的,正直的。”賈大山作品所傳遞出的積極的道德秩序和優雅的文化價值,相信能讓還不熟知他的讀者心生歡悅,讓始終惦念他的文學同好們長存敬意。

編輯/劉秀峰

2017年5月,石家莊市作協和《當代人》雜志組織省會大批青年作者來到當年賈大山下鄉的西慈亭村采風學習。