傳國粹藝術 創布藝風采

——談“布藝京韻”藝術坊實踐與研究

圖、文/李慶柱 北京市密云區第三小學

北京市密云區第三小學高度重視中華優秀傳統文化教育,將國家級的“非遺”項目京劇,納入美術課堂教學和藝術社團活動中。“布藝京韻”藝術坊的實踐與研究是探索中國非物質文化遺產、弘揚國粹的一個新途徑。

一、京劇文化進校園的意義和現狀

京劇是我國的國粹,它把歌唱、舞蹈、音樂、美術自然地融為一體,具有極高的美學價值。京劇不論是唱腔、念白、身段、舞蹈、戲裝、臉譜,無不顯示著中華民族文化藝術的特色,是富含人文精神的典型中國文化,是中華民族文化的瑰寶,更是人類共同的文化遺產。

京劇藝術作為我國傳統文化,卻在傳承與發展方面不容樂觀。其一,在學校教育體系所占的分量極少。其二,京劇雖然是傳統文化的精粹之一,但在傳統文化進入學校教育這一話題中,人們往往更偏向于社會公認的文化經典學習。京劇教育呈現出不均衡的狀態,除了少數有戲曲教育傳統或以戲曲教育為特色的學校外,京劇基本上處于學校教育和傳統文化教育的邊緣地帶。

如何讓小學生由衷地喜歡京劇,進而愛上這門藝術,表現這門藝術?我從一個“新”字入手。

課堂上,通過學生感興趣的故事和歷史事件導入,引導學生觀看精彩的京劇名段,輔以基本的京劇常識和有趣的典故,學生對京劇產生了濃厚興趣。在此基礎上開創新的藝術形式,以手繪為媒介,將京劇人物造型、臉譜與布藝結合,成立了布藝京韻藝術坊,教學上根據學生年齡特點采取分層教學,因材施教,開創京劇校本課程。

二、以創新實踐為要,養成知行合一的文化本能。

《義務教育美術課程標準》明確提出了要把“文化傳承”作為美術教學的一大重點。在傳統文化教育普及中,我從實踐中嘗試尋找京劇文化與布藝之間的關聯,從美術的角度切入京劇藝術,將布藝作為構建傳承京劇藝術文化教育的橋梁,通過布藝生成新的美術教學資源新的藝術表現形式,來表現和傳承京劇文化,幫助學生充分體驗京劇藝術獨特的美,賦予布藝新的含義。

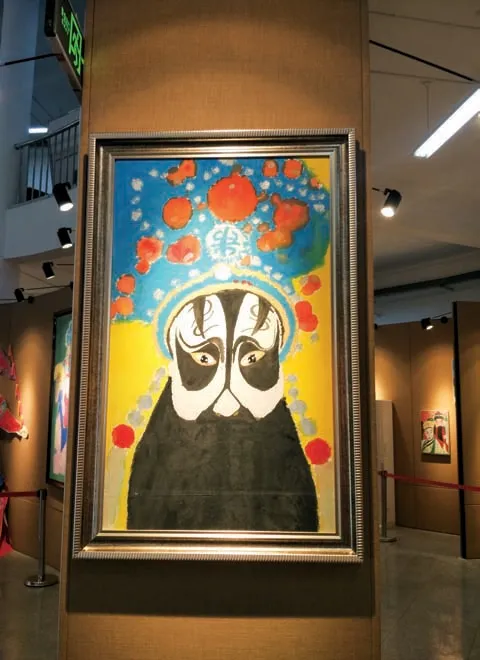

學生在京劇藝術的寶庫中選取自己喜歡的一枝一葉,通過手繪布藝大膽表現出來,我們熟知的那些人物和臉譜,以一種全新的面貌和風格呈現在我們眼前——小學生特有的稚拙造型、個性十足的色彩搭配、布上彩繪獨有的質感,訴說著一段段優美生動的故事與演義,深深地打動著每一位欣賞者。這才是真正的傳承。

(一)傳承教育以學生發展為主

通過布藝京劇課題的研究與實踐,學生獲得親身參與探索布藝和京劇藝術的體驗,使學生由淺入深地了解京劇藝術博大精深的文化。經過畫筆的描繪使學生體驗了布上藝術的創新魅力,提高學生藝術素養的同時又傳承了京劇文化的神韻,從而使學生進一步熱愛、繼承和發展民族的非物質文化。在藝術教學中注重了過程性、體驗性研究,引導學生主動參與、親身實踐、獨立思考、合作探究,從而實現學生學習方式的轉變。

(二)傳承創新促進教師自身發展

通過布藝京劇課題的研究,進一步提高了教師的業務素質和能力,促進教師課程意識和課程開發能力的提升,進而促進教學能力的提升,提高了本校教師的科研水平,使其具有寬廣厚實的業務知識和終身學習的自覺性,提高教師的創新期望和創新意識,使教學活動成為富有激情的創造性活動。

(三)傳統文化教育促進學校學科建設

通過布藝京劇課題的研究,在校園內營造京劇進課堂的良好氛圍,讓學生更加了解我國的京劇藝術文化,培養學生對京劇藝術的興趣,了解布藝文化和京劇的相關知識,進一步傳承、弘揚優秀的中華民族傳統文化和民族國粹的意義,進一步樹立學生的民族自信心和自豪感。通過開展這一活動,豐富學校校園文化,使學校的藝術特色更具內涵。利用布藝京劇校本課程推動學校校園文化建設,創新和發展民族優秀傳統文化。

三、“布藝京韻”藝術坊的實踐與研究

如何在京劇藝術傳承中將美術中的布藝教學融合起來,使“布藝京韻”能充分體現美術課程的特色,并在繼承傳統京劇文化和發揚京劇文化魅力的基礎上,實現布藝上的創新應用。以布為載體表現京劇美學的主要內容,在課程結構上分為美妙神奇的臉譜世界、絢麗多姿的服飾藝術、精美絢麗的京劇道具、象征經典的京劇舞臺、意象唯美的人物造型、氣韻生動的節奏藝術。通過布藝京劇課程,持續性地在學生中傳播京劇文化精華,使這些寶貴的文化傳統在布藝上獲得新的生命力,使中華民族國粹文化永遠流傳。具體研究內容如下:

1.探究多種材料如丙烯顏料、紡織顏料等顏料在各種布料(如純棉布,滌綸布,亞麻布、帆布、絲綢、苧麻)上的繪畫形式,實踐其材料自身的吸水性、耐光性、穩定性及可繪畫性。

2.根據各年級的學生特點,分年齡研究主題:京劇起源、京劇人物(水墨人物畫)、京劇行當、京劇臉譜、京劇著名曲目、京劇流派、京劇的行頭(服裝)。改革美術課程結構,對課堂教學內容的延伸進行了改革嘗試,開辦了每月一到兩次的布藝課。

3.對京劇文化與美術的關聯進行梳理。包括舞臺布景、戲曲角色的化妝造型等。此外,歷史悠久的以戲曲人物形象和戲曲表演情境為題材的美術作品,也是民族戲曲藝術與民族美術相結合的成功產物,成為民族傳統美術的一大特色。在京劇藝術中,如頭部的臉譜、面具、頭飾、盔頭等,身上的戲裝、手執的道具、足下的靴鞋,還有周圍的布景、燈光照明及舞臺裝置等都獨具審美趣味。另一部分是以戲曲舞臺人物形象與劇情故事為表現題材,或是為造型參照對象的各種美術形式。觀眾可以從美術品中回味戲曲藝術的唱、念、做、打和裝扮之美,也欣賞繪畫藝術之美。

4.采用豐富手段,寓教于樂。創設令學生愉悅的物質、精神環境,運用布藝的形式,真正激發學生對京劇文化的興趣。京劇藝術大師梅蘭芳說過:“中國戲曲是一種綜合性的藝術,包含著劇本、音樂、化妝、服裝、道具、布景等因素,這些都是要通過演員的表演來實現的。它的表演本身,就包括歌、舞、白、武打和表情等各個方面。”在教育普及中大力挖掘學科間的聯系和綜合運用,做到了“寓教于樂”,使學生在感覺“有意思”的基礎上領悟到“有意義”。

以非物質文化遺產文化的京劇和傳統布藝結合,開發并整合課程資源,堅持以學生為主體。讓以布為“紙”,以紡織顏料為“墨”的京劇人物彩墨畫布藝成為學校標志性的特色項目,使其以獨特的魅力吸引廣大學生的積極參與,在校園中開展依托布藝的形式傳承京劇文化魅力的研究,既能豐富學生的知識,又能減輕他們的學習壓力,加深他們對中華文化的認識和理解,培養他們熱愛、繼承和發展民族文化藝術,培育其共同的情感和價值、共同的理想和精神。

四、傳承國粹藝術,弘揚傳統文化的新途徑

布藝和京劇的結合是從美學和實用性的視角審視京劇藝術,通過布藝生成新的美術教學資源來表現京劇文化,體驗京劇藝術獨特的美。弘揚了京劇傳統文化的同時,又提升了布藝的藝術品質。創造性地把生活中的布藝作為傳承京劇藝術的新途徑。

在手繪設計、創意過程中,要依據不同內容、不同主題特征進行色彩整合,這樣才能使圖案在整體和諧中創新。通過手繪布藝的過程可以積累文化底蘊,培植創新的悟性和靈性;可以創設校園文化氛圍,培植創新的個性和品性。手繪布藝最大的價值不在款式面料,而在于所承載的文化意義。

用布藝藝術的手法來表現傳統京劇文化,生成新的藝術形式,在當代生活方式中激蕩起人們對中國優秀傳統藝術的重視與高度認知,讓其成為藝術創造的靈感源,在弘揚中國優秀傳統文化中發揮作用,從而繼承和發展這些美麗優秀的藝術瑰寶。

學生們畫的京劇人物、服飾布置校園