黑龍江省煤礦區廢棄地更新利用策略研究

姜 云 劉方寧

(黑龍江科技大學建筑工程學院,黑龍江省哈爾濱市,150022)

黑龍江省煤礦區廢棄地更新利用策略研究

姜 云 劉方寧

(黑龍江科技大學建筑工程學院,黑龍江省哈爾濱市,150022)

在對煤礦區廢棄地概念界定的基礎上,分析了因煤炭開采引發的土地資源浪費、生態系統失衡、城市產業轉型緩慢以及城市交通網絡發展受阻等方面問題。分析了相關利益群體間的利益關系,得出3種均衡投資各方利益關系的機制,并提出應加強制定煤礦區廢棄地更新利用政策法規,提出了注重土地功能混合利用與采礦遺跡保護、加強生態修復與景觀再生等煤礦區廢棄地更新利用策略,以期為緩解煤礦區土地壓力、提高煤礦區土地利用率提供借鑒和參考。

煤礦區 廢棄地 土地置換 生態修復 景觀再生

AbstractBased on the concept definition of derelict land in coal mining areas, some issues caused by coal mining were analyzed, including waste of land resources, ecosystem unbalance, slow urban industrial transformation and limited development of urban transportation network. Through analyzing the interest relationship between related interest groups, three mechanisms of balancing interest relationships were obtained, the policies and regulations of coal mining areas derelict land renewal use were suggested to be reinforced, series of derelict land renewal use strategies were put forward, such as paying attention to land function mixed utilization and mining relic protection, strengthening ecological restoration and landscape regeneration, hoping to provide a reference for releasing land pressure and improve land use rate of coal field.

Keywordscoal mining areas, derelict land, land replacement, ecological restoration, landscape regeneration

煤炭資源的不斷開采及城市空間的日益擴展,使得煤礦區用地不斷向外擴張,一方面占用了大量的農業用地,另一方面引發了地表沉陷、地面積水以及煤矸石山占地等問題,產生了大量的煤礦區廢棄地,而且大量的煤礦區廢棄地多處于閑置和被遺棄的狀態。廢棄地的不斷產生,不僅使得土地資源日益緊缺,加劇了人地矛盾,也造成生態環境的惡化,進而影響煤礦區土地的集約有效利用及可持續發展。

目前,工礦廢棄地再利用研究已成為國際上的研究重點和熱點。2014年,中國國土資源部發布了《節約集約利用土地規定》(中國國土資源部令第61號),強調對歷史遺留工礦廢棄地等存量土地加強內涵挖潛,消化利用閑置和低效土地,重視廢棄地再開發利用。科學、合理、有效地進行煤礦區廢棄地再利用,是緩解煤礦區土地壓力、提高煤礦區土地利用效率、改善煤礦區生態環境和人居環境的重要途徑,因而煤礦區廢棄地更新利用策略研究尤為重要。

1 廢棄地概念界定

1.1 廢棄地

中國現有研究所涉及的學科領域及對廢棄地內涵的理解是不同的。因此,目前對于廢棄地的概念界定缺乏系統性,沒有形成一個清晰、完整、權威的界定。有學者將廢棄地定義為曾經為工業生產用地和與工業生產相關的交通、運輸、倉儲用地,后來廢置不用的地段;還有專家綜合國內外研究將廢棄地定義為在各種類型土地利用的過程中,隨著人類活動的停止而使得已經使用或開發的土地目前處于閑置、遺棄或未被完全使用的特殊狀態,且該類土地需要經過一定的治理才能投入將來的再次利用;另有專家認為廢棄地是指曾經用來作為工業或商業用地等被開發,現在閑置下來,這些土地或許遭受污染,需要亟待改造治理的土地。

綜上所述,廢棄地可理解為閑置的、廢棄的、被污染、未被完全開發利用在工業、農業、建設、交通等方面的各類用地,廢棄地不僅包括城市內部舊的或正進行改造的工商業建筑,還包括在各種類型的土地利用中所產生的各種用地,而且需要通過有效的干預治理,才能被重新利用的土地或建筑。

1.2 煤礦區廢棄地

中國礦業廢棄地的概念源起于Gemmell RP編著的《Colonization of Industrial Wasteland》,即指為采礦活動所破壞的,非經治理無法使用的土地。綜合其他學者的研究,作者認為煤礦區廢棄地是指煤炭開采及相關產業活動所占用、破壞、低效利用或閑置的,未經系統治理難以進行其他產業活動或喪失經濟利用價值的嚴重退化的土地。

2 煤礦區廢棄地對城市的影響

2.1 浪費土地資源

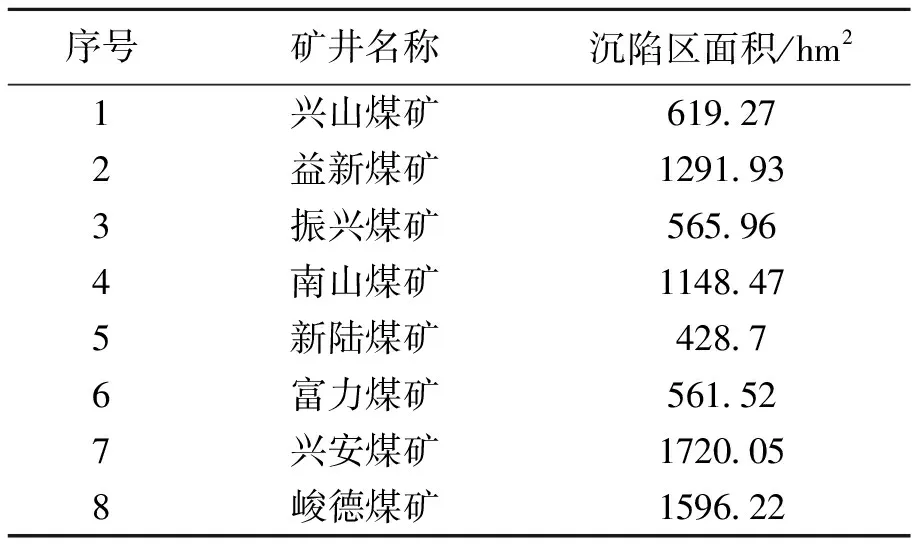

在中國,煤炭開采造成的土地損毀大約有200萬hm2,然而復墾率卻只有25%,歐美國家則普遍維持在80%左右。據統計,每開采萬噸煤炭將產生0.002 hm2的土地塌陷,2012年中國煤礦塌陷面積約650 hm2,僅礦業開發破壞損毀的土地高達4.6萬hm2。黑龍江省鶴崗市因煤礦開采活動已產生大面積的采煤沉陷地,至2013年底,總面積已達7932.12 hm2,鶴崗市各礦采煤沉陷區面積統計見表1。

表1 鶴崗市各礦采煤沉陷區面積統計

根據鶴崗市2013年度的土地變更調查結果顯示,鶴崗市采煤沉陷區主要涉及8個一級地類,其中居民點及獨立工礦用地為4766.9 hm2,占總沉陷區面積的60.1%,涉及耕地面積2394.6 hm2。因此,因煤礦開采而遺棄的廢棄地引發的土地破壞及浪費是不可輕視的。

2.2 破壞生態系統

煤礦開采及相關生產活動等都會對煤礦產業用地及周邊地區環境帶來嚴重的污染。污染源主要包括露天堆放的初產煤礦產品、采煤殘渣廢棄物、生產垃圾以及化工產品等。據統計,黑龍江省四大煤炭城市,分別是雞西市、鶴崗市、雙鴨山市和七臺河市,現存矸石山4000余座,總堆積量達1200億m3。固體廢棄物中含有大量的重金屬元素,如黃鐵礦(FeS2)等將滲入土壤和地下水;工業廢氣中的硫和酚等有害污染元素在空氣中堆積,極易產生酸雨,這些都直接影響動植物及微生物的生長,切斷了生態循環鏈。

2.3 阻礙城市交通網絡發展

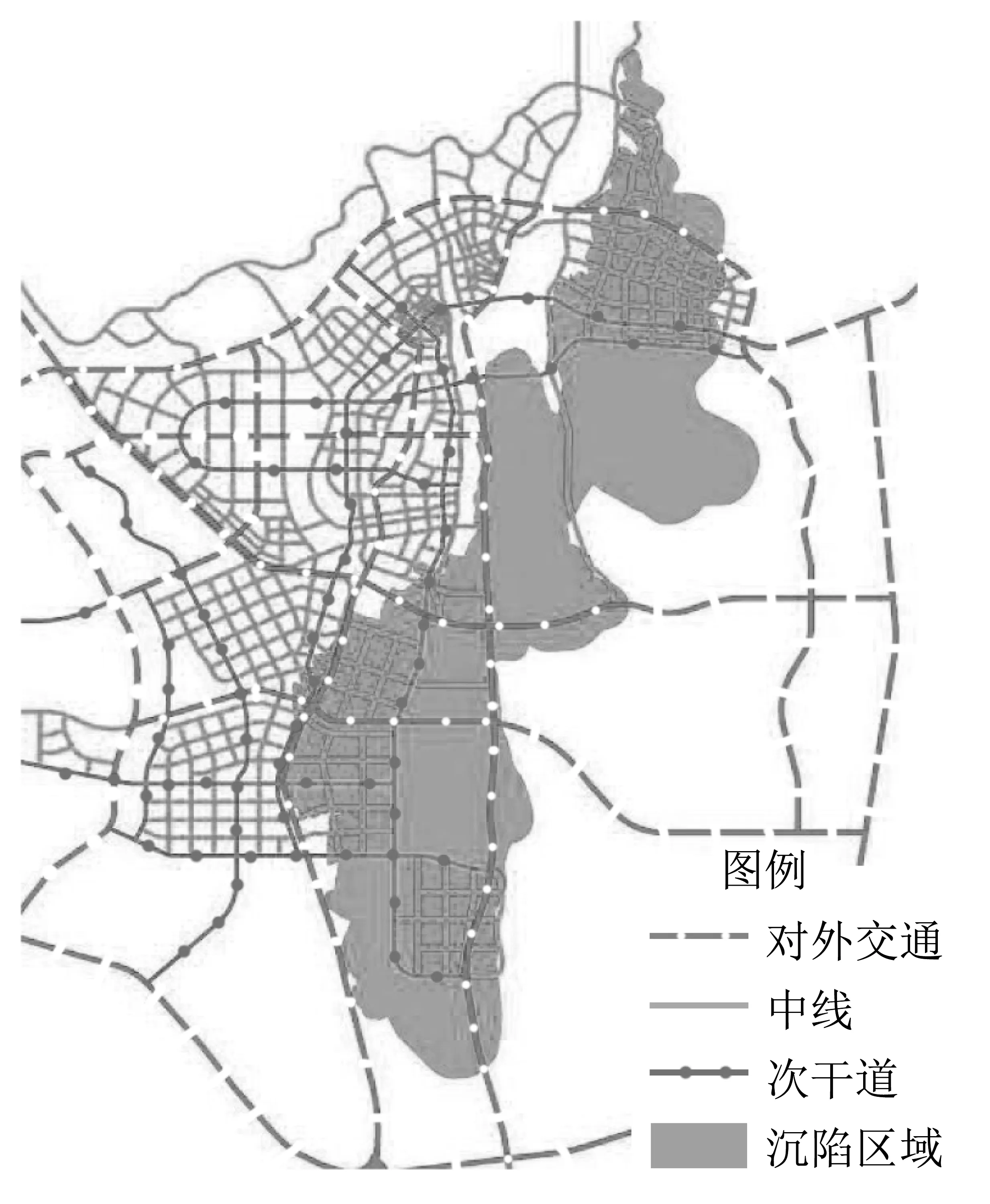

廢棄地的產生打破了原有城市總體規劃中對交通線路的規劃設計,切斷市域間的通行道路,影響城市總體規劃建設的實施,黑龍江省鶴崗市交通路線受影響狀況預測如圖1所示,為此需重新規劃城市交通網絡。而在新的城市交通路網中又產生了道路繞行廢棄地,增加交通線路長度和居民出行時間,改變城市原有道路網布局模式,有礙城市文脈延續等問題。

2.4 抑制城市經濟發展

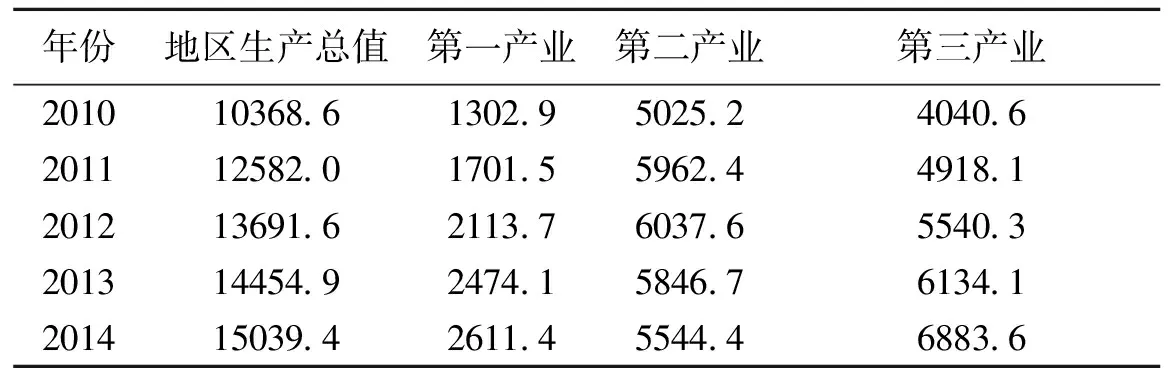

黑龍江省煤炭城市經濟發展以工業、制造業為主,而大量空置廢棄地使城市可建設用地面臨緊缺問題,導致產業發展受阻,失業率增加,進而造成地區勞動力和人才流失,資本外流。同時,廢棄地的產生因阻礙城市交通網絡發展,增加了物流運輸成本,削弱了城市對外貿易的可能性,這些都將抑制城市經濟的發展。黑龍江省2010-2014年生產總值見表2。

圖1 黑龍江省鶴崗市交通路線受影響狀況預測(2014-2020)

表2 黑龍江省2010-2014年生產總值億元

由表2可以看出,第一產業生產總值增長率逐漸降低,第二產業生產總值比重逐年下降,而以貿易服務業為主的第三產業產值不斷增加。隨著產業結構的調整,以采煤為主要產業的煤炭城市將面臨產業轉型難、投資短缺、技改緩慢以及經濟效益低下等問題。從就業角度來看,2014年黑龍江省三大煤炭城市鶴崗市、雙鴨山市和七臺河市的失業率分別從2010年的3.9%、3.67%和3.5%上升到2014年的4.11%、4%和4.21%,所屬國有企業龍煤集團的正陽煤礦工人數量已從鼎盛時期的4萬人縮減到1.6萬人。

3 煤礦區廢棄地土地更新策略

3.1 協同利益關系與制定政策法規

3.1.1 協同相關利益群體間的利益關系

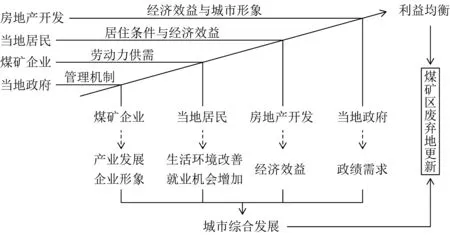

與廢棄地土地更新利用相關的利益群體包括地方政府、國有企業、開發商和社會民眾等。煤礦區廢棄地更新利用的相關利益均衡機制示意圖如圖2所示,不同群體對煤礦區廢棄地更新的目的、意愿及需求不同,既有利益沖突又存在利益共生關系,因而需要利用主導機制、經濟運行機制、責任機制協同各利益群體間的利益關系,以達到城市綜合發展的目標。

首先轉變政府角色,由依賴政府力量進行廢棄地更新利用的一元主導機制向由政府同企業或開發商一方或多方合作的二元對等或多元并進機制轉變;其次分擔經濟壓力,地方政府、非盈利性質機構、國有企業及地產開發商進行經濟合作,共同資助廢棄地更新利用,并可對廢棄地更新利用后產生的經濟效益按更新出資比例進行分配;最后利用責任機制,遵循責任制原則,按廢棄地面積及更新實施難度定量分配或按廢棄地原土地功能、企業類型定性分配廢棄地更新工作。

圖2 煤礦區廢棄地更新利用的相關利益均衡機制示意圖

3.1.2 制定全面的廢棄地更新利用政策法規

中國現行有關廢棄地更新利用的政策法規依然存在一些問題,包括立法過于分散,缺少專項法律;廢棄地復墾規定過于模糊,因為中國人多地少的國情限制,對廢棄地的復墾傾向于經濟建設而非生態恢復,所以缺乏實踐經驗,理論基礎的可操作性得不到充分證明;缺少對廢棄土地的統一治理體制。因此制訂一項全面、系統的礦業廢棄地更新利用方面的法律規范勢在必行,包含對廢棄土地所有權、土地修復責任、內容及要求、工業遺產保護條例等。

3.2 土地功能混合利用與采礦遺跡保護

3.2.1 土地功能混合利用

煤礦區廢棄地更新利用,不同于傳統規劃中單一用地性質的變更,而是向混合用途的土地利用轉化,也是向發展第三產業經濟模式的推進,以對土地的綜合利用為核心、發展經濟循環為主導因素,向與主導產業關系密切的產業進行延伸。為了更加合理地實現土地功能置換,應根據不同類型廢棄地的特點和開發潛力,綜合考慮居住、商業、教育和文化等功能,對煤礦區廢棄地再利用進行適宜性評價,包括土地更新適宜性評價和建筑保護適宜性評價。

對于因采礦造成的地表沉陷,可結合原有的陸生生態系統,將其逐步演變成為次生濕地生態系統;對于未造成土地地表嚴重破壞的廢石堆積地,可從產業結構優化角度出發,依據廢棄地的區位條件、交通條件、人口聚集程度、經濟結構狀況等因素,選取具有經濟潛力的現代工業接替原有產業;對于先使用后廢棄的機械設施和礦區輔助建筑物,可將其改造為展覽、娛樂、購物等用途的場所,以期營造富有活力的懷舊工業氛圍。

3.2.2 采礦遺跡保護

煤礦是煤炭城市的象征,煤礦廢棄地具有與城市經濟發展的直接相關性,可作為工業遺產進行保護。這些工業遺產蘊藏著不同時代特征的文化內涵,是煤炭城市工業發展進程的見證,具有社會價值、歷史價值和美學價值。對采礦工業遺產的保護與更新,包括歷史區域多種用地性質混合策略和建筑更新改造新舊混合策略,多種用地性質混合策略即將原有工業用地轉換為居住用地、商業用地、道路廣場用地和綠地等;建筑更新改造新舊混合策略即對原有建筑空間進行拓展與重構以及新增建筑通風、遮陽和保溫等設施。

3.3 生態可修復性評價與景觀再生設計

3.3.1 生態可修復性評價

對廢棄地進行生態環境現狀調查和生態環境評價,確定廢棄地的生態可修復性,煤礦區生態修復方法如圖3所示。

圖3 煤礦區生態修復方法

由圖3可以看出,煤礦區生態修復方法可分為3個部分,一是對廢棄地污染分區,根據損害現狀,即受污染程度,將廢棄地區域劃分為紅色區域、橙色區域和黃色區域。其中紅色區域是指受污染程度嚴重、對環境及人體健康造成威脅的區域,黃色區域是距離污染源較遠、空氣質量和土質相對較好的區域,橙色區域則是介于“紅黃”之間的中度污染區域;二是進行生態修復風險評估,通過對收支比例的經濟效益、傳承城市歷史文化和城市發展需求的社會效益以及存在環境次生污染的生態效益三方面的對比分析,進行廢棄地修復風險評價;三是進行生態可修復性評級,充分考慮現有生態修復技術和法規政策等因素,評價廢棄地的生態可修復性,將廢棄地分為生態優先恢復、引導恢復及重點保護3個等級。

3.3.2 景觀再生設計

考慮生態性、文脈性、經濟性、整體性和藝術性等方面,從工業美學角度出發進行的工業景觀式設計以及從景觀生態學角度出發進行的生態園林式設計。對于被工業化和因人類其他活動使得土地質量嚴重下降的、具有歷史文化價值的廢棄地可實施工業景觀式設計,保留場地原貌、礦業生產設施、設備和構筑物,加以適當改造成展覽品、觀光設施和博覽空間等,作為工業歷史的印記。

對于塌陷沼澤地、常年積水塌陷地,采用生態目標式設計,以生態性為主導全面營造自然式景觀。對于受污染土壤和水系,利用表土覆蓋、植物修復、化學改良等方法進行土壤污染的治理與修復,利用生態技術手段和保護建設濕地公園治理水污染。對于場地規模較大、土地類型多樣的廢棄地,按地貌特征建設濕地生態園、水禽園、垂釣園等親水空間和綜合游憩區、活動區、管理區等富含基礎設施的空間。

4 結語

隨著新型城鎮化建設的不斷推進,土地資源的合理利用和煤礦區廢棄地更新利用有利于促進煤炭城市的發展與復興。煤礦區廢棄地更新利用能夠改善自身用地區域及周邊的生態系統,推動城市經濟發展,優化城市空間結構,提升居民生活質量。

對于煤礦區廢棄地更新利用,本文提出了利用主導機制、經濟運行機制和責任機制的協同各利益群體關系的方式,同時政府應制定全面的廢棄地更新利用政策法規以保障利益協同方式和廢棄地更新利用的系統實施;按廢棄地的類型特征與開發潛力進行土地功能混合利用并對有文化價值的采礦遺跡進行保護;對于廢棄地導致的自然生態問題,提出生態修復性評價方法,注重景觀發展過程,體現景觀再生設計的靈活性與適應性。此外,隨著煤炭的不斷開采,煤炭城市將逐漸成為資源枯竭型城市,導致城市人口流失、經濟衰退,最終成為收縮城市。因此,基于精明收縮的思想研究煤礦區廢棄地更新利用的方式也是廢棄地更新利用研究的重要方向。

[1] 張毅川, 喬麗芳, 趙一鵬等. 城市廢棄地潛在價值及其利用探討——以世利農業生態園為例[J]. 水土保持研究, 2006 (6)

[2] 孫青麗. 20世紀廢棄地景觀改造的價值分析[J]. 山西建筑, 2007 (5)

[3] 張麗芳, 濮勵杰, 涂小松. 廢棄地的內涵、分類及成因探析[J]. 長江流域資源與環境, 2010 (2)

[4] 趙菲菲, 許月卿, 李艷華. 棕地再開發國內外比較研究[J]. 國土與自然資源研究, 2014 (3)

[5] Gemmell RP.工業廢棄地上的植物定居[M]. 倪彭年譯. 北京: 科學出版社, 1987

[6] 嚴定非. 百萬公頃煤礦廢地: 從“棄兒”到“寵兒”中國式復墾隱憂[EB/OL]. [2013-1-10]. http://www.infzm.com/content/84906

[7] 張金翠, 常江, 馮姍姍. 資源枯竭型礦區工業廢棄地再利用動力研究[J]. 中國礦業, 2014 (2)

[8] 楊慧麗, 付梅臣. 法規范視角下礦業用地盤活模式的歸納與設計[J]. 中國礦業, 2016 (3)

[9] 王震, 楊忠偉, 張承. 一種協調開發區遠近期產業布局的彈性控制方法——“灰色用地”規劃方法[J]. 國際城市規劃, 2014(2)

[10] 常江, 張金翠, 高祥冠. 資源枯竭型礦區工業廢棄地再利用動力機制研究[J]. 中國煤炭, 2013 (8)

(責任編輯 王雅琴)

ResearchonrenewalusestrategyofderelictlandinHeilongjiangcoalminingareas

Jiang Yun, Liu Fangning

(School of Civil Engineering, Heilongjiang University of Science and Technology, Harbin, Heilongjiang 150022, China)

X53

A

黑龍江省煤礦區廢棄地治理規劃研究(E2016065)

姜云,劉方寧. 黑龍江省煤礦區廢棄地更新利用策略研究[J].中國煤炭,2017,43(9):125-129. Jiang Yun,Liu Fangning . Research on renewal use strategy of derelict land in Heilongjiang coal mining areas[J].China Coal,2017,43(9):125-129.

姜云(1967-),女,遼寧莊河人,現任黑龍江科技大學建筑工程學院教授、副院長,博士,主要從事城鄉規劃方面的教學與研究。