無創呼吸機治療重癥肺炎并發急性呼吸衰竭患兒的效果觀察

陸炳強

(大化瑤族自治縣人民醫院兒科,廣西 河池 530800)

肺炎是嬰兒常見的呼吸系統疾病,以彌漫性肺部病變及不典型臨床表現為特點,其多由病原微生物感染引起,且具有發病急、進展快等特點,也是致嬰兒死亡的重要危險因素[1]。由于嬰兒肺炎早期癥狀并不典型,因此患兒家屬往往容易忽視該疾病,最終延誤患兒最佳治療時機,加快病情進展至重癥肺炎。重癥肺炎患兒往往出現高碳酸血癥、持續低氧血癥、氣體交換嚴重障礙等,從而造成患兒并發急性呼吸衰竭(acute respiratory failure,ARF),大大提升患兒的病死率。臨床針對重癥肺炎合并ARF的患兒,通常采取抗感染與輔助通氣治療,以保持患兒機體正常的供氧需求,提升患兒存活率。目前臨床輔助通氣方式分為有創和無創兩種,其中有創通氣需氣管插管建立人工氣道,雖然能夠維持患兒正常呼吸,改善呼吸肌疲勞,從而起到支持、控制患兒病情的效果,但會對呼吸道造成損傷,且可能導致氣胸、過度依賴呼吸機、呼吸相關并發癥的產生等[1]。經鼻導管、面罩、頭罩氧療屬于無創通氣常規治療方法,其能夠改善患兒缺氧癥狀,但由于呼吸衰竭患兒因吸氣努力的增加導致吸氣流速增加,從而致使吸入氧氣被稀釋,降低了到達肺泡腔的氧濃度,療效欠佳。采用無創呼吸機輔助通氣進行治療,已成為近年來的治療策略,其主要通過鼻塞連接無創呼吸機方式輔助患兒呼吸,改善患兒呼吸功能,不僅效果顯著,而且能夠有效抑制氣管插管方式導致的并發癥[2]。基于此,本文旨在探討無創呼吸機治療重癥肺炎并發ARF患兒的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年12月至2020年11月大化瑤族自治縣人民醫院收治的52例重癥肺炎并發ARF患兒作為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各26例。對照組中男患兒13例,女患兒13例;年齡8 d~11個月,平均(3.29±0.75)個月;Ⅰ型呼吸衰竭[單純低氧血癥,動脈血氧分壓(PaO2)<60 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)]18例,Ⅱ型呼吸衰竭 [PaO2<60 mmHg,動脈血二氧化碳分壓(PaCO2)>50 mmHg]8例。觀察組中男患兒14例,女患兒12例,年齡7 d~12個月,平均(3.32±0.80)個月;Ⅰ型呼吸衰竭19例,Ⅱ型呼吸衰竭7例。兩組患兒一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。納入標準:符合《兒童社區獲得性肺炎管理指南(2013修訂)(下)》[3]中重癥肺炎的診斷標準及《實用新生兒學》[4]中ARF的診斷標準者;經查體、影像學檢查、實驗室檢查等確診者;入院表現為發熱、氣促、呼吸困難等癥狀者等。排除標準:合并其他嚴重臟器疾病者;嚴重全身性感染者;因膈疝、中樞性疾病導致的ARF者;合并免疫系統疾病、血液病者等。本研究經院內醫學倫理委員會批準,且患兒法定監護人均簽署知情同意書。

1.2 治療方法 兩組患兒接受系統檢查,并予以化痰、止咳、抗菌藥物干預,期間酌情采取霧化吸入治療,軟化患兒氣道干燥的痰痂,予以吸痰處理,降低氣道阻塞引發的窒息與呼吸道感染風險。期間需重視對患兒家屬的心理護理與健康宣教,爭取患兒家屬的積極配合。針對營養不良、電解質紊亂的患兒予以對應治療,維持患兒生命體征穩定。在此基礎上,給予對照組患兒嬰兒鼻導管套裝[康蒂思(上海)醫療器械有限公司,型號:8888163014]或面罩、頭罩吸氧治療,氧流量設定為0.5~8.0 L/min,對患兒的生命體征進行監測,并根據患兒臨床表現調節氧流量。觀察組患兒給予無創呼吸機治療:對患兒病情進行評估,給予小兒CPAP系列持續正壓通氣系統[嘉美科儀(北京)醫療設備有限公司,型號:CPAP-C]輔助通氣治療,幫助患兒頭抬高,取半臥位,設置呼吸頻率(RR)為15~20次/min,吸氣壓力8~16 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa),呼氣末正壓為4~7 cmH2O,氧流量0.5~8.0 L/min,后續治療參數基于患兒實際耐受情況與需要進行調節,但須遵循“由小到大”的基本原則,期間注意加強對患兒生命體征的監測。兩組患兒根據情況均治療3~7 d,若患兒病情進展,則適當延長通氣時間。

1.3 觀察指標 ①臨床療效和中轉有創通氣率。比較兩組患兒治療后臨床療效:經治療,患兒呼吸急促、呼吸困難癥狀于6~12 h內明顯緩解,PaO2在70~90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),PaCO2在 30~45 mmHg 之間,pH 值無異常為優;經治療,患兒呼吸急促、呼吸困難癥狀于6~12 h 內有所緩解,PaO2在 50~69 mmHg之間,PaCO2在46~50 mmHg之間為良;雖經系統治療,但未達優、良標準,甚至惡化為差[4]。總優良率=(優+良)例數/總例數×100%。比較兩組患兒治療期間中轉有創通氣率,中轉有創通氣標準:pH值在7.2及以下水平,PaCO2持續性提升;經充分氧療,但PaO2低于50 mmHg;嚴重意識障礙;RR超過60次/min或低于8次/min。②病情恢復情況。分別于治療前,治療24、48、72 h后采用小兒危重病例評分法(PCIS)[5]評價患兒病情恢復情況,內含心率(HR)、收縮壓、呼吸、血氣指標等11個維度,各維度分值區間在4~10分,滿分110分,PCIS得分越高,表明患兒病情恢復情況越理想。③血氣指標。比較兩組患兒治療前后血PaCO2、PaO2、RR及HR水平。采集兩組患兒治療前后動脈血2 mL,經全自動血氣分析儀[沃芬醫療設備國際貿易(上海)有限公司,型號:GEM 3500]檢查PaCO2、PaO2水平。觀察患兒治療前后的RR變化情況,并經心電監護儀(深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司,型號:iPM8)檢測患兒HR情況。④家屬滿意度。治療后采用院內自制的家屬滿意度調查表統計兩組患兒家屬對本次治療的滿意度,滿分100分,0~59分為差,60~79分為良,70~100分為優。家屬滿意度=(優+良)例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法 應用SPSS 21.0統計軟件處理所得數據,計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗;計量資料以(±s)表示,采用t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 臨床療效和中轉有創通氣率 治療后,觀察組患兒的總優良率(92.31%)高于對照組(69.23%),治療期間觀察組患兒的中轉有創通氣率(7.69%)低于對照組(30.77%),差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 兩組患兒臨床療效和中轉有創通氣率比較[例(%)]

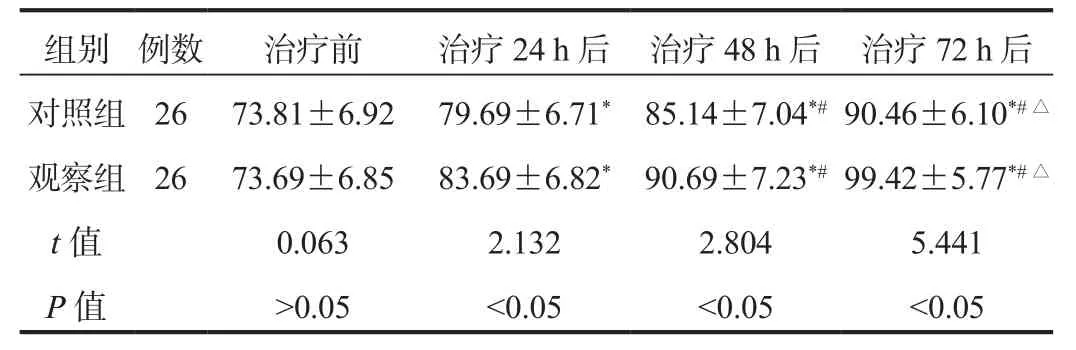

2.2 PCIS評分 與治療前比,治療24、48、72 h后兩組患兒PCIS分值均呈升高趨勢,且觀察組患兒各時間點均高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患兒PCIS評分比較(?±s?,分)

表2 兩組患兒PCIS評分比較(?±s?,分)

注:與治療前比,*P<0.05;與治療24 h后比,#P<0.05;與治療48 h后比,△P<0.05。PCIS:小兒危重病例評分法。

組別 例數 治療前 治療24 h后 治療48 h后 治療72 h后對照組 26 73.81±6.92 79.69±6.71* 85.14±7.04*#90.46±6.10*#△觀察組 26 73.69±6.85 83.69±6.82* 90.69±7.23*#99.42±5.77*#△t值 0.063 2.132 2.804 5.441 P值>0.05<0.05<0.05<0.05

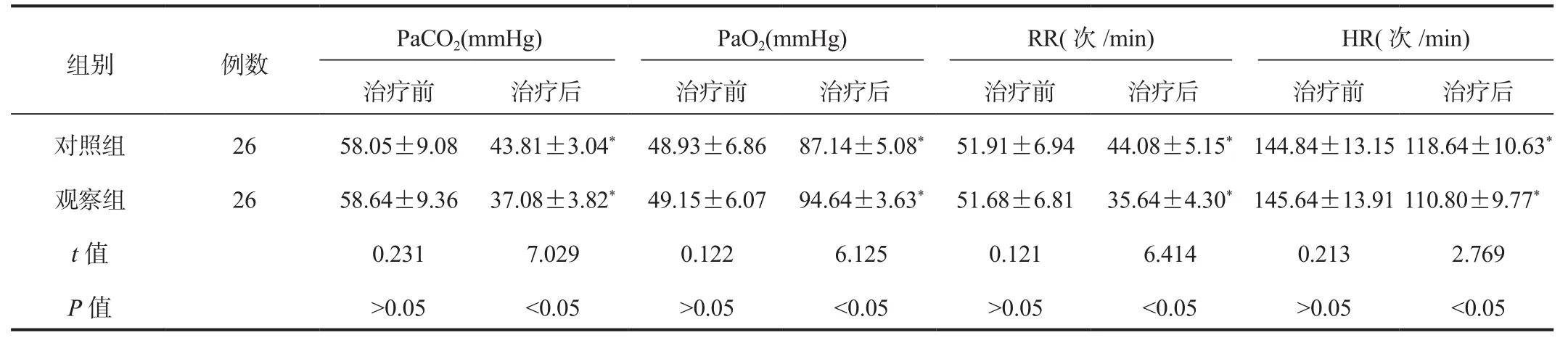

2.3 血氣指標 與治療前比,治療后兩組患兒的PaCO2、RR、HR水平均降低,且觀察組低于對照組,而兩組患兒PaO2水平均升高,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(均P>0.05),見表3。

表3 兩組患兒血氣指標比較(?±s)

表3 兩組患兒血氣指標比較(?±s)

注:與治療前比,*P<0.05。PaCO2:動脈血二氧化碳分壓;PaO2:動脈血氧分壓;RR:呼吸頻率;HR:心率。1 mmHg=0.133 kPa。

PaCO2(mmHg) PaO2(mmHg) RR(次 /min) HR(次 /min)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 26 58.05±9.08 43.81±3.04* 48.93±6.86 87.14±5.08* 51.91±6.94 44.08±5.15*144.84±13.15 118.64±10.63*觀察組 26 58.64±9.36 37.08±3.82* 49.15±6.07 94.64±3.63* 51.68±6.81 35.64±4.30*145.64±13.91 110.80±9.77*t值 0.231 7.029 0.122 6.125 0.121 6.414 0.213 2.769 P值>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05組別 例數

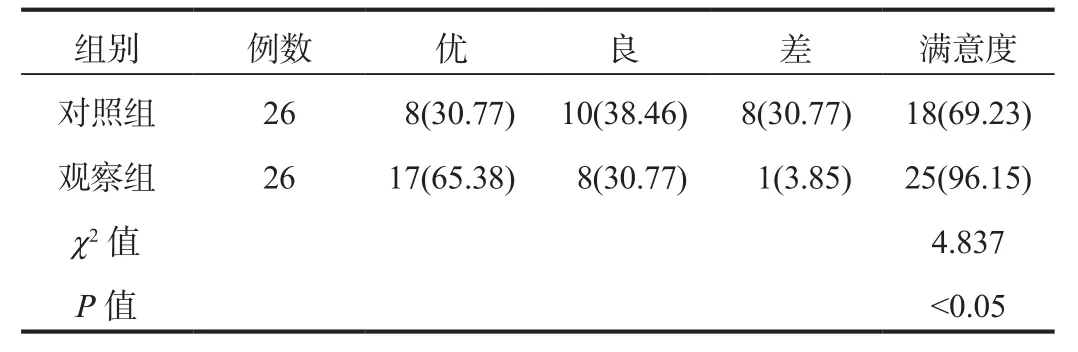

2.4 家屬滿意度 觀察組患兒家屬滿意度(96.15%)高于對照組(69.23%),差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患兒家屬滿意度比較[例(%)]

3 討論

重癥肺炎患兒由于肺部炎性病變使其有效氣體交換面積明顯減少,進而造成呼吸功能受損,機體氧供嚴重不足,加上嬰兒機體呼吸器官和功能尚不成熟,更易受到病毒感染等因素,患兒易引發ARF、中毒性腦病、急性心力衰竭等并發癥,其中ARF的發生率較高,可導致機體生理、代謝功能改變,威脅患兒生命。糾正機體缺氧和二氧化碳潴留是治療重癥肺炎合并ARF患兒的治療目標。采用經常規給氧的方式治療患兒,操作簡便,能夠根據患兒臨床反應調節氧流量,對患兒刺激小,但常規氧療氣道濕化效果差則可導致氣道內痰痂形成,阻塞氣道,且氧濃度不穩定,流量較高時則可能損傷呼吸道黏膜,治療效果欠佳[6]。

無創呼吸機是在患兒吸氣時,經由一定高壓,將空氣壓進肺部,呼氣時機器給予一個呼吸末正壓力,以保持肺泡擴張不塌陷,借助壓強原理,將二氧化碳由口或鼻從面罩上面的排氣孔排出體外,完成一次呼吸,最終改善患兒的淺快呼吸方式[7]。無創呼吸機可通過正壓通氣克服氣道阻力,其中較高的吸氣壓可幫助患兒克服呼吸道阻力,增加通氣量,從而減少患兒機體的氧耗量,并抑制二氧化碳生成。而較低的呼氣壓可增強機體肺的含氧量,改善肺泡氧合功能,從而增加通氣量,改善通氣情況[8]。有創通氣屬于侵入性操作,是通過氣管插管的方式予以患兒通氣治療,雖然其機械通氣效率更高,但也不可忽視其帶來的感染風險,以及對患兒通氣舒適度的影響。中轉有創通氣,預示著此前的通氣治療整體療效不達預期,患兒的呼吸衰竭問題并未改善或改善效果不明顯,因此理論上中轉有創通氣率越低,提示患兒正在使用的通氣方案效果越理想。本研究中,治療后觀察組患兒的總優良率高于對照組,治療24、48、72 h后觀察組患兒PCIS分值均高于對照組,且觀察組患兒的中轉有創通氣率低于對照組,表明無創呼吸機可有效改善患兒臨床癥狀,降低中轉有創通氣概率,促進病情恢復,臨床療效更顯著。

PaCO2指溶解于血漿中的二氧化碳產生的壓力,患兒肺通氣量減少,呼吸功能減退,二氧化碳將在體內聚集,引起PaCO2升高;PaO2指血液中的氧分子所產生的張力或壓力,其水平越低,表明患兒體內缺氧越嚴重,呼吸衰竭越嚴重;RR表明人體內外環境之間進行氣體交換的過程,呼吸衰竭患兒肺通氣和(或)換氣功能嚴重障礙,以致不能進行有效的氣體交換,從而導致RR明顯增快;此外,重癥肺炎合并ARF患兒由于呼吸功能衰竭,從而影響心臟供血供氧,進而導致心臟功能衰退,HR升高。通過正壓通氣改善患兒通氣功能,可有效提升患兒血氧水平,加速肺泡換氣,起到支氣管擴張的目的,促進肺氣交換,規避低氧血癥風險;此外,無創呼吸機還可經由提供呼氣末正壓,產生對抗效應,進而一定程度上規避小氣道閉塞的風險,使呼氣阻力下降,減少呼吸肌的做功,起到緩解患兒呼吸肌疲勞的作用[9]。同時由于無創呼吸機特殊的治療機制,使其可以做到在不置入氣管插管的前提下,更好地輔助患兒呼吸,利于降低侵入性操作對患兒造成的損傷,且治療更加便捷,因此患兒易于接受,家屬更加滿意[10]。本研究結果顯示,治療后觀察組患兒的PaCO2、RR、HR水平均低于對照組,而PaO2水平高于對照組,且觀察組患兒家屬滿意度高于對照組,提示臨床使用無創呼吸機治療,可有效改善重癥肺炎合并ARF患兒的血氣指標,促使患兒恢復,且家屬滿意度更高。

綜上,針對重癥肺炎合并ARF患兒,使用無創呼吸機治療,可更好地改善患兒血氣指標,改善患兒臨床癥狀,減少中轉有創通氣率,且整體療效顯著,患兒家屬滿意度更高。但本次研究也存在研究樣本數量較少,研究時長不足等問題,對此,未來還需開展多中心、大樣本深入研究,以便更好地指導臨床具體工作。