淺論建國前紅河流域彝族的稻作文化

李金發

(紅河學院國際彝學研究中心,云南蒙自 661199)

淺論建國前紅河流域彝族的稻作文化

李金發

(紅河學院國際彝學研究中心,云南蒙自 661199)

紅河流域是多民族共生的一個地區,彝族是其中古老的世居民族。與其他彝族地區相比,紅河流域彝族的稻作文化發展程度較高。紅河流域彝族的稻作文化,以稻作農業為核心,包括與之相聯系和適應的村寨結構、宗族組織、信仰儀式以及生產技術、溝渠文化。建國前,稻作農業推動了當地彝族社會的生產力和社會的發展。

紅河流域;彝族;稻作;梯田

我國稻作農業的歷史非常悠久,然而對栽培水稻起源于何地,學術界先后有華南說、云貴高原說、黃河下游說、長江下游說、長江中游說和多元說等等,迄今尚未定論。“稻米”一詞在各地彝語對應整齊,是同源詞,從歷史語言學的角度可推測彝族先民的遷徙分散之前,已經普遍種植稻谷,這種推測符合彝族史專家易謀遠先生所論斷的彝族先民來自成都平原的論斷相吻合。[1]但是,因地理、氣候和社會發展程度情況差異,稻作農業在各地彝族各支系中的發展情況不一。過去,由于學界對彝族稻作農業的關注和研究較少,所以很多學者誤認為彝族沒有發達的稻作文化,其實這是誤解。本文以云南紅河流域彝族地區為例,從稻作農業的角度,來探索稻作農業與當地彝族社會和文化之間的互動關系。

一 稻作農業在各彝區的發展水平參差不齊

建國前,川滇大小涼山、黔西北、滇東北等彝區,由于地理地形、氣候條件的限制,并沒有大規模地種植稻谷,總體而言,這些彝族地區的稻作經濟不是很發達。其中,涼山地區還處在奴隸制社會階段。而紅河流域的多數彝族,則已普遍從事稻作生計方式,稻谷是人們重要的食物來源,多數地方進入了封建地主制社會階段。在紅河流域的四大彝族支系(臘羅拔、尼蘇頗、納蘇頗、濮拉頗)中,在自稱尼蘇頗、納蘇頗、濮拉頗的三個支系的彝文古籍中,“皇糧、貢糧、公糧、賦稅”均寫為“”,這個詞讀音有支系差別,但彝文字和詞義是一樣的,指蕎麥,指稻谷。可見,這一地區彝族以蕎子和稻谷充當賦稅和貢糧的歷史是比較久遠的,也說明紅河流域古代彝族進貢、上繳給朝廷、土司、頭人的糧食是以蕎麥和稻谷為主,從中可窺見紅河流域彝族的稻作生計歷史悠久。

以地處滇南紅河流域中部的元陽縣為例,這里的梯田及稻作農業技術是在明代才開始有迅速提高的。西漢天鳳至地皇(公元12至21年)年間,居住在石屏縣異龍湖湖畔的彝族反王莽失敗后,其中一個名為恒婆的首領率領部民帶上稻谷等籽種及青銅器等簡陋的生產工具和兵器,渡過紅河,到南岸的今元陽縣河谷地帶定居。但是由于無法戰勝和適應炎熱的氣候和熱帶病,就逐漸往高山地區遷移,遷到海拔700米至1000米的地區,暫居在今風口、牛滾塘、小土龍、小寨、老寨子、綠山寨、阿所寨、芋頭地等地。彝族恒婆部是最早進入元陽縣定居的民族,時間上早于傣族進入元陽縣。彝族恒婆部最初開墾梯地旱地種植陸稻(旱谷),同時在有水的地方開墾出少量梯田,種植水稻,他們是元陽縣農業發展的先驅者,為元陽縣開墾梯田,發展農業創下了基礎。[2]但此時由于稻作技術水平較低,以陸稻為主,犁地還靠人耕刀刨鋤挖,稻谷的種植方式為簡單的撒播方式,所以稻谷的畝產量并不高,每畝產量只有十幾斤至兩百來斤。明代初期,朝廷從四川調萬頭水牛入滇,如《明通鑒》卷七記載:萬頭川牛入滇后,仍未緩解軍屯所需,于是又從湖南調集耕牛入滇,六月乙丑,給云南平溪、偏橋、安南、平夷等十三軍屯耕牛6870頭。這里的“安南”就是指的滇南紅河州、滇東南文山州一帶。所以,從明代開始,牛耕鐵犁技術傳入少數民族地區,紅河流域的少數民族地區開始從初級農業的人耕變為高級農業的牛耕。由此在紅河流域的彝族地區,梯地改梯田,撒播改移植,改刀耕火種為固定施肥耕種,改游耕為固定居住耕種,生產工具的變革和農業技術的提高,極大地推動了當地彝族稻作農業的發展。

從明代開始,精耕細作的水稻種植技術,不斷地在彝族社會內部各支系中傳播,一直持續到建國初期。歷史上山蘇支系是紅河流域彝族當中最為落后的支系,明清時期的漢文地方志中記載著山蘇人實行刀耕火種的農耕方式。建國初,分到田地后,受周邊彝族其他支系的影響,山蘇人也迅速習得了梯田農耕技術,其梯田農耕分為:水田、繡水田、沼澤田、雷響田四種。[3]在接受周邊其他彝族支系的稻作生產技術的同時,也接受了梯田祭祀及禮儀文化,如靠近元江縣的石屏縣大橋鄉一帶的山蘇人也祭拜谷神、祭水溝,過嘗新米節,刻木分水。

曾有關部門人士初步統計,清代中期至建國前紅河流域上游地區,彝族村寨中的水田和旱地的比例大約是5:5,差不多各占一半;在中下游地區,則比例增大,彝族村寨中的水田和旱地的比例大約是7:3,水田多旱地少。如直至2015年,在紅河州紅河縣、元陽縣的一些彝族村寨,農戶80%的耕地是水田。

二 稻作經濟促進了當地彝族社會內部的發展

英國人類學家弗里德曼在對中國東南地區的漢族宗族研究中指出,建國前,華南特別是東南漢族社會,其宗族比華北漢族發達,他認為自然環境、稻作經濟和水利資源分配是造成這些地區宗族發達的原因之一。[3]事實上,在建國前,稻作經濟也極大地促進了紅河流域彝族地區的社會發展。

由于稻作農業的發展,在部分彝族村寨中出現了地主和富農階層。自明代開始,精耕細作型稻作農業在紅河流域彝族地區得到迅速傳播,一些彝族地區在稻作農業技術和生產力方面和壩區漢族的差距日益縮小。稻作經濟的繁榮促進了當時彝族村寨社會的發展,稻作農業使得剩余糧食出現,加速了私有制的產生,產生了階層和職業分化,一些大村寨出現了地主階層,并宗族組織發達,宗族祠堂林立,部分祠堂中開設漢文私塾。小村寨的耕地少、人口少,不利于土地兼并,相比之下較少出現地主,但也出現了許多富農和中農。可以說,稻作農業推動了當地彝族社會、文化、經濟的發展。

從種植旱谷的初級農業轉變到精耕細作的水田稻種后,地主、富農階層成為當地社會組織和社會控制的新勢力。明朝及其之前,彝族反抗朝廷,主要由土司、頭人等起來組織,隨著明清兩朝的“改土歸流”政策的推行,在多數彝族地區,土司被革除,頭人解體,多數彝族地方已經沒有了社會動員和組織能力。但在紅河流域彝族地區,新出現的地主、富農階層上升為地方的一股力量。在清朝后期,紅河流域無量山、哀牢山一帶暴發的彝族農民李文學起義,其中一個主要原因就是彝族社會新涌現的一些地主和富農,一定程度上支持了李文學起義。同時,地主土地兼并造成的貧困彝族農民也成為了李文學起義的群眾基礎。如滇中峨山縣富良棚鄉的幾個人口較多的村寨如大寨村、塔沖村等,在建國初期,就鎮壓槍斃了好幾個地主,政府把地主的田產沒收后分給了貧下中農。建國初劃分階級時,塔沖村有地主2戶,富農5戶,最大的地主名叫李世旺,解放后遭到批斗和鎮壓,其子李之秀被槍斃。建國前李氏家的田產,多數是水田,全部加起來約有500畝,這在耕地稀少的山地山坡梯田梯地中,畝數已經算是非常可觀了。因為即使是現在,紅河流域彝族地區,農民人均耕地面積也只為1.3畝左右。地主李氏家的水田,除了在本村大量分布外,還遍布周邊村寨,如臨近的岔河鄉也有大量分布,有十多戶彝族農民成為李氏家的佃農和長工。

稻作經濟促進了紅河流域彝族家支的嬗變,使傳統的彝族家支逐漸吸收漢族宗族元素,擴大了內涵,推動了地方社會的發展。從明末清初開始,在彝族底層社會,興起了擇漢姓取漢名的習俗,彝族古老的父子連名制度逐漸終止。如今發現的紅河流域彝文家譜,其內容前三分之二為彝文書寫的古老父子連名制,父系血緣單線記錄,家庭內僅父子入譜;而后三分之一為彝漢文合寫的漢姓漢名夫妻名譜,家族內人人入譜。這反映了明末清初階段這一地區彝族家譜的一個變化情況。同時,在地主和富農階層的支持下,有些村寨還修建了宗族祠堂。如峨山縣塔沖村,在清代中期建蓋了李氏宗族祠堂,祠堂仿照壩區漢族宗族祠堂而建,規模巨大,雕龍畫鳳,十分氣派和壯觀。祠堂內還辦有漢文私塾,由地主李氏家的三子李之秀擔任教書先生。在清朝嘉慶二十三年(1818年)時,滇南綠春縣牛孔一帶的地主士紳就在牛孔興辦了私塾,教授漢語漢文,培育出了大量懂彝漢雙語的文人,使得牛孔彝族人才輩出,遠近聞名。[5]滇南元陽縣,清末開始,土司及頭人統治下的封建領主制開始沒落,民國初期封建地主制經濟興起,有相當一部分民眾得到了土地,買賣土地更加自由和方便,于是地主制經濟騰飛,地主階層興起,出現了田產超過土司的新興地主。[2]303如建國前,老虎嘴、猛品等彝族村寨中,就存在土地兼并現象,已出現有地主和富農。解放后,地主的土地被政府沒收然后分給了貧下中農。建國前夕,隨著當地彝族社會的發展,很多彝族子弟走出山寨,接受了現代漢文化教育,他們中許多人接受了先進思想,加入了中國共產黨,為建立新中國作出了貢獻。

三 稻作農業促進了民間信仰和民俗文化的發展

紅河流域地區的彝族,歷史上由旱作到稻作的轉變過程。進入稻作農耕階段,山神與土地神、土主神以及祖先崇拜等相糅,融為一體,其祭祀貫穿于稻作生產整個過程,對稻作生產產生著重要影響。[4]紅河流域地區的彝族,圍繞著稻作農業,產生了與之相適應的民間信仰新內容和民俗文化新形式,形成了各種梯田農業祭祀儀禮文化。

滇南元陽縣彝族,世代居住在梯田邊,當地很多彝族民間信仰儀式中,就有祭山神求雨保梯田民俗祭儀。如每年農歷二月第一個屬牛日,東觀音山附近的彝族都要舉行集體祭山神儀式,殺牛祭獻,祈求山體穩固、樹木旺盛、泉眼長流、風調雨順、梯田滿水,能按時栽種,五谷豐登。除了集體儀式外,還有以一家一戶為單位進行的梯田祭儀,如撒秧日祭祀、祭水溝口、祭水井、祭水口、栽秧日祭祀、栽核心秧祭祀、六月祭田、火把節燒田蟲儀式、祭谷倉。[2]187-189這些稻作農耕民俗儀式,貫穿在整個稻作過程中的播撒、插秧、成長、抽穗、成熟、收割、歸倉等各個重要環節,緊密圍繞著梯田稻作農業生活展開。如撒秧日祭祀,在撒秧的那天,在田埂上放兩碗水、兩碗飯、兩雙筷,飯里放一紅一綠兩個煮熟的染色蛋,預祝稻作出得好,出得齊,秧苗夠栽。祭水口需到梯田邊舉行。又如六月祭田,在六月的第一個屬牛日進行,要招谷魂,念祭詞,家境好的人還會請畢摩念誦彝文經,還插刀槍狀的樹枝在梯田邊,意為防蟲、防鼠、防鳥、防災害,確保一切順利,粒粒豐收。

彝族傳統舞蹈文化中也隨之產生了與梯田稻作農業相關的內容或形式。滇南綠春縣牛孔寨的鼓舞中就有一套“豐收鼓舞”,表現了稻作生產中的栽秧、薅秧、綁谷把、打谷子等模擬象征動作。滇中雙柏縣小麥地沖的彝族,每年農歷正月初八至十五的“跳虎節”期間,祭山神和跳虎都與稻作有密切關聯。在跳虎活動中,有一個套路是模擬稻作活動:虎撒秧、耙田、栽秧、薅秧、打谷等水稻生產的全過程,最后一晚送虎神時的祭詞大意是:今年全村人的希望就寄托給你(山神),稻谷豐收就拜托你(山神)保佑了。崇拜老虎,是整個西南彝族的古老信仰,但是把老虎和稻作聯系起來的,除了在紅河流域彝族地區發現外,目前在其他彝族地區還未發現。

收谷子時還有嘗新米飯節,亦稱吃新米飯節,在紅河流域內各彝族支系中都有流傳。逢農歷七月底八月初,稻谷七八成熟的時候,擇戌狗日過節。以村為單位過節。節期一般一天。節前,村人族民全動員,修理田間路道,以便人走馬行,準備秋收。是日,每家每戶都要到自家田里,一路上唱《谷魂歌》,摘取一把谷穗回家,回到家,把谷穗放進糧倉,表示谷魂已回到糧倉,今年豐收在望。翌日,抹下一部分谷粒炒干,舂出新米,與陳米一起煮。家家戶戶殺雞宰鴨煮蛋招谷魂、祭谷魂和倉神。吃飯前,先把祭品分一份喂狗。新谷子收獲后,還要贈送一些給親戚朋友品嘗,一起享受豐收的喜悅,同時也強化稻作農業生計中的互惠關系。[5]滇中雙柏、峨山、易門、新平等縣的彝族嘗新米飯節,要先盛一小碗米飯給家里的狗吃,傳說稻谷是古時候獵狗尋找回來的。

稻作農業還使當地彝族產生了敬重水牛、保護水牛的習俗。黃牛力小,犁不動水田,水牛力氣大,犁得動水田。于是,當地人幾乎家家養水牛。在建國前,人們把水牛看成是家庭的一個成員,不能隨便傷害水牛,也不能養肥了殺吃掉。滇中新平、雙柏、峨山一帶的彝族,認為“牛吃爛草,谷把生蛆”,每年打春雷后長出的第一茬青草,要割一把來喂給水牛。有些村寨收割稻谷時,摜過的第一把稻草要喂水牛,意為收獲稻谷時感謝水牛。過年時,要在牛棚旁邊焚香祭獻,給牛飲潔凈的清水。此外,多數村寨的村邊或寨尾,都有一個或多個滾牛塘,用來給水牛磨角、擦身、打滾使用。

根據巖土工程勘察報告及GB 50011—2010(2016年版)《建筑抗震設計規范》[1],本工程場地抗震設防烈度為6度,設計地震分組為第一組,基本地址加速度為0.05g,建筑場地類別為III類,設計特征周期為0.45s。勘察場地地形平坦,地層分布均勻,為建筑抗震有利地段。基本風壓按100年一遇取值為0.65kN/m2,地面粗糙度類別為B類。

與稻作農業的發展相適應,畢摩信仰中也產生了“谷神”和“谷魂”,認為谷神掌管著稻谷的生長事宜,谷魂是稻谷生命力所在,有些宗教和民俗祭儀中要請“谷神”和“招谷魂”。畢摩彝文經文中也說古代神人尼畢呆的女兒是最早教會人們種植稻谷的神祖。在紅河中下游的尼蘇頗、納蘇頗和濮拉頗的彝族支系中,畢摩的占卜方式中還有一種“米卜”,就是將谷米投入清水中視漂浮、落底、翻滾、朝向等因素線索來卜問。此外,在傳統的年節和祭祖儀式中,必須舂糯米糍粑、捂白酒來過年,以及給祖先神靈供奉糯米糍粑,這成為了一項重要的習俗。

稻作農業還形成了一些稻種禁忌。如栽秧時,未經過泉水洗手的女人不得摸秧苗;任何人不得從秧苗上跨過;月經期間的女人不得參與祭谷神、祭水田、祭水溝以及插秧活動;進第一丘田的時候,背要朝前。插秧或薅秧時,膝蓋以上的腿不能裸露;屬蛇的日子不能打谷子。

稻谷作為當地彝族認為的五谷之一,還普遍在祭祀儀式中使用。如滇中元江、新平、雙柏、峨山一帶的彝族,祭祀儀式中使用的五谷為:蕎子、麥子、谷子、豆、高粱(包谷)。包谷在其中不是必要的,可用高粱替代,而谷子是必須要有的一種。包谷是明朝末期才從國外傳入中國的,所以在祭祀中其地位不如谷子重要。建蓋房子立柱時,木匠師傅要從大梁上撒五谷,并在梁上掛五谷香包,祝愿主人家五谷豐登。有些人家,還會給小孩縫制五谷荷包掛在脖子上,意為吃著五谷飯茁壯成長。滇中雙柏、新平和峨山一帶的彝族,出殯前,畢摩要向靈柩拋撒五谷,而眾人需跪在靈柩兩側用衣角來接五谷,接到的五谷越多,表示得到的福祿也多。

稻作農業還豐富了當地彝語言文化,產生了許多與稻作生產生活相關的諺語、俗語。在此以使用人口最多的南部方言(覆蓋尼蘇頗、納蘇頗、濮拉頗等彝族支系)為例來說明。如形容農忙時說“夏至忙忙,點火栽秧”“星宿出來喂豬食,月亮出來舂米”。形容人家富裕時說“谷倉堆積如山,福倉滿溢如海”。還有對稻作農業的經驗性總結,如“換工栽秧,你好我好”“泡豆豆心不濕,泡谷谷子不死”“東抬埂春鏟埂”“春三犁兩耙冬三犁三耙”“撒秧留村水”“稻秧好一丘,稻 谷好一片”“栽秧時省著栽,埂子邊斜斜栽”“雨天栽秧,收成不好”“黃泡掉后栽的秧,谷穗抬頭不彎腰”“布谷鳥鳴叫,田水要放好,秧苗要追肥”“田中養魚,有米有肉”“孩子要吃飯,薅秧薅三次”“不薅秧稻谷不飽滿”“人窮一條牛,窮富由它生”“要糞不如換種”“換換種增三成”“三犁谷茬田,抵到放底肥”“稻谷九黃十收”“不修溝渠水田變旱地”。還有農業生活習俗總結,如“長老看水全寨安心”“嘗新米飯時,要先讓狗嘗”“人窮命苦煮米粘鍋”“牛踩秧田,上門道歉”。描述農業生產和生活中的打擊時說“沒有比妻子被人拐走和稻田被牛踩更讓人生氣的了”。形容人狡猾時常說“狡猾如稻田里的泥鰍黃鱔封住洞口”。形容人意志昂揚時說“谷穗出頭不彎腰”。收獲在望時說“谷子豐收心舒適”。年輕男女對唱山歌談情說愛時也往往喜歡用眾人熟悉的稻作生活來傳情達意,如五言詩體文古歌謠:“我有水田地,卻無稻谷種,來你處尋問,尋種栽我田”,通過比喻和寄意于物,進行試探以便尋找心上人。

當地彝族民間故事中也有很多內容與稻作文化有關。如滇中雙柏、新平和峨山一帶流傳著“老斑鳩鳥借人類稻谷”的故事,講述了笨拙的老斑鳩鳥向人類借稻谷,借一斗還兩斗,還自以為占了便宜。滇南元陽縣流傳著“水牛做耕畜的來歷”故事,講述了天神策格茲在大象和水牛中選了水牛犁水田;“蒿枝插秧田的來歷”,講述了彝族祖先阿普篤慕的妻子在稻田里插蒿枝,以防姐妹們誤入秧田嬉鬧的故事;“插秧穿新衣的來歷”,講述了天神督促人們插秧時候要穿新衣,且男要遮“陽”女要遮“陰”,不能讓穢氣污染神圣的稻秧;“蛇日不開鐮”講述了古代酋長的女兒在蛇日那天被虐死,死后變成水蛇,為了紀念她人們相約屬蛇日不割稻谷。滇中雙柏、峨山縣流傳著“未嫁女薇披”的故事,講述了可憐女薇披遇到神人后次日醒來,擁有許多稻田且手下養長工富甲一方的故事。滇南元陽縣和紅河縣流傳的清代末期彝文古籍故事“高柯觀的煙酒恨”中描述了高柯觀原本水田眾多,谷倉糧滿,但染上賭博和吸食鴉片成癮,于是不斷出賣田產,最后賣妻的故事。哀牢山一帶流傳的清代彝族機智人物“普丕故事”系列中,已經出現了擁有大量水田的地主,主人公普丕就在地主老爺手下作長工為生。這些民間故事,在其他彝族地區中是不存在的,反映了明清時期紅河流域彝族較為發達的稻作農業文化。

紅河流域彝族地區的稻作農業還影響到了民間建筑文化,使得這一地區的民居建筑和其他彝族地區相比有了明顯的差別。在遠古時期,這一帶的彝族和其他地區的彝族在生計方式和文化模式上是非常近似的。由于所處的地理氣候環境不同,特別是由于稻作農業的影響,要求房屋建筑與稻作農業生產和生活相適應,所以,紅河流域彝族地區的民居建筑與其他彝族地區有了明顯的分化和區別。如在建國前,四川涼山彝族地區由于還處在奴隸制社會發展階段,稻作農業不發達,內外征戰械斗頻繁,所以涼山彝族地區的主要建筑形式為瓦板房、垛木房和方型碉樓。而紅河流域彝族地區,稻作農業較為發達,族群關系平穩,民居主要為土掌房、“一顆印”等建筑形式。土掌房為帶樓的屋頂為平頂的上棟下宇式土木結構建筑,在缺乏平地和空間的山坡上,土掌房構建出了一個平頂屋頂,成為一個大曬場,主要用來晾曬谷物,這種建筑形式是和山地稻作農業相適應的一個結果。此外,建國前,紅河流域地區的彝族村寨,幾乎村村寨寨有碾房、碓房、磨房,有些是私人建的,有的是宗族組織建的。

四 稻作農業與溝渠文化

建國前,在紅河流域彝族地區,臘羅拔、尼蘇頗、納蘇頗等彝族支系多數進入了封建地主制經濟,農業也進入了精耕細作的較高級階段,依山環繞開墾的梯田和梯地,都需要使用大量的水來灌溉。因此,開挖溝渠、興修水利、引水灌溉、調節水流、防范水旱災害,就成為了稻作農業能否順利開展的關鍵,區域內的多數彝族村寨,田地間都有縱橫交錯的溝渠,這些溝渠及其管理制度,構成了當地彝族獨特的溝渠文化。

(一)紅河流域彝族的溝渠分為梯田根狀溝渠和梯地樹狀溝渠兩種

彝族地區的溝渠,可以分為水溝和旱溝。一般而言,水溝即水田溝渠,常年有水流淌,水流來自于森林溪水或神樹林流下來的水,因此,水田大多位于常年有水源的下方,源源不斷的水流為水田耕種提供了充沛的水量。旱溝,即旱地溝渠,通常位于無神樹林或無溪水流淌的一側,這一側喜陰植物、多葉植物、栗木等較少,多為較為干燥松樹或杉樹,無泉眼水源,溝渠里只有雨季才有水,非雨季無水變成旱溝。如果用線條勾勒出水溝和旱溝的分布和走向,那么就會發現水溝和旱地的結構是相反的。如下所示。

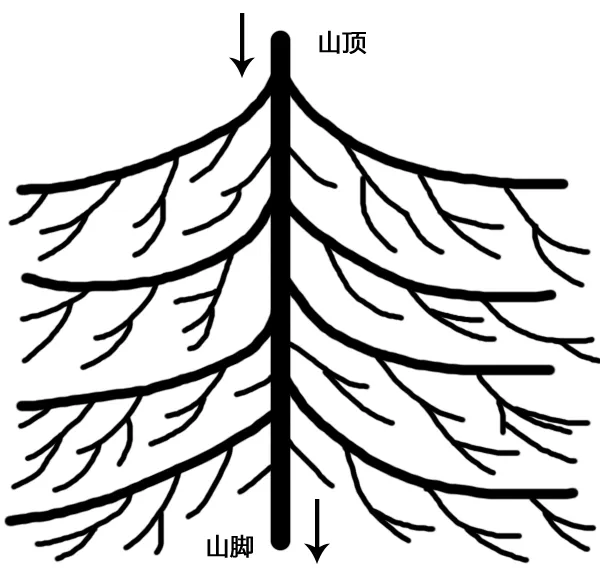

圖1 梯田水溝結構示意圖

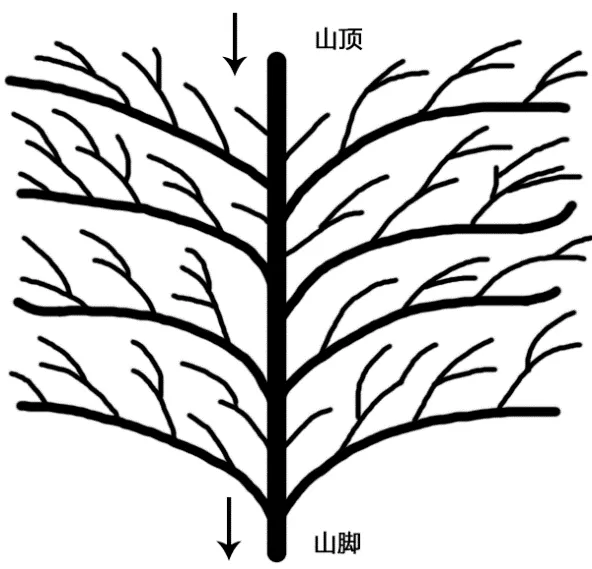

圖2 梯地旱溝結構示意圖

圖1中水從山頂部位往山腳下流淌,箭頭表示水流方向;圖2中水的流向是從山頂往山腳下流,箭頭表示水流方向。兩幅圖中溝渠線條的粗細表示溝渠的大小,最粗的為主干溝渠,主要功能是把水從山頂引流向山腳;中粗的表示分支溝渠,主要功能是把主水分開,分而利用,將分出的水引流至同一海拔或稍低處的田邊地頭;最細的線條表示用水終端,即從分支溝中引水入田地。從溝渠的深度和寬度來看,主溝最深也最寬,支溝居中,細溝又淺又窄。從水流量上來看,主溝的水最大,支溝的水居中,細溝的水流最小。

通過比較圖1和圖2,可以發現兩個明顯的特點:

1.溝渠猶如人身體的血管,有粗有細,越靠近水源根部或水匯聚處,溝渠越粗;越遠離水源根部或最初聚集處,溝渠越細。有耕地的地方,就有或大或小的溝渠。這些溝渠是當地彝族重要的傳統水利設施。

2.梯田和梯地的水溝結構是相反的,即水溝和旱溝的溝渠結構相反,梯田水溝結構猶如樹根的根狀,根系朝下延伸,而梯地旱溝如樹狀,枝葉朝上生長。可以看出梯田間的根狀水溝注重“分水分流”,而梯地樹狀旱溝注重“排水疏通”。

在紅河流域彝族村寨,水田、旱地與水的關系,就是通過這些粗細不同的溝渠來完成和實現的,體現了當地彝族利用水、管理水和防范水的生產經驗,體現了當地彝族在長期歷史發展中和自然生態環境的調適,說明稻作農業的發展推動了當地彝族對水的認識和利用,是地方性知識的重要組成部分。

(二)溝渠水的分享與分配

稻作農業,講究時令、節奏和速度,對水的要求比較高,有水才能種好水稻,如何用水、分水就成為了當地彝族的公共事務。當地彝族認為,水作為一種自然物,是神圣的,是天地神靈賜予的,所以世人要分享,不能獨占,所以用水、分水的理念是分享精神,體現了彝族傳統的集體觀念和生態觀念。同一生態空間內的爭水搶水行為,被認為是不顧集體的自私自利行為,會受到傳統社會的嚴厲譴責和唾棄,嚴重者會造成被眾人在社會生產生活中孤立的懲罰,如紅白喜事、祭祖祭龍儀式的會餐聚餐中大家都不和其同席,在集體活動中受到排斥成為孤家寡人,則認為是一種嚴重的恥辱,因此,很少有人敢冒這種風險。

紅河流域彝族溝渠水的傳統分配方法,主要有:族長、長老協調分水、按片區給水、同步與異步分水、錯時分水等幾種方法。從分水的器物來說主要有石頭分水、刻木分水、泥埂分水、竹筒分水等四種。這些多樣化、細致化的分水辦法,是與稻作農業的精耕細作特征和復雜的過程相適應的。

值得一提的是,為了強化有序共享的分水制度, 建國前,部分地方還在宗族組織之外產生了以負責分水、協調分水和管理水溝為目的的群眾組織,如滇南元陽縣彝族的“溝會”,從建國前一直延續至今。“溝會”有“溝長”,以戶為單位參加,“溝長”由眾人推選產生。溝長負責平常水溝的管護,監督受益戶按規定用水,組織冬春兩季大修水溝活動等。“溝長”的報酬由受益戶按用水量多少來攤派,主要用谷子來折抵,名曰溝谷。[8]這些多樣化、細致化、精密化的分水辦法,是與稻作農業的精耕細作特征、稻作農業的復雜過程、村寨社會結構和內外群體關系等社會文化相適應的。

五 結語

文化是環境適應的結果,是對自然環境和社會環境的適應,在人和自然環境的相互關系中,人口結構、社會組織、生計方式、生產技術、環境等是作為重要的結構因素包括在內的。在生態人類學中,生計方式是最基本的研究問題。過去,對彝族文化的研究,往往是從支系、方言、行政地域、宗教信仰等方面來研究的,按地理環境、生態空間、生計方式等角度進行的研究較少。通過以上的分析可知,自明清以來至建國前,西南地區彝族社會中稻作農業經濟最發達的,其實就是紅河流域彝族地區。紅河流域彝族地區的稻作文化,是一個以稻作農業為核心,包括與之相聯系和適應的村寨結構、宗族組織、信仰儀式、民間建筑、民俗文化以及生產技術、溝渠文化、分水策略等,稻作農業推動了建國前當地彝族經濟社會的發展。對紅河流域彝族文化的研究中,不能缺少稻作文化這一視角。

[1]巫達.彝族先民數千年前已種植稻米的語言學考古學證據[C]//陳國光.中國彝學:第3輯,中央民族大學出版社,2009:45-48.

[2]馬理文.元陽野史[M].芒市:德宏民族出版社,2011:34-35.

[3]李朝旺.石屏彝族山蘇文化習俗調查[M].昆明:云南民族出版社,2016:104.

[4]弗里德曼.中國東南的宗族組織[M].劉小春,譯.上海:上海人民出版社,2000:13.

[5]范元昌.綠春縣牛孔彝族歷史文化研究[M].昆明:云南民族出版社,2014:150.

[6]楊甫旺.彝族文化的融合與變遷[M].昆明:云南人民出版社,2017:46.

[7]文偉,龍倮貴.紅河彝族歷史與文化研究[M].北京:中國商務出版社,2017:74.

[8]元陽縣民宗局,縣彝學會.元陽彝族風物志[M].昆明:云南民族出版社,2014:85..

[責任編輯龍倮貴]

Abstract:Honghe River Basin is a region where many nationalities coexist. The Yi people is one of the oldest living nations in this area.Compared with other Yi areas, the development of rice culture in Yi River Basin is higher. The core of rice culture is rice cultivation,it includes village structure, clan organization, belief ceremony, production technology and ditch culture, They used to adapt to each other.Before the founding of the people's Republic of China, Rice planting agriculture promoted the productivity and social development of the local Yi society.

Key words:Red River Basin; Yi people; Rice planting; Terrace

On Rice Culture of Yi People in Honghe River Basin before Liberation

LI Jin-fa

(Yi Culture Research Center of honghe university, mengzi yunnan 661199, China)

C951

A

1008-9128(2017)05-0026-05

10.13963/j.cnki.hhuxb.2017.05.007

2017-06-11

國家社科基金西部項目:紅河流域彝族傳統生態文化與生態文明建設研究(13XMZ061)

李金發(1978-),男(彝族),云南峨山人,副教授,博士,研究方向:民族學及彝族傳統文化。