川藏尋花之旅(下)

文/嚴子健(解放日報記者) 編輯/易可

川藏尋花之旅(下)

文/嚴子健(解放日報記者) 編輯/易可

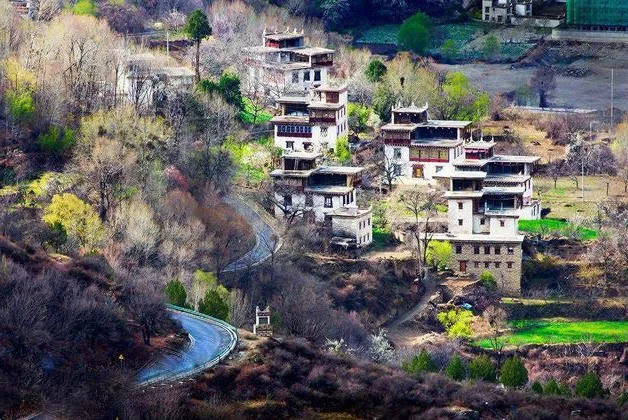

寧靜安逸的藏寨

中路藏寨不僅有極具特色的藏民居和歷史悠久的古碉樓,它還有古樸隆重的成人儀式,形式多樣的鍋莊舞,莊嚴肅穆的古藏戲,妙趣橫生的頂毪衫習俗等。如果有機會在那里住上幾天,相信收獲會更大。

行進中背背簍的婦女

忽然間,寨子里的小路上,走來了幾個扎頭巾、背背簍的婦女。啊!好美的畫面,四人裝束一樣,步伐一致,太有韻律感了!我飛快地調整相機的設置,從密密匝匝的樹叢中,艱難地框好了構圖,等待這幾個人走進我的畫面。

好不容易,既沒有樹叢遮擋,又能夠躲過碉樓,就幾張,多了沒有。好看就好看在,那四位背簍女子,一水兒的相同裝束,真的是可遇不可求,太讓人激動了!

晚上的一場雨雪,墨尓多神山又披上雪裝。當我們第二天一早登上中路藏寨的另一個觀看日出的山坡景觀臺時,撲面而來的是不斷變化的雪山云霧和若隱若現的碉樓藏房。雖然梨花還沒盛開,但叢叢柳樹和片片麥地的蔥綠,足已美得令我驚詫。這種美,是仙境神跡,有夢幻感覺,是大自然的饋贈,更是人類的幸運。

已經無需用語言來表達我當時的感受,說實話,當時我也真沒時間去想那么多,我觀察著云霧的走勢,不停地跟隨云霧的變化,尋覓著最美的構圖,因為很多畫面都是稍縱即逝,這是對一個攝影人的構圖基本功的挑戰,更是考驗其審美的能力。

那天云霧走得很快,而且是成片的云霧,上下來回地走,所以很難等到通透性好一些的又能相對固定的局域光束。題圖是一束比較好的局域光,正好在我右邊的山背后透出來,打亮了寨子邊緣的一排藏房,而后面的大山還是背陰的,透亮的藏房正好處在深色背景之中,顯得更亮,反差很大,畫面就比較容易跳得出來了。而且構圖也是一個相對的對角線構圖,我摁下了快門,只有這一張最亮。

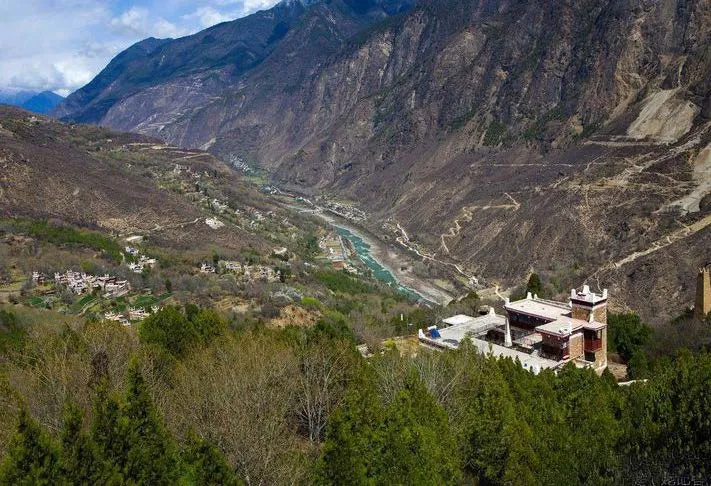

堪稱碉樓博物館

結束了中路藏寨的拍攝,我們向西進入丹巴縣城,在距離縣城不到四千米的東女觀景臺,我再次隔岸觀賞了著名的梭坡古碉樓群,這也是我第二次在這個觀景臺觀賞梭坡碉樓。2007年秋,我曾到過此地。在丹巴縣大渡河上游的大小金川河谷兩岸,是碉樓最集中的地區,這些碉樓通常以三五個一組相互呼應居多,也有像梭坡十三角碉這樣獨立于山頭的。在碉樓集中的地方,數十座碉樓連綿起伏,形成蔚為壯觀的碉樓群。這些碉樓每一座都經受了百年風雨,卻依舊棱角分明,巍然屹立。梭坡鄉境內的碉樓最多也最出名,有世界上最集中的古碉群,共84座,堪稱碉樓博物館。

丹巴縣城往北大約8千米,就到了川西最具特色的旅游景點——甲居藏寨了。“甲居”,藏語是百戶人家之意。百戶藏寨從大金河谷層層向上攀緣而建,一直延伸到卡帕瑪群峰腳下,整個山寨依著起伏的山勢逶迤連綿,在相對高差近千米的山坡上,體現了天人合一的人文格局理念。

一幢幢藏式民居建在綠樹梨花叢中,星羅棋布,或在高山懸崖上,或在河壩堤岸間,不時炊煙裊裊,與充滿靈氣的山谷、清澈的河流、皚皚的雪峰一起,將田園牧歌式的畫卷展示在人們眼前。甲居藏寨是真正地以一種藝術品的形態存在。

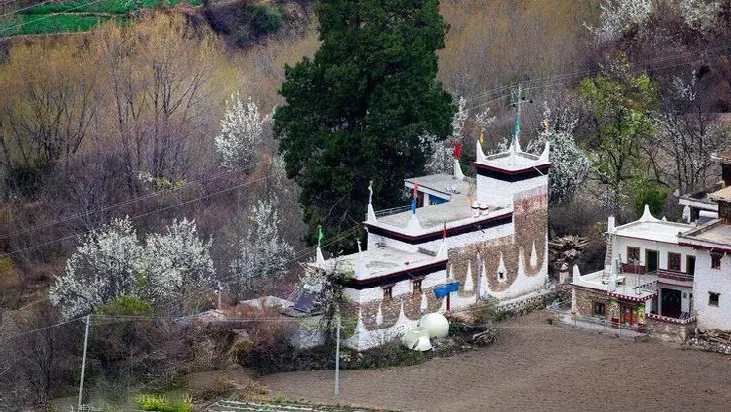

甲居藏寨是獨特的藏式樓房建筑,一戶人家住一幢寨樓。一般的甲居藏寨,寨樓坐北朝南,有的三五成群相依相偎,有的遠離樓群孑然獨立。甲居藏房完整地保存了嘉絨民居的基本特征。

每年春節前夕,寨房主人們依照傳統習俗,以當地的“白泥巴”為主要原料,通過配方煎制成白色染料,精心涂染寨樓墻面和牛角圖騰裝飾,使整個寨樓披上盛裝。

如此豐富多彩、古樸典雅的藏寨資源,是中國鄉土民居建筑的一朵奇葩。2005年由《中國國家地理》雜志組織的選美中國活動中,以甲居藏寨為代表的丹巴藏寨被評為“中國最美的六大鄉村古鎮”之首。

有關丹巴美人谷,流傳著無數動人的故事和傳說。許多年前,一只鳳凰飛到了墨爾多山,隨后化成千千萬萬美麗迷人的美女,于是墨爾多神山下便成了美女如云的地方。

還有據史書記載,西夏王朝滅亡之時,大批皇親國戚、后宮嬪妃逃到氣侯溫和、山美水秀,地處橫斷山脈深山峽谷里的丹巴。林林總總,不一而足。

那么丹巴美人谷到底在哪兒?美人谷位于距離丹巴縣城約26千米的巴底鄉山谷中的邛山村中,由無數漂亮的藏寨相連而成,整個山谷非常美麗,但路途艱辛,幾乎不能行車,完全要靠步行,走約2小時才能到達,所以美人谷很少有人進去過。

從丹巴縣北上到金川縣,基本上是沿著金川河走211省道的。在梨花盛開的時節,那條路簡直美成了“梨花大道”,滿眼望去盡是雪花一片,實在美不勝收。