技藝精湛 享譽海內外

——對話中國當代國畫名家裴國正

文 /張 榮

技藝精湛 享譽海內外

——對話中國當代國畫名家裴國正

文 /張 榮

8月的北京,酷熱難耐,但當我們一行人推開中國著名國畫家裴國正畫室的門時,一股清涼撲面而來,滿身的燥熱瞬間就消失得無影無蹤。

“美術,在于美,不在于術。” 裴國正老師開門見山地道出了他對藝術的看法,“畫家不是什么都畫,我只畫自己熟悉的,只畫自己喜歡的,只畫自己看到的”。

“您的意思是說,技法在繪畫上沒有美感重要?”對于裴老師的看法,我有些不解。

“是啊,如果僅用技法繪畫,而沒有美感,沒有靈性,那只是實物的堆積,還何談藝術啊!藝術本身就具有來自生活而高于生活的品位,沒有美,就沒有藝術,只有建立在美學之上的筆墨特點,才能成就自己作品的風格和特色。”裴老師用一種淺顯的道理,揭示了藝術的真諦。

裴國正(左)接受廣東衛視采訪

“美來自何方?”我好奇地問道。

“美來自生活,來自對生活的熟悉,也來自內心的感受。”裴老師不假思索地說,“畫家不是什么時候都畫,是有感覺的時候才畫,想畫的時候才畫。畫家不用心,等于浪費時間,同時也畫不出大家喜愛的精品。”

“繪畫要有意境,有靈性,要讓人有無限想象的空間”。他指著掛在墻上的 “家鄉月 故鄉水”的畫作說,“一輪明月,三只福鴨,碧波蕩漾的湖水通過巧妙的構思,就形成了一幅寓意深刻的畫卷,能夠酣暢淋漓地表達出人的思鄉情感。這就是情景交融,就是一種美。”“好作品應該能讀出它的動感,讀到它的畫外音,品出它的味道,而不是具象的表達和華麗。”裴老師補充道。

他沉吟了片刻后對我說:“筆墨、線條和色彩等都是為作品要表達的神韻和意境服務的。”

“筆墨、線條和色彩?”我反問了一句。

“關于色彩,國畫的設色都是為作品服務的,在使用時要大膽,有信心。我有一個系列作品,叫《五彩農家》,表達的是五種蔬果豐收的景象,每種蔬果只用了一種顏色,或紅、或綠、或黃、或紫,這種使用色彩的方法很少有人敢用,但是在展出時,一位收藏家卻愛不釋手,對我說,把哪幅畫留下,感覺都無法割舍。由此可知,這種表達方法是成功的。”裴老師說。

“關于筆墨與線條,也就是筆法,給你一本天津人民美術出版社出版的畫冊看看。”裴老師說。

接過《名家名作 妙筆丹青·中國當代國畫名家裴國正作品選》的畫冊,打開后一眼就看到了扉頁上裴老師的介紹:裴國正,1953年生,北京市人。中國畫院院士,國家美協會員,國家一級美術師。中國國際美術研究院副院長,香港振華美術學院客座教授,中國書畫大講堂、中國空中美術館特邀藝術家。中國華夏名人書畫藝術研究院名譽院長,京城國畫家、藝術評論家。曾習讀于解放軍藝術學院和中央美術學院中國畫研修班。其作品先后被人民大會堂、毛主席紀念堂、中國美術館、國家博物館、中國紅十字會、文化部、外交部等單位及多國大使館收藏。

“請你看一下這本畫冊上的作品,或許對我繪畫的特點會有一定的了解。”裴老師說。

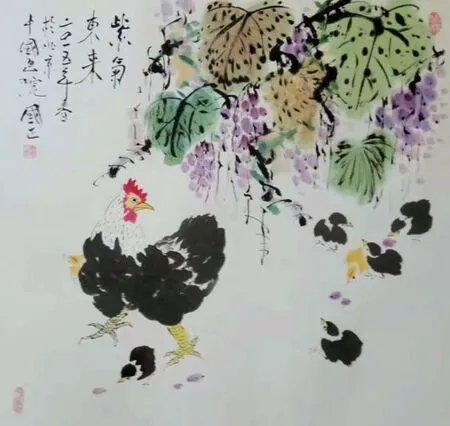

翻著、看著,我被《百雞圖》緊緊地吸引了。為了精心勾畫、濃烈渲染畫中的主角雄雞,裴老師將三五相聚、相互呼應覓食的雛雞形象簡單地以色塊勾勒而成,使之與其形成強烈的對比;為了表現與雞群相互呼應的瓜果藤蔓,以此來襯托豐收的喜悅,僅以寥寥數筆,大寫意的方法揮就;對于雄雞的描繪也是有簡、有繁,有遠、有近,整幅圖給人以詩一般的想象空間,恍若置身于農家豐收的歡快和幸福之中。

近年來,裴老師在國內外多次舉辦畫展:2008年的奧運會和2010年的世博會,裴老師的作品被選入進行展出并被永久收藏;2013年4月10日,京城國畫家裴國正·北京迎春國畫作品展;2013年9月15日,與共和國同行——著名國畫家裴國正·北京美術精品展;2014年12月,京城國畫名家裴國正·東莞藝術邀請展;2015年11月,京城國畫名家裴國正先生·廣州國畫精品展;2016年3月、2017年3月,京城國畫名家裴國正百雞迎春展。裴老師的作品曾經在中國美術館、首都博物館、世界藝術館,以及上海、深圳、廣州、合肥、東莞和香港展出,還曾遠赴美國、俄羅斯、法國、韓國、日本和東南亞國家展出。