心身相關障礙的分類與處置

心身相關障礙的分類與處置

劉曉云胡嘉瀅吳愛勤袁勇貴

劉曉云 博士

1 心身相關障礙的分類歷史

從心身醫學的發展史來看,與“心身疾病”相關的診斷與治療早已在臨床中有所應用。早在1952年公布的美國精神障礙診斷與統計手冊(diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM)第1版(DSM-Ⅰ)中即有“心身疾病”這一診斷條目;在1968年的DSM-Ⅱ中被更名為“心理生理性植物神經與內臟反應”,定義為“由情緒因素引起的單一器官系統的軀體癥狀”,分類則按累及器官進行分類,如哮喘為“心理生理性呼吸系統反應”;在1980年的DSM-Ⅲ及1987年的DSM-Ⅲ-R中改為“影響身體狀況的心理因素”;在1994年的DSM-Ⅳ中進一步更改為“影響醫學情況的心理因素 (PFAMC)”;而在2013年的DSM-Ⅴ將其歸于“軀體癥狀及相關障礙”中的“影響其他軀體疾病的心理因素”(F54)中[1-2]。國際疾病分類(international classification of diseases,ICD)也曾有“心理生理障礙”及“精神因素引起生理障礙”的分類;ICD-10不使用“心身的”,不主張用“心因性”,而將傳統的“心身疾病”納入“應激相關及軀體形式障礙”[2-3]。

我國1958年曾將精神疾病分為14類,無心身疾病,而1982年《中華醫學會精神病分類-1981》,首次將“心身疾病”作為最后一類精神性疾病納入診斷;1989年的中國精神障礙分類與診斷標準第2版(CCMD-2)10類精神性疾病中,第6類為“心理生理障礙、神經癥及心因性精神障礙”,包括心身障礙在內,在第1類“內臟疾病伴發的精神障礙”中也有一些屬于心身障礙的范籌;其后的CCMD-3中第6類“心理因素相關的生理障礙”包含心身障礙,第1類“器質性精神障礙”中也有部分[2,4]。

2 我國心身相關障礙分類的思考

綜合國內外相關研究的進展,我們考慮將心身相關障礙分為5類(圖1),包括:心身反應、心身癥狀障礙、心理因素相關生理障礙(包括進食障礙、睡眠障礙、性功能障礙)、心身疾病、軀體疾病伴發心身癥狀。其中心身反應原則上還不能稱之為一個疾病,只是一種“反應”, 是指暫時的生理反應,把那些病程較短(<1周)的病人歸為此類別。

圖1 中國心身相關障礙分類

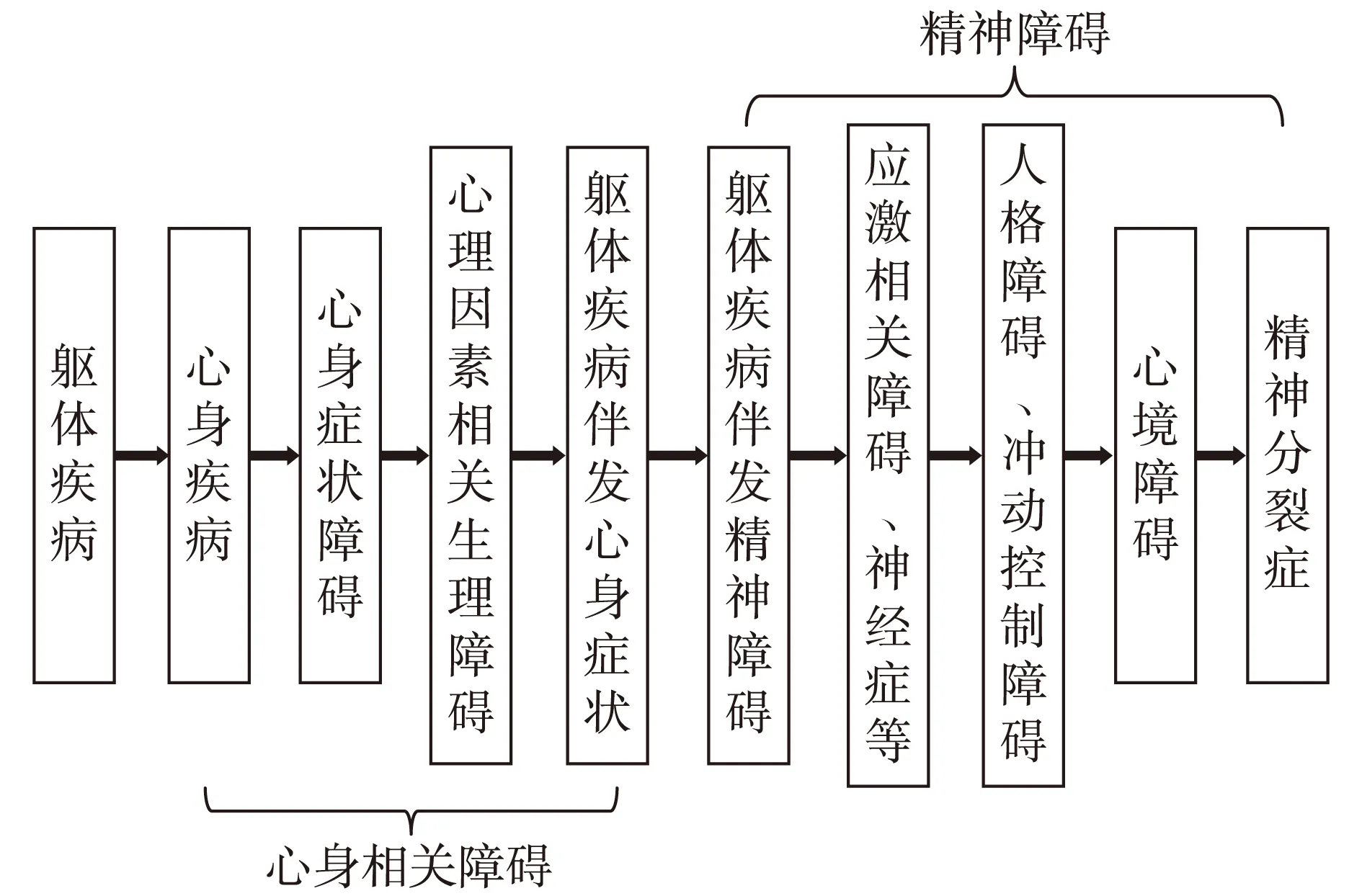

軀體疾病到精神障礙是一個連續的疾病圖譜,由軀體疾病向精神障礙的過渡可歸納為包括心身疾病,心身癥狀障礙,心理因素相關生理障礙,軀體疾病伴發心身癥狀的心身相關障礙移行圖譜和包括軀體疾病伴發精神障礙,應激相關障礙、神經癥等,人格障礙、沖動控制障礙,心境障礙,精神分裂癥在內的精神障礙移行圖譜。見圖2。

圖2 軀體疾病、心身相關障礙和精神障礙的關系

3 心身癥狀障礙

3.1 心身癥狀障礙的定義 心身癥狀障礙是一組與急慢性心理社會因素密切相關的綜合征,病人具有一定的人格基礎,主要表現為焦慮、抑郁、失眠、疼痛、軀體化癥狀等癥狀中的一種或幾種。癥狀無可證實的器質性病變作基礎,或雖存在一定的軀體疾病,但疾病的嚴重程度與病人的癥狀嚴重程度不相稱,病人感到痛苦和無能為力,自知力不全,不符合現有的精神障礙診斷標準。

3.2 心身癥狀障礙的診斷標準 心身癥狀障礙需符合以下4個標準:(1)癥狀標準(至少有下列一項):抑郁、焦慮、失眠、疼痛、其他軀體化癥狀等。(2)嚴重標準:社會功能部分受損或自感痛苦,促使其主動求醫。(3)病程標準:1周以上。(4)排除標準:排除現有的各類精神障礙。

3.3 心身癥狀障礙嚴重度的評定 臨床醫生可根據表1的評定結果,給出具體的建議:輕度(0~3分),可以自我調節; 中度(4~6分),建議心身科門診就診;重度(7~9分),建議心身科住院治療或精神科治療。

表1 心身癥狀障礙嚴重度評定量表

3.4 心身癥狀障礙與神經癥的比較 心身癥狀障礙與神經癥比較,特點見表2。

表2 心身癥狀障礙與神經癥比較

3.5 心身反應、心身癥狀障礙和心身疾病的比較 心身反應、心身癥狀障礙與心身疾病具有連續譜樣特征,三者間的聯系與區別見表3。

表3 心身反應、心身癥狀障礙與心身疾病比較

4 心身疾病

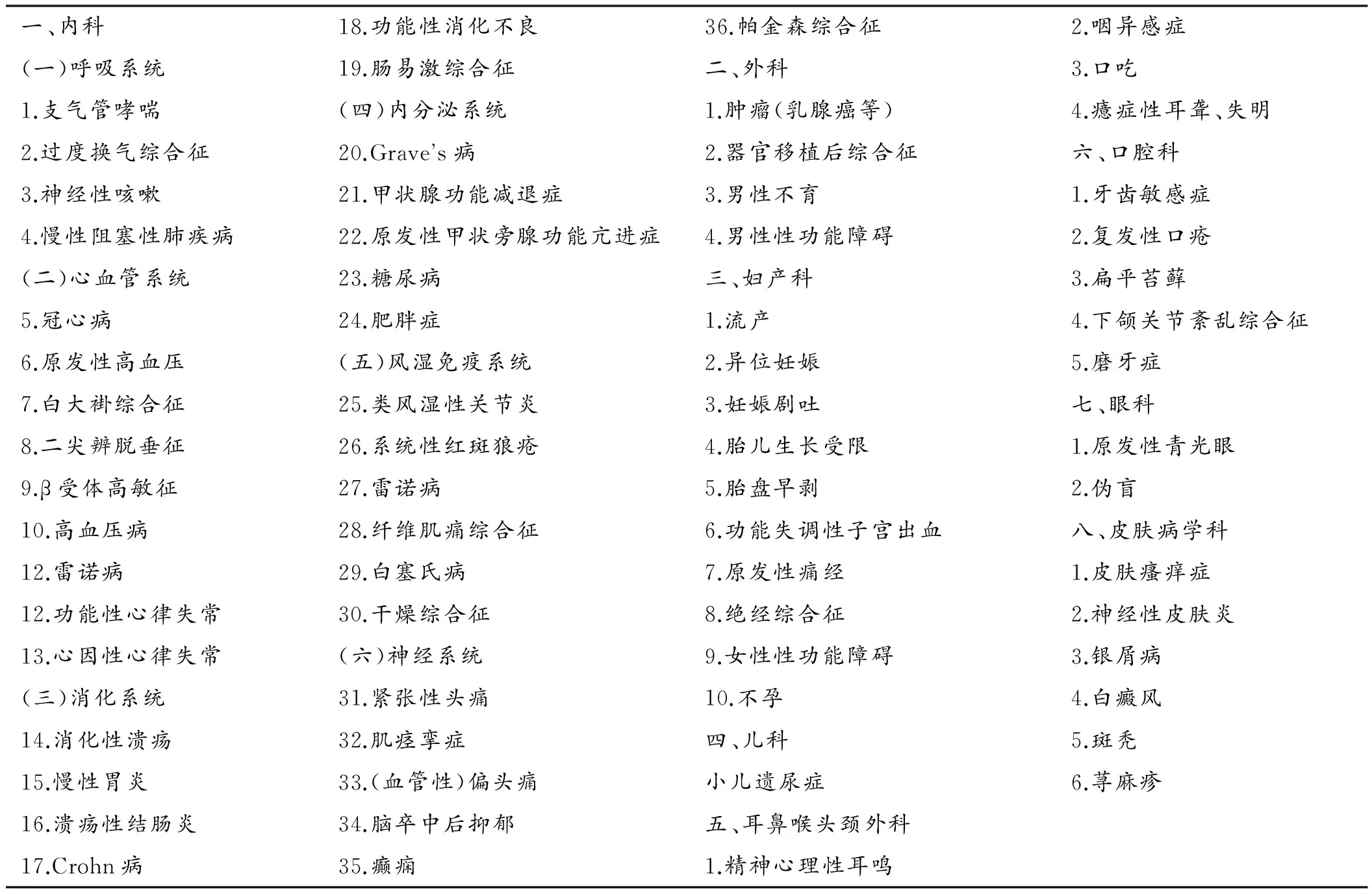

心身疾病是指具有器質性損害的一類心身相關障礙,往往是指原發性的心身疾病,即心理因素引起的軀體疾病;而繼發性心身疾病則是指軀體疾病引起的心理障礙,又稱身心疾病,是指上述分類中的第5類,即軀體疾病伴發心身癥狀。原發性心身疾病,在八大學科中,包括68種疾病,見表4。

表4 心身疾病分類

5 心身相關障礙的處置原則

根據心身相關障礙的疾病特征,這類病人提倡心身整合治療。 藥物治療、物理治療和心理治療“三架馬車”相得益彰地靈活運用,有助于提高病人的治療效果[5]。心身相關障礙的藥物治療臨床不外乎4大類,即抗抑郁藥、抗焦慮藥、心境穩定劑和抗精神病藥,如何藝術性地靈活運用這些藥物是提高療效的關鍵。另外,這類病人往往具有一定的人格特質,藥物依從性差,說服其規律用藥也與療效密切相關。當然,中成藥對這類病人也有一定的療效,在臨床上病人往往也更愿意接受,臨床醫生可以合理選用。

在臨床上,既要關注病人的軀體治療(藥物治療),也要關注病人的物理治療和心理治療。物理治療包括經顱磁刺激、直流電刺激治療,心理治療包括認知行為治療、平衡心理治療和生物反饋治療等,均對心身相關障礙病人有一定療效,關鍵在于臨床醫生的合理選用,針對這方面內容的培訓也勢在必行,也是心身醫學科發展的重要內容。

[1] 美國精神醫學學會.精神障礙診斷與統計手冊[M]. 北京:北京大學出版社,2015.

[2] 中華醫學會精神病學分會.中國精神障礙分類與診斷標準[M].濟南:山東科技出版社,2001.

[3] 吳愛勤. 心身疾病新的評估策略:心身醫學研究診斷標準[J].醫學與哲學,2012,33(1B):8-10,13.

[4] 吳愛勤.心身醫學分類診斷評估策略[J]. 實用醫院臨床雜志,2015,12(6):1-6.

[5] 袁勇貴, 劉曉云,陳素珍,等. 臨床上的疑難雜癥與心身疾病[J]. 實用老年醫學, 2016, 30(9): 708-711.

江蘇省醫學創新團隊項目(2017055)

210009 江蘇省南京市,東南大學附屬中大醫院心理精神科(劉曉云,胡嘉瀅,袁勇貴);215006 江蘇省蘇州市,蘇州大學附屬第一醫院精神科(吳愛勤)

袁勇貴,Email:yygylh2000@sina.com

R 749.92

A

10.3969/j.issn.1003-9198.2017.10.002

2017-08-18)