環青海湖自行車聯賽發展研究

何 堅

(北京體育大學,北京 100084)

環青海湖自行車聯賽發展研究

何 堅

(北京體育大學,北京 100084)

本文運用文獻資料法、調查法、數理統計法等研究方法,對首屆環青海湖自行車聯賽環湖賽的參賽人群進行調查分析。環湖聯賽能夠提高自行車愛好者對環湖正賽品牌的認知,宣傳推廣賽區城市的形象,促進當地自行車運動的發展;同時探究目前環湖聯賽存在的問題與挑戰,并提出了相關的策略和方法。

環湖聯賽;城市營銷;品牌

2014年提出的《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》,即著名的“46號”文件取消商業性和群眾性體育賽事審批,這為我國體育賽事的發展注入了活力。一直以來,自行車運動以其綠色環保、生態自然、契合全民健身理念等特征,逐漸發展成為繼馬拉松之后又一“井噴”的全民運動。據相關統計顯示,全國各地每年舉辦的自行車賽事、大大小小的業余騎行活動總量已突破3 000場,此外,我國業余騎行愛好者總人數達到2 000萬人之多,自行車運動正逐漸發展成為城市主流人群的時尚生活方式。本文研究的環青海湖自行車聯賽是其中重要的一項,聯賽是依托“環青海湖國際公路自行車正賽”的現有品牌基礎,致力于為全國自行車愛好者提供更為優質的競賽與活動平臺。本文通過對環青海湖自行車聯賽的發展現狀進行分析,發掘其中的可鑒之處,以期為我國業余自行車運動的良好發展提供一定的建議。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

本文以環青海湖自行車聯賽為研究對象。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法 本文通過在中國知網上檢索業余自行車賽事、環青海湖自行車賽,梳理相關的研究結果,對發現的問題進行調查整理。

1.2.2 調查法 通過對環湖聯賽每一站的報名參與人數進行網絡調查得到相關數據。1.2.3 數理統計法 對調查到的數據用統計學方法進行相關的數理統計,并對首屆環湖聯賽的參賽人群進行分析。

2 研究結果

2.1 賽事現狀

2.1.1 環青海湖自行車賽的由來 環青海湖國際公路自行車賽誕生于2002 年,在經過15年的發展積累后,環湖賽已發展成為我國乃至亞洲水平最高、規模最大、海拔最高、最具特色的公路自行賽事。伴隨著環湖賽賽事影響力的擴大,一大批業余自行車愛好者強烈渴望參與并體驗環湖賽這項亞洲頂級的賽事,與此同時,各地方城市、景區也期望搭上環湖賽這項品牌賽事來進一步發展區域內的體育旅游業,進一步提升城市的影響力。在這樣的大背景下,環湖賽組委會做出重大改革措施,積極響應群眾和社會的需求,面向國內廣大業余選手首創全新的、輻射全國的環青海湖自行車聯賽。

2.1.2 環湖聯賽的競賽模式 首屆環青海湖自行車聯賽在經過實際的考察之后,采用的是業余競賽與騎游結合的競賽模式,聯賽在全國共設置6站比賽,其中有5個城市賽區(成都、上海、廈門、無錫、廣州)和青海站總決賽,每個賽區除了設置男子公路組、男子山地組、女子山地組3個競賽組別外,還通過設置大眾騎游體驗組來吸引當地自行車愛好者前來參加體驗。聯賽以個人賽和繞圈賽為競賽模式,每個賽區各組別錄取前20名,騎游組不參與青海環湖聯賽的排名和獎勵。

2.2 青海環湖聯賽的賽事規模

2.2.1 參賽隊伍情況 通過調查結果顯示,各分站賽區參賽的隊伍表現不一,落差很大,如在廣州和廈門2個地區,參賽車隊分別達到了48個和38個,遠遠多于成都站(22個)、上海站(27個)和無錫站(18個);此外,這2站的參賽隊伍也是多種多樣,一些知名的車隊,如香港的QUICK車隊、朝陽輪胎車隊、廈門森地客車隊等都參與到了環青海湖湖聯賽的比賽中。從中不難看出,在經濟比較發達的東南沿海地區,相對而言,自行車運動基礎好,參與人員基數大,自行車文化底蘊濃厚。

2.2.2 參賽人員的性別人數情況 通過調查結果顯示(表1),各賽區比賽的業余男子運動員達到總人數的 73%以上,特別突出的是在廈門站和廣州站的分站賽中,男子運動員的比例分別達到了82%和92.6%。自行車運動對運動員的體能有著相當高的要求,在這點上,女子運動員處于劣勢,女子選手在身體機能上差距也非常明顯。而從比賽現場來看,倘若發現女性運動員的身影,必定會有一大群民眾前來圍觀,因此,很大程度上限制了更多的女性運動員參與到自行車這項富有激情的運動中來。

2.2.3 參賽人員的組別人數情況 通過調查結果顯示(表2),男子公路組的參與人數最高,這與男子公路自行車良好的發展勢頭有很大關系。由于國內的山地自行車賽對比賽場地有相當高的要求,因此,在組織賽事之時往往以山馬賽為主;此外,從目前國內的形式來看,女性選手參與自行車運動的發展勢頭穩步上升,在比賽的賽場上能看到更多她們的身影;業余自行車賽事的競相舉辦一定程度上滿足了自行車愛好者參與比賽的愿望,激發了參與熱情,在這一點上,環青海湖自行車聯賽騎游體驗組表現的淋漓盡致。

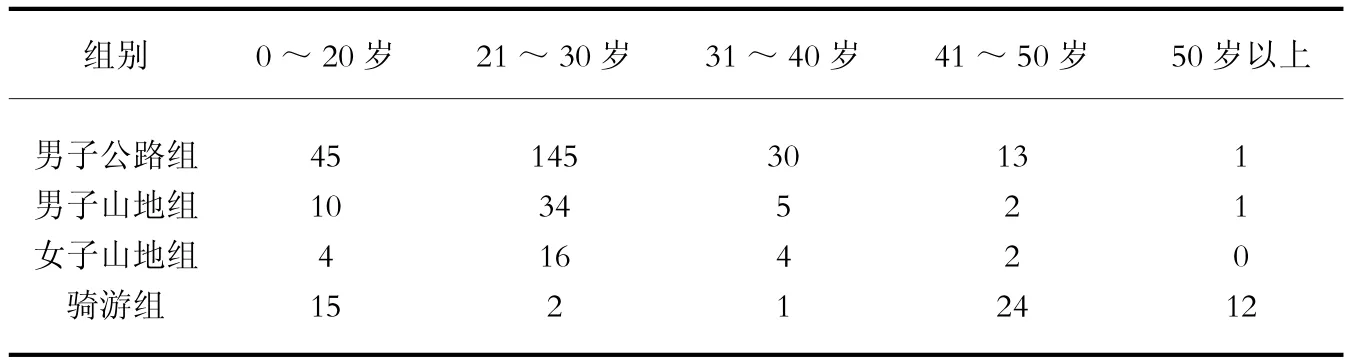

2.2.4 參賽人員的年齡分布(以廈門站為例) 從表3可知,目前我國業余自行車運動愛好者主要集中于21~30歲年齡段。在男子公路自行車賽參與人員分布非常廣泛,參與的人數非常多,從18歲~50歲年齡段的男子,受眾面非常廣泛。通過調查可知,騎游組的參與者大部分集中在0~20歲和41~50歲這2個年齡段,多以小孩和中老年婦女為主。

2.3 取得的成績

2.3.1 多組別設置有效滿足自行車愛好者需求 環青海湖自行車聯賽通過不同組別和不同形式的競賽模式設置,吸引了廣大自行車愛好者參與其中,環湖聯賽舉辦城市借助地區特色、因地制宜地開展自行車賽事和全民健身活動,依托于環湖聯賽的發展,賽區城市向廣大社會群眾傳遞綠色生活理念,培養地區群眾體育運動的氛圍,有效的滿足人民鍛煉的需求,推動地方體育事業的發展,環青海湖自行車聯賽自創立以來受到了舉辦賽區、社會各界、業余自行車愛好者的高度關注,這也實現了聯賽創立的初衷。

表1 首屆環青海湖自行車聯賽參賽調查人數統計

表2 首屆環青海湖自行車聯賽不同參賽類別調查人數統計

表3 2016環青海湖自行車聯賽(廈門站)各組別參賽人員年齡調查統計

2.3.2 促進賽區旅游業發展 據數據分析可知,各個消費所占比重如下:在直接消費中,酒店和餐飲的受益最大,但這只是環湖聯賽起步階段的效益模塊,聯賽希望通過3~5年的時間讓旅游消費成為賽事消費的主力,進而打造賽區的體育旅游名片。賽事的成功落地有效的帶動城市功能的完善、賓館酒店等服務行業能力與服務水平的提高,一定程度上提高了賽區旅游業的繁榮發展。

2.3.3 城市營銷 現今旅游行業已經發展成為我國經濟的一大支柱行業,然而我國各地區旅游資源分布不均勻,景區同質化嚴重,急需借助體育賽事進行營銷傳播。環湖賽在經過15年的探索并成功實踐了體育+旅游的體育營銷模式,環湖聯賽對這種模式進一步延伸,希望與賽區景區合作,通過 3~5 年來打造體育旅游城市名片。賽事期間借助媒體矩陣宣傳賽事的同時著力宣傳賽區,前期會在賽區取景,將當地特色景點融入到自行車運動中,并通過視頻網站進行全面傳播。深度挖掘當地特色文化、旅游及飲食,讓騎行愛好者在參賽的同時,可以全方位感受當地的風土人情。從圖文、視頻、體驗3個維度進行包裝,并借助賽事的熱點效應實現城市營銷效益最大化。

2.3.4 擴大環湖賽的影響力 環青海湖自行車聯賽是基于環湖賽15年品牌衍生出的業余賽事,聯賽品牌所解決的是廣大自行車愛好者與環湖賽深度互動的需求。環湖賽15年來集聚了強大的品牌勢能,以其在亞洲及國際上的影響力,集聚了國內高粘度的自行車愛好者,在個人價值逐漸凸顯的年代,這些由環湖賽凝聚起來的人群,具有極大的品牌衍生空間。眾多自行車愛好者在國內各個業余賽事中游離,他們迫切期望能與環湖賽這樣的國際級賽事進行互動,并希望有機會可以現場感受一下環湖賽。通過環湖聯賽的成功落地,宣傳和推廣環湖賽的賽事品牌,能夠有效的擴大環湖賽的品牌影響力,讓更多的人了解。

3 研究討論

3.1 賽事同質化問題

自行車賽“井噴”問題很大程度上暴露了賽區的攀比和從眾心理,城市紛紛加大力度舉辦賽事,導致全國各地出現嚴重的同質化問題,缺少地方特色。至少每個周末有4~5場正式的自行車賽事舉行,這種野蠻生長的賽事嚴重浪費了社會公共資源。對處于剛起步階段的環青海湖自行車聯賽來說,需要根據自行車運動的發展規律,緊密結合環湖賽的品牌,聯系賽區的地方特色,開展適宜的賽事周邊活動。此外,環湖賽聯賽應該更多的以平明化為基礎,深入中部地區,結合地區特色開展多種形式的自行車賽事,豐富比賽內涵,擴大賽事的影響力。

3.2 聯賽未建立效益評估機制

2016環青海湖自行車聯賽的運營方是各賽區當地的體育公司,他們與當地體育局關系密切,在場地、器材、裁判人員等方面有著很大的優勢,往往是以較低的成本得到,對業余賽事的舉辦往往追求短期的經濟效益,迫切的需要取得成果而沒有進行合理有效的規劃,一場賽事往往舉辦完就結束了,沒有建立起賽事效益評估機制。筆者認為,對一場300~500人的業余自行車賽事,需要建立合理有效的管理和評估機制,確保賽事發揮最大的價值。

3.3 豐富比賽的內涵,推動綠色環保理念

2016環青海湖自行車聯賽以業余選手為主,走的是親民路線,這就需要賽事主辦方更好的完善聯賽的組織形式,更多的開展廣大普通群眾可以參與的賽事活動,如設置一些家庭趣味自行車活動、親子比賽、自行車繞樁等活動,調動賽區群眾的參與熱情,使地區更好的開展全民健身運動;在賽事的宣傳舉辦期間,積極宣傳自行車綠色環保理念,提高人們綠色出行、健康運動的環保理念。

[ 1 ] 蔡家東.中國自行車運動的困境和希望[ J ].體育文化導刊,1997(4):17-19.

[ 2 ] 全遠剛.我國城市業余自行車運動發展困境與出路[ J ].群文天地,2012(23):258.

[ 3 ] 馬慧,沈洋.新疆環賽里木湖公路自行車賽事分析[ J ].體育文化導刊,2013(6):35-37.

[ 4 ] 梁海燕.廣州市戶外自行車運動發展的困境與出路[ J ].體育文化導刊,2016(1):40-43,47.

G872

A

1674-151X(2017)15-143-03

10.3969/j.issn.1674-151x.2017.15.073

投稿日期:2017-06-10

何堅(1993—),在讀碩士研究生。研究方向:體育管理。