書法教學之我見

書法教學之我見

■ 金熙俊

廣東省硬筆書法協會副秘書長、廣東省中小學硬筆書法教材副主編、東莞市硬筆書法協會副主席兼秘書長,廣東省書法家協會會員。

作品獲獎入展:

首屆“皖北煤電杯”全國書法篆刻展優秀獎

“語文報杯”全國首屆中小學教師書法大賽三等獎

第三屆“康有為獎”書法篆刻評展 優秀作品獎

第二屆、第三屆全國教師三筆字大賽一等獎

全國第二屆硬筆書法家作品展三等獎

全國首屆中青年硬筆書法作品展三等獎

全國首屆硬筆書法正書藝術大展二等獎

第十屆中國鋼筆書法大賽三等獎

第十一屆中國鋼筆書法大賽一等獎

全國第三屆硬筆書法大展一等獎

“中吉大地杯”全國硬筆書法大賽金獎

談起書法教育,仁者見仁智者見智。我也談一下我的書法教育觀。幾點粗淺的認識,與同道交流。下面我從六個方面闡釋如何培養出書法班的好學生。

1.激發興趣

想讓學生寫好字,我認為,激發學生的學習興趣是關鍵,正所謂“興趣是最好的老師”,要變“要我寫字”為“我要寫字”,只有學生喜歡寫,老師講的書寫技法才會奏效,否則誰講都沒用。所以在課堂上要把相對枯燥的寫字練習變得有趣,讓學生愛聽,能聽得懂,為此,我們可通過形象化的語言進行教學,可穿插講述一些書法故事。不過語言要精練生動,符合學生年齡特點。

2.科學訓練

校外培訓一次課一般都是90分鐘,分兩節課。每節課要精講多練,要以訓練為主,在學生練習的過程中及時發現問題并糾錯。老師要準確示范,一定要學生認真觀察,這個過程很重要,不能落下一個學生。只有看得準,才能寫得準。每一節課,要有精講、示范、練習、教師點評、學生點評、再練習、總結等一套完整的流程,要安排得流暢自然,緊湊高效。

3.因材施教

校外培訓機構的書法課,比之學校的書法課,更應注重“因材施教”,因同在一個班的學生的年齡、稟賦不同,書寫水平參差不齊,我通常的做法是前一節課講相同內容,后一節課進行拓展訓練時因材施教,根據學生書寫水平的高低安排不同內容練習。對于基礎較好、悟性較好的學生可以增加作品訓練的難度、深度、廣度。

4.持之以恒

學書法者半途而廢的較多,甚為可惜。書法學習貴在持之以恒,這需要老師和家長共同努力。從我多年的書法教育實踐來看,凡是跟隨多年,堅持學習的同學大都學有所獲,學有所成。

5.學以致用

課堂上,要著重培養學生的“作品意識”和“應用意識”。“作品意識”要及早培養,把寫作品當成是給學生的“福利”,讓學生愛寫,想寫,這樣寫起來才會認真對待,也才相對容易出好作品。“作品意識”旨在培養學生的審美情趣。與“作品意識”相比,“應用意識”更為重要。“應用”就是要求學生把學過的書寫技巧用在平時的漢字書寫上,做到學以致用,千萬不能學用脫節。

6.腹有詩書

“習字原無便捷途,期成端在下功夫。二分筆硯三分看,余事還須廣讀書。”吳丈蜀先生的這首《學書詩》說明了讀書對于寫字的重要性,學書之人必須要注重字外功的修煉。前幾天,讀到一篇文章,其中說到:“書卷氣,是一種飽讀詩書后形成的高雅的氣質和風度,是良好素質的體現。書卷氣采自于書卷,得益于孜孜不倦地讀書。人通過讀書,在幽幽書香潛移默化的熏陶下,激進可以變為平和。”腹有詩書氣自華,力求讓每一個學生都具有高雅的氣質,在平時的書法教學中,我更注重學生“書卷氣”的培養,并把人格教育自然地滲透在每一節課的技法學習之中,做到“潤物無聲”,避免刻板的說教。

以上所述僅是我書法教育實踐過程中的點滴體會,或許還有很多需要完善之處。沒有最好,只有更好,教學,我是認真的。

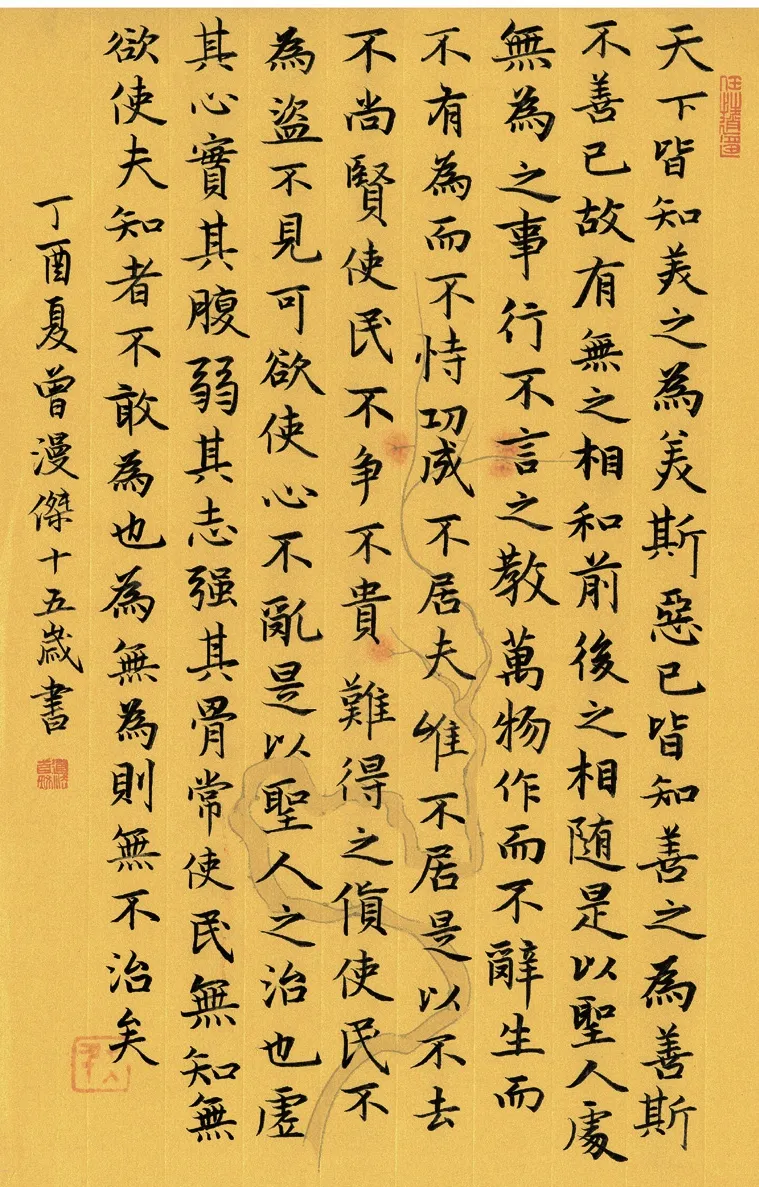

■ 曾漫杰

15歲,就讀于東莞市東方明珠學校。書法作品獲“香市杯”東莞市第六屆中小學硬筆書法大賽二等獎、第二屆“筆墨先鋒杯”全國硬筆書法大賽青少組特等獎。

節臨趙孟頫《道德經》(故有無之后脫:相生,難易相成,長短之相形,高低之相傾,音聲)

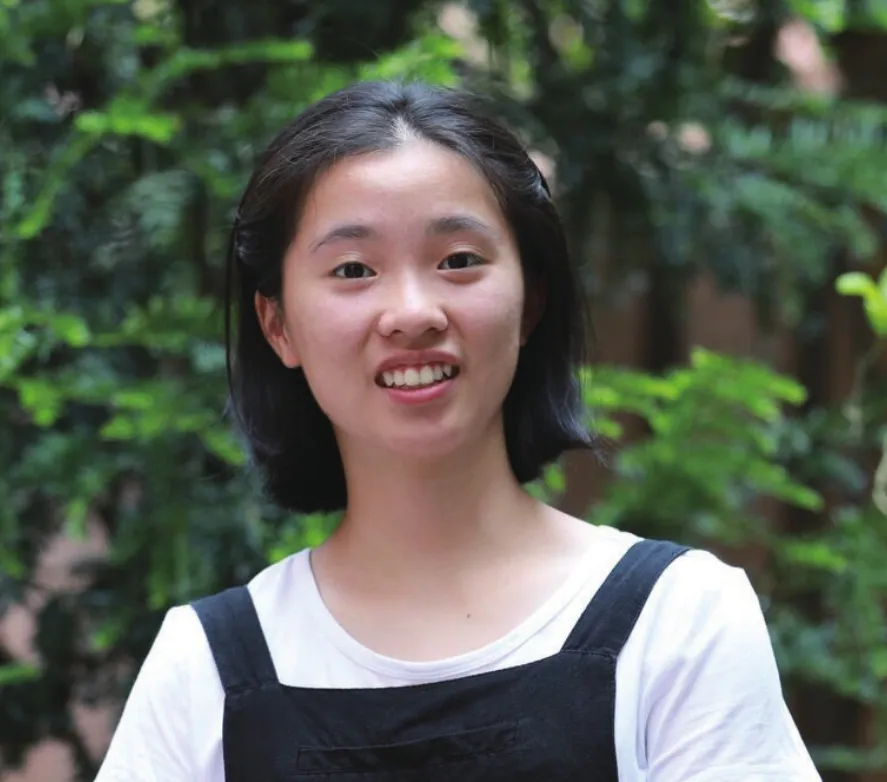

■ 廖滟翹

女,16歲,就讀于東莞市東華高級中學松山湖(生態園)校區高二年級,書法作品獲第一屆“文鳳堂杯”全國硬筆書法大賽中學組二等獎、第一屆“筆墨先鋒”杯全國硬筆書法大賽優秀獎。

錄《菜根譚》三則(“從”應為“徒”“渺”應為“眇”“有”應為“多”“媸妍”應為“妍媸”)

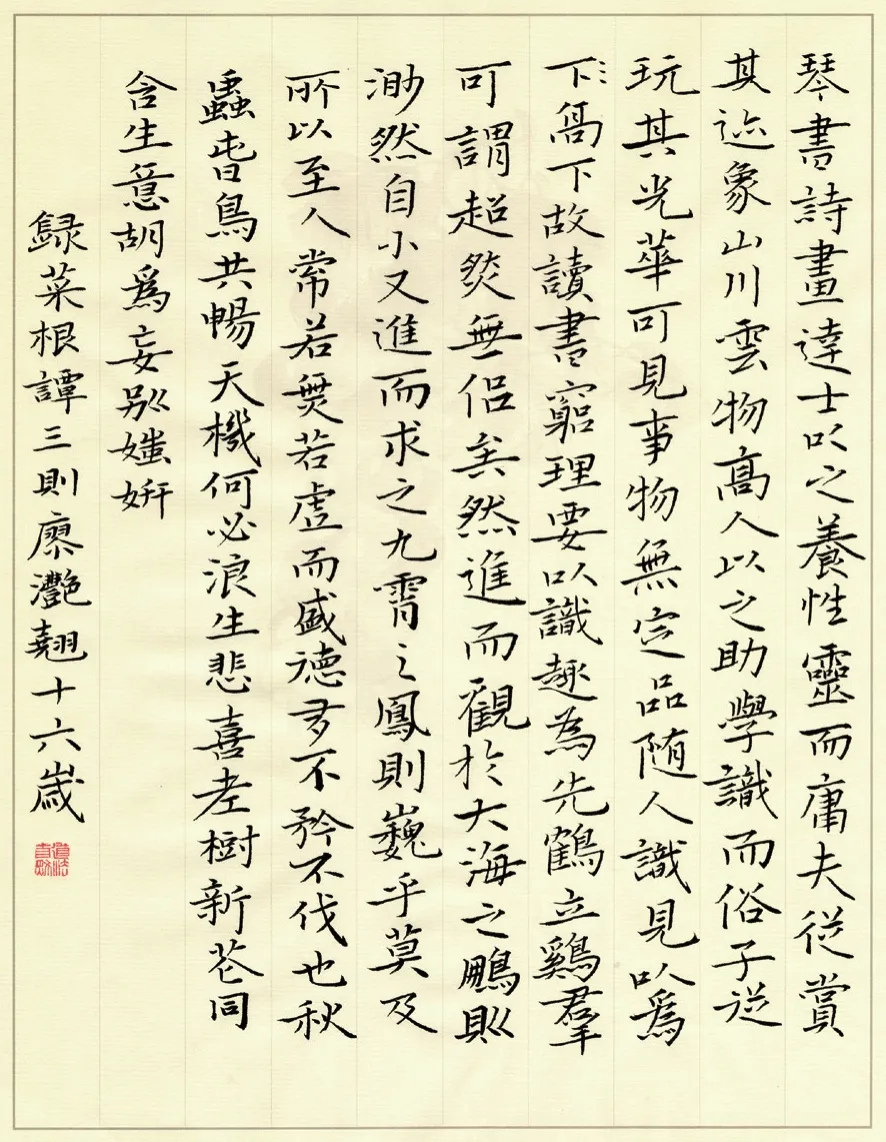

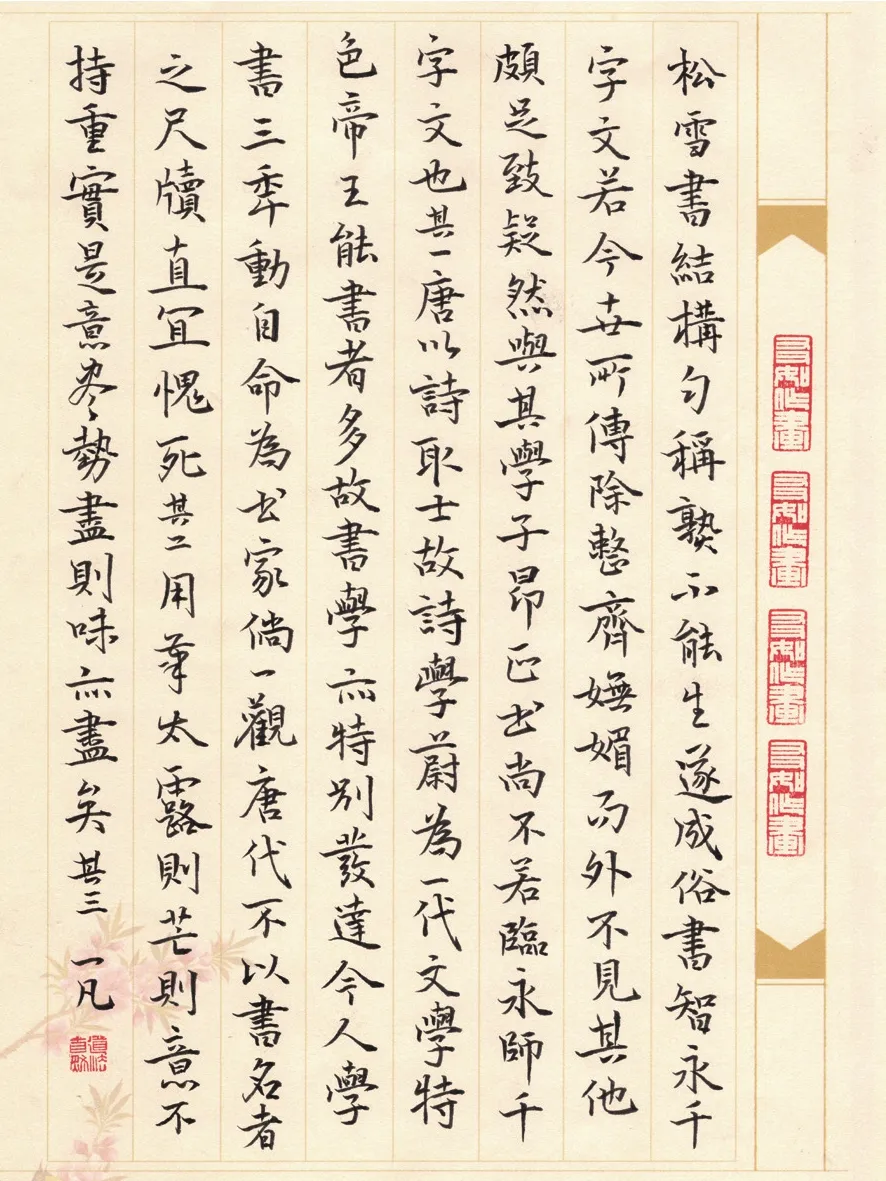

■ 鄭一凡

14歲,就讀于東莞外國語學校初三年級。書法作品獲第一屆“文風堂杯”全國硬筆書法大賽小學高年級組二等獎、第二屆“筆墨先鋒”杯全國硬筆書法大賽青少組金獎。

節錄白蕉《云間言藝錄》

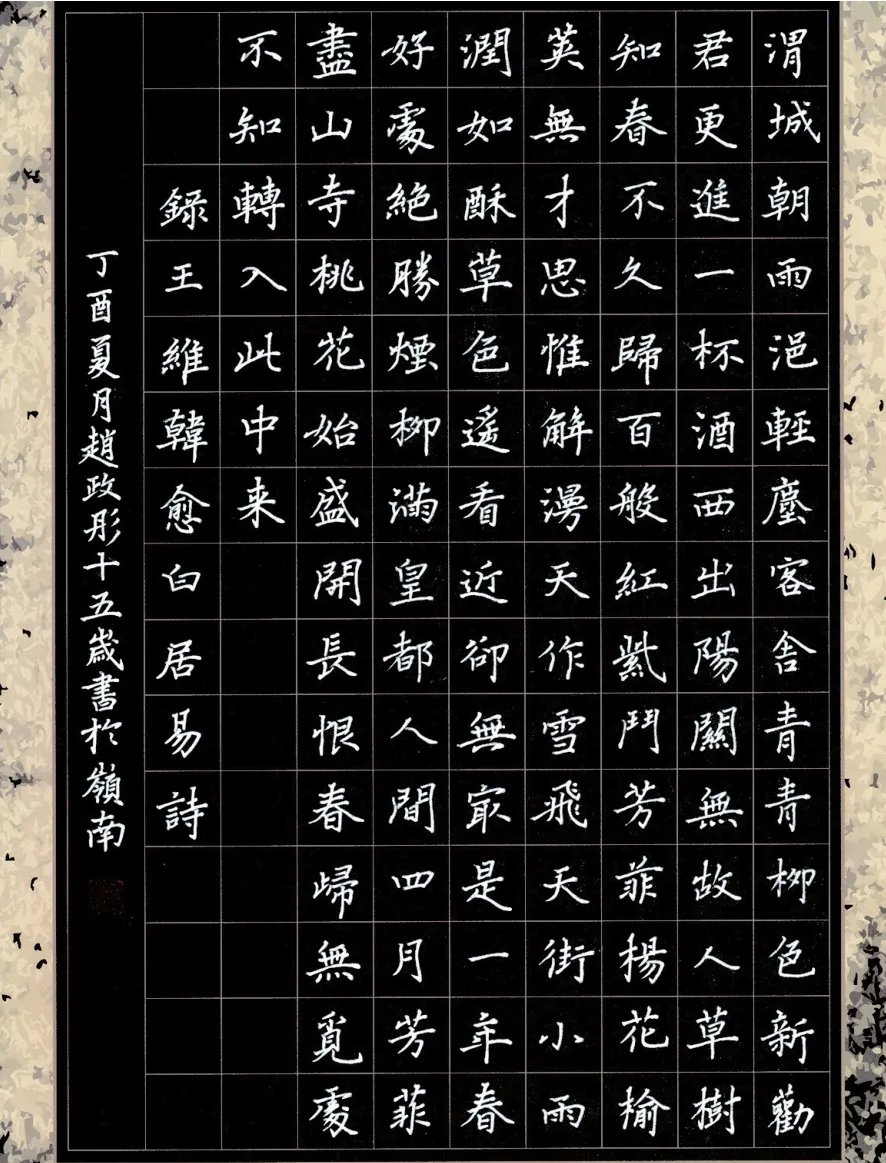

■ 趙政彤

女,15歲,就讀于東華高級中學高一年級。書法作品獲東莞市第七屆“石竹杯”中小學硬筆書法比賽榮獲二等獎、東莞市第八屆“觀音山杯”中小學硬筆書法比賽榮獲二等獎。

古詩四首(“進”應為“盡”)

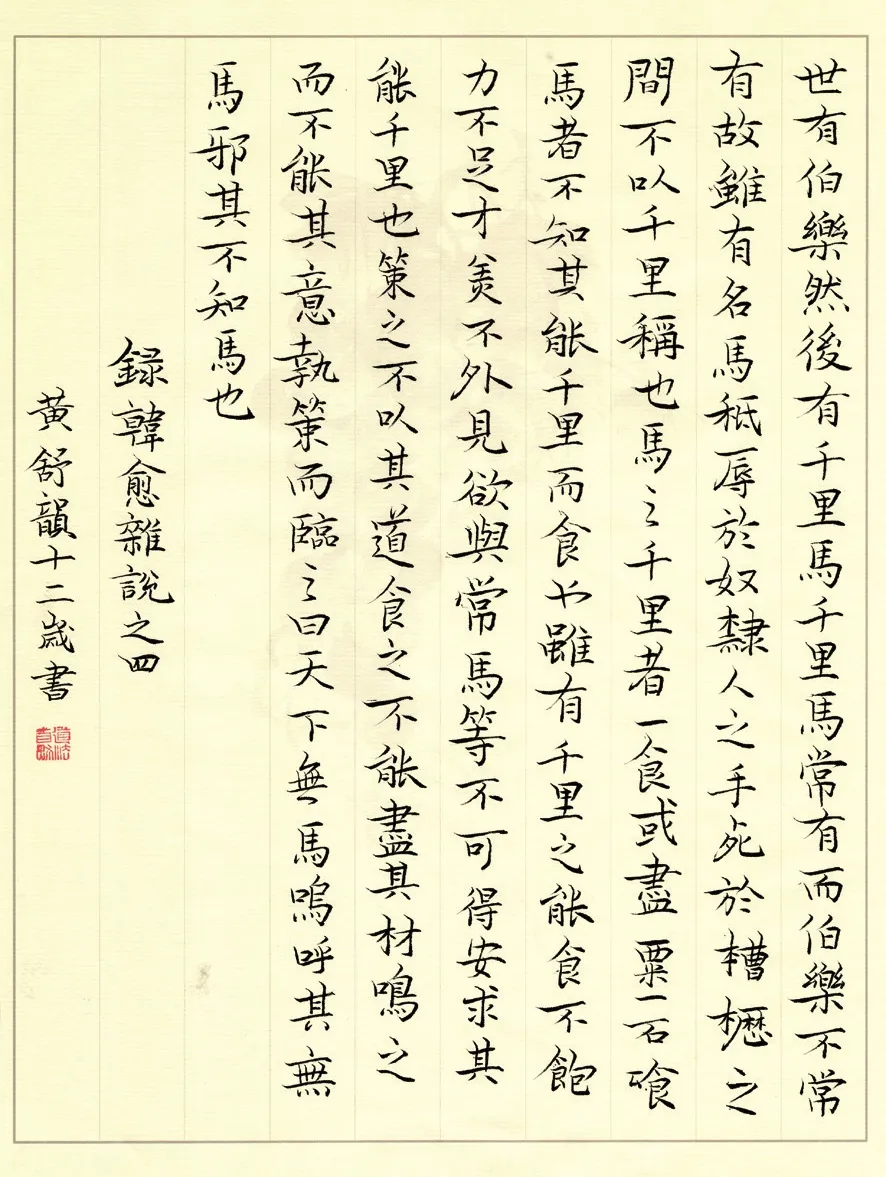

■ 黃舒韻

12歲,現就讀于東莞外國語學校初一年級。書法作品獲第二屆“筆墨先鋒”杯全國硬筆書法大賽少兒組金獎、第二屆“可園杯”東莞市青少年硬筆書法大賽少兒組金獎。

韓愈《雜說》之四(“欲”前漏“且”“其”后漏“真”)

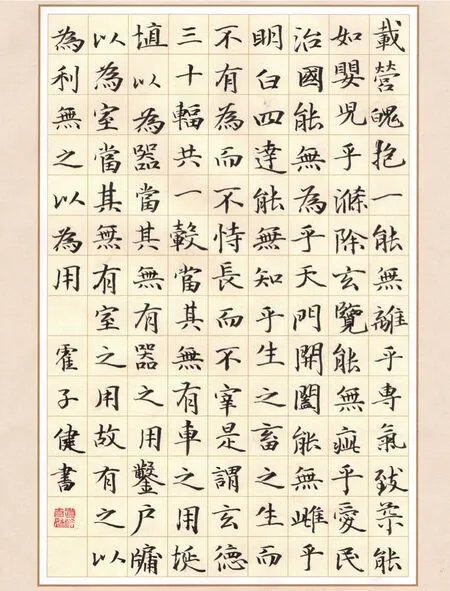

■ 霍子健

13歲,就讀于東莞市沙田廣榮中學初二年級。書法作品獲 “可園杯”東莞市青少年硬筆書法大賽青少組銀獎、第二屆“筆墨先鋒”杯全國硬筆書法大賽青少組金獎。

節錄《道德經》