福建省加工貿易面臨的挑戰及轉型升級路徑

鄭小梅

(福建師范大學 經濟學院,福州 350108)

福建省加工貿易面臨的挑戰及轉型升級路徑

鄭小梅

(福建師范大學 經濟學院,福州 350108)

近年來,福建省加工貿易增長緩慢甚至出現負增長,在福建進出口中的比重持續下降。福建省加工貿易存在產品品牌少、技術弱等問題,面臨外需疲軟、產業外遷、勞動力成本上升等挑戰。因此,應借助當前福建自貿試驗區和21世紀海上絲綢之路核心區建設的良好契機,完善政府服務職能,深化與“海絲”沿線國家和地區的產業合作,加快培育和扶持具有當地特色和核心競爭力的加工貿易產業集群,從而促進福建省加工貿易的創新發展。

加工貿易;轉型升級;自貿試驗區;全球價值鏈;產業集群

加工貿易在帶動福建省經濟增長、擴大就業、促進產業結構調整和技術進步等方面曾經發揮了重要的作用。目前,福建省加工貿易存在核心技術缺乏、自主品牌少、議價能力弱、產業關聯度較差等問題[1-2]。另外,受勞動力成本上升以及世界經濟低迷、貿易保護主義等因素影響,福建省加工貿易發展出現停滯,轉型升級迫在眉睫。近幾年來,國務院及福建省人民政府出臺了多個促進加工貿易轉型升級的政策文件,鼓勵加工貿易企業開拓國際市場、技術創新、加大招商引資力度,鼓勵沿海加工貿易向山區適度轉移,取得了一定的成效。與此同時,福建自貿試驗區建設和21世紀海上絲綢之路核心區的推進,也為福建省加工貿易轉型升級提供了契機。研究福建省加工貿易面臨的新機遇和新挑戰,提出轉型升級的新思路,有利于推動福建省加工貿易平穩向好,從而帶動外貿回升及其他產業發展,進而促進經濟發展。

1 福建省加工貿易發展現狀

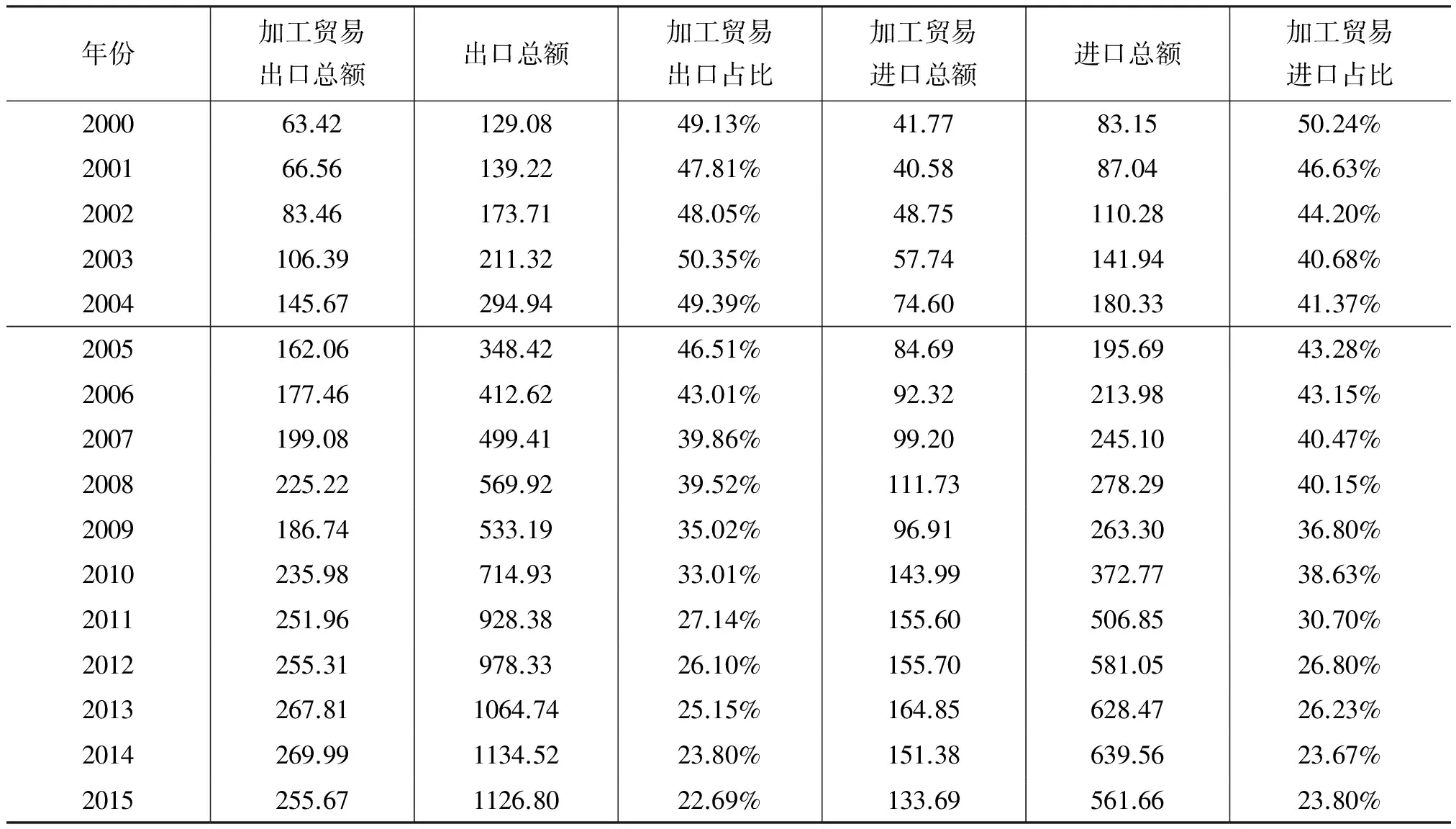

1.1 加工貿易在總進出口中的比重不斷下降

改革開放之后,由于中央給予福建許多“特殊政策”與“靈活措施”,福建省對外貿易的規模迅速發展擴大,加工貿易也獲得了迅猛發展。1988年,福建加工貿易出口額僅為5.74億美元,占總出口額的40.8%。這段時期,福建省加工貿易方式為來料加工,商品以紡織紗線、織物及制品、服裝及其衣著附件、鞋類為主。1988年至2000年,福建省加工貿易額占進出口額的比重逐年增加,到2000年達到了49.6%。這段時期,進料加工的份額逐年增加,慢慢取代來料加工變成加工貿易的主要形式。然而,自2001年中國加入WTO至今,加工貿易在福建進出口貿易總額中的占比不斷下降,從2000年的 49.6%下降到2015年的23.1%,而一般貿易所占的比例則越來越大,詳情如表1所示。

表1 2001-2015年福建省加工貿易進出口額及其在進出口總額中的比例 單位:億美元

數據來源:根據2001-2016年《福建省統計年鑒》數據計算。

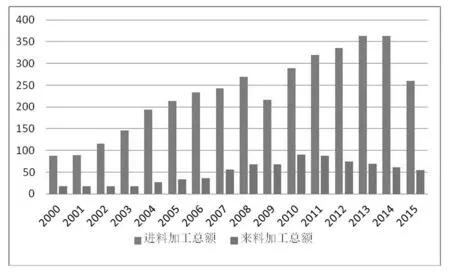

1.2 加工貿易方式以進料加工為主

從加工貿易方式來看,加工貿易方式主要分為來料加工和進料加工兩種。來料加工賺取的僅僅是加工費,而且容易受市場變化影響,很可能出現委托方拒絕履行返銷義務和拒付加工費等情況。而在進料加工中,一方面加工方有更大的自主權,不需要同國外同一客戶既簽訂進口合同又簽訂出口合同;另一方面,企業能夠使用自己的機器設備、原材料等,然后再出口,獲得更多的增值利潤。由圖1可知,近幾年來,福建省進料加工額大大超過來料加工額,在加工貿易中占比超過80%。福建省加工貿易企業通過數年的生產經營活動,積累了豐富的經驗,擴寬了銷售渠道,從而轉向自主性更強、利潤更高的進料加工,進料加工逐漸成為主要的貿易形式。由此可見,福建省加工貿易企業的自主性在增強,但承擔的風險也在加大。

圖1 2003—2015年福建省兩種加工貿易方式的貿易情況 (單位:億美元) 數據來源: 2004-2016年《福建省統計年鑒》

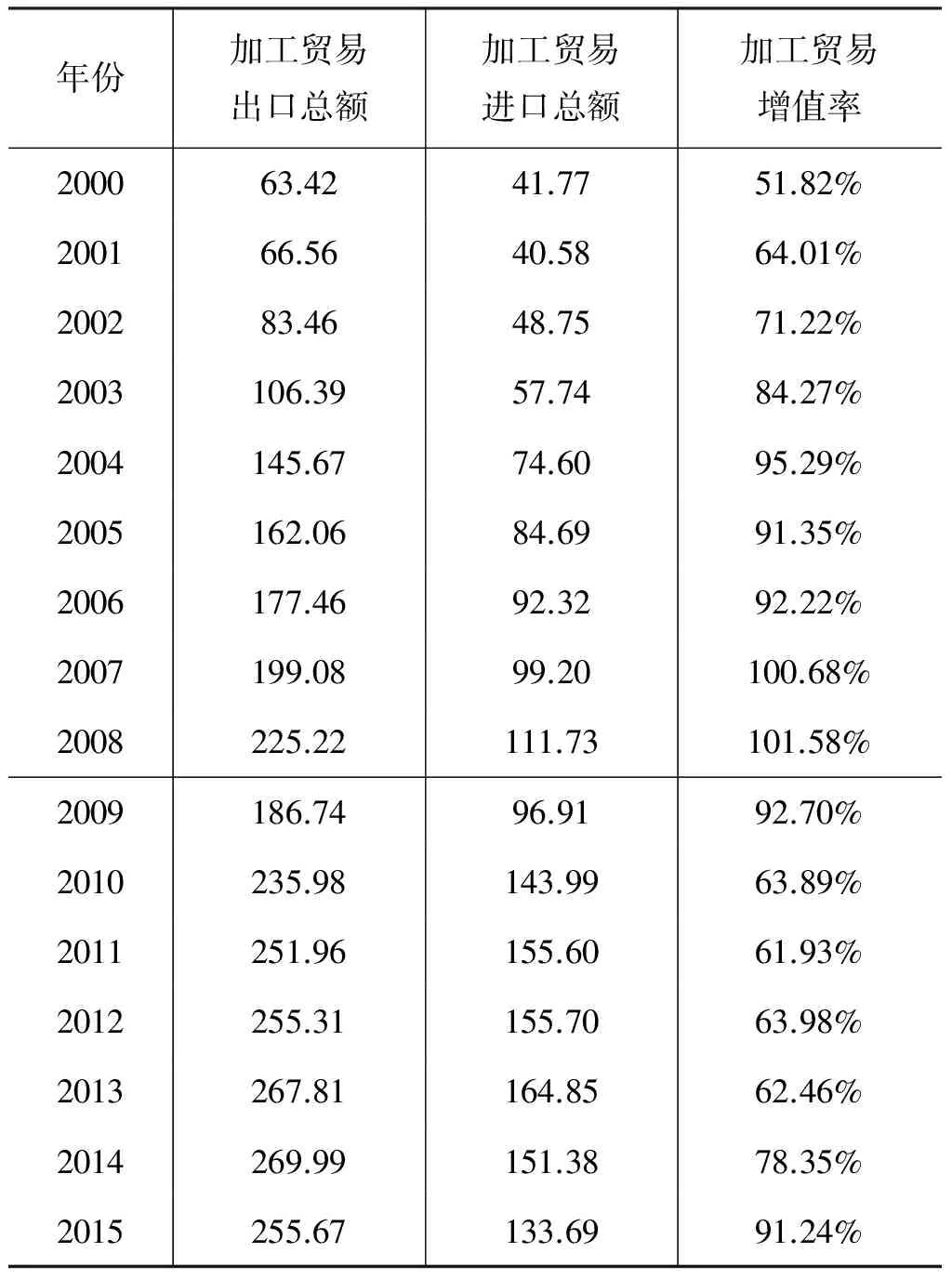

1.3 加工貿易增值率起伏變化大

加工貿易增值率可以反映一個國家或地區境內加工貿易鏈條的長短,更反映了其在全球分工體系中所處的地位,直接影響到貿易利益的獲得[3]。如表2所示,2000至2008年福建省加工貿易增值率呈上升趨勢,2008年達到最高值101.58%。但是之后,加工貿易增值率下降明顯,到2013年僅為62.46%,反映了這一時期福建省加工貿易在國際分工體系中的地位和層次不斷下降。究其原因,福建省加工生產所需的很多設備、技術仍然依賴國外進口,大多數企業還停留在簡單加工階段,主要以低附加值的勞動密集型產品為主,以貼牌、定牌為主要生產手段,加工貿易企業獲利較少,效益不高。然而,在鼓勵技術創新等政策刺激下,2014至2015年加工貿易增值率開始回升,分別達到78.35%和91.24%,說明福建省加工貿易企業自主加工能力逐步提高,國內配套能力不斷增強。

表2 2000-2015年福建省加工貿易增值率 單位:億美元

數據來源:根據2001-2016年《福建省統計年鑒》數據計算。

1.4 加工貿易產品結構不斷優化,但仍處于價值鏈的低端

改革開放之初,福建省加工貿易產品以服裝及衣著附件和鞋為主。隨著經濟的發展、基礎設施的完善,福建開始承接從中國香港、臺灣以及日本轉移出來的技術密集型產品,機電產品的加工貿易憑借勞動力優勢成為最早進入福建的產業之一,之后機電行業得到了快速的發展。以機電產品、自動數據處理設備及其部件為主的加工貿易高科技產品的比重逐年上升,商品種類呈多樣化發展。目前,福建省加工貿易主要分布在電子信息、船舶、機械裝備、制鞋、紡織服裝、家用電器等行業。經過數十年發展,在紡織服裝、鞋、箱包等傳統優勢產業已形成完整產業鏈的同時,機電行業也得到發展壯大,形成了電子計算機、顯示器、電視機、家用電器、光電技術、通用電機等多個產業集群[4]。雖然機電產品的出口額不斷增長,但以加工貿易方式出口的機電產品,大多缺少自主知識產權,企業品牌意識仍然較弱,只從事簡單的加工,還處于價值鏈的低端,技術溢出效應和產業關聯效應都較弱。

2 福建省加工貿易面臨的主要挑戰

2.1 生產成本上升削弱了福建省加工貿易競爭力

加工貿易企業成本包括勞動力成本、土地成本、融資成本、原材料成本和環境成本等等。勞動力成本主要包括職工工資、職工福利、保險等。隨著社會保障制度的不斷完善,2003年以來,福建省各類保險的費用占勞動力成本的20%左右,參保的人數也越來越多,這導致勞動力成本不斷上升。與此同時,工資也逐年增長,福建省城鎮單位職工貨幣工資從2000年的10584元上升到2015年的58719元,并每年保持10%的增長速度。而且,人口老齡化以及勞動人口縮減的問題,也意味著未來勞動力成本仍然維持較高的水平。伴隨著勞動力成本的不斷上升,必然造成福建省加工貿易企業生產成本的增加,企業的利潤也將受到影響,福建省現有的勞動力優勢難以作為加工貿易長遠發展的依托。

此外,不斷上漲的地價和房價也抬高了加工貿易企業的生產成本,還有環保問題也日益受到重視,碳減排和污染治理等提上日程,無形中提高了加工企業的經營成本。為了降低成本,有些加工貿易企業將工廠遷移至內陸省市,甚至外遷至越南、孟加拉、印度、柬埔寨等低成本的國家和地區。

2.2 加工貿易產業集群效應不明顯

福建省加工貿易產業關聯度低,加工方與上游供應鏈的合作程度低,生產活動無法與本土企業銜接起來,產業構成環節短,無法形成完整的產業鏈,缺乏具有明顯競爭優勢的產業集群,基礎脆弱。而且,加工企業彼此間缺乏交流合作和有序分工,經營的產業不但無法做到優勢互補,而且無法團結統一起來同委托方進行商務談判,導致加工方整體的議價能力差。還有,加工企業尚未形成互相滲透,交通、信息技術、金融和服務一體化的產業集群,對其他產業的輻射范圍小,無法產生產業關聯效應,無法形成像珠三角、長三角那樣的產業集聚效應。此外,專業化的分工協作網絡還未形成,與周邊地區產業的聯系不密切,很多重要的零部件、原材料仍依賴從省外或國外輸入。素有“鞋城”之稱的莆田是世界著名運動鞋品牌NIKE、Kappa、PUMA等的重要生產基地,雖然莆田鞋業已經逐漸形成橫向產業集群,但是使用相似技術、原材料的加工企業較多,容易出現惡性競爭,并且由于知識產權保護薄弱,假冒偽劣商品盛行,嚴重挫傷了外商投資的積極性。

2.3 外需疲軟導致加工貿易訂單減少

歐美和亞洲地區是福建省加工貿易的主要出口市場。近些年來全球經濟發展放緩,世界貿易下滑,外部市場需求疲軟直接造成福建省加工貿易出口企業訂單數量減少。同時,全球貿易保護進入高發期,各國采取更隱秘的貿易壁壘阻止外國產品大量進入本國市場。福建加工貿易出口商品也時常因遭遇反傾銷、反補貼、保障措施以及技術性貿易壁壘而受阻。反傾銷和反補貼調查領域越來越廣泛,各國對貿易中的知識產權、勞工和環境等問題也愈加重視,貿易壁壘層出不窮,福建加工貿易企業面臨的貿易摩擦形勢嚴峻。

2.4 制造業產業鏈外移給加工貿易帶來沖擊

加工貿易在中國經歷了十幾年的高速增長后,出現了產業轉移的跡象。福建省加工貿易企業主要以外商投資企業為主,其占據福建省加工貿易80%以上的份額,一旦那些外商投資企業撤走將不可避免地對福建省加工貿易產業造成沖擊。近幾年,中國吸收外資和國內民間投資增速正在放緩,在這背后,制造業外移趨勢日漸明顯。2008年金融危機后,歐美發達國家紛紛推出重振制造業的國家戰略和計劃,如美國的“再工業化”“制造業復興”,德國的“工業4.0”,日本的“再興戰略”等等。這些措施導致制造業回流發達國家,并影響外國資本流入中國的規模。同時,越南、緬甸等東南亞國家憑借低廉的勞動力成本和優惠政策吸引了部分轉移產能,隨著當地產業配套建設的完善,產業轉移可能會進一步加劇。因此,在最新一輪全球產業戰略轉移的浪潮中,福建面臨低端產業向東南亞有關國家轉移,高端產業向美、日、歐等發達經濟體回流的局面,這就要求福建省應盡快降低制造業成本,完善產業環境,鼓勵產業創新,鼓勵本土企業轉型升級,更為主動地參與國際分工。

3 福建省加工貿易轉型升級的路徑

加工貿易的轉型升級是從低附加值向高附加值升級,是從高耗能、高污染向低耗能、低污染升級,從粗放型向集約型升級[5]。近幾年來,為了促進我國加工貿易回穩向好和創新發展,加快加工貿易轉型升級,國務院發布了多項政策措施。福建省也出臺了多項政策鼓勵加工貿易企業創新升級,優化布局,取得了一定成效。福建自貿試驗區和“21世紀海上絲綢之路”核心區的建設更為福建省加工貿易轉型升級創造了難得的發展機遇。

3.1 進一步優化加工貿易沿海和山區布局

沿海地區地價、房價和勞動力成本的持續上升使得很多加工貿易企業不堪重負而倒閉。隨著交通設施建設的發展,內陸交通越來越便利,而且相對低廉的成本、優惠的引資政策吸引了一些加工貿易企業到內陸地區落戶生產。福建省加工貿易也可向內陸山區如南平、三明等地市轉移,把沿海地區的資本、技術設備、生產工藝以及管理經驗同內陸地區的土地和勞動力等資源優勢有機結合起來,從而促進經濟實現跨越式發展。這不僅可以為經濟較為落后的山區提供更多的就業機會,提高工人的工資和生活水平,還可以帶動內陸地區金融、物流、、社會服務等相關第三產業的發展。因此,福建省應盡快在內陸地區打造相關的產業園,確立加工貿易梯度轉移承接地,推動產業鏈集聚,從而促進沿海和山區協調發展。

3.2 鼓勵加工貿易企業品牌建設和技術創新

政府應盡快規范外貿正常秩序,健全市場規則和法律,健全金融服務網絡,以便企業經營和融資;完善深加工結轉管理制度,為企業開展加工貿易提供一個公平的氛圍;簡化事前審批事項,加快通關運作,提高各監管部門的辦公效率,減短貨物在海關的停留時間。政府要通過采取優惠政策,鼓勵和引導多渠道、多層次、多形式的資金用于福建省加工貿易的發展,鼓勵企業開展核心技術創新,增加對核心技術和關鍵技術的研發投入,推動企業由單純的貼牌生產向委托設計、自有品牌方向發展,為企業的技術改造和設備投資提供一定的資金補助。此外,還要設立專項資金用于扶持加工貿易企業培育發展自主品牌,建立自主營銷網絡;建立統一開放、競爭有序的市場體系和監管規則,對外商投資企業在內的所有市場主體平等對待,一視同仁;優化營商環境,為內外資企業營造公平公正的法治環境、公平有序的市場環境、透明高效的行政環境。

3.3 構建符合福建本地優勢的加工貿易產業集群

一方面,應鼓勵更多本土企業從事加工貿易的生產經營活動,加快由外資企業為主體向國有企業、集體企業和私營企業的多樣化主體方向發展,減少對外商投資企業的依賴程度,完成加工貿易的轉型升級。另一方面,通過整合產業鏈的相關資源或企業間的聯合重組,培養加工貿易產業群。福建省可以吸取長三角和珠三角的經驗,集中產業鏈的供應商、生產商、銷售代理商,在空間上把產業間聯系緊密的企業和有關的研究機構、銷售部門集聚起來,形成規模效應,減少生產成本。此外,還可以根據福建本地優勢,構建以本土文化、傳統特征為導向的加工貿易產業集群,推動企業上下游發展,培育除價格優勢外的新優勢,形成本土化的加工貿易產業集群,增強競爭力。

3.4 借力福建自貿試驗區建設,提高對外資吸引力

目前,福建省加工貿易企業主體主要為外資企業。《中國(福建)自由貿易試驗區總體方案》提出,探索對外商投資實行準入前國民待遇加負面清單管理模式,放寬外資準入,這將吸引更多的外資企業落戶福建,發揮福建的優勢開展加工貿易,優化其全球價值鏈布局。自貿試驗區應發揮引領和示范作用,在貿易便利化方面先行先試,推進通關機制創新,建設國際貿易“單一窗口”,全程實施無紙化通關,無形中將提升福建省加工貿易競爭力。自貿試驗區還應探索具有國際競爭力的航運發展制度和運作模式,鼓勵加工貿易與互聯網融合,實施出境加工、委內加工、入區加工等監管制度創新,并積極向全省復制推廣。此外,還應積極利用福建省優越的地理位置和港口條件,把廈門片區打造成東南亞國際航運中心,發揮廈門港、福州港、泉州新港、江陰港等眾多天然海港的優勢,振興港口經濟。這些都將為福建省吸引外資、促進加工貿易的健康發展創造有利條件,提供更多便利。

3.5 推動與中國臺灣及“海絲”沿線國家和地區的產業合作

加工貿易一直是對臺貿易的主力軍,2014年占對臺貿易總額的49.3%。因此,福建應發揮對臺貿易優勢,探索兩岸產業合作新模式,實現優勢互補,重點承接臺灣地區產業轉移,推動兩岸產業合作,從而推動加工貿易向更高層次發展。具體來說,應引進技術含量高的龍頭企業,發揮龍頭企業對下游企業的帶動作用,加強與臺灣企業在技術、管理方面的合作;加強品牌建設,培養一批擁有先進技術和管理經驗的企業,擴大技術外溢效應的范圍;加強臺商投資集聚區的基礎建設和公共信息平臺建設,完善產業鏈的配套建設;有效整合閩臺兩地資源,利用本地的優勢與臺灣企業相結合,發展本土與之相配套的上下游企業,從而延伸產業鏈,擴大產業關聯效應。

“21世紀海上絲綢之路”沿線國家和地區也是福建省重要的貿易伙伴。2014年,福建與“一帶一路”國家和地區雙邊貿易達4614.6億元,占同期福建省外貿總值的四成以上。因此,21世紀海上絲綢之路核心區建設,應充分發揮福建比較優勢,實行更加主動的開放戰略,在互聯互通、經貿合作、體制創新、人文交流等領域不斷深化核心區的引領、示范、聚集、輻射作用。同時,還應深化與東盟等海上絲綢之路沿線國家和地區的區域合作,打造帶動腹地發展的海上合作戰略支點,這將為福建省加工貿易發展提供更為便利的交通運輸和通關環境,從而開拓更廣闊的國際市場,進而帶動沿海及內陸地區加工貿易發展。

[1] 蔡雪雄.福建加工貿易轉型升級路徑研究[J].福建論壇(人文社會科學版),2012(12):158-163.

[2] 修菊華.福建省加工貿易現狀及其轉型升級的路徑選擇[J].長沙大學學報,2013,27(6):41-50.

[3] 張明,胡兵.加工貿易增值率的實證研究[J].國際貿易問題,2010(4):25-31.

[4] 石偉. 福建:為加工貿易企業提供創新土壤[N].經濟日報,2016-02-01.

[5] 于翰,閆巖.我國加工貿易轉型升級要素分析[J].國際貿易,2008(12):20-22.

責任編輯:沈 玲

ChallengesthatFujianisFacinginProcessingTradeandPathsofTransformationandUpgrading

ZHENG Xiaomei

(College of Economics, Fujian Normal University, Fuzhou 350108, China)

In recent years, the growth of processing trade in Fujian Province is slow, even showing a negative state. The proportion of Fujian’s processing trade in the export and import has been declining continuously.There are many problems existed in processing trade of Fujian, such as few brands and poor technology, at the same time, there are many challenges, including the weak external demand, industries’ moving out and labor costs’ rising, etc. The government service functions should be improved by means of the good opportunities of constructions of Fujian free trade regions and the core zone of the 21th Century Maritime Silk Road, the industry cooperation with the relevant countries and regions should be deepened and the cultivation and support of industry cluster of processing trade with local characteristics and core competitiveness should be accelerated, so as to promote the innovation and development of processing trade in Fujian Province.

processing trade; transformation and upgrading; free trade pilot zone; global value chain; industry cluster

F727

A

1009-3907(2017)09-0008-05

2017-06-04

福建省中青年教師教育科研項目(JB13046S;JAS160105)

鄭小梅(1979-),女,福建沙縣人,講師,碩士,主要從事國際貿易理論與政策研究。