知識溢出研究述評

肖仁橋,宋 瑩,丁 娟

(安徽財經大學 工商管理學院,安徽 蚌埠 233030)

知識溢出研究述評

肖仁橋,宋 瑩,丁 娟

(安徽財經大學 工商管理學院,安徽 蚌埠 233030)

在回顧知識溢出概念和特征的基礎上,綜合國內外知識溢出研究文獻,從網絡理論、地理媒介和開放式創新3個角度梳理知識溢出的機制及影響因素,進而評述知識溢出對企業績效和區域經濟的作用。綜述發現:雖然知識溢出機制的分類研究較多,但缺乏有關地理、網絡結合型知識溢出機制的研究;顯性知識溢出效應的分析較多,而隱性知識溢出的研究明顯不足。此外,還缺乏對企業家、科技人員等主體的知識溢出大小及各自形成機制方面的研究。

知識溢出;網絡理論;地理媒介;開放式創新

0 引言

如何提高科技創新能力對中國經濟社會的可持續發展至關重要。一個國家或地區提升創新能力的途徑主要有以下兩種方式:一是通過內生創新努力,即通過研發人員和研發經費的投入等方式,依靠人力資本和知識的積累來提高科技創新能力;二是通過知識溢出,即通過對各種知識溢出的促進與吸收,依靠技術的外部性來提高科技創新能力。知識溢出的提出最早可追溯到馬歇爾對外部性的討論。自西方新經濟地理學的演化及轉向以來,知識溢出更多地被看作是一種空間相互作用的過程,已經成為區域經濟增長、產業集群創新等領域不可缺少的研究變量,并取代了城市化線性模式創新[1]1。

國內外文獻對知識溢出的機制進行了不同方式、不同深度的闡述和論證。關于知識溢出效應的研究主要從兩個方面展開:一是從微觀上討論知識的傳播機制,知識溢出與網絡、空間距離及研發之間的互動關系等;二是從宏觀上探討知識溢出對區域及城市生產力和發展規模的影響作用,等等。因此,有必要對現有關于知識溢出概念、特征以及生成機制等文獻進行回顧、梳理和總結,這對于我們進一步認識和充分發揮知識溢出對企業和區域經濟發展的作用,具有重要的理論和現實意義。

本文研究計劃如下:首先,對現有知識溢出的相關概念進行回顧和辨析,并對知識溢出的特征進行分類歸納;其次,介紹知識溢出的影響因素及其作用機制,并從企業和區域角度回顧知識溢出對績效和經濟的影響;最后,指出已有文獻的不足之處以及未來進一步研究的方向。

1 知識溢出的概念及特征

1.1 知識溢出的概念

知識溢出從廣義上講,是指知識的流動,根據知識流動方式的不同,知識溢出的形式有所不同。知識溢出的最初研究單元是企業間通過合作形成的網絡[2],而知識溢出往往來自于這些組織之間的聯盟,以及不同企業員工之間的社會關系[3]2。這與Criliches[4]將知識溢出定義為“從事相似活動的企業從彼此研究中收益的過程”相似。隨著產業的發展,研究者們發現貿易和產業開始出現地理集聚化[5-6],這種集聚可以從擁擠的鄉村商店發展到世界貿易型的企業[7-8]。在集聚化的過程中,企業發現太過于注重自身內部發展很有可能會錯失很多機會,而這些機會大多數可能超出企業現有的商業組織能力或者需要與外部技術結合才能被創造[9]。所以,越來越多的企業將外部的知識和思想應用到自己的創新過程中來,以致知識溢出的形式逐漸轉變成有效地合并外部資源[10]。

綜上可知,任何介質下的知識溢出都是企業自身流出知識供其他企業學習,或從外部引進知識并結合企業自身發展狀況吸收消化其有益部分而實現知識再造的過程。

1.2 知識溢出的特征

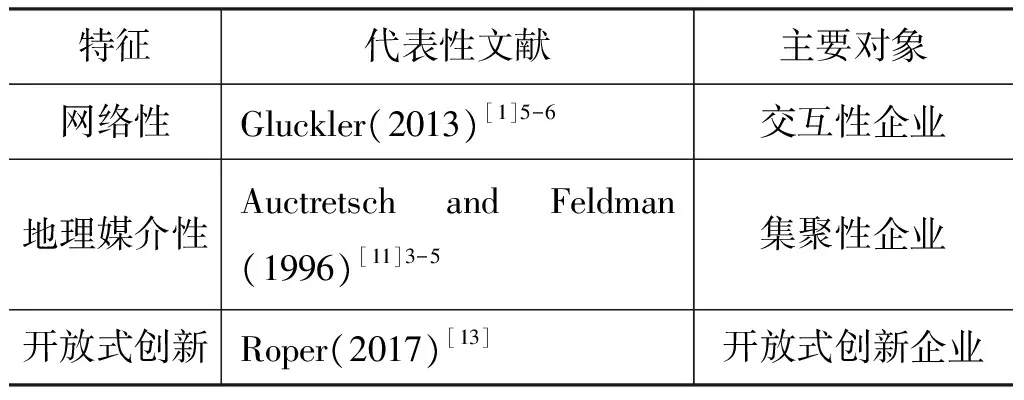

知識溢出的特征是研究知識溢出發生機制的依據,許多研究者據此發現了知識流動的方向。知識溢出的網絡性是由于組織間的各種各樣的聯系導致的。在相互聯系的網絡下,不同的合作伙伴根據自身的戰略意圖和彼此的承諾形成一個聯合體,在這個聯合體內部,他們可以合作、互動學習和共同創造知識[1]5-6。隨著相互關聯的企業之間的合作越來越多,加入合作的企業也越來越多,在這一基礎上進一步研究發現,知識溢出的效應主要局限在被調查對象的自身和周邊地區,表現出強烈的地理區域特征[11],而且在這些區域內的企業更愿意與其鄰近的企業共享知識,因為它們被相同的管理機構管轄,具有相同的標準和價值觀[12]。綜合所有研究可以發現,知識溢出最大的特點就是知識的外部性,主要是由企業間交互合作、模仿、競爭以及高等技術人才流動等方式實現的。知識溢出的外部性主要受益于開放式創新模式,社會公益輻射等因素將會給開放式創新企業帶來更大的外部效應[13]3-5。

表1 知識溢出的特征

如表1所示,知識溢出的3種特征并不獨立,而是相互影響、互相包含的。例如,知識溢出的外部性蘊含于知識溢出的網絡性和地理區域性中,因為從企業個體角度而言,無論是企業關系網絡中的其他企業,還是地理區域內的其他企業,其知識和技術都屬于企業的外部資源。

2 知識溢出的發生機制

2.1 基于企業關系網的知識溢出機制

知識溢出的最初研究單元是企業與企業之間,主要研究企業與其有相關合作的企業間的知識流通[14]。在一些情況下,關系網絡中相鄰的企業可以促進知識的創造,而處于關系網中心點的企業不受影響,但在另一些地理因素可以忽略的情況下,關系網中的核心企業引領知識創造。然而,當一個企業的地理位置處于創新網絡的相鄰區域時,即使它獨立于全部的契約關系網絡,也能發現這個企業還是在受創新的影響[15]。而且,知識轉移也是供應鏈中成員企業之間的重要活動,它有利于快速消除供應鏈組建初期節點企業之間在知識技術相容性或一致性方面的壁壘,增強供應鏈的同步性、互補性,從而提高競爭優勢[16]。

2.2 基于地理媒介下的知識溢出機制

新增長理論指出,增長速度的不同是由知識的遞增收益不同引起的[17]。遞增收益的一個來源就是知識在地理位置的集中度,能夠為不同企業的信息搜索行為提供渠道,簡而言之,就是有利于不同企業之間合作完成任務。因此,地理位置可能會促進創新的發展、技術進步的速度以及經濟增長的幅度。關于創新與區域的實證研究主要有兩條主線:一是以地理媒介溢出為基礎,認為地理緯度是知識溢出對創新的決定因素,這一類的研究是以生產函數的邏輯為基礎,即將來源于同一地區的被解釋變量及一系列相關的解釋變量組成衡量創新的指標,運用柯布道格拉斯函數測量知識溢出效應[18]2;二是研究知識溢出是由不同經濟產出導致的,在這一主線中,創新發揮著潛在的媒介作用,例如,集成經濟帶動創新發展,從而帶動經濟增長[19]。

2.3 基于開放式創新下的知識溢出機制

“開放式創新”這一概念是由業務大師Chesbrough于2003年首先提出,指的是新的業務模式,企業在其外部尋找創新,同時分享創新和長期受益,這是一種新的外包形式,與傳統外包生產的短期主義不盡相同。其實,早在1999年Cook[20]就發現,外部探索中的每個搜索渠道都是一個單獨可分離的搜索空間,它包含了不同機構的準則、習慣和規定,甚至在一些特定知識領域,但是他并沒有分析這些因素對創新績效影響的重要程度。Chesbrough的開放式創新模型中也注意到了交互性開放式創新的特征,遺憾的是這個模型也沒有用大量的數據和文獻對開放式創新模式進行實證檢驗,也沒有調查外部因素和資源搜索對創新的重要程度。直到21世紀初,才有人研究搜索策略與創新績效的關系,結果表明,知識的新舊程度和搜索的途徑與規模都會影響創新的潛能[21]。

3 知識溢出的影響因素

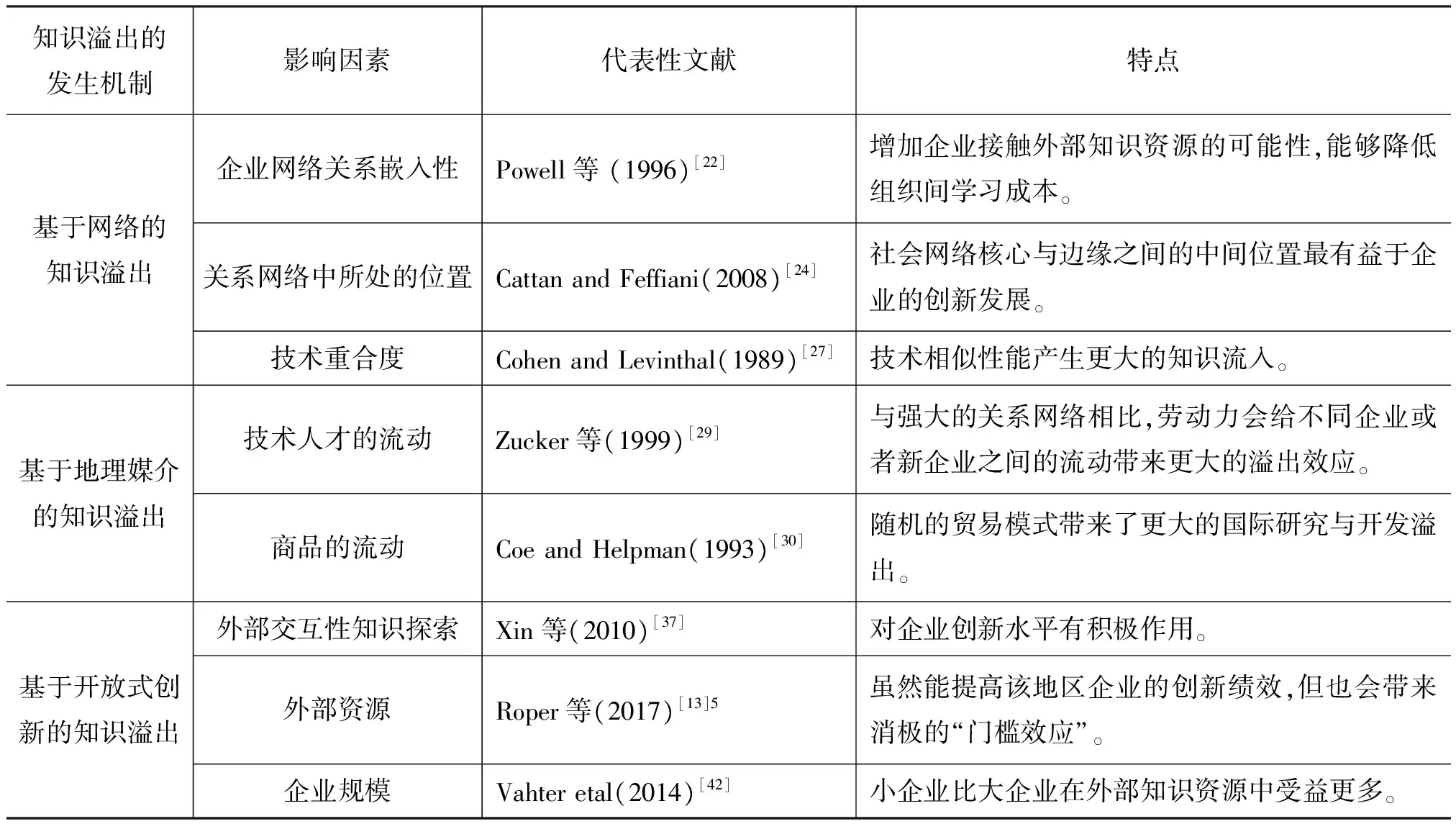

基于上述知識溢出的發生機制,分析了知識溢出的影響因素,具體如表2所示。

表2 知識溢出的影響因素

3.1 基于網絡理論的知識溢出影響因素

影響網絡型知識溢出的因素主要有以下3種:一是企業間嵌入性程度,企業間微弱的聯系是獲取新信息和其他資源的主要來源[22],而高度聯系的企業之間的溢出效應更依賴于企業所處的環境和對產出的期望[23]。二是企業在關系網絡中所處的位置。一方面,實證研究表明,相比處于網絡邊緣的企業而言,處于社會網絡核心的企業的創新是最有益的,其創新績效會有明顯的增長[24];另一方面,與過去傳統的競爭對手的研發溢出相比[18]5-25,企業不僅可以從競爭對手、學術機構等的創新活動中受益,也可以從采購商手中獲取有益的創新信息,采購商的技術創新甚至對整個供應鏈的技術創新都有積極作用[25]。三是企業與外部知識的技術重合度[26],包括與供應鏈之間的技術相似性。企業與采購商之間只有創新活動和技術相似,才能提供更好的商品或服務,從而促進合作和知識的吸收,所以,供應鏈之間的技術相似性能產生更大的知識流入[27]。

3.2 基于地理因素的知識溢出影響因素

Zucker等[28]總結了一系列文獻,并檢驗了技術和知識型勞動力的流動對知識溢出的作用機制。他通過考慮專利擁有者在企業間以及企業內部的流動來跟蹤知識的轉移,結果發現,企業間知識的轉移是通過對專利的后續操作實現的,且這種方式的知識溢出受到地理因素的制約[3]7-9。而隨著勞動力在不同企業或者新企業之間的流動,它對知識溢出效應的作用逐漸強于關系網絡。同時,知識流動的方式也以商品流動的形式呈現,這是因為創新者沒有能力從貿易中占有所有的收益。許多實證研究都假定貿易是知識溢出最基礎的媒介,如Coe and Helpman[29]發現,貿易是分析國際研發溢出效應的重要手段,且研發溢出的流入量多少與流入國國內生產力水平密切相關。Laursen and Salter[30]通過研究國外研發支出對國內生產力彈性的影響,也發現溢出是由國際貿易模式隨機產生的。相應地,隨機的貿易模式也會帶來更大的國際研發溢出。

3.3 基于開放式創新的知識溢出影響因素

開放式創新下企業共享外部資源的途徑主要有以下3類:一是在準公共性物品中的知識傳播對企業創新水平有積極作用[13]8。二是勞動力的流動。勞動力流動使溢出具有空間維度,其中高技術勞動力的流動會增加一個地區的空間溢出效應,最終提高該地區企業的創新績效[31]。三是競爭效應。企業間通過競爭來學習關于競爭產品的新知識,但是在知識公開水平較高的地區,競爭也會帶來消極的外部效應,也稱知識溢出的門檻效應,即很難建立一個新的知識聯系網絡或者很難打破門檻進出已有的知識網絡體[13]12-13。從企業規模方面來看,小企業比大企業在外部知識資源中受益更多,但同時小企業也比大企業受到更多的公開性限制[32]5。首先,由于小企業內部知識資源有限,而且對內部知識創造的投入能力也有限,所以,外部知識資源對小企業而言顯得尤為重要,每增加一點新的外部知識資源都會產生超比例的效應[33]。但是,由于受到頂級管理團隊規模小等因素的限制,小企業管理和配置外部資源的能力較弱,從而使它們更容易陷入如何從外部知識資源中獲益的瓶頸[32]4。

4 知識溢出對企業績效、區域經濟的影響

4.1 網絡型知識溢出對企業績效或區域經濟的影響

網絡理論對企業創新以及內部知識創造都具有較突出的作用。網絡內的關系、成員情況及在關系鏈中所處的位置,均對企業創新信息的流動以及知識創造具有重要的作用。

網絡型知識溢出的影響體現在兩個方面:一是對吸收企業的影響。企業通過自己的關系網絡從別的企業資源中獲得溢出效應,可以減少企業自身的創新成本,同時也可以獲取更多的創新知識,從而提高整個網絡體系內的創新績效水平[34],使整個創新網絡內的企業獲得更多廉價且高質量的產品,進而提高整個社會的財富。二是對知識流出企業的影響。企業采用交互性探索方式可以獲得更多將外部知識與內部知識相結合的機會[35]。但是,知識共享引起的“搭便車”和模仿行為會導致模仿者的“創新”成本遠遠低于開發者,使其在產品銷售中更具有價格優勢,從而使得開發者的超額利潤被模仿者瓜分,創新回報率也低于模仿者[36]3,因而創新型企業失去創新動力將會是企業間長期博弈的最終結果[37]。

4.2 地理媒介下知識溢出對企業績效或區域經濟的影響

空間溢出效應與區域經濟增長之間的關系是通過地理媒介傳播產生的,因此,空間溢出也被理解為區域之間傳播的外部性:知識溢出效應不僅會影響本區域經濟,同時也可能會影響到一定地理距離內的其他區域。

早期研究者關于知識溢出對區域的影響并未形成統一的結論。一種觀點認為,區域集聚化經濟是指在一定區域內不同企業或經紀代理人通過互補性知識的交換而形成的集體經濟,區域集聚化經濟可以降低企業搜索資源的成本,同時增加創新的機會[38]。另一種觀點認為,知識溢出對區域的影響因行業和地區而異,如Moomaw[39]發現,區域集聚化經濟只對服裝、食品這些特定行業有重要作用,而對一些耐用品行業和重工業行業的作用卻微乎其微。還有學者在提出區域化創新促進經濟增長的同時,也指出不同資源要素對區域知識生產的作用存在差異,因而各地區要根據自身的實際情況從不同角度來提高知識的吸收再造效率[40]。除了上述區域的社會因素外,有學者還發現,知識溢出對相鄰區域經濟的影響力會隨客觀地理距離的增加而衰減[18]4,而且知識溢出可以在短時間內[41]或在不同時間段[42]影響相鄰區域的經濟。通常情況下,如果一個地區創新活動增加,其相鄰區域的創新活動和經濟也會受益,并且這些積極的影響是長期且不會逆轉的[43]。

4.3 開放式創新下知識溢出對企業績效或區域經濟的影響

企業之間的知識流動包括主動知識溢出和被動知識轉移兩種方式,區別的關鍵在于知識擁有方是否有主動向外輸出知識的意愿,不同流動方式對企業和區域經濟的影響有所差異。

在開放式創新的背景下,許多企業通過合作和交易等方式獲得了有利于創新的外部資源。采取開放式創新的企業逐漸發現,企業與其外部環境的關系對企業績效具有重要的作用[44]。同時,開放式創新中高校顯性與隱性知識溢出也會對企業創新績效具有提升效應。Glückler[1]12-14認為,開放式創新雖然是利大于弊,但是仍存在不容忽視的弊端,其弊端主要來自于企業采取的非交互性知識探索,即企業只是通過簡單的模仿、反向工程和知識的重整等方式實現知識的轉移。這些方式并沒有實現企業對知識的吸收,因而對公司創新水平有消極的影響[13]14。但是,這并不表明企業采用交互性知識探索就是有利無害的,因為企業獲得的收益與合作整體成員的數量不成正比。由于管理感知能力的限制,合作整體成員數量越多,反而會降低創新的回報率[36]5。

5 現有文獻的不足及未來展望

5.1 現有文獻的不足

本文從概念、機制、影響因素及效應等方面對知識溢出研究進行述評,分析發現:

(1)對于知識溢出的概念,以往的研究者大多數是從知識吸收企業的角度來定義,沒有考慮知識溢出的互動性,而且目前政府和政策領域都在支持和推崇社會創新,但是從外部地區的政府政策等大環境研究知識溢出的概念和特征的文獻較少。在當前大眾創業、萬眾創新的時代背景下,企業家、科技人員以及普通員工等不同主體的知識溢出效應大小、各自形成機制必然會有所不同,此類探究也并不多見。

(2)關于知識在企業網絡間的研究,缺乏對區域和關系網絡之間相互作用的考慮。由于組織是同時位于地理和社會網絡結構空間下的,因而這兩種類型的因素都很重要,但是我們對它們如何共同決定組織的創新績效的理解尚不夠透徹。

(3)以往有關知識溢出的文獻都指出,地理距離鄰近性對知識溢出的消化吸收效率有重要的影響,在一定程度上影響了創新作用程度和區域創新的發展。但是,在這一過程中,顯性知識和隱性知識發揮的作用是不同的,而隱性知識所起到的作用經常被忽略,使得部分研究結論與現實不完全吻合。

5.2 未來展望

根據上述現有文獻的不足,未來可從以下幾個方面進行拓展:

(1)選擇開放式創新的企業需要從外部不斷吸收知識資源和信息,這個外部環境不僅包括政治制度、科學技術、經濟發展程度,還包括政府政策、高校科研機構研發能力以及企業員工創新意識等等。而且,目前政府和政策領域特別注重的萬眾創新,也推動了學術界對其更加關注,在供給側結構性改革以及“雙創”背景下,探討企業家、科技人員以及普通員工等創新主體的知識溢出程度及形成機制,獲取中國轉型經濟背景下不同主體視角下的知識溢出新理論和發現,等等,值得深入研究。

(2)不同區域內的制度、環境等會影響網絡型企業互動的關系,從而影響知識溢出效應。隨著區域聯系更加多樣化,出現了區域內的網絡型企業,它們既有網絡聯系的優勢,又有地理聯系的優勢,因此,在這種雙重優勢下對知識溢出效應的研究,有待進一步拓展。

(3)由于隱性知識的溢出不如顯性知識的溢出容易追蹤,所以,可以設置與隱性知識相關的可追蹤因素進行測量,從而研究影響隱性知識溢出的因素,進而比較隱性知識溢出與顯性知識溢出對企業績效影響的差別。這些方面都值得我們進一步研究。

[1] Glückler J. Knowledge, networks and space: connectivity and the problem of non-interactive learning[J]. Region Study, 2013, 47(6).

[2] Roper S,Vahter P, Love J H. Externalities of openness in innovation[J]. Research Policy, 2013, 42(9): 1544-1554.

[3] Almeida P,Kogut B. The exploration of technological diversity and the geographic localization of innovation[J]. Small Business Economics, 1997, 9(1).

[4] Griliches Z. The search for R&D spillovers[J].Scandinavian Journal of Economics, 1998, 94(94):29-47.

[5] Porter M E. Location, Competition, and economic development: Local clusters in a global economy[J]. Economic Development Quarterly: The Journal of American Economic Revitalization, 2000, 14(1):15-34.

[6] Fujita M,Krugman P. The new economic geography: Past, present and the future[J]. Papers in Regional Science, 2003, 83(1):139-164.

[7] Alderson A S,Beckfield J. Power and position in the world city system[J]. American Journal of Sociology, 2004, 109 (4):811-851.

[8] Glaeser E L. Re-inventing Boston: 1630-2003[J].Regional Science, 2005(5):119-153.

[9] Chesbrough H. Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology[M]. Boston:Harvard Business School Press,2003.

[10] Sakkab N Y. Connect & develop complements research & develop at P&G[J]. Research-Technology Management, 2002, 45(2):38-45.

[11] Audretsch D B, Feldman M P. R&D spillovers and the geography of innovation and production[J]. American Economic Review, 1996, 86(3):630-640.

[12] He Z L, Wong P K. Reaching out and reaching within: A study of the relationship between innovation collaboration and innovation performance[J]. Industry and Innovation, 2012, 19(7):539-561.

[13] Roper S, Love J H, Bonner K. Firms’ knowledge search and local knowledge externalities in innovation performance[J]. Research Policy, 2017, 46(1).

[14] 趙勇,白永秀.知識溢出: 一個文獻綜述[J].經濟研究, 2009(1):144-156.

[15] Whittington K B, Owen-Smith J, Powell WW. Networks, propinquity, and innovation in knowledge-intensive industries[J]. Administrative Science Quarterly, 2009, 54(1):90-122.

[16] Isaksson O H D, Simeth M, Seifert R W. Knowledge spillovers in the supply chain: Evidence from the high tech sectors[J]. Research Policy, 2016, 45(3):699-706.

[17] Lucas R E. Making a miracle[J]. Econometrica, 1993, 61(2):251-272.

[18] Feldman M P. The new economics of innovation, spillovers and agglomeration: A review of empirical studies[J]. Economics of Innovation & New Technology, 1999, 8(1/2).

[19] 肖仁橋, 王宗軍, 錢麗. 環境約束下中國省際工業企業技術創新效率研究[J]. 管理評論, 2014, 26(6):56-66.

[20] Cook S D N, Brown J S. Bridging epistemologies: the generative dance between organizational knowledge and organizational knowing[J]. Organization Science, 1999, 10(4):381-400.

[21] Katila R. New product search over Time: past ideas in their prime? [J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(5): 995-1010.

[22] Benson J K,Pfeffer J, Salancik G R. The external control of organizations [J]. Administrative Science Quarterly, 1978, 23(2):358.

[23] Powell W W. Interorganizational collaboration and the locus of innovation: networks of learning in biotechnology[J]. Administrative Science Quarterly, 1996, 41(1):116-145.

[24] Cattani G, Ferriani S. A core/periphery perspective on individual creative performance: social networks and cinematic achievements in the Hollywood film industry[J]. Organization Science, 2008, 19(6): 824-844.

[25] Belderbos R, Carree M, Lokshin B. Cooperative R&D and firm performance[J]. Research Policy, 2004, 33(10): 1477-1492.

[26] Cohen W M,Levinthal D A. Innovation and learning: two faces of R&D[J].The Economic Journal,1989, 99(397):569-596.

[27] Stuart T E,Podolny J M. Local search and the evolution of technological capabilities[J]. Strategic Management Journal, 1996, 17(S1):21-38.

[28] Zucker L G, Darby M R, Brewer M B. Intellectual human capital and the birth of U.S. biotechnology enterprises[J]. Nonprofit Policy Forum, 1999, 88(1):290-306.

[29] Coe D T, Helpman E.International R&D spillovers[J]. European Economic Review, 1993, 39(5):859-887.

[30] Laursen K, Salter A. Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms[J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(2):131-150.

[31] Breschi S, Lissoni F. Mobility of skilled workers and co-invention networks: an anatomy of localized knowledge flows[J]. Journal of Economic Geography, 2009, 9(4):439-468.

[32] Love J H. Openness and innovation performance: Are small firms different? [J]. Industry and Innovation, 2014, 21(7/8).

[33] Leiponen A, Byma J. If you cannot block, you better run: Small firms, cooperative innovation, and appropriation strategies[J]. Research Policy, 2009, 38(9):1478-1488.

[34] Belderbos R, Carree M, Lokshin B. Cooperative R&D and firm performance[J]. Research Policy, 2004, 33(10):1477-1492.

[35] Leiponen A, Helfat C E. Innovation objectives, knowledge sources, and the benefits of breadth[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(2):224-236.

[36] Love J H, Roper S,Vahter P. Learning from openness: The dynamics of breadth in external innovation linkages[J]. Strategic Management Journal, 2015, 35(11).

[37] 王子龍,譚清美. 區域創新網絡知識溢出效應研究[J].科學管理研究,2004(5):87-90.

[38] Jacobs J.The economy of cities[M].New York:Vintage Press, 1969.

[39] Moomaw R. Agglomeration economies: localization or urbanization [J]. Urban Studies, 1988, 25(2):150-161.

[40] 鄔滋.知識溢出的局域性與區域創新績效: 基于地理距離的知識溢出模型[J].科技進步與對策, 2011, 28(14):30-34.

[41] Costa-Campi M T, Viladecans-Marsal E. The district effect and the competitiveness of manufacturing companies in local productive systems[J]. Urban Studies, 1999, 36(36):2085-2098.

[42] Combes P P. Economic Structure and local growth: France, 1984-1993[J]. Journal of Urban Economics, 2000, 47(3):329-355.

[43] Márquez M A, Ramajo J, Hewings G J. Regional growth and spatial spillovers: Evidence from an SpVAR for the Spanish regions[J]. Papers in Regional Science, 2015, 94(Supplement).

[44] Shan W, Walker G,Kogut B. Interfirm cooperation and startup innovation in the biotechnology industry[J]. Strategic Management Journal, 1993, 15(5):387-394.

責任編輯:沈 玲

ReviewonKnowledgeSpillovers

XIAO Renqiao, SONG Ying, DING Juan

(School of Business Administration, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China)

Based on the reviewing the concept and characteristics of knowledge spillovers as well as the document at home and abroad, this paper combs the mechanism and the influencing factors of knowledge spillovers from the perspectives of network theory, geography media and open innovation, and further review the effect of knowledge spillovers on enterprise performance and regional economy. The results show that the study on classification of knowledge spillovers is much, but the study on mechanism of geography and network-based knowledge spillovers is less; the analysis on effect of explicit knowledge spillovers is much, the study on tacit knowledge spillovers is less. In addition, the study on knowledge spillovers by entrepreneurs and technical personnel and their formation mechanism is not enough.

knowledge spillover; network theory; geography media; open innovation

F062.4;G302

A

1009-3907(2017)09-0001-07

2017-06-12

國家社會科學基金項目(14CGL065;15CGL010);安徽省自然科學基金項目(1708085QG170);安徽省高校優秀青年人才基金重點項目(gxyqZD2016093)

肖仁橋(1982-),男,湖北武漢人,副教授,博士,碩士研究生導師,主要從事技術創新管理研究。