木結構建筑的樣式演變

張 超 陳彥百

(南通大學建筑工程學院,江蘇 南通 226000)

木結構建筑的樣式演變

張 超 陳彥百

(南通大學建筑工程學院,江蘇 南通 226000)

對木結構建筑的發(fā)展歷史進行了分析,對原始社會,封建社會以及近現代木結構建筑的樣式演變進行了論述,探討了現代防腐技術以及BIM技術在木質建筑行業(yè)的應用方法,結合木質建材的文化內涵,對它的形式演變進行了研究。

木結構建筑,樣式演變,內涵表達,歷史文化,現代突破

0 引言

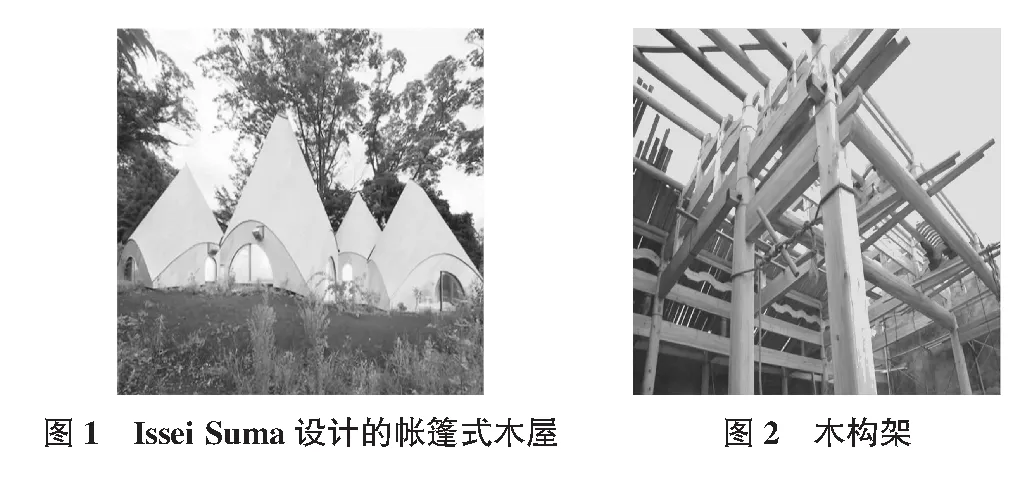

日本東京的建筑師Issei Suma完成了一個帳篷式木房子(如圖1所示)的純木結構作品。作品與自然融為一體,其建筑造型打破了人們對木質結構程式化與呆板僵化的印象,將木質建材以獨特的外觀形式展現出來,表達了作者天人合一、詩意棲居的理念。從古至今,人們通過形式多樣的木結構建筑來表達對生活的向往與情感的訴求,木質建材的演變歷史源遠流長。

1 追尋木質建材的歷史演變

1.1原始社會——木質建材發(fā)展的萌芽期

原始社會末期可以算得上是木結構建筑發(fā)展的萌芽期了,不同地帶的人們?yōu)榱松娴男枰褂脴渲Α涓蓙順嬛嘉荩於讼蚰窘ㄖ~進的基礎。簡樸自然是他們所追求的建筑原則,躲避風雨侵蝕是建筑產生的最基本動機。隨著時間的發(fā)展,沼澤地帶的原始居民逐漸從巢居過渡到干闌式建筑,黃土地帶的原始居民逐漸從穴居過渡到木骨泥墻建筑。木頭作為建筑材料,因取材方便、裝飾容易而受到原始居民的青睞。雖然后來西方轉向石材建筑方向發(fā)展,東方繼續(xù)向木材建筑方向發(fā)展,東西方的主體建筑材料出現了分化,但是木是建筑材料發(fā)展的根本源頭。

1.2封建社會——由簡到繁的發(fā)展進程

1.2.1木結構造型的初步發(fā)展

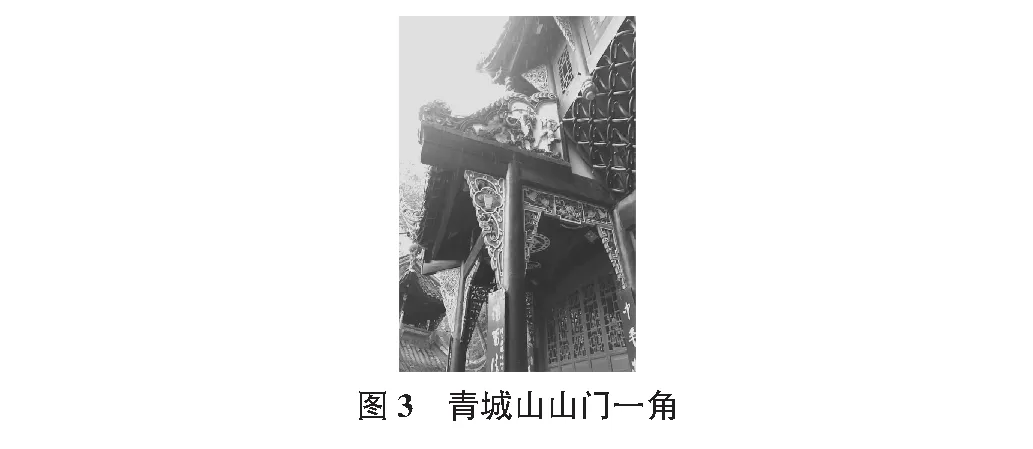

夏商周時期的建筑采用了“茅茨土階”(“茅茨”就是只用茅草做的屋頂,在古代人們還沒有掌握用木材建造房屋的時候就用茅草堆砌成屋頂;“土階”就是把素土夯實了,形成高高的方方的高臺,然后把建筑建造在上面)的建筑構造形式,盡管茅草屋頂、泥土臺階顯得有些簡陋,但當時夯土技術發(fā)達,高臺建筑盛行,那時的建筑已經逐漸具備臺基、屋身、屋頂三大部分了。中國傳統(tǒng)木構架建筑以高臺基、木構架、大屋頂著稱于世,即木構架的立面可上下三分,上分屋頂、中分屋身、下分臺基,呈現出木構架(“構架”,就是建筑的結構與骨架,一般由柱、梁、檁、枋、椽以及斗拱等其他構件組成)雄渾而又本真的美感(如圖2所示)。

木構架中的各種構件按照一定的位置、大小和構造要求等合理排列布置,構成所需要營造建筑的整體支撐框架,起到了穩(wěn)固建筑整體與承托屋頂部分重量的作用,是我國傳統(tǒng)建筑中最重要的部分,素有“墻倒屋不塌”之稱。

戰(zhàn)國秦漢時期,木構架建筑已經基本定型了。不僅抬梁式、穿斗式、井干式這三種木構架的主要形式都已經出現,而且屋頂也出現了廡殿、懸山頂、疊落頂、短脊頂等多種形式。不同形式的木構架與屋頂對木質結構的美進行了修飾。或是小巧玲瓏、或是巍峨壯觀的不同詮釋。在這個時期,中國木建筑的標志——斗拱已經得到了廣泛運用,但它的形式還沒有達成統(tǒng)一。

1.2.2木結構的發(fā)展趨于成熟

木結構建筑的成熟期出現在隋唐五代,這一時期解決了大體量建筑的構筑技術這一難點,使得殿堂型、廳堂型構架得到了廣泛的使用。隋唐五代的建筑形象呈現雄渾、豪健的氣質,屋頂舒緩、斗栱雄健、門窗樸實無華,構件無多余裝飾,色彩簡潔明快。中國古代的一般建筑常毫無保留地暴露梁架、斗拱、柱子等全部木構架部件,這種暴露在展現木頭的別致色彩與質感的同時,還展示了中國建筑的結構美。在宋、遼、金時期,木質結構由成熟過渡到規(guī)范化、精細化階段,已經基本上可以做到構造技術與藝術形象的統(tǒng)一了,它的特點主要表現在以下三方面:

第一,建筑規(guī)模縮小,總體布局趨向多進院格局,單體建筑出現復雜形態(tài);

第二,建筑風貌呈現出鮮明的地域特色和精細化特點;

第三,建筑技術取得重要的進展,《營造法式》(北宋官方頒布的記錄建筑設計和施工規(guī)范的書籍,是我國古代最全面的建筑技術書籍)問世。它的問世標志著中國古代建筑、尤其是木結構建筑的發(fā)展已經進入了較高階段。

1.2.3木結構建筑由盛轉衰

“物極必反,盛極必衰”是無可更改的宇宙法則,木質結構也不例外。待到元朝以后,木質結構開始衰敗,其中的一些細節(jié)也得到了簡化。

元朝的木構架建筑雖然繼承了宋、遼、金的傳統(tǒng),但由于戰(zhàn)亂以及蒙古族人粗獷的性格特點,建筑物的規(guī)模不斷縮小,其質量也不可避免地下降。木質建材不再被精雕細琢,剛剛砍下的樹干上完油漆未經拉直、削平等處理便被當作梁或柱來使用。不僅如此,內檐斗拱機能開始減退甚至被取消,柱、梁、檁之間的直接聯系加強,逐漸開始有了現代框架結構的雛形。

如果說元朝木質建材的疏漏在于過于粗獷簡樸,那么明清木質建材的疏漏則在于過于繁瑣堆砌。木質建材的裝飾在這兩個時代被拉向了粗糙與繁雜兩個不同的極端。

待到明清,建筑中的木材使用已經開始減少,磚材使用逐漸增加,硬山建筑開始廣泛運用。單體在簡化的同時開始定型,并以規(guī)范的形式固定下來。隨著技術上的定型化,藝術上也走向了程式化與呆板僵化,構造技術與藝術形象不能再得到統(tǒng)一。人們開始愈發(fā)的喜歡在斗拱外側涂上繁復的油漆以體現金碧輝煌、氣勢宏大之感。本來在木材外層涂上油漆是為了木材的防腐考慮,但是在明清時期顯然變了味道、有違初衷。木質建筑的結構與裝飾逐漸分離,單體建筑裝飾雖精細華麗卻常常給人繁縟堆砌之感(見圖3)。至此,木結構的內涵表達形式走向了“繁”的極端。

近代以來,中國國力的微弱導致了人們對傳統(tǒng)文化的摒棄,以木結構建筑為代表的傳統(tǒng)文化符號也開始走向消亡。不僅如此,近代中國戰(zhàn)爭頻繁,在一次次的歷史浩劫中,精美的木結構建筑被戰(zhàn)爭、動亂等人為因素無情破壞,這種對自然本真、傳統(tǒng)文化的背叛令人痛心。

2 木質建材與現代技術結合——豐富形式和內涵的表達

在進入21世紀以來,古建筑越來越被人們重視,現代木結構建筑傾向于保留各種木質紋理和崇尚自然主義。現代木結構建筑在返璞歸真、傳承歷史文化內涵的同時,使得藝術的表現形式有了更多的可能性。木質結構的現代表達愈發(fā)豐富多彩,木質結構的中興時代已經來臨。

2.1先進防腐技術為木結構建筑的使用壽命提供保障

在現代社會,木材的防腐技術得到了急速發(fā)展。木材防腐劑作為最簡單、最直接、最有效的防腐形式,將優(yōu)雅清新的自然氣息與建筑學家的科學精神揉合得渾然一體,受到了各大生產商以及用戶的喜愛。

目前的木材防腐劑按其化學性質可以劃分為:油質防腐劑、油溶性防腐劑、水溶性防腐劑和復合防腐劑。其中以CCA(Chromated Copper Arsenate,CCA)和ACQ(Alkaline Copper Quaternary)的使用最為普遍。改良后的ACQ被美國環(huán)保署(EPA)評定為目前世界上最有效的木材防腐處理方法,在世界范圍內得到了推廣。木質建材在進行防腐處理后如果再用現代油漆進行刷涂,防腐能力與自我保護功能可以得到進一步提高。現代工藝常使用環(huán)保的水性透明膠漆進行刷涂,它可以保持木結構本身的紋理之美。王澍在對象山校區(qū)(如圖4所示)的建設中,使用了大量的杉木板去構成建筑立面。先進防腐技術的運用成功地將木質紋理展現出來,使得建筑與遠處的山水相融合,為象山校區(qū)的莘莘學子帶來了極富現代感的詩意棲居。

2.2BIM技術促進木結構建筑造型的多樣化

在運用木質建材時,BIM技術的應用為設計師理念的表達提供了更多可能性,促進了木建筑形式的豐富。

BIM技術自2002年被引入我國后逐漸為人們所接受,在實際工程中得到了應用。BIM技術可以對木建筑結構元件建立信息模型并對其進行信息量化提取,根據數學,物理的受力分析,精確、合理地解釋木建筑受力機理的構造規(guī)律,為天馬行空的設計方案提供安全性保障。與此同時,木材區(qū)別于混凝土等其他建筑材料,其強度、形變、受力等多方面特性會隨著時間的推移而不斷變化,運用Navisworks(Navisworks即可視化和仿真,分析多種格式的三維設計模型Autodesk®Navisworks®解決方案支持所有項目相關方可靠地整合、分享和審閱詳細的三維設計模型,在建筑信息模型(BIM)工作流中處于核心地位)技術可以模擬木結構建筑真實的場景變化,促進大膽而有思想的木建筑設計被顧客接受。

倫敦市長鮑里斯·約翰遜曾收到一個300 m高、擁有80層樓的木結構高層建筑的設計規(guī)劃(見圖5),此規(guī)劃運用了現代信息模型進行設計建設。如若此項目成型,整個倫敦的城市建筑格局必將發(fā)生巨大變化。

在當今建筑行業(yè),BIM技術的應用已經成為一種趨勢,但由于費用較高、短期內難以獲得大規(guī)模效益的緣故,木質建材與BIM相結合的案例仍然較為稀少,我們應該朝著這個方向不斷努力。

3 結語

歷朝歷代的中國匠人通過不斷優(yōu)化建筑結構及運用木制建材的方式方法,成功向世人展示了木質建筑的無限可能性。隨著科學技術的進步與創(chuàng)新,木結構以其極強的可塑性和豐富的內涵表達越來越受到設計者的青睞。相信在未來設計師的作品中,越來越多木結構建筑的設計成果與規(guī)劃將會出現,木結構建筑的表達形式也會越來越豐富,木結構建筑將在現代社會中煥發(fā)出新的生機。

[1] 陳人望,李惠明,張祖雄,等.ACQ木材防腐劑的性能改良[J].木材工業(yè),2009,23(4):47-49.

[2] 黃淑芝.鋼筋混凝土框架結構在建筑工程中的應用[J].城市建設理論研究(電子版),2012(3):5-7.

[3] 孔黎明,宋 輝.建筑信息模型在中國古代木建筑學習中的應用探索[J].建筑與文化,2008(8):76-77.

[4] 田大方,張 丹,畢迎春.傳統(tǒng)木構架建筑的演變歷程及其文化淵源[J].哈爾濱工業(yè)大學學報(社會科學版),2010,12(5):6-14.

[5] 王 茹,張 祥,韓婷婷.基于BIM的古建筑構件信息的標準化及量化提取研究[A].BIM技術在設計、施工及房地產企業(yè)協同工作中的應用國際技術交流會[C].2014:25-28.

[6] 住房和城鄉(xiāng)建設部.2011—2015年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要[J].建筑設計管理,2011,28(7):52-57.

Theevolutionofwoodenarchitecture

ZhangChaoChenYanbai

(SchoolofCivilEngineeringandArchitecture,NantongUniversity,Nantong226000,China)

This paper analyzes the history of the development of wooden building materials, discusses the evolution of wood building materials from the original society, feudal society to the modern society, and discusses the modern anticorrosion technology and BIM technology in the wooden building materials industry application method, and combines them with cultural connotation of wooden building materials to study its form evolution.

wooden architecture building, style evolution, connotation expression, history and culture, modern breakthrough

TU366.2

A

1009-6825(2017)26-0032-03

2017-07-07

張 超(1995- ),男,在讀本科生;陳彥百(1996- ),女,在讀本科生