我們的高考故事

2017-10-23 05:22:16王小盾

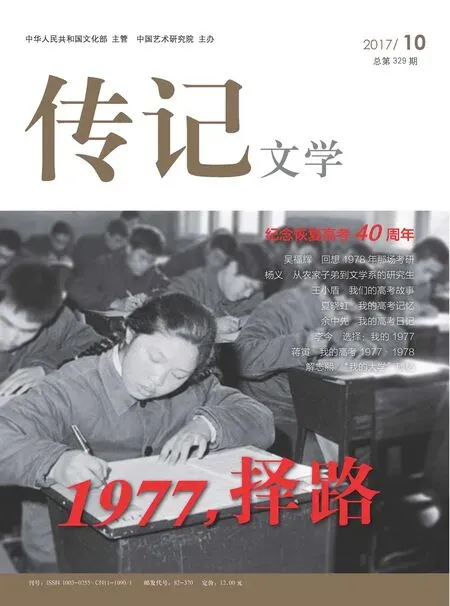

傳記文學

2017年10期

王小盾

溫州大學文學院

我們的高考故事

王小盾

溫州大學文學院

上圖:作者近照

一位過去的學生向我約稿,要我談談1977年的高考。我婉辭了,理由是:對于這個題目,我沒有特別的發言權。那一年,有570萬人參加考試,錄取人數是27.8萬,我有什么資格為高考代言呢?但這位朋友很執著。他說:“您記得嗎?您指導我們讀博士課程的時候,您說您用的是當年放牛的辦法。只有經過1977年高考的導師才會這樣做,所以您的經歷是有特殊意義的。”我一時語塞,轉念一想:其實寫文章也可以采用放牛之法。于是接受稿約,組織了以下三篇關于高考的文字。

第一篇 我的故事

高考之前,我當了五年牛倌。牛群是集體財產,屬于江西生產建設兵團第十一團一營一連,共有30頭水牛、2頭黃牛。黃牛和水牛的習性不一樣,一不小心,它就逃出牛群而去追“風”(“風馬牛不相及”之“風”)了。我老是要跑十幾里路去找它,不勝其煩。我于是想到對牛群重新分組,讓黃牛和一頭白毛水牛同居一欄,相互陪伴。沒想到黃、白二牛果然有緣,結下深厚感情,彼此都合群了。我所謂用放牛的辦法指導學生,意思就是調動學生互教互學的積極性。

以上說的這頭逃牛,是小黃牛。牛群中還有一頭大黃牛,是專門拉大車的,白天由另一位牛把式管它。這牛把式名叫尹世洪,人憨厚,個子高,和大黃牛同“風”。所以我不用為大黃牛操心。下面我們要提到這位尹世洪。1977年,他和我考入同一所大學,開始學的是英語,后來學的是馬克思主義理論和社會學,有出息,當過江西省社會科學界聯合會的主席。……

登錄APP查看全文