往事歷歷在目前

——“我的大學(xué)”瑣憶

解志熙

清華大學(xué)人文學(xué)院

往事歷歷在目前——“我的大學(xué)”瑣憶

解志熙

清華大學(xué)人文學(xué)院

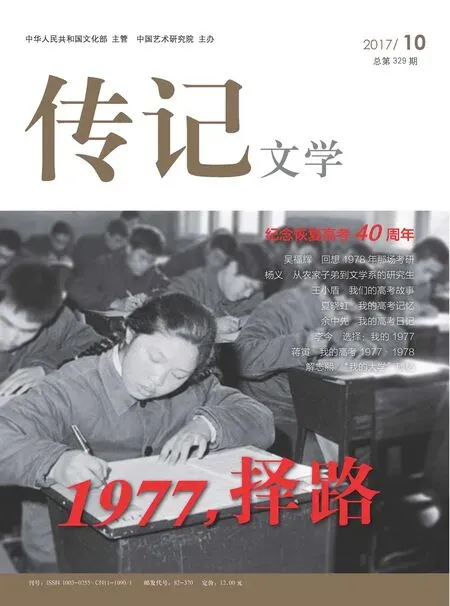

上圖:甘肅師大(今西北師大)中文系七七級(jí)乙班部分同學(xué)合影

鄉(xiāng)下小孩上大學(xué):我的成長(zhǎng)的季節(jié)

中學(xué)時(shí)代的我,對(duì)大學(xué)可以說毫無概念。但我的父親,一位老農(nóng)民,卻從我初一時(shí)就對(duì)我說:“好好學(xué)習(xí)啊,學(xué)習(xí)好,將來可以保送你上大學(xué)的。”他大概是看到那時(shí)有所謂保送上大學(xué)的工農(nóng)兵學(xué)員吧,所以也有這樣的奢望。其實(shí),他不知道,保送是不可能落到我這樣的純粹農(nóng)家子弟頭上的。不過,幸運(yùn)的是,就在我讀高二的那年年末,高考恢復(fù)了,我稀里糊涂地參加了高考,僥幸地被甘肅師大即后來恢復(fù)校名的西北師大中文系錄取了。于是過了年,大概是在1978年3月,剛過16歲的我第一次離家遠(yuǎn)行,到蘭州去上大學(xué)。

于是快樂地開始四年的大學(xué)生活,迎來了自己求食求學(xué)的成長(zhǎng)季。

更重要的是心理的成長(zhǎng),那確是自己切身體會(huì)到的。

上了大學(xué),學(xué)習(xí)幾乎成了我生活的全部。那時(shí)小小少年的我,對(duì)知識(shí)真是充滿了好奇,因而對(duì)幾乎所有的功課——除了寫作課和教材教法不太感興趣——都非常喜歡,尤其是古典文學(xué)、外國(guó)文學(xué)、現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),無不讓我流連忘返。有些課,比如文藝學(xué)和外國(guó)文學(xué),老師的講授難免有點(diǎn)陳舊,我就花了很大氣力去自學(xué)。記得為了學(xué)習(xí)外國(guó)文學(xué),我?guī)缀鯇?duì)照著《歐洲文學(xué)史》的線索,通讀了從古希臘神話悲劇到19世紀(jì)浪漫主義、現(xiàn)實(shí)主義的文學(xué)經(jīng)典,做了多本讀書筆記。……