戈壁之書

甘肅◎毛立國

戈壁之書

甘肅◎毛立國

亮相/日 月 圖

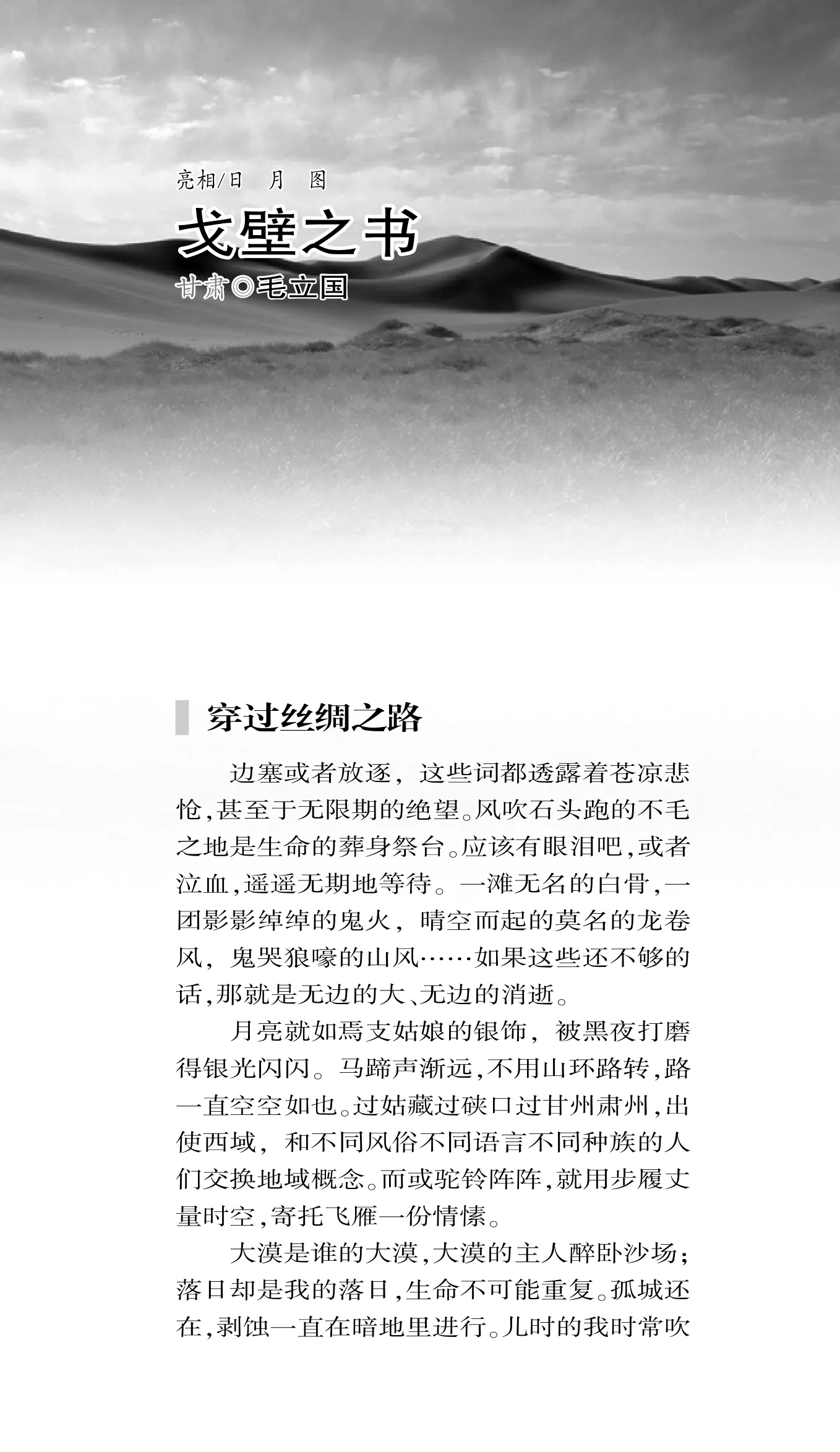

穿過絲綢之路

邊塞或者放逐,這些詞都透露著蒼涼悲愴,甚至于無限期的絕望。風吹石頭跑的不毛之地是生命的葬身祭臺。應該有眼淚吧,或者泣血,遙遙無期地等待。一灘無名的白骨,一團影影綽綽的鬼火,晴空而起的莫名的龍卷風,鬼哭狼嚎的山風……如果這些還不夠的話,那就是無邊的大、無邊的消逝。

月亮就如焉支姑娘的銀飾,被黑夜打磨得銀光閃閃。馬蹄聲漸遠,不用山環路轉,路一直空空如也。過姑藏過硤口過甘州肅州,出使西域,和不同風俗不同語言不同種族的人們交換地域概念。而或駝鈴陣陣,就用步履丈量時空,寄托飛雁一份情愫。

大漠是誰的大漠,大漠的主人醉臥沙場落日卻是我的落日,生命不可能重復。孤城還在,剝蝕一直在暗地里進行。兒時的我時常吹柳笛,但是,怎么吹都是嗚嗚咽咽的悲腔。

寫一寫這條橫穿東西的絲綢之路吧!如今路還在,萬里長城還在,還有誰還在呢?

酥油胡子草

我不知道它的植物綱屬學名,再說這個名字已經很象形了,還徒勞費神地探尋什么呢!說酥油是因為它在夕陽下,油汪汪的,輝煌燦爛;說它是胡子,因為它在開花時節,一束一束把穗子伸開,就像老漢的山羊胡子。

這是一種屬于給一點光明就燦爛的草,生命力極強。哪怕整個春天夏天秋天都不下一丁點雨星,但是只要上天恩賜一場雨露,它就會頑強拔節,全力開花,最終結果,并在極短的時間內把自己的種子播撒在千里戈壁,它的種子又在等待下一場雨、下一次機遇。

看,酥油胡子草正在揚花,戈壁上像鋪了一層青煙,裊裊娜娜,又像是霧靄,一切皆在仙界中行走。我突然覺得,它們在朝陽下夕照中、雨里風里,搖曳著身姿,為戈壁盡情演繹大型的舞劇。一株楚楚動人,十株八株五彩繽紛。我心里反復地暗想:她一定是在土一方的佳人,自開自落漂泊著,為心愛的人兒燃燒。紅顏薄命的弱女子,它有頎長的頸項、隨風而舞的秀發,它用柔柔依依的身子守衛住雄性的戈壁。戈壁才如此廣袤,酥油胡子草才如此之靈秀。

羊最喜歡的草,今天吃了一截,明天再吃一截。它把戈壁上可憐的水分,一口一口吮吸回來,然后無私地奉獻給羊。從此羊就是它的生命。因此羊才如此的乖巧溫順,像一個詩經的女子。

正午孤獨

白晃晃的戈壁,白得能把太陽光反射回去。偶有一絲云彩,也像誰吹的一口氣,瞬間擴散為藍天的一角。驕陽是我媽燒紅的鏊子為我炙烤著戈壁的燒餅,熱浪翻滾,氣壓在對流的同時,有一股小風撲面而來,緊逼得你無法呼吸。滿灘的石子吸收的熱量最多,正好夜間取暖。戈壁灘上的螞蟻,你如果不留心勘察就幾乎發現不了它們。這成群結隊的生靈,以家族為單位,在偌大的戈壁灘上生存。它們終日忙忙碌碌。這正好是大戈壁的反義詞。天晴時,它們把土坷垃一粒一粒抱出來曬太陽,天陰時,它們再一粒一粒順原路抱回去,放在原先的老地方封住洞口。我的先輩認為螞蟻搬家,能靈驗地兆示天氣變化。當我一個人在戈壁行走的時候,我不需要論證就確信。

一個人的戈壁。你知道那種無助孤獨和空曠。你的聲音遮不住戈壁的一隅,你的視野無法企及。曠野岑寂,一定隨著視角在伸縮像一個彈簧在誰的欲念下來了又去。想吶喊嗎?但是,聲音的傳播是一瞬間的事情,這里沒有磁場,無法存貯聲音,也沒有山巒起伏的回音器,所以,你的聲音是徒勞的枉然的。你感知自己很大嗎?但是,你和戈壁比較一番你甚至什么都不是,戈壁認為你就是一粒沙一根草,或者一個陌生的黑點在不斷地移動

白雪無垠

大雪覆蓋了戈壁。終于無路可走了。

白就是靜。靜就是質變的無限的白。無論怎樣走,都走不出這白色的包圍。你留下腳印了吧,可是,卻在你的身后、你的前面已失去了方向。一場雪在等待中被另一場雪埋葬了。戈壁是一張白紙,剛剛打開卷軸,那么,誰是飄若浮云的漢字呢?我或走或蹲或跑或眺望或沉思,俯仰之間,你就在古體書法字體之間置換。有時候你沉穩,有時候你飄逸;或者舞水袖,或者象形指物。

心胸應該是空閑的干凈的。昨日的陷阱,灰飛煙滅了;往昔的自我,自我檣傾楫摧了。人間的罪惡被飛舞的雪花遮掩了,這是上天才有的純度。我們的身上或多或少有些黑點。

其實純白也是深淵,在雪白的戈壁行走久了,你的大腦是空白的,你的意識行為是空白的,眼前是空白的,聽力是空白的。你什么都想不起來,什么都不存在了,天地混沌,你現在也是雪片,紛紛揚揚地飄啊飄。

雪后的村莊

村莊,一幅毛茸茸的卡通畫。肯定是上天在我們睡夢中完成的。當我們看到的時候,世界就已經變了樣。房屋很矮,屋頂很厚,一條小路彎彎曲曲的血管,在雪地上徘徊。接通了大地和小屋的呼吸。應該有炊煙冒出來,像天空的噴嚏,驚醒了人間。這樣的日子,我們什么都不想。慵懶地蜷縮在熱炕上,東倒西歪美美地睡上一覺。日頭偏西的時候,羊回家來了,用頭砸著莊門,幾下就抵開了門扇,咩咩地沖進了羊圈,搶著屬于它們的夜餐。幾聲鴟鸮鳥的叫聲,撬動天空的灰白冰塊,黯淡無光。等它飛過的時候,恍惚從天空跌落了一陣冰冷的齏粉,天,就更冷了。

日頭貧血,不知不覺和西天融為一體。