創設“問題鏈”驅動課堂 培養學生的科學思維品質

——以“機械能守恒定律”教學為例

馬云秀

(蘇州工業園區星海實驗中學,江蘇 蘇州 215021)

·教材與教法·

創設“問題鏈”驅動課堂培養學生的科學思維品質

——以“機械能守恒定律”教學為例

馬云秀

(蘇州工業園區星海實驗中學,江蘇 蘇州 215021)

以“機械能守恒定律”教學為例,根據高中物理課程標準的基本理念、課程總目標和物理核心素養的要求,探索以生活經驗為基礎,科學探究為核心,拓展應用為落點設計“問題鏈”驅動教學,探索培養學生科學思維品質的新路子.

科學思維; 科學思維品質; 問題鏈

科學思維品質是物理核心素養的重要內涵之一.發展學生的科學思維是高中物理教學的重要任務,也是物理教師的崇高追求.物理教師如何將學生的科學思維品質的培養貫穿于物理教學活動的全過程,是一個新的課題.問題是課堂的中心,教學離不開問題的設計.筆者嘗試通過創設“問題鏈”,引導學生把物理課程中所形成的物理觀念和科學思維用于分析、解決現實生活中的各種問題,在解決問題過程中進一步提高學生的探究能力,培養學生的科學思維品質.

1 “問題鏈”驅動教學與培養學生科學思維品質的關系

首先要厘清思維與問題的關系.關于思維的本質,不同研究者有不同的認識,其中杜威對思維過程的解釋被奉為經典.杜威認為,思維的過程是一種事件的序列鏈.這一生產過程從反思開始移動到探究,再到批判性思維,最后得到比個人信仰和想象更為具體的“可以證實的結論”.思維不是自然發生的,但是它一定是由“難題和疑問”或“一些困惑、混淆或懷疑”引發的.觀察者“手頭的數據不會提供解決方案;它們僅僅能夠給人啟示”.而正是對“解決方案的需要”,維持和引導著反思性思維的整個過程;問題的本質決定了思考的結果,思考的結果控制著思維的過程.不難看出,杜威著重強調了問題之于思維的重要意義,思維的發生就是反思——問題生成——探究、批判——解決問題的過程.

其次,要厘清“問題鏈”和“問題鏈”驅動教學兩個概念.所謂“問題鏈”,就是教師為了實現一定的教學目標,根據學生的已有知識或經驗,針對學生學習過程中將要產生或可能產生的困惑,將教材知識轉換成為層次鮮明、具有系統性的一連串的教學問題;是一組有中心、有序列、相對獨立而又相互關聯的問題.問題鏈是一個有機的教學整體,以鏈狀結構環環相扣,體現問題間的能級增益和學科思維的推進深化.

“問題鏈”驅動教學不是教師問加上學生的答,而是師生雙方圍繞環環相扣的問題情境,進行多元的、多角度的、多層次的探索和發現.“問題鏈”驅動教學,是一種發展性教學,是指教師精心設計真實的驅動型問題,以問題貫穿整個教學過程,促使學生在設問和釋問的過程中萌生自主學習的動機和欲望,在分析和解決問題的過程中,培養學生的探究意識,增加學生實踐的機會,通過問題的解決,達到發展學生獨立思考能力與科學思維品質的目的.

物理核心素養主要由“物理觀念”、“科學思維”、“科學探究”、“科學態度與責任”4個方面構成.而物理學科素養的核心是“科學思維”.“科學思維”是從物理學視角對客觀事物的本質屬性、內在規律及相互關系的認識方式;是基于經驗事實建構理想模型的抽象概括過程;是分析綜合、推理論證等方法的內化;是基于事實證據和科學推理對不同觀點和結論提出質疑、批判、檢驗和修正,進而提出創造性見解的能力與品質.科學思維品質,就是指主體在解決問題時能正確選用符合認知規律的思維方式或方法進行思維,以及在思維過程中所表現出的對問題解決具有積極性意義的品質特征.

“問題鏈”驅動教學是提高學生科學思維品質的最重要、最有效的途徑.“問題鏈”的設計是關系整個教學成敗的關鍵.筆者嘗試以“機械能守恒定律”教學為例,以生活經驗為基礎,科學探究為核心,拓展應用為落點設計“問題鏈”驅動教學,探索出培養學生科學思維品質的新路子,取得了較好的實踐效果.

2 “問題鏈”驅動教學與培養學生的科學思維品質的案例教學與反思

2.1 以生活經驗為基礎設計情境性問題鏈,提升學生思維的自主性

問題鏈1.

問題1:在日常生活中有很多能量相互轉化的實例,請同學們利用提供的器材設計一些物理過程,體現過程中有能量的轉化.提供器材有:一端與小球相連接的彈簧,一端與金屬小球相連接的細繩,一端與塑料球相連接的細繩,彈弓,紙片,塑料刻度尺.

學生活動:有的學生設置了單擺模型,有的學生設置了豎直彈簧振子模型,有的學生設置了彈弓彈射紙片的模型,有的學生運用彎曲的刻度尺彈射紙片,有的……

問題2:將小鐵球用一根不易形變的懸線懸掛,將小球拉離平衡位置并靜止釋放.小球從釋放處再擺至另一處最高點的過程中,有哪些能量參與轉化,如何轉化?

學生:下擺過程中重力勢能轉化為小球動能,上擺過程中動能轉化為重力勢能.

問題3:將小鐵球和塑料球分別用一根不易形變的懸線懸掛,將兩個小球均拉離平衡位置并靜止釋放.請仔細觀察它們的擺動有什么不同特點.

學生:小鐵球來回擺動高度不變,塑料球來回擺動的高度越來越低.

問題4:小球來回擺動的過程中動能和重力勢能的總量,稱之為機械能.那在擺動過程中,小鐵球的機械能和塑料球的機械能是否變化?如何變化?為什么這樣變化?

學生:小鐵球的機械能不變,塑料球的機械能變小.……(至于機械能為什么這樣變化,學生答不出來)

反思:問題鏈1從學生體驗出發,建立機械能的概念,理解動能和勢能可以相互轉化,通過小金屬球與塑料球對比實驗,引發學生認知沖突,激活了學生的探究欲,促使學生進一步去認識和發現機械能守恒定律,這樣的問題鏈實際上就是學生思維的啟動鏈.事實證明,思維都是從直接經驗的情境中發生的.在課堂的導入階段教師根據教學內容,依據學生先前的生活經驗和認知,創設情境,在學生知識的不全面,方法的不知道,先前經驗的不了解等處精心設置疑問,使學生在心理上產生困惑(生疑),進一步想突破認知沖突(質疑),進而去發現、研究、探索(釋疑),從而開啟了學生的思維,培養了學生科學思維的自主性.

2.2 以科學探究為核心設計探究性問題鏈,提升學生思維的創造性問題鏈2.

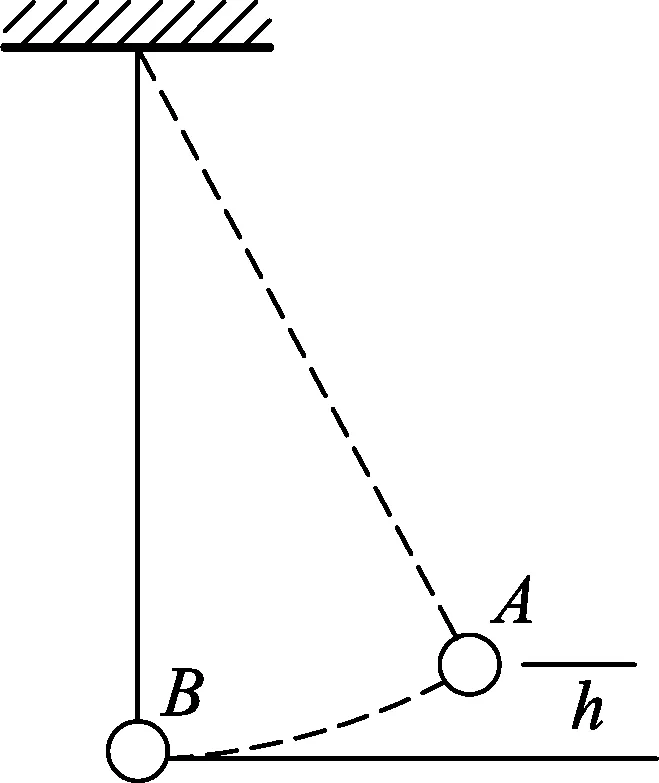

圖1

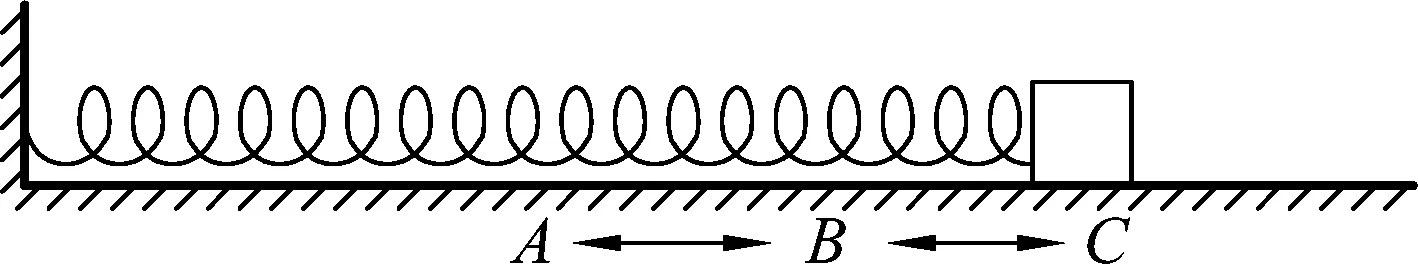

問題1:如圖1所示,小金屬球從一定高度A點靜止釋放,做變速圓周運動.大家初步判定從A點擺至B點過程中小球機械能的總量是保持不變的.能否定量說明呢?

學生1:用直尺放在A點所在水平高度,作為參照物,觀察小球來回擺動是否到達同一高度.

學生2:測量小球每次經過最低點B的速度,看大小是否總是相等,可以判斷經過最低點的動能是否總是相同.

學生3:測量小球經過最低點的速度,算出小球的動能,判斷小球從最高點A到最低點B減少的重力勢能mgh是否等于增加的動能.

問題2:同學們從不同角度進行定量判斷小球的機械能守恒,非常好.根據學生3的方法,需要測量哪些物理量?需要哪些實驗器材?機械能如何用測量量表示?

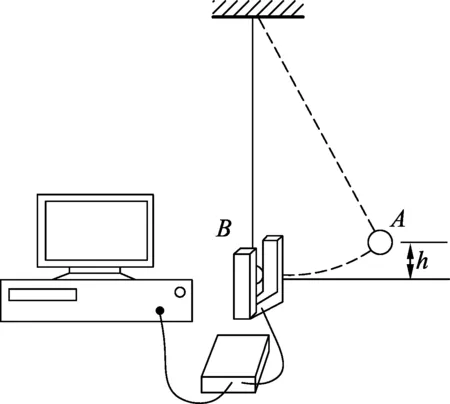

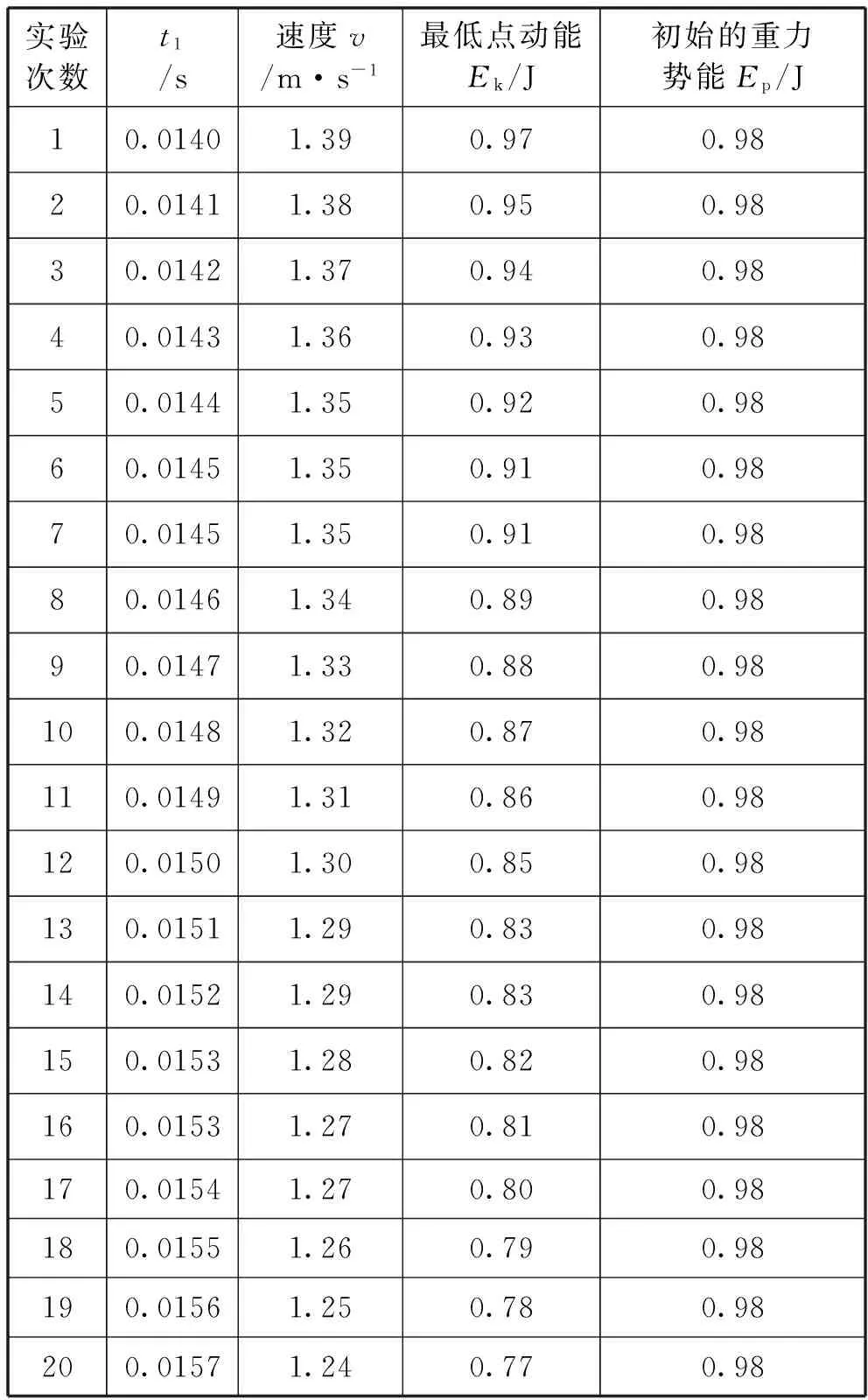

學生實驗:實驗裝置如圖2所示,選取最低點B所在的平面為零勢面,用刻度尺量出A、B兩點間的高度,如圖3所示,用光電門測出小球經過B點的速度,驗證在誤差范圍內減少的重力勢能mgh和增加的動能是否相等.實驗數據見表1.

圖2

圖3

實驗次數t1/s速度v/m·s-1最低點動能Ek/J初始的重力勢能Ep/J10.01401.390.970.9820.01411.380.950.9830.01421.370.940.9840.01431.360.930.9850.01441.350.920.9860.01451.350.910.9870.01451.350.910.9880.01461.340.890.9890.01471.330.880.98100.01481.320.870.98110.01491.310.860.98120.01501.300.850.98130.01511.290.830.98140.01521.290.830.98150.01531.280.820.98160.01531.270.810.98170.01541.270.800.98180.01551.260.790.98190.01561.250.780.98200.01571.240.770.98

問題3:前面幾組數據能夠定量說明,在誤差允許的范圍內,小球A到B的過程中機械能總量保持不變.請大家理論證明,在不考慮阻力的情況下,小球擺動過程中機械能守恒.

證明:根據動能定理,有

根據重力做功與重力勢能變化的關系,有

WG=mgh1-mgh2,

可得

說明:對于基礎較差的學生可以設置問題,搭建腳手架,幫助學生思考.動能的增量與什么力做功有關,重力勢能減少量與什么力做功有關.

問題4:實驗數據也表明,小球在最低點的動能越來越小,小球的機械能不守恒了,說明機械能守恒是有條件的,這個條件是什么?

問題5:為什么把小鐵球換成塑料球,在來回擺動過程中塑料球機械能明顯不守恒呢?

師生探討:塑料球所受阻力更大,不可忽略,阻力對球做了負功.

反思:問題鏈2有以下幾個教學功能: (1) 學生從不同角度設置實驗說明小球在擺動過程中機械能總量不變,培養學生思維的靈活性; (2) 問題的呈現過程,也是科學思維的過程,也是掌握科學思維方法的過程.通過問題鏈的思考,學生領悟了設計型實驗的思考步驟:機械能與哪些物理量有關,要測量哪些物理量,需要什么實驗器材,裝置如何,數據如何處理等; (3) 培養學生質疑精神,讓學生明白特殊過程的結論不是規律,要探究一般過程也滿足,那才是規律; (4) 要理解機械能守恒的條件,光正面分析是遠遠不夠的,只有通過問題正反兩面思考,引導學生客觀地考慮正反兩方面的論據,才能讓學生真正理解機械能守恒的條件.

將這樣的問題鏈呈現在學生面前,學生雖然剛開始可能感到害怕,但他們通過對已學知識的分析,會發現自己可以解決,學生就會有熱情去解決此問題.這種問題鏈有利于學生整合現有知識,主動去進行探索,建構新知識,掌握解決問題的方法;有利于啟發學生積極主動、獨立地去鉆研,養成勇于探索的精神.像這樣的問題鏈具有探究性,能激勵學生積極思索,大膽設想,達到鍛煉思維、發展智力目的.這樣的問題鏈被視為“有效教學的核心”,它是培養學生科學思維品質的有效途徑.

問題鏈3.

問題1:在只有重力做功的情況下,機械能是守恒的;同樣作為勢能的彈性勢能也是機械能的一部分,是不是在只有彈力做功的情況下,機械能也守恒呢?

教師演示:與彈簧相連的滑塊在氣墊導軌上往復運動,如圖4.

圖4

問題2:滑塊運動過程中能量如何轉化?

問題3:動能和勢能的總和是否保持不變?能不能類比重力做功情況證明系統機械能守恒?

教師適當加以輔助,再對彈簧與物塊的運動過程簡要分析,得出動能和勢能的轉化關系,并明確在只有彈力做功的系統中機械能是物體和彈簧共有的.

學生觀察實驗,并討論怎樣證明彈力做功的時候,彈性勢能和動能之和為定值.

學生討論后,很容易發現:只需把上面推導中的“重力做功”改成“彈力做功”就可以推出,任意兩個狀態的彈性勢能和動能之和相等,即機械能守恒.

問題4:剛才得到的結論如何完整地表述?

問題5:機械能守恒定律的表達式怎么寫?機械能守恒的對象是什么?機械能守恒的條件是什么?

問題6:只有重力或彈力做功,能否換成只受重力或彈力?

反思:問題鏈3較好地突破了教學難點,學生的知識在問題鏈的引導下,將有彈力做功的情況與有重力做功情況進行類比,形成了知識的遷移鏈,提高了思維活動的質量.

2.3 以拓展應用為落點設計診斷性問題鏈,提升學生思維的靈活性

問題鏈4.

問題1:下列實例中(除①外,都不計空氣阻力),如圖5,哪些情況機械能守恒?說明理由.

① 跳傘員利用降落傘在空中勻速下落;

② 拋出的籃球在空中運動;

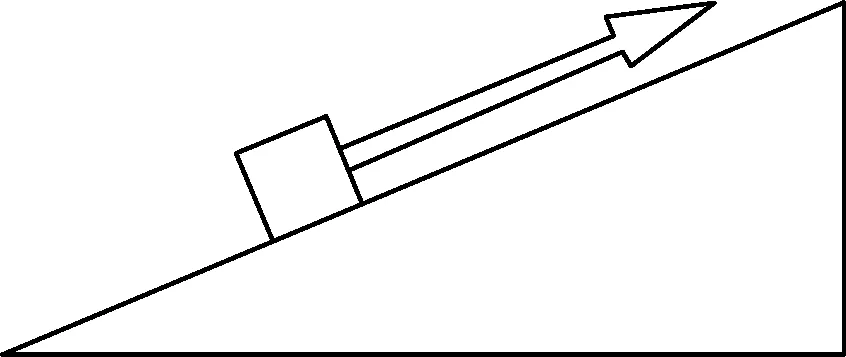

③ 用繩拉著一個物塊沿著光滑斜面勻速上滑;

④ 光滑水平面上運動的小球碰到一個彈簧,把彈簧壓縮后,又被彈回來.

①

③

反思: ①、③兩種情況培養學生的發散思維,兩種情況都可以從兩個角度去分析,一個角度是從機械能的總量分析,根據跳傘員勻速下落,物塊勻速上滑動能不變,而高度改變,重力勢能變化,機械能總量將發生改變;另一角度是從機械能守恒的條件分析,① 中由于有空氣阻力做功, ③ 中由于有拉力做功.② 符合機械能守恒條件.④ 強化對象,小球機械能不守恒,但小球和彈簧組成系統機械能守恒.

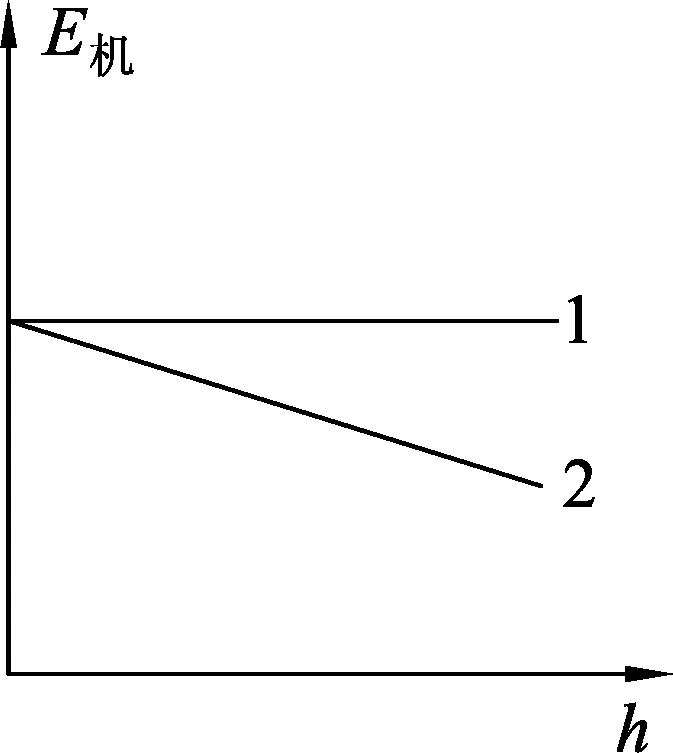

問題2:物體沿光滑斜面下滑機械能是否守恒?請定性畫出物體動能、重力勢能和機械能隨下滑位移變化的圖像.

問題3:物體沿粗糙斜面下滑機械能是否守恒?請定性畫出物體動能、重力勢能和機械能隨下滑位移變化的圖像,如圖6~8.(注:圖中1為斜面光滑,圖中2為斜面粗糙的情況.)

圖6

圖8

問題4:斜面光滑和粗糙兩種情況下物體動能、重力勢能和機械能隨下滑位移變化有何相同和不同?為什么?

反思:這個問題鏈抓住了機械能守恒定律的得出過程,以及機械能守恒定律與其他功能關系的聯系和區別,通過對比問題的探究讓學生深刻理解動能的變化與合外力做功有關(兩種情況合外力做功不同)、重力勢能的改變與重力做功有關(與其他受力無關),只有重力做功時物體重力勢能的減少量才等于動能的增加量,機械能守恒,斜面粗糙,物塊重力勢能的減少量大于動能的增加量,機械能不守恒.通過圖像讓學生更直觀形象地理解重力勢能和動能變化跟哪些因素有關,什么情況下才僅在在兩者間轉化,機械能守恒.通過問題鏈,學生對所學內容進行反思、歸納、整理而走出教材.反思及診斷有利于學生弄清結論成立的前提,并能提高學生分析問題、解決問題的能力.研究表明,圍繞教學內容中的“三點一處”(即重點、難點、疑點和易錯處),精心設計一些具有針對性的問題鏈,誘使學生反思,誘使學生充分展示思維,暴露錯誤思維和差異思維,然后進行教學會診,使學生在糾錯和比較中,建構知識,培養技能,發展思維.事實上,允許學生犯錯誤也是對其求異思維的保護和創新思維的培養.通過對失敗原因的探討及錯誤思維過程的反思,可提高學生的思維的自我監控能力,有助于培養學生科學思維品質.

1 王后雄.“問題鏈”的類型及教學功能———以化學教學為例[J]. 教育科學研究2010(5):50-54.

2 錢毓平.高中物理課堂教學“問題鏈”的設計原則及其實驗初探[J].物理教師,2016(10):32-34.

3 沈偉云.基于科學思維品質發展的實驗教學策略研究[J].物理教師,2016(9):14-16.

2017-03-10)