基于核心素養發展的教學微設計

——以“多普勒效應”為例

應發寶

(北京市中關村中學,北京 100086)

基于核心素養發展的教學微設計

——以“多普勒效應”為例

應發寶

(北京市中關村中學,北京 100086)

教學微設計就是將理論性強的、邏輯嚴謹的、知識系統化的教學內容解構為一個一個特定微主題的教學碎片,具有目標單純、內容精簡、主題突出、指向(包括資源設計指向、教學活動指向等)明確的特點.其設計內容可以是圍繞某個教學主題、某個課程目標或某項學科素養而展開的.教學微設計多樣化可以方便教師重構教材、重組教學,從追求發現“把一切事物教給一切人們的全部(或統一)藝術”的大教學論轉向追求建立“把不同的內容教給不同的人的多樣化的科學理論”的微教學論(即因材施教,因學而設).

在“多普勒效應”這節課中,通過教學微設計可以很好地培養學生多項學科素養:形成經典物理的運動觀念;建構理想模型的意識和能力;能正確運用科學思維方法,從定性與定量兩個方面進行科學推理、找出規律、形成結論,并能解釋自然現象和解決實際問題;形成科學探究意識,能在學習和日常生活中發現問題、提出合理猜測與假設,能準確表達、評估和反思探究過程與結果;能正確認識科學本質,理解科學·技術·社會·環境的關系等等.

1 定性實驗探究微設計

在科學探究中離不開實驗.物理實驗不僅是高中物理課程的一項教學內容,它同時也是一個重要目標.高中《物理課程標準》把 “科學探究及物理實驗能力要求” 跟 “共同必修模塊”、“選修模塊”一起,作為《物理課程標準》中 “內容標準” 的三個一級主題,可見物理實驗在新課程中的重要地位.物理實驗所扮演的角色遠遠不是解決物理問題的手段和工具,它同時體現了重要的科學觀念.任何科學的結論都必須經過實驗的考驗,實驗是檢驗理論的最終標準.實驗教學更是發展學生物理核心素養的有效途徑.因此,本課可從多普勒效應的現象、原理、應用等方面全面發掘實驗潛力,讓學生聽得見、看得到、做得真.

1.1 聽得見的現象

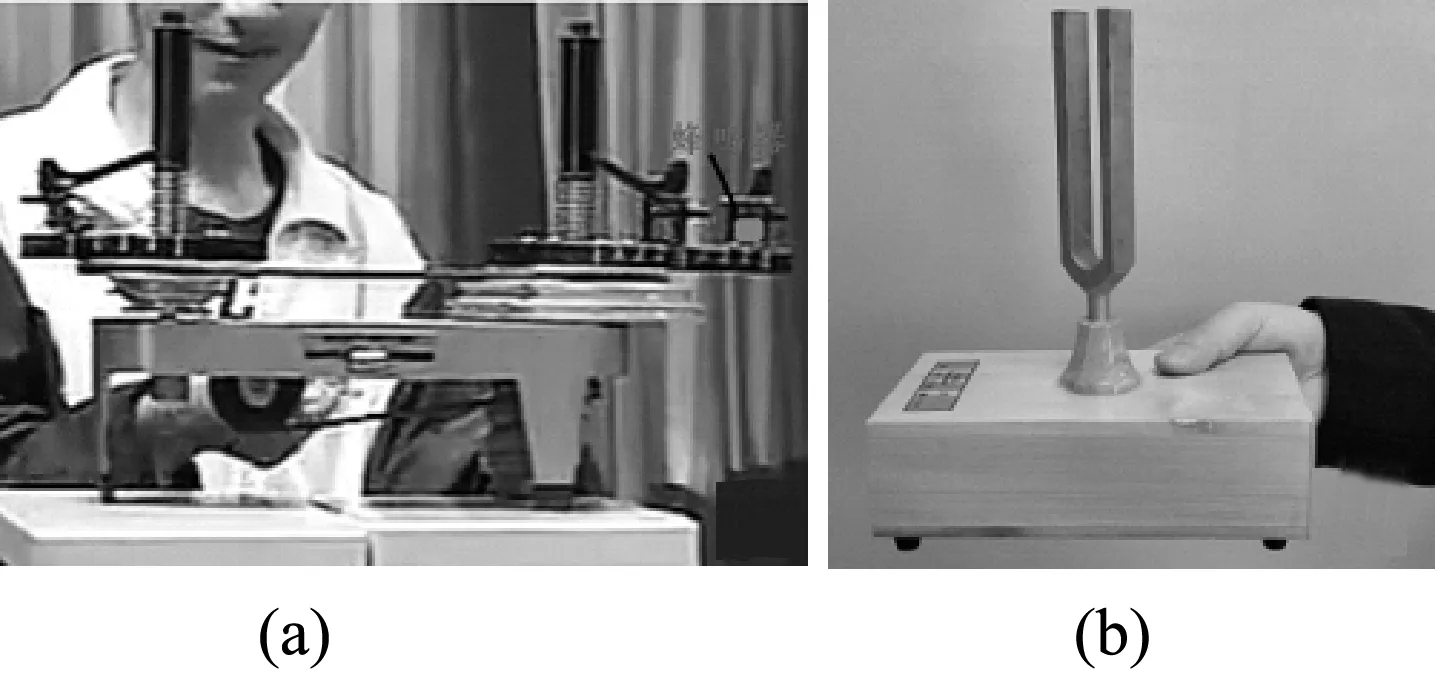

(1) 旋轉演示法.將蜂鳴器及電池盒系在細繩一端,學生手持細繩另一端過頭頂做圓周旋轉或將其固定在向心力演示儀上快速旋轉(相對安全),讓學生注意聽音調的變化,如圖1(a).

圖1

(2) 平動演示法.音叉發音頻率為f發=4000 Hz,手持被敲音叉快速(約1 m/s)推出、快速縮回,反復靠近、遠離學生.只要聲音持續,學生將聽到音調約在4012~3988 Hz之間變化,非常明顯.(聲源的速率vS=1 m/s,聲波的速度vP=340 m/s.音叉靠近時,學生接受到的頻率約為f收=4012 Hz,增加1/340=0.3%;音叉遠離時,學生接受到的頻率約為f收=3988 Hz,減少1/340=0.3%),如圖1(b).

1.2 看得到的原理

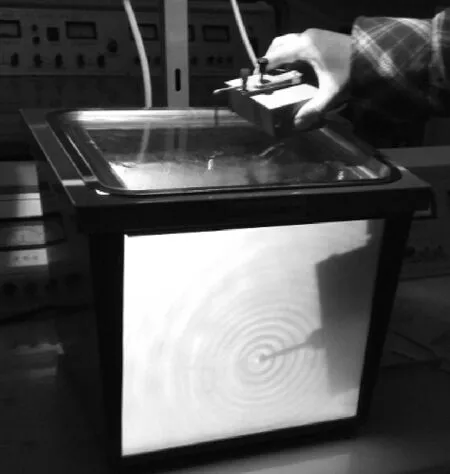

圖2

通過實驗觀察,感知物理現象.

(1) 發波水槽實驗(如圖2波源移動).

觀察波源移動的正前方和正后方的波面疏密變化.方法①: 在水槽上方橫放一水平軌道,讓振源在水平軌道上勻速滑動(觀察者不動),保證振針在水中的深度.方法②: 采用水循環來實現介質相對波源移動,等效于波源相對觀察者移動.調節振源與頻閃光源的頻率,使波源的振動頻率與頻閃光源頻率相同,基于頻閃原理,可觀察到穩定不動的水波.觀察者感受到在波源移動的正前方波長短,正后方波長長.

(2) 真人模擬實驗(數鴨子).

每位男生代表波面,間距為一手臂長,即波長;最左邊男生后面為波源;最右邊男生(第一個波面)與女生觀察者在同一細繩水平線上;男生運動速度代表波速,女生運動速度代表觀察者運動速度.利用均勻數數0~5為一運動計時單位.通過女生身邊的“過人頻率”類比觀察者接收頻率;在波源不動的前提下,通過出發點(細繩水平線)的“出人頻率”類比波源頻率;通過收集單位時間內波源“出人頻率”與觀察者接收到的“過人頻率”的具體數據,讓學生得到觀察者接收頻率與波源頻率關系的結論.

如圖3a、b,波源不動,觀察者靠近波源,波源“出人頻率”為4,觀察者接收到的“過人頻率”為6.如圖3c,波源不動,觀察者遠離波源,波源“出人頻率”為4,觀察者接收到的“過人頻率”為2.如圖3d,觀察者不動,波源遠離觀察者,則男生代表波面的間距改為一臂半長,如圖觀察者接收到的“過人頻率”為3.如圖3e,觀察者不動,波源靠近觀察者,則男生代表波面的間距改為半臂長,如圖觀察者接收到的“過人頻率”為6.注意,只要波源運動,通過出發點(細繩水平線)的“出人頻率”就不能再類比波源的頻率,波源的頻率恒定為圖3b中的“出人頻率”,即為4.

圖3

(3) 探究實驗檢驗.

圖4

如圖4,把蜂鳴器與鑰匙環捆綁固定,將約6 m長的細電線穿過鑰匙環,將細電線一端低置于地面上,另一端請身高最高的學生舉過頭頂,讓蜂鳴器由高向低快速下滑.學生用智能手機下載頻率器、教師用DIS聲音傳感器共同監測接收到的頻率數據變化.師生明顯看到蜂鳴器靠近時音調變高,遠離時音調變低.(此時課堂氣氛更趨活躍)

1.3 做得真的應用

多普勒效應是波動過程共有的特征,不僅機械波,電磁波和光波也會發生多普勒效應.因此,多普勒效應在交通、醫學、衛星、天文,甚至戰爭等各個領域中都有應用.

(1) 交通應用:多普勒測(流)速.

探究問題:同學們能不能給交警設計一套測量汽車速度的方案呢?

學生提出各種方案,通過交流,最終認為由交警同時拿著波源和接收裝置,通過反射波頻率的變化來測量汽車速度的方案為好.

實驗檢測:運用多普勒測速儀測量學生移動的速度,實物投影顯示測速儀上的具體示數.(學生滿懷喜悅參與、觀察實驗,此時課堂教學氣氛再次達到高潮.)

(2) 天文應用:光譜紅移.

圖5

學生演示(如圖5):學生的頭代表主星,網球代表行星.行星受到主星的引力作用而環繞主星,主星也會受到行星的引力作用而不定搖擺(也就是學生的頭會搖擺).

在地球上通過望遠鏡觀察,即使你看不到行星,也能看到主星的擺動.這雖然很難直接觀察到,但可以看到星光的光譜頻移.主星擺動向你靠近時,輻射到地球的光波被壓縮;主星擺動向你遠離時,輻射到地球的光波被拉伸.人類的眼睛看到的是顏色的變化,你就會發現光波壓縮偏藍(藍移)、拉伸偏紅(紅移).在望遠鏡中能觀測到這種光波顏色的變化,這種效果就是光波的多普勒效應.由此我們可以測出某一星球(恒星)相對于我們地球的徑向速度.大部分恒星的光譜(由恒星大氣中的原子和分子產生)中都有一條來自鈣元素的譜線——鈣K線,在實驗室精測λ=3933.664?;我們的天文學家曾在觀測恒星天兔座δ的紅移量時,測得由它大氣中的鈣元素產生的λ測=λ+1.298?,存在紅移,這意味著它與地球正在相互遠離.恒星光譜的紅移現象為宇宙大爆炸理論提供了有力的證據.

評價探究活動:上述模擬及探究活動有沒有覺得不夠嚴密?不夠科學?是否有定量的科學推理?

2 半定量理論探究微設計

趙凱華教授指出:“當一位成熟的物理學家進行探索性的科學研究時,常常從定性的或半定量的方法入手.他們通過定性的思考或半定量的實驗,力求先對問題的性質、解的概貌取得一個總體的估計和理解.否則一下子陷入細枝末節的探討,往往會一葉障目,只見樹木,不見森林.”——這就是定性與半定量的研究方法.如果在一個簡單的定性分析中已看到成功的希望,則可以著手進行更深入更精確的高度定量研究.

2.1 波源與觀察者相對介質靜止,兩頻率的關系

設波源在介質中的波長(相鄰波面的間距)為λ,聲波相對介質或觀察者的傳播速度為v(λ=vT=v/f).在時間t內,聲波相對觀察者傳播距離為vt,觀察者接收到的完全波的個數(波相對觀察者)為N=vt/λ;觀察者接收頻率為f收=N/t=v/λ=f源.這時并沒有發生多普勒效應.

2.2 波源相對介質不動,觀察者朝波源運動(同一直線)

在時間t內,聲波相對觀察者傳播距離為(v+vR)t,觀察者接收到的完全波的個數為N=(v+vR)t/λ;觀察者接收頻率為f收=N/t=v/λ=(v+vR)f源/v.

2.3 波源相對介質不動,觀察者遠離波源運動(同一直線)

在時間t內,聲波相對觀察者傳播距離為(v-vR)t,觀察者接收到的完全波的個數為N=(v-vR)t/λ;觀察者接收頻率為f收=N/t=v/λ=(v-vR)f源/v.

師生總結:只要波源及介質不動,聲波相對介質的波長(相鄰波面的間距)λ、傳播速度v就不變.觀察者運動,使聲波相對觀察者傳播速度(距離)發生了變化.

2.4 觀察者相對介質不動,波源靠近觀察者運動(同一直線)

波源相對介質的波長(相鄰波面的間距)為λ′=λ-vST,聲波相對介質(觀察者)傳播速度均為v.在時間t內,聲波相對觀察者傳播距離為vt,觀察者接收到的完全波的個數為N=vt/λ′=vt/(λ-vST);觀察者接收頻率為f收=N/t=v/(λ-vST)=vf源/(v-vS).

2.5 觀察者相對介質不動,波源遠離觀察者運動(同一直線)

波源相對介質的波長(相鄰波面的間距)為λ′=λ+vST,聲波相對介質(觀察者)傳播速度均為v.在時間t內,聲波相對觀察者傳播距離為vt,觀察者接收到的完全波的個數為N=vt/λ′=vt/(λ+vST);觀察者接收頻率為f收=N/t=v/(λ+vST)=vf源/(v+vS).

評價探究活動:上述半定量推理過程是否全面?是否還有兩者都運動的情況?能否將上述各種情形進行整體高度統攝?

3 高度定量探究微設計

在物理教學中,運用定性、半定量與高度定量研究方法分析物理現象和實際問題有利于培養學生分析與解決實際問題的能力,增強科學洞察力與判斷力,激發他們的求知欲與創新精神,提高其科學素養.

要想對一個問題進行高度統攝探究,就要先對問題居高臨下,統觀全局,從整體上做定性思考,才有可能抓住問題的本質.美國數學家斯蒂恩說:“如果將一個問題轉化為一個圖形,就從整體上把握了問題的實質,從而創造性思索問題的解法.”因此,我們要通過物理圖像,形成物理表象.

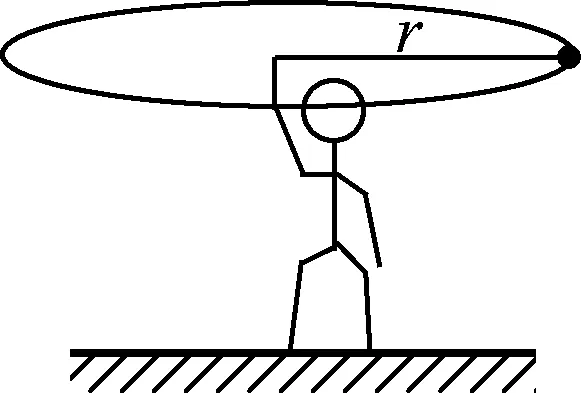

問題:從運動學的角度看,聲波的傳播和觀察者的運動之間具有兩物體運動的相遇特征.由此,能否靈活應用解決追及相遇問題的方法來遷移解決多普勒效應現象?

圖6

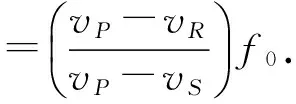

如圖6,聲源S和觀察者A都沿x軸正方向運動,相對于地面的速度分別為vS和vR,空氣中聲音傳播的速率為vP,設vS 學生討論,運用邏輯思維高度歸納出波源與觀察者各種運動時的情況:矢量vS、vR、vP,與規定正方向同向為正,與規定正方向反向為負,如圖6所示.由圖6知, ab=(vP-vS)T0=(vP-vR)T收, 評價探究活動:定性或半定量是一種戰略性的研究方法.它能以較小的代價得到事半功倍的效果.物理學家在進行探索性實驗研究中,往往都是從定性或半定量實驗入手的.同時,物理學又是一門高度定量化的學科,許多物理問題都離不開測量,有些還需要十分精確的測量.定性或半定量研究相當于粗調,高度定量研究相當于微調,分析解決實際問題總應是先粗調后微調的. 范圍是什么? 學生討論并交流:只有當三者同線勻速運動且vP>vS、vP>vR時,f收為正,才產生多普勒效應.(教師強調物理現象與規律的相對性) 追問:如果當觀察者遠離速率vR→波速vP時,接收到的頻率是多少?如果當波源靠近速率vS→波速vP時,接收到的頻率又是多少? 學生討論并交流:前者是f→0;后者是f→∞,早已超過人耳能聽見的范圍,此時多普勒效應則失去了物理意義. 圖7 教師介紹:如今隨著科技的發展,波源運動的速度vS>波速vP是必然的,如超音速飛機.這樣必會使波面擠壓在一起形成音障(如圖7馬赫錐).這時氣動阻力劇增,飛機要突破音障就需要發動機有更大的推力.當飛機突破音障時還會產生沖擊波所引起的巨大響聲(音爆). (教師強調量變與質變的辯證統一性) 評價探究活動:一個物理變化過程總是從量的漸變引起質的突變.漸變向突變的轉化,往往是在事物達到某種極端的狀態之后出現的,事物達到高峰就會向對立面轉化.突變向漸變的轉化往往是在事物發生突變后,在新質的規定下,出現平穩的變化狀態,這是一切物理過程所遵循的基本法則.在物理學習中,我們必須運用這一法則,去剖析物理過程的實質,從而促進辯證思維能力的發展. 綜上所述,教學微設計是一種目標精微、主題明確、內容短小的有效備課方式,可以促使我們通過具體而微的教學實踐去發展學生的學科核心素養及能力. 2017-04-12) 本文系北京市海淀區十二五重點關注課題“中學物理自制教(學)具生活化的策略研究”(編號:HDGH2015039)部分研究成果.

4 辯證思維探究微設計