初中物理實驗的改進與創新

王燕紅

(臺州市路橋區新橋鎮初級中學,浙江 臺州 318055)

初中物理實驗的改進與創新

王燕紅

(臺州市路橋區新橋鎮初級中學,浙江 臺州 318055)

科學是以實驗為基礎的學科.在科學課堂教學中,實驗已經從從前的從屬地位轉變為一個重要的教學手段,但是教材實驗存在一定的缺陷.因此教材實驗創新的研究對提高學生的學科素養、創新能力尤為重要.筆者對教材中的部分實驗進行了改進和創新,幫助學生針對抽象概念的形成、科學規律的得出、解決實際問題等難點進行突破,取得一定效果.

教材實驗; 創新實驗; 設計; 教學難點

2011版的浙教版《科學》教材中共有各類實驗318個,新教材里的實驗不僅在數量上有了大幅度的增加,而且內容取材新穎、生動活潑、趣味性強、貼近生活、適合于廣大學校的普遍實施.教材中幾乎每一節都設置了演示實驗或學生實驗.在實驗的形式上,無論是演示實驗還是學生分組實驗、課外實驗,則沒有嚴格的界限,只是用“實驗”、“活動”、“探究”來說明,給一線教師的教學提供了較大的自由度.但在實際教學中,有些實驗步驟復雜、周期長,有些學校器材老舊,實驗教學往往達不到理想的效果.因此,我們需要對教材中的一些實驗進行改進和創新,使實驗設計更加合理,步驟更加嚴謹,具有更好的可操作性.從而彌補一些課本實驗設計的不足,便于學生更加直觀地理解課本中的新知識,提高每個學生的科學素養.

1 化繁為簡,幫助學生認知抽象概念

初中學生抽象思維和邏輯思維能力正在不斷形成與發展,對抽象的概念還不易理解和接受.創新實驗能為學生學習科學概念提供符合認知的環境,通過實驗使科學現象反復再現,化無形為有形,使抽象的概念形象化,降低學習的難度,使學生通過最簡捷的思維活動形成概念,從而突破知識本身的難點.

案例1.杠桿的力臂.

問題分析: 杠桿力臂概念比較抽象,學生潛意識把支點到力的作用點的距離當作力臂.為了解決這個問題,設計了如下兩個實驗.

改進實驗1: 讓學生體驗力臂的大小.取一支鉛筆,一端用繩子吊上鉤碼,中間系上細繩,另一端吊上橡皮筋,學生一手拿細繩,另一手分兩次不同方向的力拉橡皮筋,為了使鉛筆保持水平狀態,體驗兩次拉的時候所用力的大小.學生體驗到拉力大小不但跟支點與力的作用點的距離有關,還與拉力的方向有關,如圖1所示.

改進實驗2: 將直尺固定在飛鏢盤上,代替杠桿,在直尺的左端掛上一定數目的鉤碼,在右側尺子某一點用彈簧秤拉來保持杠桿平衡,改變彈簧秤拉力方向進行多次實驗,每次讀出拉力的大小同時,還測出支點到拉力作用點的距離以及支點到拉力作用線的距離,如圖2盤上的同心圓的半徑當力臂,并把數據列在表格里進行比較.

圖1 拉力與方向關系

效果對比: 通過實驗1的活動,學生感受了杠桿動力大小,拉力大小不但與拉力到支點之間的距離有關,還與拉力的方向有關.通過比較實驗2所測的數據,學生會恍然大悟,拉力大小原來是由支點到拉力的作用線的距離決定的,只要支點到拉力的作用線的距離不變,其拉力的大小是不變的.由此得出力臂的概念,他們不但能畫出各種力臂圖示,也為杠桿的平衡條件、杠桿的應用打下了良好地基礎.

在科學教學中有很多諸如比熱、密度、壓強等抽象的概念學生難以理解,教材設計的實驗往往難以達到預設的效果,教師如果對這些實驗進行改進,讓學生參與體驗,采用控制變量的方法測出多組實驗數據,讓學生在這些數據中發現規律,對前概念的有效轉換將起重要作用.

2 步步為營,解決學生思維障礙

教師認為簡單的推理,對于學生來說卻可能存在很大的思維障礙.因為初中學生空間想象能力與抽象思維能力較差,需要用簡單、直觀的實驗解決復雜、抽象的科學問題,從而有效培養學生學習興趣、訓練大腦思維和提高科學素養.通過學生參與動手實驗創新,引導學生操作、觀察,歸納概括而得出規律.通過實驗使科學現象呈現,為學生創設思維的臺階,降低學生的學習難度,從而達到課標要求.正如美國心理學斯滕伯格說的“教育的最重要的目標就是引導學生的思維,這也是教育的最令人歡欣的目標.[1]”

案例2.做功改變內能.

問題分析: 做功改變內能,當壓縮活塞,看到乙醚燃燒,給密封盛少量水的錐形瓶內充氣,充到一定程度時,突然瓶塞跳起,瓶口出現白霧.學生存在思維難點:第一次接觸乙醚,有學生可能認為壓強增大導致乙醚燃燒,很難把壓縮氣體與容器中內能變化聯系在一起.其次,學生認為給瓶內充氣使其壓強增大,壓強大到一定程度后氣體把塞子沖出,他們很難把白霧與內能變化聯系在一起.

改進1: 在錐形瓶容器內放入溫度傳感器,相連的顯示器在瓶外面,當給錐形瓶打氣的時候,傳感器上的溫度顯示器示數上升.當瓶塞跳起的時候,顯示器上的溫度示數下降.通過溫度示數的變化,非常直觀地顯示了做功和內能變化的關系.

改進2: 如圖3裝置,在注射器低端安裝帶活塞的玻璃管.靠近活塞的注射器安裝溫度傳感器,為了防止手對注射器溫度的影響,改用壓玻璃膠的金屬支架來壓縮注射器,閥門關閉時,對注射器中的氣體進行壓縮做功,發現溫度計示數上升.打開閥門,被壓縮的高壓氣體沖出,能使放在玻璃管口的小紙片吹動,同時溫度計示數也降低.

圖3 做功改變熱能實驗

效果對比:用改進1的實驗是通過溫度示數的變化來表達內能的變化,對學生來說沒有思維障礙.改進2的實驗是注射器壓縮氣體的過程中,溫度計的示數逐漸上升,本裝置不但能得出壓縮空氣做功內能增加的結論,還可以利用此裝置通過得出氣體對外做功,內能減少的結論.這個裝置把教材提供的“壓縮空氣發熱”和“氣體對外做功”的兩個實驗整合在一起,不但實驗現象明顯,成功率高,操作簡便,并且可以重復利用.

學生通過參與實驗的改進過程,不僅可以體會到知識的應用過程,提高實驗技能,而且能獨立反思感悟,從而加深對相關知識的認識和理解.

3 就地取材,搭建生活和科學的橋梁

科學與生活緊密結合,很多的器材來源于生活中常見的物品,如各式包裝品、塑料制品及一些廢料,都能制成一些簡易的實驗儀器.這些儀器使學習妙趣橫生,更有成效,能將科學知識應用于解決生活中的實際問題,麥克斯韋曾經說過“一項演示實驗,使用的材料越簡單,學生就越熟悉,就越想透徹地獲得所驗證的結果”[2].對于難以理解的概念教學,從學生熟悉的生活器材來設計改變教材一些實驗,能幫助學生更好地建構和理解相關概念.

案例3.壓力與重力的辨別.

問題分析: 壓力是個教學難點,在學生的前概念中就認為壓力是由于重力產生的,其大小也等于物體的重力.雖然教師用圖示、受力分析等途徑進行解釋,仍有較多的學生存在疑惑.為了解決這些問題,嘗試以下 實驗設計.

實驗改進: 把物體平放在電子秤上如圖4,讀出讀數;接著把電子秤一邊抬起,在抬起的過程中發現讀數逐漸減少.“為什么會減少呢?”學生會恍然大悟,原來壓力在減少,并且還知道同一物體傾斜的角度越大,對支撐面的壓力就越小.

效果對比: 教材提供體驗壓力的圖片比較多,但“壓力的大小”這一節內容沒有安排實驗,教師經常用圖在黑板上進行分析,學生難以接受.電子秤是學生熟悉的稱量工具,電子秤測出的雖然是物體的質量大小,但是電子秤在傾斜過程中示數變化,學生知道是物體對秤盤的壓力發生變化引起的.在這個實驗里學生明白生活皆科學,生活用品可以成為科學實驗器材,拉近了生活與科學的距離.

學生在學習過程中難以理解教材中的內容,如果教材又沒有提供相應的實驗,教師可以設計實驗幫助學生加以理解,所設計的實驗盡量貼近學生生活.例如沉沒的物體有無浮力,可以讓學生在水井中打水等,讓學生在實驗過程中獲得親自動手、實踐的機會,減少學生對科學實驗的神秘感和陌生感.

4 技術輔助,“凸顯”科學規律

科學原理規律需要幾代科學家共同努力才能得出,而在科學的課堂教學中,大多數在1節課45min內就要學生得出其規律.學生缺少親身體驗來完成科學的探究活動,不但得不出規律,并且對教材中提到的規律也難以理解.現在數字化傳感器等信息技術正在飛速發展,如把這些技術成果用于課堂實驗,使傳統測量各點的數據變為整個實驗過程的溫度變化,并自動以圖像顯示規律,由定性實驗變為定量實驗.

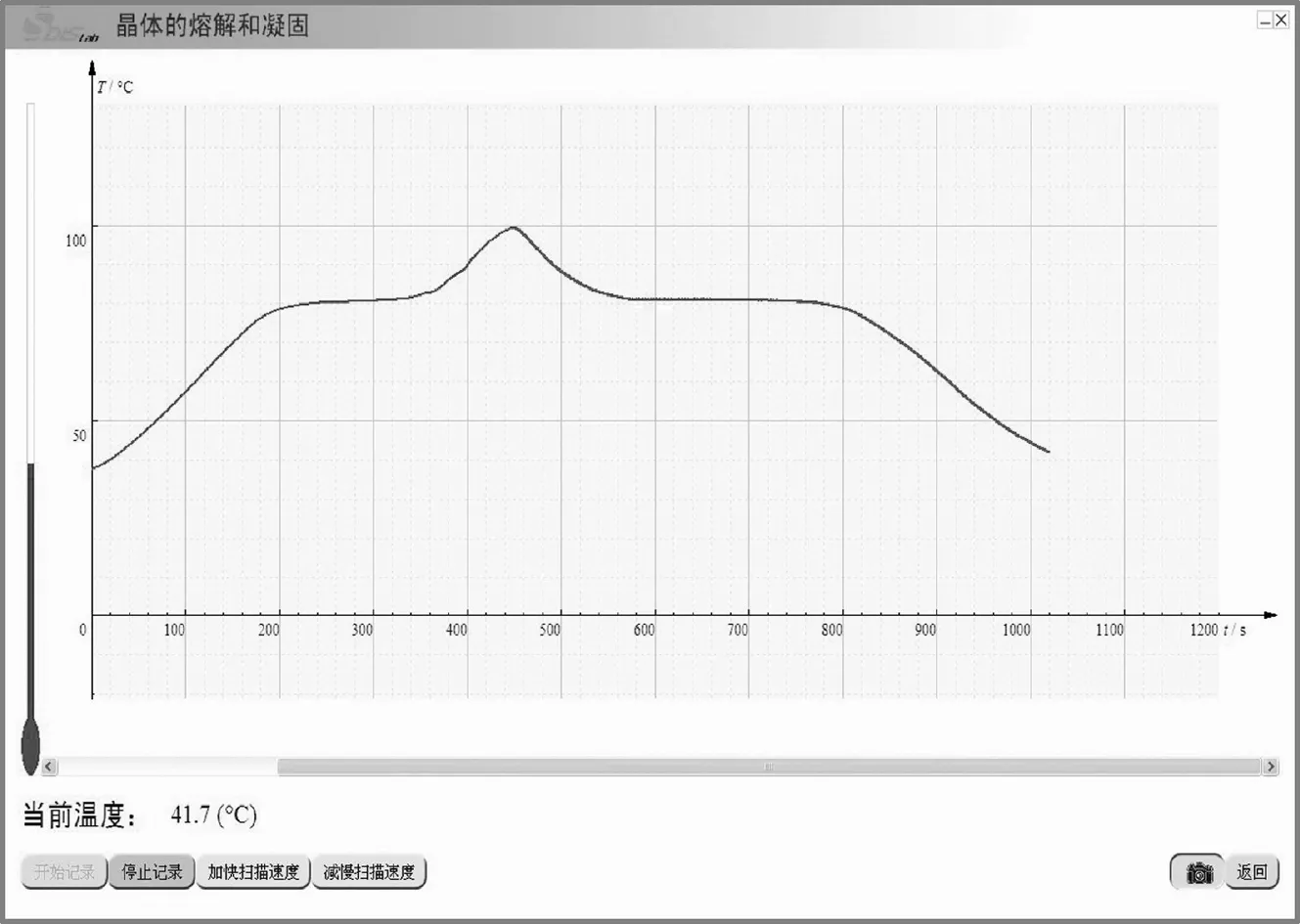

案例4.熔化和凝固.

圖5 晶體的熔解和凝固實驗裝置

問題分析: 熔化、凝固屬于物態變化內容,學生在小學就接觸過三態變化,在生活中也有豐富的經驗,但是學生大多數認為熔化過程中物體溫度是升高的.教材提供的實驗材料是海波.海波比熱比較小,熔化的時間比較短,如果每隔0.5min讀一次溫度計,可能測得溫度計示數一直上升.

實驗改進: 用紅外線代替酒精燈加熱(圖5),用溫度傳感器代替普通溫度計,溫度的變化通過電腦自動測出并把所測的數據轉化成圖像(圖6).

圖6 電腦顯示溫度圖像

效果對比:根據實驗熔化和凝固的圖像,得出晶體與非晶體的熔化特點,歸納熔化和凝固的規律.把定性的實驗用定量直觀的圖像形式表現出來,充分發揮數字化實驗優點,有利于規律的得出,有利于學生對知識的掌握,提高了學習效率.

把傳感器等信息技術應用于初中科學教學,該技術的應用改變了以定性實驗為主的實驗教學現狀,實現了數據采集與分析一體化的系統,實現了數據處理的微機化,簡化了傳統定量實驗繁瑣的操作步驟,簡便了獲得定量操作的途徑.

按照教材中提供的方法和裝置進行實驗操作,實驗效果不理想時,則嘗試對實驗方式、器材、情境、過程等進行改進和優化.在改進的過程中,要以科學、嚴謹、合理為前提,體現器材安全、方法新穎、操作簡便、實驗效率高的特點,還要從學生角度來考慮問題,充分調動學生積極性和創造性,讓學生的創新意識得到充分的發揮,使學生親自體驗探究過程的樂趣,也就是在實驗改進過程中盡量引導學生自己設計實驗過程、改進實驗裝置,培養學生的創造性思維.

1 高付元.淺談在“生物科技實踐活動”中的引導技能[J].中國教育科技,2005(3):8-10.

2 方紅峰.實驗教學在新課程中地位和作用的再認識[J].中國教育技術裝備,2006(10):3-7.

3 陳蒼鵬.例析初中物理微實驗設計創新幾個方法[J].物理教師,2017(4): 34-35.

2017-03-29)