紡織智能制造任重而道遠(yuǎn)

——第11期紡織科技新見解學(xué)術(shù)沙龍后記

舒 偉

(中國紡織工程學(xué)會, 北京 100025)

紡織智能制造任重而道遠(yuǎn)

——第11期紡織科技新見解學(xué)術(shù)沙龍后記

舒 偉

(中國紡織工程學(xué)會, 北京 100025)

由中國紡織工程學(xué)會主辦,《紡織學(xué)報》編輯委員會和江南大學(xué)教育部針織技術(shù)工程研究中心共同承辦的第11期紡織科技新見解學(xué)術(shù)沙龍于2017年4月21日在江蘇無錫舉辦。本期沙龍的主題為“智能制造”。中國工程院俞建勇院士、東華大學(xué)陳革教授、江南大學(xué)蔣高明教授、中國紡織機(jī)械協(xié)會祝憲民教授級高工共同擔(dān)任本期沙龍領(lǐng)銜科學(xué)家。中國紡織工程學(xué)會伏廣偉常務(wù)副理事長出席沙龍活動。來自清華大學(xué)、浙江大學(xué)、中國科學(xué)院、東華大學(xué)、江南大學(xué)、浙江理工大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、西安工程大學(xué)、青島大學(xué)等高校,以及山東如意集團(tuán)、無錫一棉紡織集團(tuán)有限公司、泉州佰源機(jī)械科技股份有限公司、江蘇潤源控股集團(tuán)有限公司、恒天重工股份有限公司等行業(yè)和企業(yè)的50余位代表應(yīng)邀參加本期學(xué)術(shù)沙龍。現(xiàn)將本期沙龍的有關(guān)觀點(diǎn)綜述如下。

1 紡織智能制造背景與現(xiàn)狀

經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展,我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)入重要?dú)v史時期,長期以來主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴(kuò)張的粗放型發(fā)展模式難以為繼;盡管我國制造業(yè)規(guī)模躍居世界第1位,但是大而不強(qiáng)的問題突出,尤其是以紡織行業(yè)為代表的輕工業(yè),存在智能化程度不高、系統(tǒng)集成能力不足,關(guān)鍵工藝過程數(shù)控化率和數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率低于歐美發(fā)達(dá)國家。而加快發(fā)展紡織智能制造,對于推進(jìn)我國紡織行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,培育經(jīng)濟(jì)增長新動能,構(gòu)建新型紡織制造體系,促進(jìn)紡織行業(yè)向中高端邁進(jìn)、實(shí)現(xiàn)紡織強(qiáng)國具有重要意義。

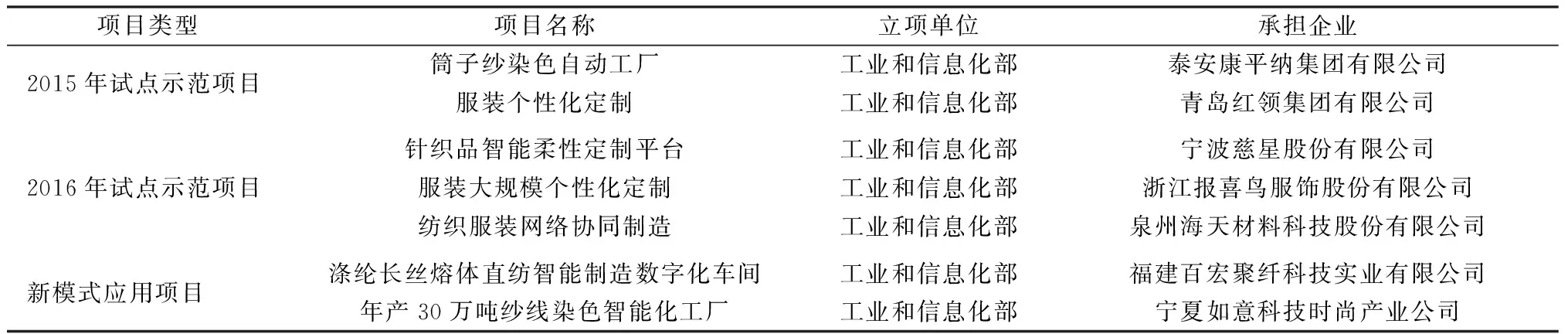

目前,智能化技術(shù)在紡織生產(chǎn)、研發(fā)、管理、倉儲、物流等各環(huán)節(jié)已經(jīng)開始運(yùn)用。在棉紡、印染、化纖、服裝、針織、家紡等領(lǐng)域,已開展以自動化和智能化生產(chǎn)、在線工藝和質(zhì)量監(jiān)控、自動輸送包裝、智能倉儲、智能管理為主要特征的數(shù)字化、智能化工廠(車間)試點(diǎn)。通過智能化生產(chǎn)和信息化集成管理,可有效提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,其中智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目勞動生產(chǎn)率提高30%以上,產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)周期縮短20%以上,殘次品率下降30%。表1示出我國在2015—2016年紡織智能制造項(xiàng)目立項(xiàng)情況。

表1 我國在2015—2016年紡織智能制造項(xiàng)目立項(xiàng)情況

2 紡織智能制造平臺的構(gòu)建

針對紡織行業(yè)關(guān)鍵工序自動化、數(shù)字化改造需求,推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備,提高設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平,努力提升發(fā)展層次,急需構(gòu)建一個通用的紡織智能制造平臺。

東華大學(xué)張潔教授詳述了以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)、信息物理融合平臺為核心、3大集成為手段的紡織智能制造平臺體系。其中橫向集成實(shí)現(xiàn)紡織生產(chǎn)車間及紡織供應(yīng)鏈的協(xié)同優(yōu)化;縱向集成實(shí)現(xiàn)制造過程的互聯(lián)化、數(shù)據(jù)化、信息化、知識化和智能化;端到端集成實(shí)現(xiàn)企業(yè)不同部門之間協(xié)同管理。隨著大量紡織工藝設(shè)備、眾多供應(yīng)鏈成員、不同信息系統(tǒng)的互通互聯(lián),紡織行業(yè)數(shù)據(jù)將呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢。智能制造平臺通過對市場、設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、管理和銷售等的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,有利于實(shí)現(xiàn)紡織產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)的融合與協(xié)同優(yōu)化;挖掘這些數(shù)據(jù)中所蘊(yùn)含的特征信息、規(guī)律知識,并將這些大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用到精準(zhǔn)營銷模式、眾創(chuàng)設(shè)計(jì)平臺、自動工藝規(guī)劃、自適應(yīng)生產(chǎn)調(diào)整和自主設(shè)備維護(hù)等環(huán)節(jié),為紡織制造業(yè)帶來新的業(yè)務(wù)增長與附加價值。

江南大學(xué)蔣高明教授從針織產(chǎn)品設(shè)計(jì)智能化、裝備控制智能化、生產(chǎn)管理智能化、服裝營銷智能化、產(chǎn)品性能智能化和產(chǎn)業(yè)服務(wù)智能化6個方面介紹了針織行業(yè)的智能化發(fā)展方向。其開發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)針織CAD系統(tǒng)采用B/S架構(gòu),具有花型設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、織物仿真、虛擬展示等功能,并建有針織產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫,用戶可直接通過智能終端隨時對針織物進(jìn)行設(shè)計(jì)。該系統(tǒng)結(jié)合云存儲、針織物仿真、虛擬展示和三維模擬等技術(shù),通過大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù),對所有存儲信息進(jìn)行分析,對針織產(chǎn)品進(jìn)行智能設(shè)計(jì)與優(yōu)化。免安裝、免硬件、免維護(hù)是系統(tǒng)的最大特點(diǎn),有利于降低企業(yè)成本,符合當(dāng)前的“快時尚”營銷理念。針織智能制造平臺為針織企業(yè)產(chǎn)品的快速研發(fā)、提升質(zhì)量水平和市場競爭力提供支持。

天津工業(yè)大學(xué)陳瀚林教授介紹了面向產(chǎn)業(yè)眾創(chuàng)、支持互聯(lián)網(wǎng)+服裝紡織新模式和產(chǎn)業(yè)集群整合提升的智能紡織云服務(wù)平臺,該平臺可以為本地區(qū)乃至全國范圍內(nèi)的紡織服裝文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)、工藝創(chuàng)新設(shè)計(jì)等相關(guān)活動提供設(shè)計(jì)工具支持、資源整合、在線展示、在線交易、工藝庫維護(hù)等完備的云服務(wù),積極推動“互聯(lián)網(wǎng)+紡織”這一新型商業(yè)模式的成熟度和市場規(guī)模,培育新型互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。該平臺還支撐研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證與產(chǎn)品試制等紡織生產(chǎn)活動,有效推動智能工廠、智能機(jī)器人技術(shù)等先進(jìn)制造技術(shù)在紡織服裝領(lǐng)域的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

通過構(gòu)建基于大數(shù)據(jù)驅(qū)動的紡織智能制造體系,對紡織行業(yè)合理應(yīng)用與集成物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息物理融合技術(shù)具有重要借鑒價值,為我國紡織企業(yè)從自動化轉(zhuǎn)型升級到智能化發(fā)展,提供了重要的參考。

3 轉(zhuǎn)型升級及其設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新

要實(shí)現(xiàn)紡織智能制造,如何將紡織設(shè)備與數(shù)字技術(shù)、智能技術(shù)及新一代信息技術(shù)融合,開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期的具有信息感知、優(yōu)化決策、執(zhí)行控制功能的制造系統(tǒng),是當(dāng)前紡織設(shè)備發(fā)展的重要難題。

武漢紡織大學(xué)梅順齊教授認(rèn)為裝備的智能化是智能制造的核心,紡織智能制造裝備涉及的關(guān)鍵技術(shù)包括:智能控制、網(wǎng)絡(luò)化與信息化、紡織智能裝置與機(jī)器人、紡織裝備智能檢測與故障診斷、工序裝備的自動連接、紡織裝備的大數(shù)據(jù)與建模。紡織智能制造裝備是實(shí)現(xiàn)紡織智能生產(chǎn)的基礎(chǔ),而工藝裝備的多領(lǐng)域建模是實(shí)現(xiàn)智能控制的基礎(chǔ),也是對“大數(shù)據(jù)”進(jìn)行分析運(yùn)用的核心。因此必須加強(qiáng)紡織智能制造裝備相關(guān)理論技術(shù)基礎(chǔ)的研究,為紡織智能制造裝備的設(shè)計(jì)和實(shí)踐提供理論技術(shù)支持。

機(jī)器視覺指以計(jì)算機(jī)模擬人的視覺功能,從客觀事物的圖像中提取信息,進(jìn)行處理并加以理解,最終用于實(shí)際檢測、測量和控制。江南大學(xué)高衛(wèi)東教授介紹了機(jī)器視覺在原棉異纖檢測、粗紗細(xì)紗斷頭、排花、穿經(jīng)、織造、驗(yàn)布、染整等紡織領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)展,機(jī)器視覺作為一項(xiàng)紡織智能制造關(guān)鍵技術(shù),降低了紡織企業(yè)人工成本,提高了產(chǎn)品檢測準(zhǔn)確度,隨著機(jī)器視覺硬件智能化程度不斷提高,軟件功能不斷豐富,其必將成為未來紡織智能制造的一雙慧眼。

浙江理工大學(xué)胡旭東教授圍繞“數(shù)控一代”對紡織裝備技術(shù)的促進(jìn)、紡織裝備智能制造進(jìn)行了分析。以數(shù)控一代機(jī)械產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用為基礎(chǔ),根據(jù)“創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)+數(shù)控化工藝+智能傳感器+專用數(shù)控系統(tǒng)”技術(shù)路線,充分利用國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)和國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人,重點(diǎn)面向紡織機(jī)械、輕工機(jī)械、工程機(jī)械等行業(yè),開展智能化連續(xù)化紡紗、織造及后整理、化纖及非織造布、纖維三維預(yù)制體及其復(fù)合材料成形等關(guān)鍵共性技術(shù)研究。目前,紡織機(jī)械成套數(shù)字化裝備、智能化輔助裝置等設(shè)備已經(jīng)研發(fā)成功,逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

與會企業(yè)家分享紡織智能制造在實(shí)際應(yīng)用中的經(jīng)驗(yàn)及問題。山東如意集團(tuán)的丁彩玲執(zhí)行總裁介紹了如意集團(tuán)的生產(chǎn)智能化發(fā)展?fàn)顩r,并對企業(yè)在智能制造轉(zhuǎn)型過程中如何實(shí)現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)、信息互通、數(shù)據(jù)共享,解決信息孤島問題進(jìn)行探討。無錫一棉紡織集團(tuán)有限公司周曄珺董事長介紹了公司在棉紡織智能制造方向和智能制造應(yīng)用模式探索方面的經(jīng)驗(yàn)和體會,針對自身企業(yè)發(fā)展的情況指出智能制造需從裝備、管理和產(chǎn)品3個方面實(shí)現(xiàn)智能化,并從基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)字化制造和智能制造的深度學(xué)習(xí)3方面進(jìn)行智能制造應(yīng)用模式的探索。

4 總結(jié)與展望

本期沙龍領(lǐng)銜科學(xué)家俞建勇院士做了總結(jié)發(fā)言,他指出:與會專家們提出的不同學(xué)術(shù)觀點(diǎn)將對紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)智能制造具有重要的指導(dǎo)意義,智能制造必定是紡織行業(yè)未來的發(fā)展趨勢;同時還要加大對紡織智能制造發(fā)展的投入,突破先進(jìn)感知與測量、高可靠智能控制、建模與仿真、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等一批關(guān)鍵共性技術(shù),推進(jìn)制造過程各環(huán)節(jié)和全價值鏈的協(xié)同優(yōu)化,完善針對多行業(yè)的信息網(wǎng)絡(luò)、公共服務(wù)平臺的搭建。他還指出實(shí)現(xiàn)智能制造要從信息化、自動化和數(shù)字化3個方面著手,要創(chuàng)造大數(shù)據(jù)環(huán)境,正確把握智能制造的實(shí)質(zhì),通過多行業(yè)間的交叉融合,加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作,推動我國紡織智能制造快速發(fā)展。

我國紡織行業(yè)的智能制造已取得初步的發(fā)展,但是在產(chǎn)業(yè)鏈中仍存在不少問題急需解決。隨著各工序所用設(shè)備智能化程度的不斷提高,工序間的互通互聯(lián)成為生產(chǎn)整體化智能制造的制約;關(guān)鍵設(shè)備間實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng),各產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以提取,但大數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用還沒有達(dá)到生產(chǎn)應(yīng)用的需求;互聯(lián)網(wǎng)接口也沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),接口的安全機(jī)制需要得到高度重視;紡織行業(yè)的智能制造的發(fā)展還缺乏既擅長企業(yè)管理又熟悉信息技術(shù),還能開展智能制造技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)的的復(fù)合型人才。紡織智能制造,任重道遠(yuǎn)!