增強MRI對于骨性關節炎半月板移位患者的診斷意義研究

河南省偃師市人民醫院(471900)冉曉波

骨性關節炎是一種人體常見的膝關節退行性疾病,其發病時主要體現為關節軟骨的進行性退化和軟骨下骨的反應性增生等等[1]。根據流行病學的研究表明,年齡、肥胖、勞損等多種影響因素都會導致該病的發病,是目前老年人致殘的主要危險因素。半月板是人體膝關節重要的組成部分,具有穩定膝關節的作用。在具體發揮作用的時候能夠調整膝關節壓力、吸收震蕩沖擊力、分散人體壓力負荷等[2]。在人體直立的時候,半月板能夠傳導人體30%~55%的壓力,生理條件下半月板能夠有效緩解關節軟骨和軟骨下骨的接觸力并能夠延緩骨性關節炎的發展。半月板的形態和位置是其能夠發揮生理學功能的重要保障,而由于半月板的生理學結構導致其遭受損傷產生移位也是最容易的[3]。半月板移位是骨性關節炎的發病基礎,因此能夠有效地診斷出半月板移位,是能夠篩選骨性關節炎患者的重要前提。影像學是臨床上診斷骨性關節炎的常用手段其優勢在于診斷的無創性,核磁共振是影像學診斷手段中的重要組成部分,更是膝關節骨性關節炎診斷的常用檢測手段。有報告顯示運用MRI技術能夠對骨性關節炎做到早期診斷并進行早期治療的作用,但是有關增強MRI技術在半月板移位診斷上的效果研究還相對較少。因此,本實驗將通過對膝關節骨性關節炎合并半月板移位的患者與健康人群的膝關節增強MRI影像資料進行對比,探討增強MRI用于篩查骨性關節炎半月板移位患者的臨床效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 基本資料 選取我院運動醫學科于2016年1月~2017年1月之間收治的膝關節骨性關節炎合并半月板移位并進行手術治療的患者資料100例,男性58例,女性42例,左膝損傷34例,右膝損傷66例,年齡52~83歲,平均年齡(69.86±11.23)歲,所有患者的診斷標準均由美國風濕學院所制定的骨性關節炎診斷標準為參照,在病史、影像學、術中所見均符合則確診。選取我院體檢中心于2016年1月~2017年1月之間接收的健康人群體檢資料100例,其中男性54例,女性46例,年齡50~84歲,平均年齡(70.32±10.84)歲。所有實驗對象在實驗前均被醫生與護理人員告知實驗的相關事宜與注意事項,并在獲得同意之后簽署知情同意書。

1.2 分組方法 將骨性關節炎合并半月板移位的患者設為實驗組,將健康人群設為對照組。

1.2.1 實驗組入組標準 患者膝關節發育完全,具有清晰的軟骨成像資料并能通過資料對損傷程度進行判斷,影像資料半月板信號清晰并支持測量。

1.2.2 實驗組排除標準 患者膝關節還在發育階段且未成型或患者骨垢線未閉合,患者軟骨成像信號不清晰并且不能支持影像人員對損傷程度進行判斷,患者有創傷史,患者既往有骨梗死、骨腫瘤、骨結核等疾病。

1.3 檢查方法 本實驗采用德國西門子公司生產的Siemens 1.5T MRI 掃描儀進行掃描,掃描部位為膝關節,使用線圈為膝關節線圈,對所有實驗對象進行MR平掃和全膝MR增強掃描,并在之后對病變區域采取單層動態增強掃描。在平掃時實驗對象采取仰臥位,膝關節保持伸直并維持足尖外旋15o。采用的掃描序列為T1WI、FSAT、T2WI、STIR。在進行增強掃描時,首先對實驗對象雙膝運用高壓注射器以3ml/s的速度注射對比劑,在注射結束后進行掃描,掃描的時間為6min,頻率為30幅。其余參數參考文獻所記載的內容[4]。所有操作均由同一個技師進行,需測量三次,最終結果以平均數作為數據指標。

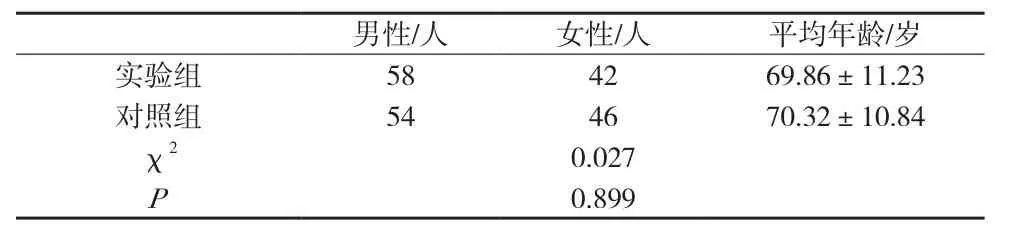

附表1 兩組實驗對象基本資料的情況

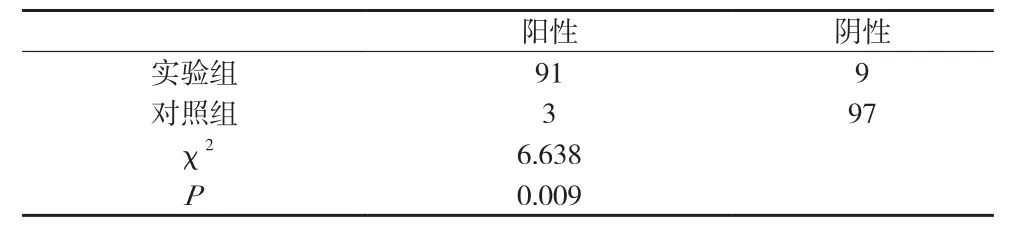

附表2 兩組實驗對象半月板移位診斷情況

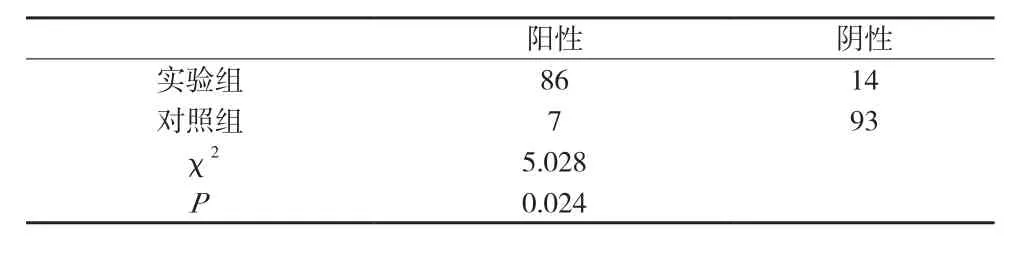

附表3 兩組實驗對象骨性關節壓診斷情況

1.4 觀察標準 對MRI影像圖片上的關節軟骨、滑膜等部位的形態進行觀察,注意觀察關節腔內部的積液量、關節邊緣的骨質特征和半月板受損狀態。當患者的圖像顯示出半月板外側緣超出脛骨平面邊緣長度3mm以上時,則認定患者存在半月板位移。所出影像學觀察結果均要求由3名工作年齡在10年以上的影像科醫師共同認可后頒發。

1.5 數據的分析 對所有數據運用計算機輸入Microsoft Access 2007軟件建立數據庫,在隨后采用SPSS20.0軟件進行統計學分析,將結果通過平均數±標準差的形式表示出來,對計數資料采用χ2檢驗,對計量資料采用t檢驗,當結果顯示為P<0.05的時候則認為兩組數據間的差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組實驗對象基本資料的情況。經χ2檢驗表明實驗組兩組實驗對象之間的差異不具有統計學意義,兩組實驗對象具有可比性。見附表1。

2.2 兩組實驗對象半月板移位診斷情況增強MRI對于半月板移位的診斷靈敏度為91%,特異性為97%,經χ2檢驗表明兩組實驗對象之間的差異具有統計學意義。見附表2。

2.3 兩組實驗對象骨性關節炎診斷情況增強MRI對于骨性關節炎診斷的靈敏度為86%,特異性為93%,經χ2檢驗表明兩組實驗對象之間的差異具有統計學意義。見附表3。

3 討論

本研究表明增強MRI診斷技術,在影像學對骨性關節炎的診斷中具有一定的指導意義,是一項可以推廣的輔助診斷手段。

骨性關節炎是一種以軟骨組織受損并產生周邊骨質增生為主要特征的一類膝關節運動系統疾病[5]。在患者病變早期就可以發現軟骨組織出現纖維絨樣的改變,在之后的病情進展中軟骨組織的丟失情況會進一步加劇,并產生軟骨周邊骨質的硬化形成囊性改變并變成骨贅組織。其本質還是一類關節軟骨病變,如果能夠在病變初期進行預防并采取一定的治療手段那么對患者的預后能夠起到至關重要的作用[6]。

半月板在膝關節中是一個發揮著承重、傳遞負荷、維持穩定性等重要特點的器官[7],其本身由于擁有大量的纖維組織結構,因此在受力的時候能夠較好地完成其功能并維持其形態的穩定。在以往的研究中對于MRI診斷半月板移位的作用進行了一定的研究,但是對于增強MRI診斷半月板移位和骨性關節炎的作用還沒有開展足夠數量的研究。

在對患者使用增強MRI的過程當中,T2WI能夠對軟骨信號進行較為完整的捕捉,而T1WI則能夠對游離體和骨硬化的結構更加敏感。這使得MRI成為骨性關節炎的主要輔助診斷措施,其診斷能夠對關節間隙和骨質變化有更加詳細地了解。而使用增強MRI進行診斷則增加了對比度,使關節腔內部的情況更加清晰并且能對滑膜的狀態有所了解。

在本實驗中增強MRI對于半月板移位的診斷靈敏度為91%,特異性為97%;對于骨性關節炎診斷的靈敏度為86%,特異性為93%。這與MRI的有關數據相比較而言,其靈敏度更高,特異性更強,更加適合臨床上的診斷工作,并能起到一定的篩查意義。實驗中出現假陰性與假陽性的個體多是由于解剖結構上存在著差異,導致韌帶的解剖圖像有一定的偏差并由于滑膜表面增生影響了半月板的回影,或者是部分組織存在著一定的容積效應。但本實驗的研究還未對沒有骨性關節炎而單純半月板移位的患者進行測量,因此在下一步研究中需要擴大樣本量,并增加患者的疾病類型。

綜上所述,運用增強MRI對半月板移位合并骨性關節炎患者的篩查工作中具有十分重要的診斷意義,是一項值得推廣的輔助診斷技術。