微生態制劑輔助治療在消化潰瘍合并幽門螺桿菌感染患者中的應用研究

王萍

【中圖分類號】R241 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-6851(2017)10-0-01

隨著人們生活水平的逐漸升高,消化道疾病也越來越多,消化性潰瘍就是其中一類,該病常見于中老年人中,該病的發病率也在日益增加。經臨床研究發現,幽門螺桿菌是多種消化系統疾病的主要致病因子,與消化性潰瘍更是有密不可分的關系。幽門螺旋桿菌感染是極為普遍的情況,在諸多地區的感染率都很高,相比較發達國家,發展中國家的發病率更高。當今多采用鉍劑四聯的治療方案來治療幽門螺旋桿菌感染,但是抗生素的濫用情況逐漸惡化,由此導致幽門螺旋桿菌的抗藥性大幅度升高[1]。針對這種情況,醫護人員采用最近發展起來的微生態制劑對幽門螺旋桿菌感染進行治療,因此消化性潰瘍的治愈率也在逐步上升。本文通過在鉍劑四聯療法的基礎上服用微生態制劑,從而觀察具體的臨床效果。詳細報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2016年2月-2017年4月收治的100例幽門螺旋桿菌感染性消化潰瘍患者進行試驗研究,按照隨機分配的方法將其分為兩組,每組各50例。納入標準:(1)檢查后屬于幽門螺旋桿菌感染陽性。(2)半年內沒有服用過抗生素和微生態制劑。(3)半個月內沒有使用過PPI和H2受體拮抗劑。(4)患者需對治療方案以及調查方案知情并且同意。排除標準:(1)有其他消化道感染病史(2)心臟、肝、腎等其他器官有嚴重疾病的患者。(3)有精神疾病、意識不清晰以及不能積極配合的患者。(4)有惡性腫瘤或者對藥物有過敏癥狀。(5)語言功能障礙,無法正常溝通[4]。對照組50例,其中包括男31例,女19例,平均年齡(65.3±8.7)。研究組50例,其中男29例,女21例,平均年齡(64.8±8.8)。兩組患者的一般資料有可比性(P>0.05),均知情同意本研究,并經過醫院倫理委員會批準。

1.2 方法

1.2.1 對照組治療方法:這種治療方法藥物組成為:埃索美拉唑、克拉霉素緩釋片、阿莫西林、枸櫞酸鉍鉀膠囊,藥物劑量分別為20mg、0.5g、1.0g、220mg,每日兩次;連續治療10天為一個療程,依據患者病情好壞,藥量隨時調整。

1.2.2 研究組治療方法:在對照組的治療方法的基礎上同時服用培菲康微生態試劑,每次2g,每日三次,連續治療7天為一個療程[3]。要求其藥物在服用抗生素2-4h后服用,所有患者在治療期間和停藥后1個月內未服用其他藥物。

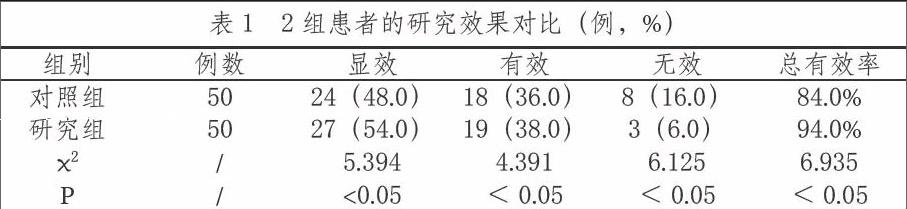

1.3 觀察指標 經治療后將兩組患者的治療總有效率進行計算并比較,詳細記錄患者治療過程中不良反應的發生情況以及幽門螺桿菌的清除情況。顯效:患者的潰瘍以及潰瘍引發的炎癥完全消失,胃鏡下檢查發現潰瘍病灶縮小50%以上,身體其他指標均恢復到正常水平。有效:患者的潰瘍情況得到好轉,胃鏡下檢查發現潰瘍病灶縮小50%到30%之間,身體其他指標也得到了改善。無效:患者的潰瘍情況相比無明顯的改善且有加重的趨勢,胃鏡下檢查發現潰瘍病灶縮小低于30%,并出現不良反應的患者較多[2]。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%

1.4 統計學方法 數據統計應用SPSS18.0,計數計量資料應用(%)以及t檢測(±s),P<0.05為有統計學意義。

2 結果

經治療后研究組有效率明顯高于對照組(P<0.05),具體情況見表1:

3 討論

微生態制劑主要包含益生菌、益生元、合生元等幾種類型。其中益生菌是指對人體有利的微生物,維持腸道的各類菌群數量穩定,控制病原微生物的不正常生長。培菲康就是臨床上最常使用的益生菌微生態制劑,該種制劑主要含有雙歧桿菌、乳酸桿菌和糞鏈球菌三大菌種,主要是在微生態學理論的指導下,維持微生態系統的平衡,從而保證人體的代謝穩定,身體健康。其主要功能有提供特殊的營養物質,阻止致病菌損傷器官、保護肝臟正常工作、免疫調節等。隨著醫學水平的提升,微生態調節劑在臨床上的應用率也在逐步升高,微生態制劑的出現,為治療幽門螺旋桿菌感染提供了新的條件。它可以有效地治療幽門螺旋桿菌感染,對改善胃腸道微生態環境有一定的幫助。本研究結果顯示,研究組患者聯合應用微生態制劑治療,治療有效率明顯高于對照組(P<0.05)。

綜上所述,應用微生態制劑輔助療法治療消化潰瘍合并幽門螺旋桿菌感染患者可以有效提高治療效率,明顯降低不良反應的發生概率,安全性較高,值得在臨床上推廣應用。

參考文獻

周日剛.腸道微生態制劑的藥理作用與輔助治療頑固性幽門螺旋桿菌感染的用藥安全性分析[J].臨床合理用藥雜志,2016,9(24):62-63.

杜三軍,溫杰,沈金庫.微生態制劑在幽門螺桿菌感染性胃病的治療效果觀察[J].中國預防醫學雜志,2016,10(6):461-463.

王友梅,王德傳,慎榮杰,盧洪慧,張小麗.培菲康與鉍劑四聯方案在老年消化性潰瘍幽門螺桿菌感染治療中的應用探討[J].中華醫院感染學雜志,2016,26(14):3193-3195.

趙興彬.四聯療法在消化性潰瘍合并幽門螺桿菌感染治療中的應用分析[J]中國實用醫藥,2016,11(15):179-180endprint