護理干預對癌痛患者生活質量影響的研究

李美

【中圖分類號】R473.7 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-6851(2017)10--01

1 背景及意義

腫瘤的發病率日益增高,中國每年約有300萬新發癌癥患者。臨床研究表明,70%的癌癥患者受到各種程度的疼痛折磨[1],劇烈的疼痛嚴重影響患者的生活質量,甚至減少患者的生存期[2]。

雖然世界衛生組織已推出有效控制疼痛的指南,如被推薦的三階梯止痛治療原則,進行定時、定量、個體化、按階梯用藥,但癌癥疼痛依然控制不佳[3-4]。腫瘤專科護士在疼痛評估、保證疼痛治療順利進行以及緩解疼痛帶來的痛苦方面起著至關重要的作用[5]。

2 研究對象

本研究抽取2016年1月-2016年12月在上海交通大學醫學院附屬新華醫院崇明分院腫瘤科收治的癌痛患者80例,采取隨機取樣的方法分成實驗組和對照組。

2.2.1 納入標準:①明確診斷為實體腫瘤,且存在癌性疼痛;②年齡在18-70歲之間,無精神疾病及言語溝通無障礙;③采用痛尺(NRS-10)評分≥4分,SAS與SDS評分≥50分;④依從性佳,預計生存期≥3個月。排除標準:①確診為肝癌、胰腺癌的患者或伴有嚴重心、肝、腎、造血系統損害者;②需進行放射治療的患者;③對止痛藥物過敏者。

2.2.2 采用數字分組法將其分為對照組及觀察組,各40例。兩組患者的性別、年齡、病種等一般資料經統計學分析比較,均無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

2.3 研究方法

按癌痛NRS分原則,將所有患者,按疼痛程度分為輕度(≤3分)、中度(4-6分)、重度(7-10分)。隨機分為干預組40例和對照組40例,對照組僅給予常規癌痛護理和止痛藥物,干預組在常規癌痛護理和止痛藥物的基礎上,加強心理治療。經統計學分析,2組患者疼痛評分無明顯差異(P〈0.05)。止痛藥物的治療原則,2組患者均按照WHO提出的癌痛三階梯止痛原則實行。

2.4.3 評價內容

①癌痛緩解程度評估采用疼痛視覺模擬評分表(VAS)對患者疼痛程度進行評估。癌痛控制效果評價:干預后,NRS評分降低2分以下為無效,降低至少2分為疼痛中度改善,降低至少4分為疼痛明顯改善。

②生活質量評估:采用卡氏評分標準

2.4.4 統計學方法 采用SPSS15.0統計學軟件進行數據處理,正態分布的計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用成組t檢驗;計數資料用百分率表示,采用檢驗,以P〈0.05為差異有統計學意義。

3 研究結果

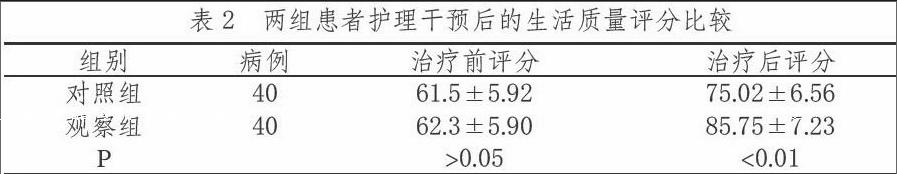

3.1 兩組患者護理干預前后癌痛程度的比較

干預前,兩組患者的VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者采用規范化癌痛護理干預后,VAS評分明顯低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.01)。觀察組干預后有3例患者受益情況較差,其VAS分值分別為5分、6分、6分,與干預前評分比較無明顯變化(表1)。

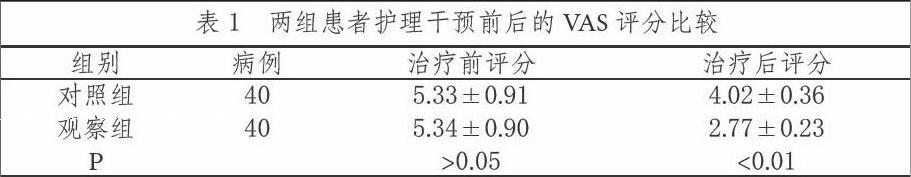

3.2 兩組患者護理干預前后的生活質量比較

干預前,兩組患者的SF-36量表評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。干預后,觀察組患者的SF-36量表得分明顯高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.01)(表2)。

4 討論

本研究通過對癌痛患者實施規范化癌痛護理干預,主要包括癌痛干預和心理干預,取得了較滿意的臨床效果。癌痛患者接受規范化護理干預后,疼痛程度減輕,生活質量也隨之改善。然而,本研究中仍有少數患者無法臨床受益,根據調查結果分析,主要原因如下:患者仍錯誤認為長期服用止痛藥會造成成癮性;未按方案定時、定量服藥,或因止痛藥副作用較多,擔心藥物副反應而拒絕服藥,或認為癌痛根本無法完全控制,服藥亦無所用。因此,護理人員需在原基礎上加大宣教力度,對于思想固執的患者需制定更強的心理干預方案,為患者進行健康宣教時,必須讓患者徹底熟悉止痛藥的藥效、副作用及規范服藥的原則;在給予患者藥物止痛時,需按時進行疼痛評估,將評分結果告知患者,使患者充分相信應用止痛藥治療后能有效緩解疼痛,從而提高患者的依從性,杜絕因個人的錯誤認知導致止痛藥無法發揮其最大功效。

參考文獻

Marcus DA. The epidemiology of cancer pain[J]. Curr Pain Headache Rep,2011,15(4):31-234.

Portenoy RK,Lesage P.Management of cancer pain[J].The Lancet,1999,353(9165):1695-1700.

朱麗霞,高鳳莉.癌痛控制的狀況及分析[J].中華護理志,2005,40(3):226-228.

Cohen E,Botti M,Hanna B,et al.Pain beliefs and pain management of oncologypatients[J]. Cancer Nurs,2008,31(2):E1-E2.

陸宇晗,馬雙蓮.腫瘤專科護士在癌癥疼痛控制中的實踐與思考[J].國外醫學:護理學分冊,2005,24(1):30.endprint