丙種球蛋白的兩種不同用法對小兒重癥手足口病合并腦炎的臨床觀察

鄭州大學人民醫院(450000)周小盤 高麗

手足口病是一種常見的腸道病毒感染性疾病,傳播途徑是消化道、呼吸道,主要通過密切接觸傳播,起病急,傳染性強,進展快,大多數在學齡前幼兒群體中流行,5歲以下的兒童常見[1]。多數患兒主要表現為不同程度的發熱和手、足、口腔、臀部等部位的皰疹、斑丘疹。但近年來,部分小兒重癥手足口病合并腦炎患兒,病程常進展迅速,病情兇險,致死率高,容易形成較嚴重的后遺癥。澳大利亞、中國臺灣、新加坡、中國香港等國家和地區相繼有手足口病疫情暴發流行,并容易在學齡前年齡段患兒中出現嚴重的并發癥,甚至個別暴發性死亡,而國內自2008年爆發嚴重疫情后,每年都處于高發態勢,引起社會恐慌。原衛生部曾印發的《手足口病診療指南(2010年版)》[2]中明確指出,治療重癥病例酌情應用丙種球蛋白,但藥物說明書中有多種用法。然而,在實際臨床治療過程中,醫務人員對于丙種球蛋白的應用方法有不同看法,值得探討。本文探究不同用法丙種球蛋白對小兒重癥手足口病合并腦炎的治療效果,我們選取入住PICU的92例重癥手足口病同時合并腦炎的患兒,采取丙種球蛋白兩種不同用法靜脈滴注治療小兒重癥手足口病同時合并腦炎的患兒,仔細觀察兩種不同用法的治療效果,具體情況如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料 抽選2014年7月~2016年9月收住PICU病房92例重癥手足口病合并腦炎患兒做回顧性分析,根據治療情況分為:A組為入院前未應用丙種球蛋白患兒,B組為入院前曾在外院按400mg/(kg·d)已經開始應用丙種球蛋白患兒,分成A、B兩組,A組48例,B組44例。A組中男25例,女23例,年齡5個月~5歲,平均年齡(2.50±1.30)歲。B組中男25例,女19例,年齡6個月~6歲,平均年齡(2.12±0.96)歲。兩組患兒在年齡、性別等基本資料方面的對比,P>0.05,其之間差異不具有統計學意義。

1.2 診斷標準 本次選取入組的重癥手足口病同時合并腦炎患兒的相關診斷標準,均符合原衛生部頒發的HFMD診療指南2008版[3]、2010版及參照第八版《兒科學》手足口病診斷標準[4]。包括:患兒發熱伴手足口臀部皮疹;同時出現神經系統受累,具有精神差、嗜睡、驚跳、肢體抖動等癥狀;于入院24小時內腰椎穿刺腦脊液均提示為病毒性腦炎;顱腦MRI檢查異常;排除原發心臟、肝、腎、中樞神經系統等重要器官疾病和有相關藥物過敏史的手足口病患兒。

1.3 方法 入組患兒均實施常規治療,主要有20%的甘露醇降顱壓,1g/kg,q8h進行;限制液體入量80ml/(kg·d);甲基潑尼松龍1mg/(kg·次)每12小時1次,靜脈滴注,逐漸減停,一般不超出5d。另外,患兒實施熱毒寧0.5ml/(kg·d)、利巴韋林l0mL/(kg·d)抗病毒治療;對患兒的血壓、血糖、血氣等情況進行監測,對有機械通氣指征患兒均實施呼吸機持續正壓通氣治療。A組:入院后靜脈滴注丙種球蛋白1g/(kg·d)每日1次,連用2天,B組:入院前曾靜脈滴注丙種球蛋白按400mg/(kg·d)每日1次,入院后繼續靜脈滴注丙種球蛋白400mg/(kg·d)每日1次,包含入院前共連用5天。

1.4 療效判定標準 體溫低于37.3℃,皮疹、肢體抖動、驚跳、高血壓等相關臨床表現消失,血常規白細胞計數及CRP基本正常,患兒的生命體征基本平穩。

1.5 觀察指標 對兩組患兒的持續發熱時間、持續機械通氣時間、驚跳緩解時間、高血壓的持續時間及病程等進行有效的觀察。

1.6 統計學方法 采用SPSS17.0統計軟件進行數據統計,計量資料用(±s)表示,采用t 檢驗,計數資料用%表示,采用x2檢驗,P<0.05,其之間差異具有統計學意義。

2 結果

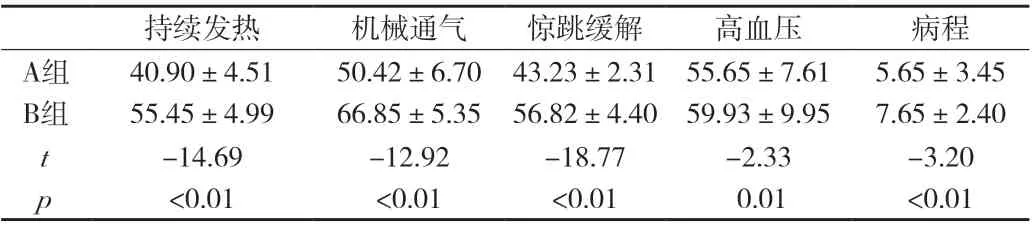

2.1 兩組患兒持續發熱時間、持續機械通氣時間、驚跳緩解時間、高血壓的持續時間及病程對比 A組的發熱持續時間為(40.90士4.51)h,短于B組的(55.45士4.99)h;A組的機械通氣時間為(50.42士6.70)h,短于B組的(66.85士5.35)h;A組的驚跳緩解時間為(43.23士2.31)h,短于B組的(56.82士4.40)h;A組的高血壓持續時間為(55.65士7.61)h,短于B組的(59.93士9.95)h;A組的病程時間為(5.65士3.45)天,短于B組病程時間(7.65士2.40)天,P <0.05,其之間差異具有統計學意義。詳見附表。

2.2 兩組患兒呼吸機持續正壓通氣及多器官功能衰竭發生率對比 A組患兒呼吸機持續正壓通氣的發生率為22.91%(11/48),低于B組的54.16%(24/44),P <0.05,差異具有統計學意義;A組患兒多器官功能衰竭發生率為33.33%(16/48),低于B組的77.27%(34/44),P <0.05,差異具有統計學意義。

3 討論

手足口病屬于常見的兒童腸道傳染病之一,目前發現的可引發手足口病的病毒已有20多種,重癥病例多由EV71、柯薩奇病毒A16,尤其是前者可引起神經系統損害,甚至爆發性心肌炎、肺水腫、肺出血等,重癥患兒需行緊急氣管插管和機械通氣治療,若不及時治療可導致死亡,病死率較高。目前手足口病有向小嬰兒發病的趨勢,臨床中曾見多例2月齡左右的小嬰兒,癥狀不典型易漏診,部分患兒全身皮膚可見皮疹易誤診,但部分患兒因無典型皮疹等癥狀,發病急、快,易出現休克、肺出血等相關癥狀,感染嚴重者導致靜脈穿刺困難[5]。因此臨床應小心嚴謹,特別對于年齡小于3歲且體溫持高不降的患兒,應嚴密觀察,必要時結合病原學或血清學檢查做出診斷,積極治療,降低并發癥、后遺癥的發生,提高患兒生活質量。丙種球蛋白采自健康人的血漿經過低溫乙醇蛋白分離法或者經批準的其他分離法進行分離純化,在去除抗補體活性并經過病毒去除和滅活處理等工藝制成,含適宜穩定劑,其中含有正常人血中存在的多種抗體[6],不含防腐劑和抗生素。丙種球蛋白能夠減少阻斷病毒對于腦細胞的損傷,預防多器官功能衰竭的發生,可用于重癥手足口病患兒的輔助治療。丙種球蛋白治療手足口病同時合并腦炎的作用機理可能是:①丙種球蛋白中含有針對致病病毒本身的中和抗體,直接作用于病毒本身使其失去感染性,減輕對機體的損傷,緩解癥狀;②丙種球蛋白中所含IgG抗體可以封閉Fc段受體,起到調節免疫作用;③丙種球蛋白中含有某些炎性細胞因子以及趨化因子相關的抗體,可進行免疫調節,減輕對免疫的損傷。早期采用大劑量丙種球蛋白可以起到免疫調節以及免疫替代的作用,明顯改善重癥手足口病患兒的臨床表現,促進其早期康復。

附表 兩組患兒持續發熱時間、持續機械通氣時間、驚跳緩解時間、高血壓的持續時間(h)及病程(d)比較( ±s)

附表 兩組患兒持續發熱時間、持續機械通氣時間、驚跳緩解時間、高血壓的持續時間(h)及病程(d)比較( ±s)

持續發熱 機械通氣 驚跳緩解 高血壓 病程A組B組40.90±4.51 55.45±4.99 50.42±6.70 66.85±5.35 43.23±2.31 56.82±4.40 55.65±7.61 59.93±9.95 5.65±3.45 7.65±2.40 tp-14.69 <0.01-12.92 <0.01-18.77 <0.01-2.33 0.01-3.20 <0.01

本次研究提示手足口病合并腦炎在常規治療的基礎上輔以按1g/kg·d大劑量應用丙種球蛋白連用2天發熱持續時間、驚跳緩解時間、高血壓持續時間、機械通氣時間及病程較按400mg/kg·d應用丙種球蛋白連用5天組明顯縮短,出現這種結果的原因推測為大劑量的丙種球蛋白能夠提供大量的特異性抗體,更好更快地抗病毒,更好地封閉和中和感染后產生的大量毒素,并減少毒素釋放,更迅速地提高受者血液中的IgG水平,增強機體的抗感染能力和免疫調節功能,更迅速地增強機體的免疫網絡,形成強大的免疫替代和免疫調節的治療作用,更迅速的阻斷免疫病理的損傷,緩解手足口病腦炎的腦組織淤血、顱內高壓、嗜神經細胞吞噬和膠質小結形成從而減輕腦損傷,更好地預防多臟器功能衰竭和膿毒血癥的發生,提高療效、縮短病程。

本次研究結果與其他研究學者的相關臨床研究結果基本一致。這意味著,針對小兒重癥手足口病合并腦炎,采用常規治療的基礎上加以按1g/kg·d大劑量應用丙種球蛋白連用2天輔助治療的方法能夠取得良好療效,提高治療有效率,縮短臨床病癥改善所需時間及病程,改善預后,并能有效地調節內環境,療效顯著,在臨床中可以積極應用。

本組研究不足之處:病例總數相對較少,今后需開展更多高質量多中心的臨床研究增加證據的強度,另外B組患兒因曾在院外治療,部分常規治療不完全相同,可能存在偏差。

綜上所述,按1g/kg·d大劑量丙種球蛋白靜脈注射連用2天對小兒重癥手足口病同時合并腦炎的治療效果顯著,有一定的臨床意義,但其復發率尚需進一步觀察。