傳統村落建筑遺存保護利用策略探析

鄭朝勝 趙昱

摘要:建筑遺存是最能體現傳統村落特征的關鍵要素,具有重要的歷史、文化和藝術價值。但是,伴隨著城鎮化建設加快推進,傳統村落建筑遺存遭受嚴重破壞。本文以桐廬縣深澳村為例,剖析了其建筑遺存保護與利用方法。指出以建筑遺存為脈,促進村落內生發展。

關鍵詞:建筑遺存 保護利用 策略

中圖分類號:TU-87 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)01-0144-02

概述

(一)深澳村基本概況

深澳村是歷史悠久的文化古村落,位于浙江省杭州市桐廬縣江南鎮東部的一個行政村。深澳村是申屠家族的血緣村落,憑借其古老的文化、深厚的歷史、獨特的地理環境、源遠流長的文物古跡成為桐廬縣著名的江南古村。整個村落以水為脈,下筑引泉暗渠(俗稱澳)。“澳”在當地話中是“地下井”的意思,深藏地下的井即為深澳,村落也因此得名。深澳村于2007年被列入國家級歷史文化名村名錄;2012年被收錄進第一批傳統村落名錄;2013年被評為浙江省第一批歷史文化村落保護利用重點村。

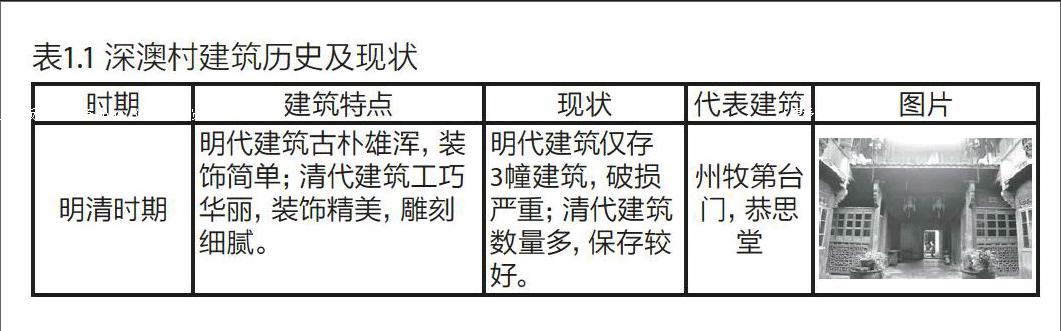

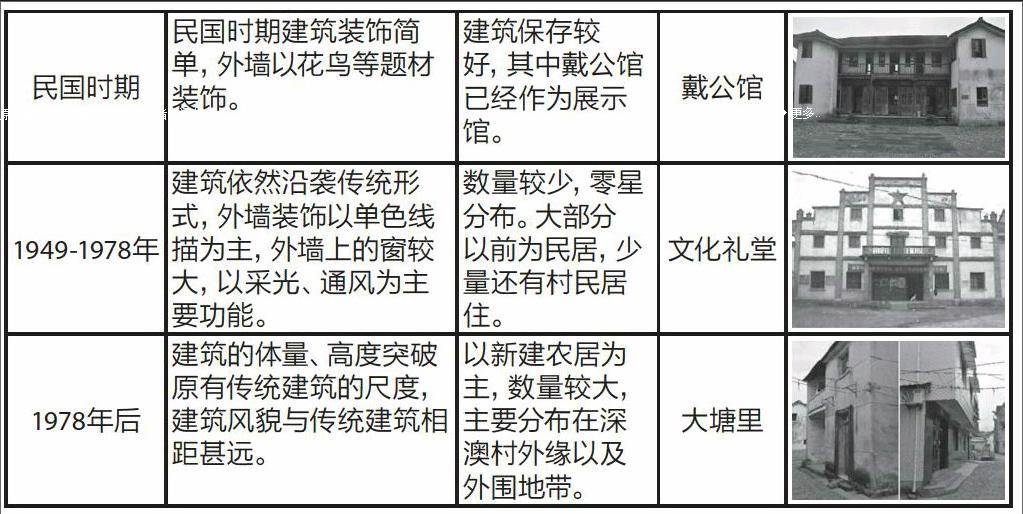

(二)深澳村建筑歷史及現狀

深澳村建筑是徽派建筑與浙西山地民居建筑的結合,以三合屋和四合屋居多,院落組合多樣。這些不同時期的建筑時代特征演變清晰,所有這些特點反映了深澳不同時期的人文社會特點,以建筑為脈,探析村落的歷史文化,可以更好地傳承與發展傳統村落。

深澳村內有較大的古建筑群,建筑面積約為3.5萬平方米左右,保存將近200幢建筑。這些建筑大部分為民居,部分是廳房,宗祠等。深澳村建筑歷史主要分為四個階段:明清時期建筑、民國時期建筑、1949-1978年間建筑、1978年后建筑。

一、傳統村落建筑遺存保護利用困境

筆者于201 6年1月份參與了浙江省農辦委托的浙江省第一批歷史文化村落保護利用重點村評估工作;借此機會,實地調研了深澳村等40個傳統村落。梳理出在建筑遺存保護利用方面的困境。

(一)建筑修復水平較低

各級政府每年投入大量的資金對建筑遺存進行修復,但是,施工隊伍為了趕工期抓進度,同時在修復方面缺乏“工匠精神”,造成粗制濫造的嚴重后果。

從物質技術方面:修復建筑遺存的材料選擇不當;構件修復只是形式上的延續,做工粗糙;耐久性、耐腐蝕性和防火性等均存在問題。從精神文化角度來看,負責修復建筑的施工隊伍大多是本地村民,對建筑遺存保護認識度不夠,“依葫蘆畫瓢”現象比較普遍。不能夠較好地還原建筑風貌,導致歷史文脈斷裂。

(二)保護利用模式單一

傳統村落幾百年留存下來的建筑,大部分為民居建筑,農耕時代“慢生活”的生活方式已經不能適應現代生活節奏。許多傳統村落在古建筑修復上貫徹的修舊如舊,維持原貌等原則。但傳統木構建筑人居環境存在諸多問題:采光與通風條件不足、隔音隔熱效果差、基礎設施不足等。

在建筑利用方面,許多傳統村落單純依靠旅游來發展經濟,引導游客參觀古民居,古祠堂,依靠村落深厚的歷史人文資源吸引游客,以達到村落發展的目的。但同一地區的建筑風貌相似度較高;如江南平原地區,普遍形式是粉墻黛瓦;導致游客審美疲勞,發展受到限制。

(三)內外保護意識薄弱

從傳統村落建筑遺存的產權擁有者村民來看,村民對現代生活品質的合理追求,對原有居住環境的不滿構成建筑遺存保護的內部壓力。一些傳統村落的居民在原址上“拆舊建新”,“棄舊建新”。使得許多建筑遺存遭到“自主自建性破壞”,破壞了傳統建筑的古風古貌。

城市化的擴張,給傳統村落建筑遺存帶來沖擊。在新農村建設中,有的地方不考慮建筑遺存的保護傳承,簡單提出“舊村改造”口號。將有地方特色的傳統建筑拆除,新建現代化村民住宅,大搞整齊劃一的高層住宅模式,急于搞“千村一面”的形象工程。

二、深澳村建筑遺存保護與利用策略分析

(一)政府主導,協調各方

深澳村的保護利用開發是由江南鎮政府主導的。在鎮級層面設立了風景旅游管理辦公室,并成立了江南傳統村落風景區管理委員會。在村級層面,成立了中國傳統村落深澳村文物保護領導小組,具體職責是宣傳傳統村落保護的相關法律法規、對需修繕的建筑進行登記上報、對違反古村落保護的行為進行制止并改正、協調農戶建房等問題。

對于空置的古建筑,深澳村采取的是集體租賃,統一出租的模式。由管理委員會負責與投資商談判空置古建筑的開發事項,包括項目的定位、目標群體、區域選擇等。由管委會下設的旅游公司負責向村民租賃村內閑置的古建筑。租期為20年,產權仍然歸農戶所有。

(二)整體保護,統一規劃

傳統村落中不可再生的歷史文化遺存,是一個有機的整體,與它周邊的自然景觀和文化氛圍緊密相關,因而需要對傳統村落進行整體保護。江南鎮在編制規劃時,立足于江南鎮古村落大風景區的建設,在對深澳村進行規劃時,以深澳中心村為主,還對徐畈、環溪、荻浦村進行了統一規劃。

先后編制了《中國歷史文化名村——深澳歷史文化村(鎮)保護規劃》《桐廬縣深澳古村落旅游開發總體規劃(2011—2020)》《桐廬縣深澳歷史文化名村保護利用規劃》等規劃。整體保護、統一規劃的方式打破了村落之間各自為界的現狀,實現了村落功能互補和聯動,促進了傳統村落的可持續發展。

(三)保護利用,分級分類

深澳村的建筑遺存非常豐富,首先根據建筑遺存質量評價進行分類,而后做出相對應的保護措施。主要分為三類:一類,建筑質量完好,指結構完整,外墻面較新的建筑;二類,建筑基本完好,五十到八十年代的建筑,結構較好,多為磚混結構。其原有的建筑風貌基本保留,但門窗破損,墻體老化;三類,建筑質量差,建筑墻體嚴重傾斜,屋頂破損嚴重,結構損壞。

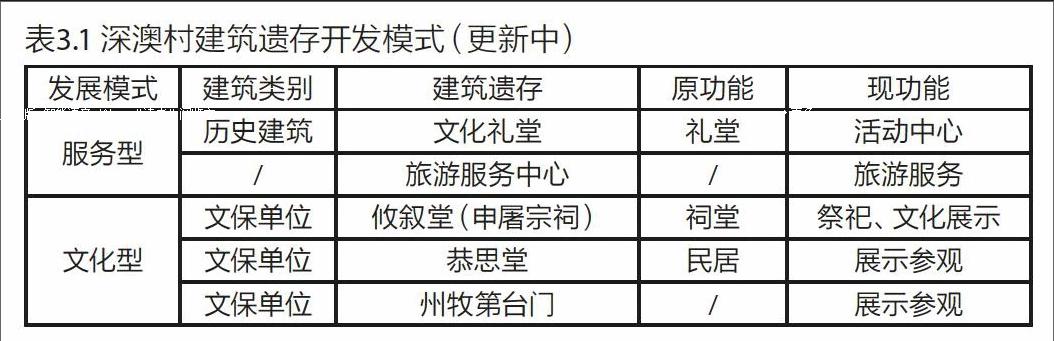

在建筑利用方面,深澳村也對其進行分級分類,對于列入文物保護單位的,由相應的各級文保部門負責組織評審和修繕,作為研究、陳列、展示之用,而不面向社會用于商業;已列入或擬申報或全縣普查在錄的文保點和歷史建筑、或具有同等價值的其他傳統建筑,進行適度利用,活態保護;對于量大面廣的傳統民居,則用作無污染無損壞的商業開發。

(四)模式開發,多種多樣

根據建筑遺存的實際情況,深澳村將其分為服務型、文化型、效益型三種類型進行開發。服務型的歷史建筑是用作村里的公共服務中心,如文化大禮堂(圖3.2);文化型的古建筑用來給村民及游客提供文化服務,如恭思堂,始建于清光緒年間的傳統民居,其結構完好,木雕精美,擁有七個天井,面積最大,是深澳村最具有代表性的建筑遺存,僅作為展示參觀用,不做任何的商業性開發,屬博物館式的保護利用。效益型的民居則交給管理委員會進行招商引資,如景松堂(圖313),邀請了南京大學建筑與城市規劃學院的教授張雷對其進行改造,現已是集創意民宿與書局為一體的“云夕深澳里”,深受當地村民和游客的歡迎。

三、對建筑遺存保護利用的啟示

(一)政府機構,引導協同。對于傳統村落而言,政府是傳統村落的管理主體,是傳統村落保護與利用政策的制定者和實施者;村民是傳統村落的靈魂與核心,建筑遺存保護與利用與村民的利益息息相關,是參與者與受益者;企業是傳統村落的經營者。在這種情況下,要求政府在傳統村落保護中發揮主導作用;要構建一個政府主導、企業與村民等多方參與的利益協同機制。

(二)環境建筑,整體保護。傳統村落中建筑與環境之間是息息相關的,這些建筑根植于鄉土環境當中,要保護傳統村落中的建筑就必須要保護其周圍的環境。建筑不是孤立的,只有其周圍的環境與其和諧,才能保護好其生存的意義和價值。因此,對于建筑遺存及其周邊環境要采取整體性保護的手段。

(三)建筑為脈,內生發展。傳統村落不是單純的文物,它是人類聚居的一種基本形態,承載著我國農耕文明的歷史積淀,也是人類文明發展的載體。傳統村落在本質上應該是流動發展,內生發展理論強調“地區開發的最終目的是為了培養地方基于內部的生長能力,同時保持和維護本地的生態環境和傳統文化”。以建筑遺存保護利用為主脈絡,培養傳統村落內部自身發展能力。endprint