中小型橋梁工程事故處理及信息公開的調查研究

胡繼明+汪洋

【摘 要】近年來,我國橋梁工程事故頻發,大跨度橋梁由于設計和建造標準比較高,事故發生率還比較低,大量縣鄉級公路的橋梁由于使用荷載嚴重超標,經常發生破損和垮塌事故,造成了重大的人民生命財產損失。本文通過對近年來橋梁工程事故尤其是中小型橋梁事故的案例進行收集、整理和分析,歸納事故處理的流程,對信息公開方式進行梳理,并提出優化的方案和處理建議,為尊重民眾的知情權,減少謠言的傳播途徑,提高政府的公信力提供有益的幫助。

【關鍵詞】中小型橋梁;工程事故;信息公開;流程優化

引言

橋梁工程事故指的是橋梁在施工和運營中所發生的事故,包括結構損壞、人員傷亡和機具傾覆等。據公開資料統計后發現,近5年內我國大陸地區發生的16起重大橋梁垮塌事故共造成153人死亡,119人受傷,18人失蹤,平均每起事故就會造成18人傷亡或失蹤[1]。但大型橋梁由于設計和建造的標準較高,總體來說事故發生率還是比較低,而數量眾多的縣鄉級公路中小型橋梁由于施工水平低以及長期以來的超負荷運營,事故的發生率則居高不下,對人民的生命財產造成了極大的威脅。以浙江省為例,浙江全省共有4500多座橋梁,超過90%都是中小跨徑橋梁,據不完全統計,其中至少1/4以上存在一種以上的病害,由此引發的工程事故近三年已造成17人次的傷亡[2]。

國務院安委會辦公室于2012年發布的《關于加強生產安全事故信息公開工作的意見》(安委辦〔2012〕27號)中就提到:“各地區、各有關部門要把生產安全事故信息公開作為實施政務公開,加強群眾監督,回應社會關切,促進責任落實,維護安全生產領域社會公平正義的重要手段之一” [3]。可見研究信息公開方式,對促進社會穩定,具有十分重要的意義。

1.橋梁事故的調查與分析

本文通過搜集專業文獻,網絡查找等多種方式,廣泛搜集了178個橋梁工程事故案例,并按照工程地點、橋梁跨度、事故原因、處理方式進行整理,得到了中小型橋梁(最大跨徑60m及以下)工程事故的有效案例73個,從多個方面進行了分析,以得出關于事故信息公開的有益建議。

1.1事故信息完整度分析

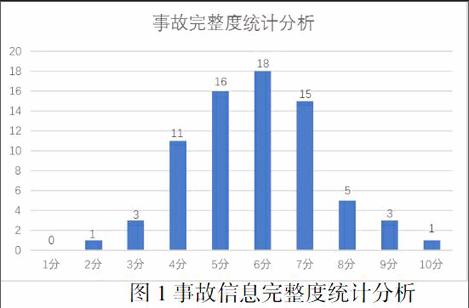

本文首先對搜集的事故案例進行分類,遵循經典的“5W1H”原則,對工程名稱、事故原因、主要負責人、傷亡人數、工程質量、處理措施等6個因素的詳細程度進行評估,每項完整的給10分,總和后取平均分,分值越高則信息越完整。分析結果如下圖1所示:

上圖表明,從公開的信息來說,只有58%左右的事故案例公開程度得分在6分以上,也就是說很大一部分的數據無法讓民眾從公開渠道獲取。

1.2傷亡人數統計分析

從上面的分析圖中不難看出,傷亡人數在3人以下的一般事故有59起,占了總事故的80%,1起特別重大事故(傷亡人數在30人以上)占了所有事故的1.4%左右。其余的兩類類事故(較大事故和重大事故)占了不到15%,甚至還有5%的事故在傷亡人數這一重要指標無法查證。可見我們在事故統計和公開過程中還有大量的工作要去做。

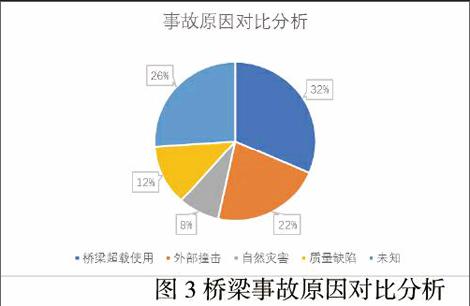

1.3事故原因對比分析

從上面的分析圖中可以清晰地看出,有22%的事故原因是來自于外部的撞擊,32%則是因為橋梁超載使用而造成橋梁的坍塌。這兩項占到了中小型橋梁事故原因的50%以上,此外自然災害、質量缺陷的原因各占8%、12%。

1.4處理方式

從以上圖4可以看出,大部分的中小型跨徑橋梁工程事故都是在市級媒體上進行了情況通報,通報內容也僅限于事故地點和傷亡人數,且只有不到15%的事故有后續的處理情況通報,尤其是傷亡人數較少的一般工程事故。

2.橋梁事故的事故通報流程與優化

2.1傳統事故處理流程的弊端

常規的事故處理流程是逐級上報事故情況,每級上報的時間不得超過2小時。在處理救援到事故通報最后到責任追究,每個過程之間都會間隔較長的時間,因此,傳統的事故處理及信息公開方式需要進行優化。

2.2事故處理流程優化

本文試圖在原有事故處理機制的基礎上,通過建立一個事故處理的網絡體系(圖5),來保證信息公開處于一個清晰、準確的環境中。該網絡分為三個模塊:事故處理時間鏈、信息傳遞和信息公開。其中事故處理時間鏈按時間順序生成主軸,事故處理過程中產生的信息將通過統一的信息傳遞規范表格來轉述,最后直接傳遞或者轉換成滾動播報,完成信息公開步驟。

事故處理信息公開網絡的構成

(1)事故處理時間鏈

事故處理公開流程以時間鏈為主軸,由統一渠道發布,公開媒體負責實時更新,將動態信息以時間順序串聯起來,建立連接,能夠防止短時間內的信息冗余和混淆,也能讓事件處理在第一時間得以直觀地體現。

(2)信息傳遞

表格通過對“信息來源”和“發布單位”的控制,保證了信息的可靠性和權威性。而“發布時間”和“統計截至時間”兩個項目保證了信息的時效性,避免信息的重復,該表可以根據實際情況反復發布,突出更新的內容。

(3)事故調查報告與事故定責

關于事故調查報告,國家有明確的規定。《生產安全事故報告和調查處理條例》第三章第三十條:“事故調查報告應當包括下列內容:(一)事故發生單位概況;(二)事故發生經過和事故救援情況;(三)事故造成的人員傷亡和直接經濟損失;(四)事故發生的原因和事故性質;(五)事故責任的認定以及對事故責任者的處理建議;(六)事故防范和整改措施。事故調查報告應當附具有關證據材料。事故調查組成員應當在事故調查報告上簽名。”事故調查處理結果信息,在事故調查處理批復結案后15個工作日內按事故調查處理權限公開[4]。

傳統的事故調查報告遵循上述原則進行撰寫,雖然內容相對完整但文字量極大,不利于媒體發布。本文認為應該建立簡單明確的事故定責表,以事故原因和處理結果為主,選取民眾關心的關鍵環節進行公布,尤其是處罰和整改措施。

3.結論與建議

本文通過對搜集的中小型工程事故案例的總結與分析,分析了傳統的事故處理及信息公開的弊端,并在此基礎上提出了新的思路和方法。希望本文的研究可以為推進工程事故處理及信息公開,促進社會安定和諧提供一些有益的幫助。

參考文獻:

[1]戈銘,王濤. 橋梁坍塌事故的原因分析及其預防措施[J]. 特種結構,2012,02:72-75.

[2]張彬,朱棟,徐建煒等. 浙江省中小跨徑混凝土橋梁整體狀況與典型病害研究.[J]重慶交通大學學報,2013(32)1:742-751

[3]國務院安委會辦公室關于加強生產安全事故信息公開工作的意見[J]. 國家安全生產監督管理總局國家煤礦安全監察局公告,2012,08:40-41

[4]生產安全事故報告和調查處理條例[J]. 安全,2008,02:53-54.

注:寧波市智團創業計劃項目(鄞科【2016】68號)。endprint