乘員間氣囊技術研究

張雷,苑子君,李石,崔瑋

(安徽江淮汽車集團股份有限公司技術中心,安徽 合肥 230601)

乘員間氣囊技術研究

張雷,苑子君,李石,崔瑋

(安徽江淮汽車集團股份有限公司技術中心,安徽 合肥 230601)

文章從乘員間氣囊結構、仿真分析、試驗幾個方面入手,對乘員間氣囊展開了深入研究,最后得到某車型配置乘員間氣囊以后,在側面碰撞臺車試驗中假人頭部傷害值的試驗數據。

乘員間氣囊;CAE仿真分析;子系統試驗;臺車試驗;假人傷害值

CLC NO.: U467.1 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)19-42-03

引言

中國每年交通事故50萬起,因交通事故死亡人數每年均超過10萬人,穩居世界第一。據統計表明,每5分鐘就有一人喪生交通事故,每1分鐘就會有一人因交通事故傷殘。為了切實保障乘客的生命安全,降低死亡率,安全法規日趨嚴格,在EuroNCAP中,計劃在側面碰撞試驗中增加遠端乘員保護測試,考察因側面碰撞乘員間頭部互相撞擊造成的傷害。為了應對市場需求以及法規要求,國內各大主機廠展開了對乘員間氣囊的研究。基于此,本文從乘員間氣囊結構,仿真,試驗幾個方面對乘員間氣囊展開了深入研究。

1 技術方案

參考氣囊產品開發流程,按照對乘員間氣囊自身結構、布置校核、仿真分析、樣件制作、子系統試驗、整車試驗的順序對乘員間氣囊展開研究,最終得到乘員間氣囊保護效果數據。本文主要對乘員間氣囊的結構、仿真、試驗進行的研究展開論述。

1.1 乘員間氣囊結構研究

圖1 OTO的拉帶結構

乘員間氣囊布置位置和側氣囊類似,都布置在座椅靠背發泡層內,不同的是普通側氣囊展開后依靠門板對其進行支撐,且含有排氣孔不需要保壓,側氣囊展開后處于乘員和副駕駛員之間,無外界支撐結構,需要靠其自身結構保持其直立狀態且需要保壓。乘員間氣囊氣袋在結構上要比普通側氣囊更復雜。本文設計的乘員間氣囊采用特殊的拉帶結構,如圖一所示,在氣袋中增加一個圓形拉帶以及兩條豎線拉帶,在氣囊展開后對氣袋起到支撐作用,用以保證其展開后的狀態,支撐在駕駛員和副駕駛之間[1-2]。

1.2 乘員間氣囊仿真分析

1.2.1 乘員間氣囊約束系統仿真分析

本文對乘員間氣囊子系統靜態點爆的研究采用仿真和試驗相結合的方法,在約束系統仿真中對氣袋結構、袋形進行優化,進而進行OTO的靜態點爆,試驗和仿真兩者交替進行最終得到乘員間氣囊最優的靜態展開效果。

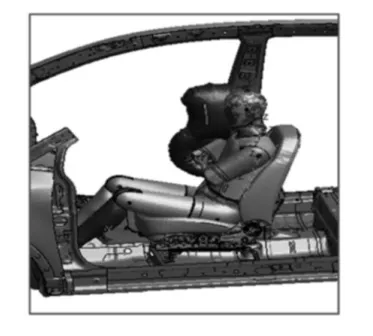

仿真模型組成:乘員間氣囊約束系統仿真模型按照乘員間氣囊子系統工裝靜態展開試驗工裝建模而成。包括IP、假人腿部工裝、OTO模型。圖2所示為OTO約束系統靜態展開模型示意圖。

氣囊模型:氣囊模型根據參照幾何建模,氣囊初始狀態實際幾何根據參照幾何縮放,安裝至氣囊殼體中,進而安裝到IP上。

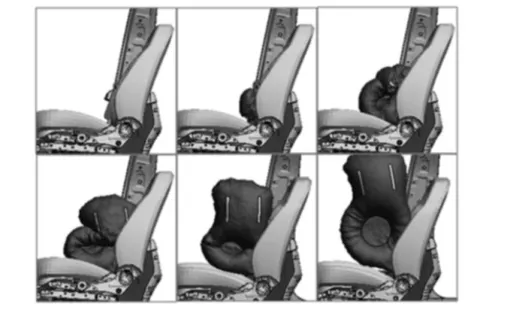

仿真結果:OTO展開動畫如圖3所示,展開動作穩定,整個過程符合預期,和實際的子系統試驗氣袋展開狀態一致,在仿真中進一步對氣袋邊界尺寸進行了優化。

圖2 OTO仿真靜態展開示意圖

圖3 OTO仿真分析靜態展開示意圖

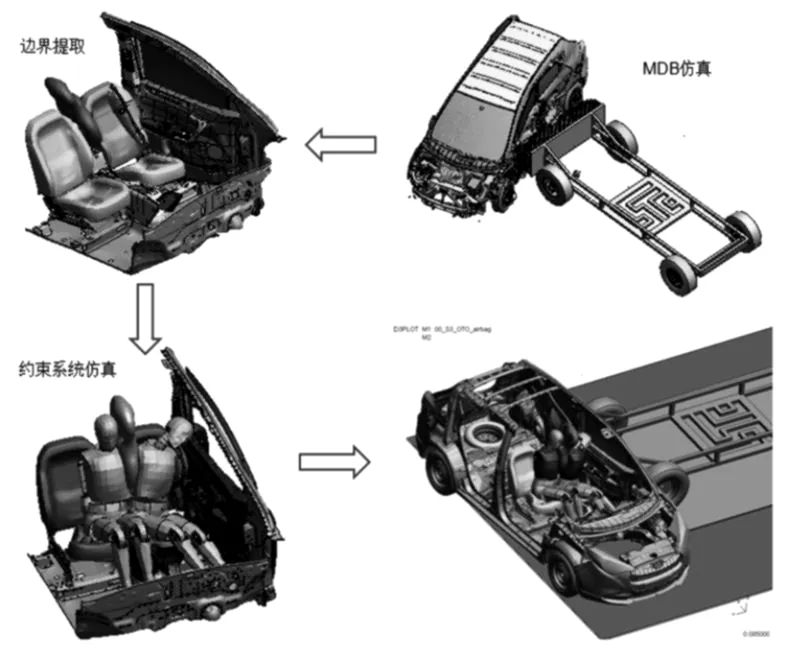

1.2.2 乘員間氣囊碰撞仿真分析

利用某車MDB仿真模型,在副駕中增加HIII 50%假人進行整車碰撞仿真分析,碰撞仿真流程如圖四所示。本文中進行乘員間氣囊碰撞仿真的目的是建立起乘員間氣囊碰撞仿真的能力,參考臺車試驗的實物模型搭建仿真分析模型。后期開發乘員間氣囊時可先進行仿真分析,評估乘員間氣囊的保護效果。

圖4 整車碰撞仿真分析流程示意圖

1.3 乘員間氣囊臺車試驗

臺車加速度曲線采用某車型50kph MDB左側B柱加速度曲線,駕駛員側擺放ESII假人,副駕駛側擺放HIII 50%假人,為了得到配置乘員間氣囊以后對假人頭部HIC的降低效果,首先進行未配置乘員間氣囊的臺車試驗,得到假人頭部傷害值,然后在相同的試驗工況下,增加乘員間氣囊再次進行試驗,通過前后兩次試驗數據對比,得到乘員間氣囊對乘客的保護效果數據。

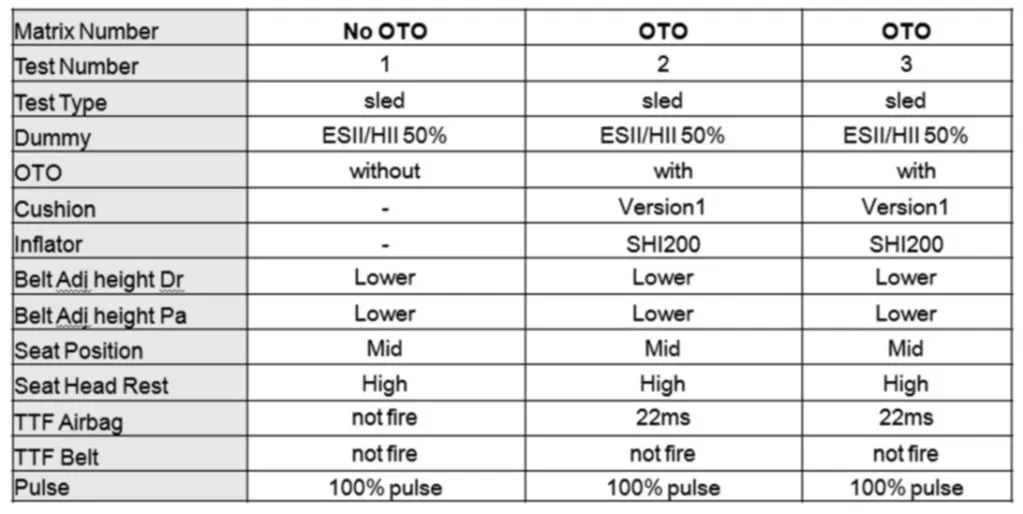

1.3.1 試驗基本參數設置

試驗參數基本設置情況如圖五所示。其中試驗編號為1的試驗不含乘員間氣囊,試驗編號為2、3的試驗含有乘員間氣囊。

圖5 試驗參數設置

1.3.2 試驗工裝

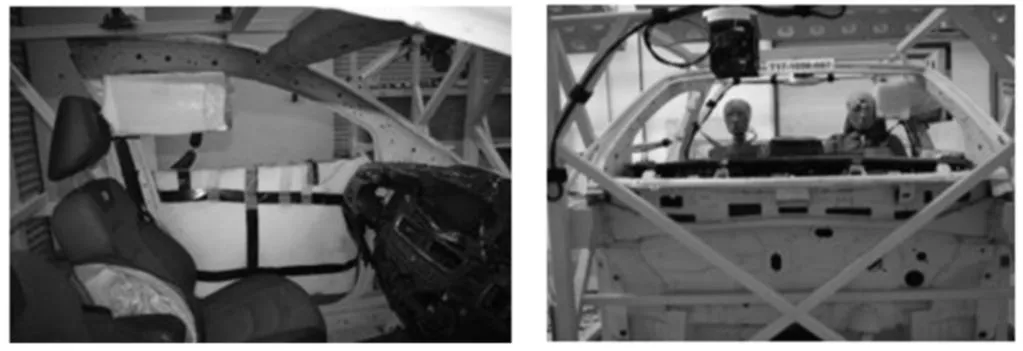

(1)試驗應用某車型前排正面工裝,順時針旋轉90°固定在臺車平臺上。

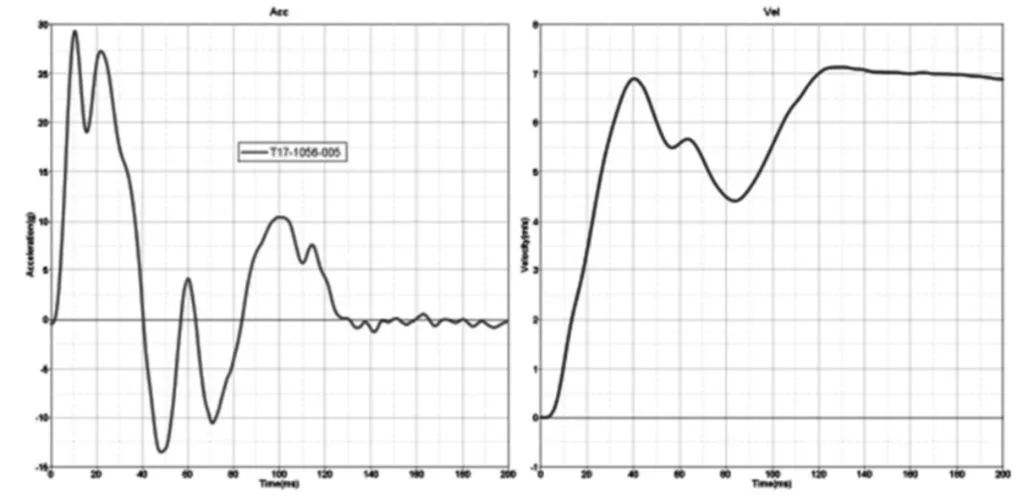

(2)試驗Pulse為該車型50kph MDB 左側B中柱加速度曲線。如圖6所示。

(3)車門為簡易木頭工裝支撐假人軀干,CAB由泡沫模擬,支撐駕駛員頭部發生碰撞后反彈,試驗工裝如圖7所示。

通過以上實驗設置,模擬側面碰撞中,乘員頭部相互撞擊的情況:

圖6 Pulse曲線圖

圖7 臺車工裝示意圖

1.4 試驗結果

先后進行了配置乘員間氣囊以及未配置乘員間氣囊的試驗,試驗視頻截圖如圖8、9所示。從試驗視頻截圖中可以看出,在未配置乘員間氣囊的臺車試驗中,駕駛員和副駕駛兩個假人的頭部撞擊在一起。配置乘員間氣囊的臺車試驗中,乘員間氣囊很好的支撐在駕駛員和副駕駛頭部之間,防止頭部彼此之間的撞擊。

圖8 未配置OTO氣囊臺車試驗

圖9 配置OTO氣囊臺車試驗

試驗后假人頭部傷害情況見圖10。

圖10 試驗結果數據

從圖十的試驗數據中可以看出,駕駛員頭部HCI值從原來的704降低到249、261,副駕駛員頭部傷害值從625降低到47、44,駕駛員3ms合成加速度也從58g降低到51g、54g,副駕駛3ms合成加速度從48g降低到25g、26g,乘員間氣囊起到了很好的保護效果。

2 結論與展望

通過含有OTO氣囊和不含OTO氣囊臺車試驗假人頭部傷害情況研究,得出結論:乘員間氣囊在側面碰撞工況中可對乘員間的頭部起到有效保護,降低其HIC值。

本文在對乘員間氣囊進行臺車試驗研究時,發現乘員間氣囊展開后的位置存在不穩定因素,如圖12、13所示,氣袋展開后不能很好的處于駕駛員和副駕駛兩者頭部之間,有時在兩者身體之后有時在兩者身體之前,乘客的頭部仍舊有互相撞擊的情況發生。為了解決此問題,本文創新性的增加了氣袋外側拉帶,使氣袋展開后恰好處于駕駛員和副駕駛員之間。由于本文是研究性項目,不能對方案的可靠性進行充分驗證。實際車禍工況比試驗室的工況更加復雜,乘員間氣囊量產時還需進行大量的試驗對其展開狀態的可靠性進行驗證。

圖12 乘員間氣囊臺車試驗失敗案例

圖13 乘員間氣囊臺車 試驗失敗案例

[1] 張慶義, 用于保護車輛中的司乘人員的方法和系統, 發明專利201410301446.8.

[2] 曾必強, 謝書港.一種自適應車內乘員的約束系統及工作方法.201410667990.4.

The Research of OTO Airbag

Zhang Lei, Yuan Zijun, Li Shi, Cui Wei

(Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. Technical Center, Anhui Hefei 230601)

This article study deeply on the structure, simulation analysis and test of OTO airbag. At last, we have sled test using one car. We get the test data of dummy head damage.

OTO airbag; CAE Simulation; system test; sled test ; dummy damage

U467.1 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7988 (2017)19-42-03

10.16638 /j.cnki.1671-7988.2017.19.016

張雷,就職于安徽江淮汽車集團股份有限公司。