長江航道2000m3/h吸盤挖泥船優化設計

何進輝 凌良勇 沈志平 王 兵 楊佩瑤 鄭 琴

(1.中國船舶及海洋工程設計研究院 上海200011;2.長江航道局 武漢430014)

研究與設計

長江航道2000m3/h吸盤挖泥船優化設計

何進輝1凌良勇2沈志平1王 兵2楊佩瑤1鄭 琴2

(1.中國船舶及海洋工程設計研究院 上海200011;2.長江航道局 武漢430014)

吸盤式挖泥船由于其特殊的船型特點和作業特點,特別適用于內河淺水航道的維護疏浚。該文以長江航道局建造交付的“吸盤3”號以及前續船“吸盤2”號為例,闡述了包括功率分配優化、疏浚性能提升、側推功能設計和裝駁功能設計等一系列優化設計。這些優化設計大幅提升了吸盤式挖泥船的疏浚能力、操縱性和環保性,從而能更好地確保長江航道黃金水道的暢通。文中所介紹的設計理念,對于從事工程船舶設計的專業人員有一定啟迪。

吸盤挖泥船;優化設計;疏浚性能

引 言

吸盤式挖泥船(dustpan dredger,DD)是吸揚式挖泥船的一種,以射流技術為開采方法,利用高壓沖水切割水底的泥土,使泥土處于懸浮狀態形成泥漿,再利用泥泵將泥漿吸入,并進行邊拋或者通過泥管進行排岸[1]具有挖寬大、吸入濃度高、挖槽平整、經濟性好等特點,此外還具備自航能力、吃水較小、作業不礙航等船型特點,因此特別適用于內河淺水航道的維護疏浚工程[2]。吸盤式挖泥船最早于1894年誕生在美國,從20世紀60年代起,蘇聯也開始建造吸盤式挖泥船[3]。

長江中下游航道以沙質河床為主,航道維護水深約為4~12.5m,航道航運密度大,對疏浚船舶作業不礙航要求高,特別適合采用吸盤式挖泥船進行疏浚。國內首艘吸盤船——1250m3/h“吸盤1”號,正是由長江航道局于1993年建造使用,主要用于確保葛洲壩建成后中游航道的暢通[4],隨后的20年間在保障長江黃金水道暢通中屢立戰功,被譽為“航道蛟龍”[2]。進入新世紀后,為提高長江航道應急搶通能力,改善枯水期航道條件,保障長江中游黃金水道的暢通,國內自行開發建造又一艘新型吸盤挖泥船——2000m3/h“吸盤2”號。該船創新性地采用了全電力驅動系統,技術形態具有顯著的先進性。該船于2012年交付使用,在實際使用中體現了顯著的經濟及社會效益[5]。

基于“吸盤1”號與“吸盤2”號的良好應用情況,同時根據交通運輸部支持系統“十二五”建設規劃,為進一步提高長江中游航道維護疏浚能力,長江航道局決定再行建造一艘2000m3/h吸盤挖泥船——“吸盤3”號,并于2015年交付使用(見圖1)。該船在“吸盤2”號的基礎上進行優化設計,在全船電站總功率不變的前提下使船舶疏浚性能與船舶整體性能均大幅提升。本文將對以上優化設計作簡要介紹。

1 全電驅系統下功率分配優化

對于需要有大量功率按照不同工況需求在不同負載中轉移的船舶,采用全電力驅動系統在功率轉移靈活性上具有巨大優勢。吸盤挖泥船主要功率負載為泥泵、高壓沖水泵、舵槳以及液壓泵站,由于其具有自航邊拋和絞進尾排兩種不同的作業方式,各主要設備系統的功率負荷變化較大,適合采用全電力驅動系統。

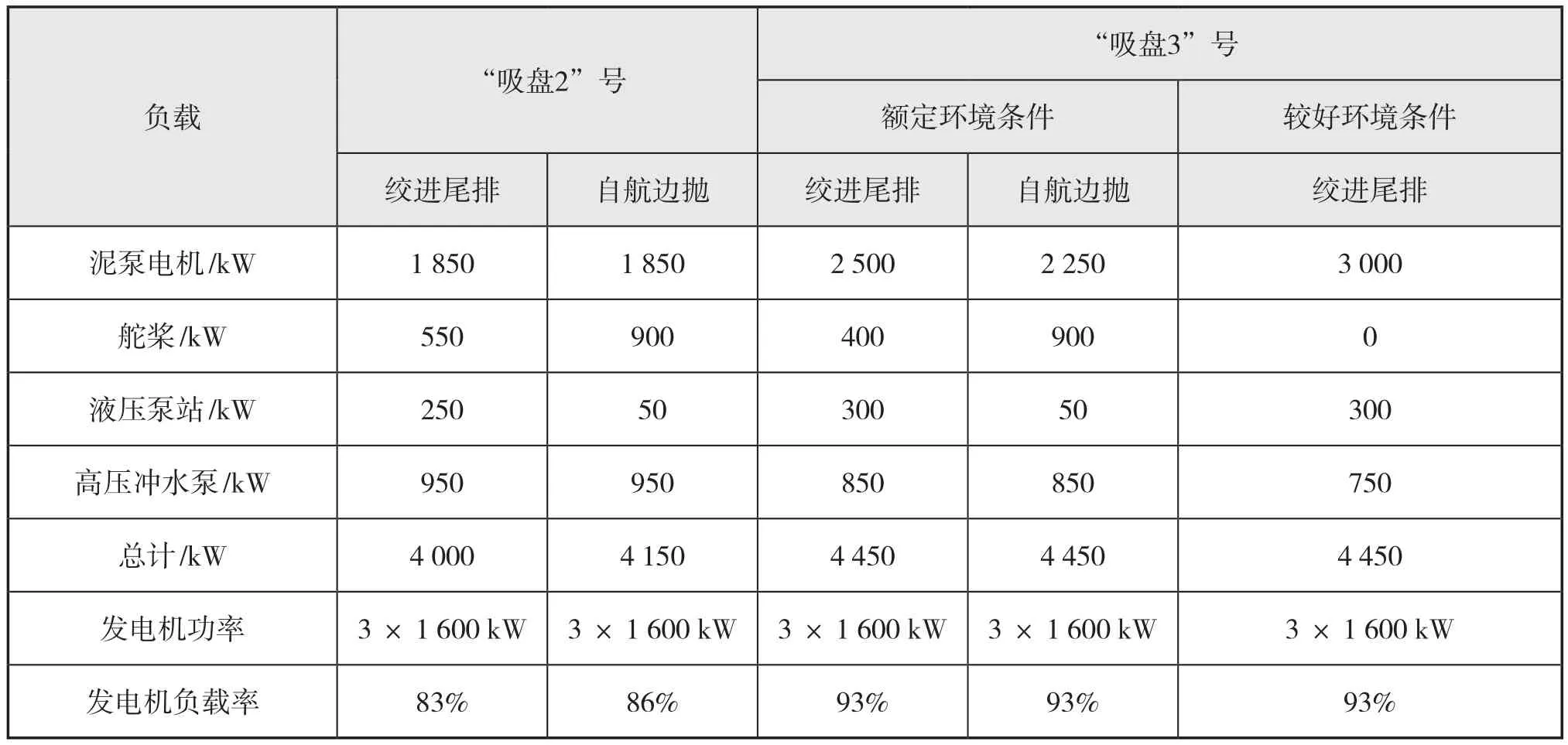

“吸盤2”號采用全電力驅動系統以及功率管理系統,主電站由3臺1600 kW的柴油發電機組組成,可靈活選擇并網發電機組數量以及分配不同負載功率[6]。結合“吸盤2”號實際使用情況,在額定設計環境條件下(風力6級,流速5 kn),絞進尾排以及自航邊拋作業工況電站功率有部分功率富余,該富余部分功率可轉移至挖泥核心設備——泥泵。同時,由于額定設計環境條件是滿足長江航道疏浚的極限環境條件,實際作業過程中的環境條件較為良好,風力為3級,流速為2 kn。因此,絞進尾排作業時原用于舵槳定位的功率也可轉移至泥泵,實現功率分配的優化。“吸盤3”號電站功率分配優化估算如表1所示。

表1 “吸盤3”號電站功率分配優化估算

由表1可見,經過功率分配優化后,泥泵電機功率可由原來“吸盤2”號的1850 kW提升至“吸盤3”號2250 kW(自航邊拋)、2500 kW(額定環境條件下絞進尾排)和3000 kW(良好環境條件下絞進尾排),提升幅度分別達21%、35%和62%,可實現疏浚性能的優化提升。同時,在主發電機組配置不變的前提下電站總負荷率提升至93%,充分利用電站的潛能,可提高單位疏浚土方的經濟性。

2 疏浚性能優化提升

2.1 絞進尾排疏浚性能優化提升

2.1.1 額定設計環境條件

額定設計環境條件下,通過功率分配優化,泥泵電機最大功率可達到2500 kW,因此在“吸盤3”號設計過程中,保持泥泵不變,通過選用更大功率的泥泵電機,配合不同的泥泵工作點,可將富余功率用于泥泵疏浚作業,提升疏浚性能。

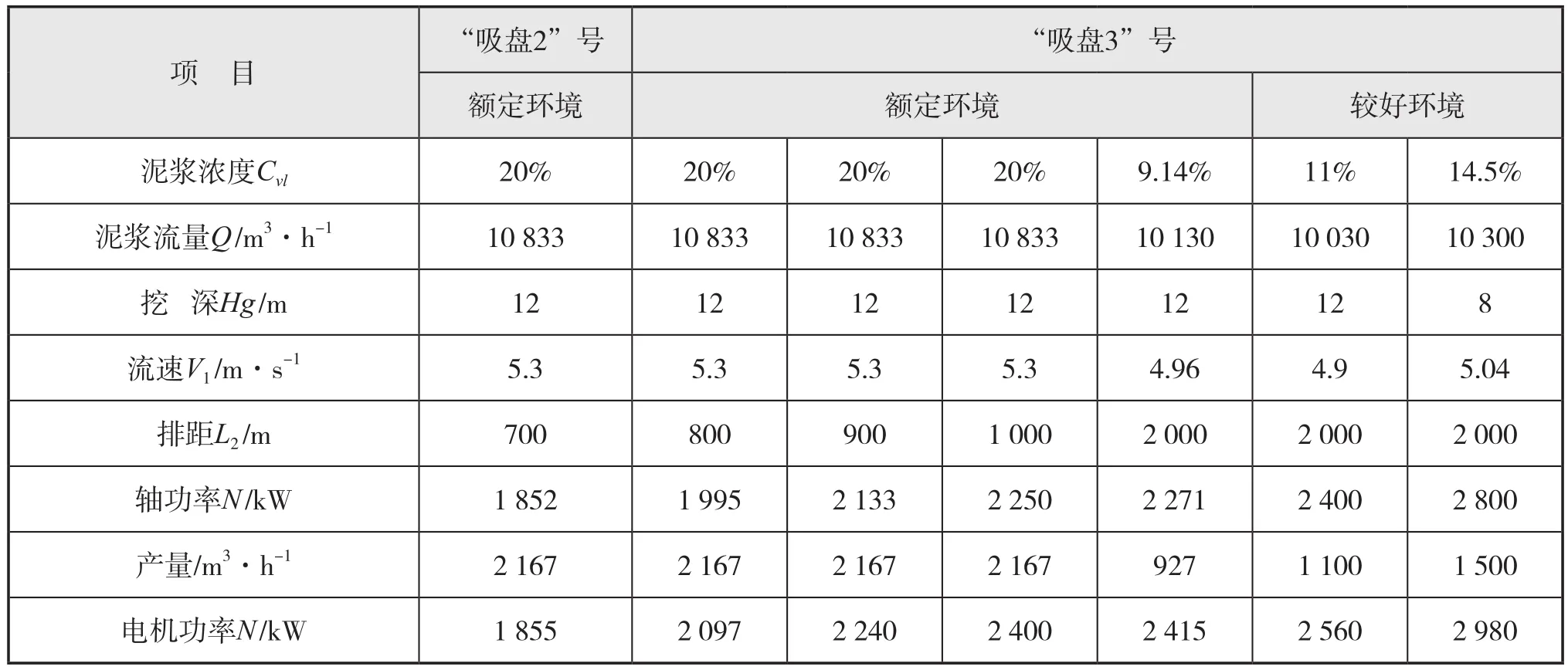

“吸盤2”號絞進尾排工況設計疏浚能力為挖深12m,泥漿濃度20%時產量為2000m3/h,排距為600m,對應泥泵電機為1850 kW。表2估算在相同挖深12m,相同泥漿濃度和相同產量的前提下,“吸盤3”號排距隨著泥泵電機功率增加而增加的規律,從表中可看出,電機功率由1855 kW提升至2400 kW后,尾排距離由~700m增至~1000m。此外,如果考慮到特殊作業要求,需要增加尾排距離至2000m,受2500 kW泥泵電機功率限制,需降低泥漿濃度至~9.14%,產量隨之下降至~900m3/h。

2.1.2 較好環境條件

在較好環境條件下,風速和流速較小,吸盤挖泥船作業時受到風、流作用的環境力相對較小,在絞進尾排時,側風、側流僅通過絞進系統進行克服,舵槳系統不工作,高壓沖水泵的功率適當調整,富余功率轉移至泥泵,泥泵功率最大可達到3000 kW,其疏浚能力進一步提升(見下頁表2)。當泥泵電機功率達到2560 kW,挖深12m,尾排距離為2000m,產量可達到約1100m3/h,較額定環境條件疏浚性能提升約200m3/h。再考慮到泥泵氣蝕性能,適當挖深降低至8m,對應泥漿濃度為14.5%,產量可達到1500m3/h。

表2 尾排輸泥管路外部特性

2.2 自航邊拋疏浚性能優化提升

在額定設計環境條件下,用于舵槳系統定位的功率高于絞車系統絞進定位的功率,因而自航邊拋工況泥泵電機可用功率低于絞進尾排工況,為2250 kW。在額定設計環境條件下,“吸盤2”號挖泥船自航邊拋工況設計疏浚能力為挖深12m,邊拋距離60m,產量不少于2000m3/h。表3估算在相同邊拋距離下,“吸盤3”號挖泥船在不同泥漿濃度、挖深和電機功率下,產量的變化規律。從表中可見,泥漿濃度越高,排泥產量越大,需要的泥泵揚程及軸功率也越大;當挖深12m,產量3000m3/h以上時,泥泵產生氣蝕,產量不再隨泥泵軸功率增大而增大。通過減小挖深至8m,降低泥泵的吸入損失,降低泥泵的氣蝕余量,產量可以到達3000m3/h;邊拋產量達到一定程度后主要由氣蝕性能決定,不再隨著泥泵功率增加而增加,換言之,邊拋工況時泥泵電機功率最大不超過2100 kW,疏浚作業具有最佳經濟性。

表3 邊拋輸泥管路外部特性

3 首側推功能設計

“吸盤2”號挖泥船水線長為75.0m,根據實際使用經驗,其在進出港口操船時,操縱性能不夠靈活。因此,在“吸盤3”號挖泥船的設計過程中,增設首側推功能,提高操船靈活性。由于吸盤布置原因,“吸盤3”號首部中間具有4m寬度的開槽,見圖2。如考慮在首部設置隧道側推器,需在首部2個片體中各設置1個側推器,同時在使用過程中與吸盤架還存在干擾作用,使用便利性不高,建造成本增加較多。考慮到本船首部已有2個500 kW高壓沖水泵及管系,本船通過在高壓沖水管系上設置左右舷側高壓沖水旁通管路實現側推功能,如圖2所示。

舷側高壓沖水側推設計的并鍵點在于確定流量和出水口的直徑,以獲得滿足要求的推力。根據噴水推進動量定理,反推力可通過式(1)求得:

式中:Q為管路出口流量,m3/s;S為管路出口截面積,m2;d為管路出口直徑,m;ρ為水的密度,kg/m3。

由式(1)可以看出,流量越大,管徑越小,可獲得的推力也越大,但是對水泵和管路的壓力要求也越高。

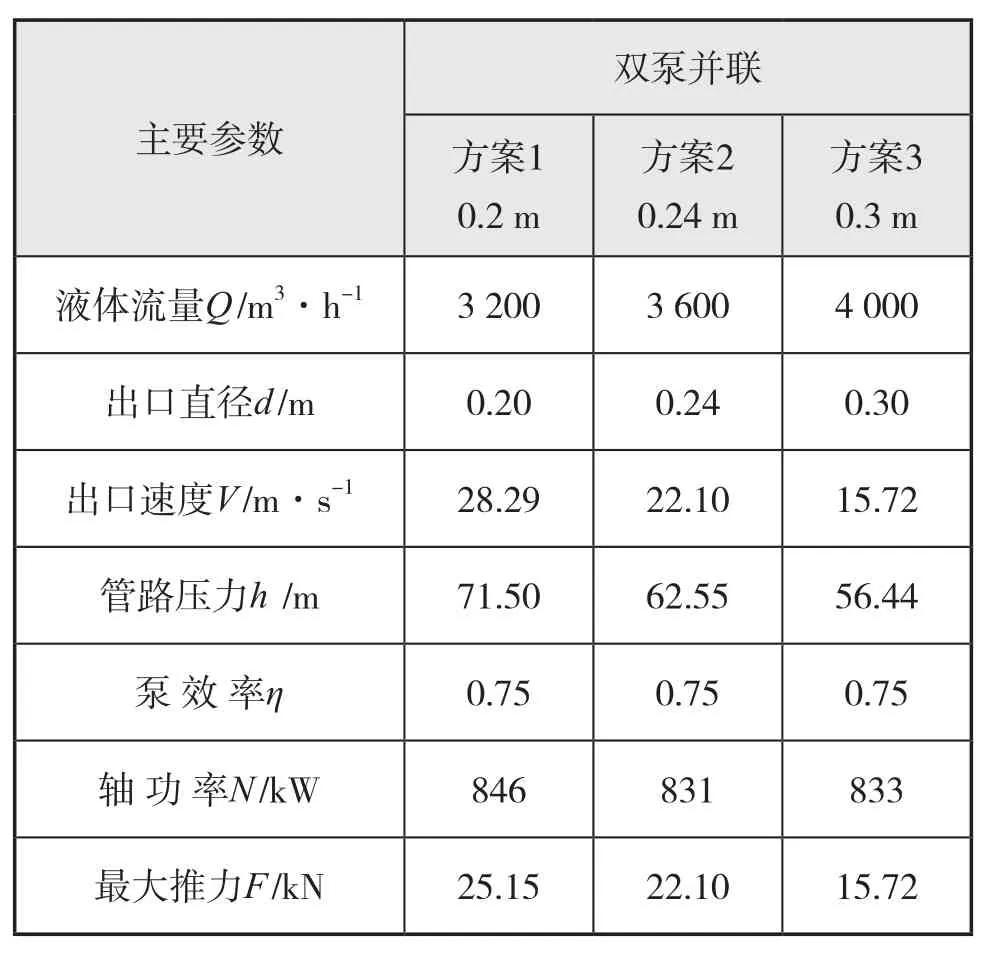

選取舷側高壓沖水管路出口直徑0.2m、0.24m和0.3m,結合高壓沖水管路特性對高壓沖水所能產生的最大推力進行估算,結果如表4所示。

表4 高壓沖水側推不同管徑及流量方案對比

從表4可得出,方案1雙泵同時使用時,可獲得最大側推力約為25 kN,根據船體受風面積560m2,6級風速的正橫風計算約需側推力約28 kN,方案1基本可以滿足側推要求。舷側旁通管路如圖3所示,根據“吸盤3”號挖泥船實際使用情況反饋,使用該側推系統,可大幅提高本船進出港口時操船靈活性,基本達到設計要求。

4 裝駁功能設計

按照《長江經濟帶發展規劃綱要》總體要求,今后長江經濟帶的發展要把環保放在壓倒性位置,長江航道疏浚的環保性也越來越重要。在此背景下,“吸盤3”號挖泥船的設計也要求在尾排距離增加至2000m用于泥漿排岸的環保疏浚方式上,進一步考慮更大輸泥距離的環保疏浚方式。考慮到吸盤挖泥船采用單一泥泵吸泥,同時電站功率有所限制,單純增加尾排距離方式已經不具有經濟性。因此,大于2000m輸泥距離的作業工況下,本船擬采用裝泥駁轉運的作業方式。結合本船絞進尾排和自航邊拋兩種作業模式,裝駁也可實現在不進行較大改動的前提下絞進尾排裝駁和自航邊拋裝駁。

4.1 絞進尾排裝駁

該方案考慮吸盤船在一定區域內施工,泥駁停靠點不變。尾排作業時,駁船停靠在吸盤船側后方,排泥浮管在接近駁船處進行拋錨固定,同時在排泥浮管盡頭設置一個小型平臺用于將泥管抬起,為排泥管進到駁船泥艙內做準備(參見圖4和圖5)。為了提高疏浚作業效率,泥駁應設置相應的溢流裝置。待泥駁裝滿泥漿后,暫停挖泥作業,將駁船移至指定卸泥點進行卸泥,卸泥后重新回到裝駁點裝泥;前一艘泥駁卸泥時,新的泥駁停靠至裝駁點就位后,再重新開始挖泥作業裝駁,如此滾動作業,可實現疏浚效率和環保的兼顧。對“吸盤3”號挖泥船的設備以及構造而言,絞進尾排裝駁與直接尾排到岸兩種作業模式并無差別,因此設計中不必特別考慮。

4.2 自航邊拋裝駁

“吸盤3”號挖泥船自航邊拋時,噴嘴方向斜向上方,泥漿噴出后可達到較大邊拋距離,見圖6。當需要采用邊拋架泥管裝駁時,需將噴泥方向改為垂直向下,見圖7。因此,“吸盤3”號挖泥船的邊拋管噴嘴在設計中采用可拆卸式的設計,通過對噴嘴的更換,實現邊拋和裝駁兩種輸泥模式的切換。

采用自航邊拋裝駁時,配套泥駁需具備自航能力或者通過拖輪拖帶,以在施工過程中保持與“吸盤3”號挖泥船前進速度保持同步,同時通過調整邊拋架的旋轉角度,調整泥漿裝駁點的位置。在整個施工過程中,泥駁與“吸盤3”號挖泥船的相對位置依賴于雙方或拖輪的操船人員以及船舶操縱靈活性,因此需要操船人員保持注意力高度集中,同時在兩船舷邊需設置若干護舷,以防彼此相撞。

5 結 論

通過以上優化設計,“吸盤3”號挖泥船在全船電站總功率不變的前提下大幅度提升了疏浚能力和整體性能,總結如下:

(1)通過選用更大功率的泥泵電機,配合泥泵不同工作點,可將富余功率轉移至泥泵,實現各主要負載功率更加均衡,電站運行狀態更合理。

(2)實現了疏浚能力的提升,相同挖深和產量,尾排距離大幅增加;相同挖深和邊拋距離,可實現產量增加,約可達3000m3/h。

(3)因地制宜利用高壓沖水管系實現側推功能,大幅提升本船在低速狀態下的操縱性。

(4)對裝駁施工作了論證研究,并對邊拋泥管噴嘴預留可拆卸方式,可實現裝駁輸泥方式的轉換,可提升本船疏浚作業的環保能力。

[1] 盧雨.挖泥吸盤流場特性研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學,2013.

[2] 孫雪.吸盤式挖泥船吸盤特性研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學,2012.

[3] 劉厚恕.印象國內外疏浚裝備[M].北京:國防工業出版社,2016.

[4] 劉厚恕. 1250m3/h吸盤挖泥船總體設計[J].船舶,1995(2):10-16.

[5] 王兵.用于長江中游航道維護的2000m3/h自航吸盤挖泥船研制及應用[J].船海工程,2014(2):53-56.

[6] 韓龍,張海榮,邰能靈.吸盤挖泥船采用全電力驅動系統設計論證[J].船舶,2013(2):60-64.

Optimization design of 2000m3/h dustpan dredger in Yangtze River waterway

HE Jin-hui1LING Liang-yong2sHEN Zhi-ping1WANG Bing2YANG Pei-yao1ZHENG Qin2

(1.marine Design & Research Institute of China,shanghai 200011, China; 2. Chang jiang Waterway Bureau, Wuhan 430014, China)

The dustpan dredger is very suitable for the dredging mission in the shallow waterway due to its special ship type and the operation characteristics. This article presents aseries of optimization designs for the “XIPAN 3”dustpan dredger and previous “XIPAN 2” dustpan dredger that were built by the Chang jiang Waterway Bureau (CWB),such as the power distribution optimization, dredge performance improvement, tunnel thruster functional design and barging functional design. These optimization designs greatly enhance the dredging performance,maneuverability and environmental protection of the dustpan dredger, ensuring the smooth passage of the golden channel on the Yangtze River waterway. The design concepts will benefit the experts that are engaged in the engineering ship design.

dustpan dredger; optimization design; dredge performance

U674.31

A

1001-9855(2017)05-0016-07

2017-02-13;

2017-04-17

何進輝(1986-),男,碩士,工程師。研究方向:船舶與海洋工程總體設計。凌良勇(1961-),男,高級工程師。研究方向:船舶工程。沈志平(1959-),男,研究員。研究方向:船舶與海洋工程總體設計。王 兵(1963-),男,高級工程師。研究方向:船舶工程。楊佩瑤(1977-),女,碩士,工程師。研究方向:船舶特種機械設計。鄭 琴(1980-),女,工程師。研究方向:船舶工程。

10.19423 / j.cnki.31-1561 / u.2017.05.016