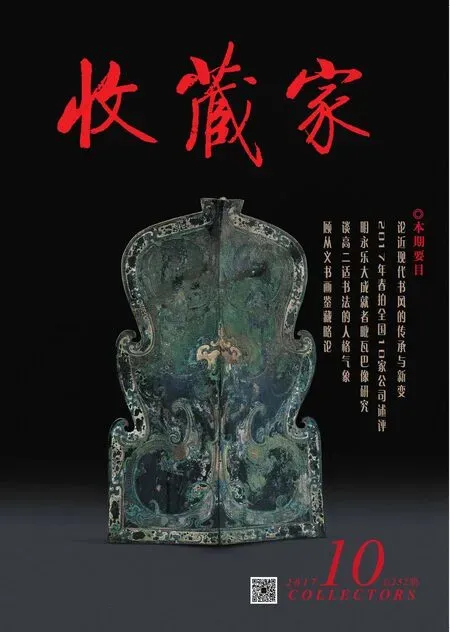

解讀傅山四體書(shū)冊(cè)

□ 韓小赫

解讀傅山四體書(shū)冊(cè)

□ 韓小赫

傅山(1607~1684年)初字青竹,后字青主,又字僑山,別署公之它,亦曰石道人,號(hào)嗇廬;入清后又名真山,號(hào)朱衣道人。晚稱老蘗禪。山西陽(yáng)曲人,一作太原人。傅山詩(shī)書(shū)畫(huà)印俱佳,書(shū)法真草隸篆盡皆上品,尤精篆刻。傅山的作品目前最多見(jiàn)也最具代表性的是其行草書(shū)巨幅立軸,據(jù)傳有350余幅,然其精致的手卷和冊(cè)頁(yè)并不多見(jiàn)。天津博物館收藏有一本徐世昌舊藏的《傅山四體書(shū)冊(cè)》,將傅山的四體書(shū)法盡數(shù)呈現(xiàn)出來(lái)。我們就以這本冊(cè)頁(yè)為參照來(lái)走入傅山的書(shū)法世界,來(lái)探求明末時(shí)期的社會(huì)變革對(duì)傅山書(shū)法產(chǎn)生的影響。

一、晚明社會(huì)文化與傅山的早期書(shū)法

文化的發(fā)展和變革,都是社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)變化的反映,也是社會(huì)問(wèn)題的一種表現(xiàn)形式。書(shū)法、繪畫(huà)作為一種受眾面廣、表現(xiàn)力強(qiáng)的形式,必然與書(shū)籍、戲曲等同時(shí)成為了一個(gè)時(shí)期最重要的文化符號(hào)。明朝后期,受“萬(wàn)歷新政”的影響,明朝的經(jīng)濟(jì)水平空前發(fā)達(dá),人民生活水平不斷提高。同時(shí),由于印刷技術(shù)的提高和印刷成本進(jìn)一步的降低,百姓的文化水平也相應(yīng)地日漸提高,進(jìn)而民間對(duì)于各種文化藝術(shù)的需求不斷地提高。而單純對(duì)于文化來(lái)說(shuō),在中國(guó)過(guò)去的幾千年中,文化都是精英階層與市井階層劃分的重要標(biāo)準(zhǔn)。而在明朝末期,這個(gè)差距被不斷縮小,其最直接的影響就是出現(xiàn)了為普通老百姓服務(wù)的文化藝術(shù)。以“三言二拍”為代表的通俗小說(shuō)開(kāi)始出現(xiàn),湯顯祖的《牡丹亭》更是直接的抨擊了封建統(tǒng)治的基礎(chǔ)“程朱理學(xué)”。這些無(wú)不是民間文化發(fā)展的代表。

然而在明朝末年,雖然民間文化多多少少對(duì)正統(tǒng)文人形成了一定的影響,但是這個(gè)影響并沒(méi)有在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)顯現(xiàn)。傳統(tǒng)的文人、儒士還是堅(jiān)持秉承著中華文化的傳承。傅山出生于書(shū)香世家,從其六世祖至其祖父皆以治《春秋》而仕官,其父養(yǎng)親不仕,教授生徒。這個(gè)時(shí)期的傅山亦以儒家忠孝禮儀為根本,仍然刻苦研讀,立志報(bào)國(guó)。他曾在《紅葉樓》詩(shī)中說(shuō):“古人學(xué)富在三冬,懶病難將藥物攻。江泌惜陰乘月白,傅山徹夜醉霜紅。”這首詩(shī)作于28歲,足見(jiàn)傅山的刻苦與勤奮。這當(dāng)然也是其奮發(fā)苦讀,立志報(bào)國(guó)的表現(xiàn)。

在這樣的一個(gè)書(shū)香世家中長(zhǎng)大,受著當(dāng)時(shí)最為正統(tǒng)的教育,傅山的書(shū)法自然秉承了明朝上層社會(huì)欣賞和學(xué)習(xí)書(shū)法的方式。傅山曾有兩段自述回憶其學(xué)書(shū)經(jīng)歷。“吾八九歲即臨元常,不似。少長(zhǎng),如《黃庭》、《曹娥》、《樂(lè)毅論》、《東方贊》、《十三行洛神》,下及《破邪論》,無(wú)所不臨,而無(wú)一近似者。最后寫(xiě)魯公《家廟》,略得其支離,又溯而臨《爭(zhēng)坐》,頗欲似之。又進(jìn)而臨《蘭亭》,雖不得其神情,漸欲知此技之大概矣。”這一段直接說(shuō)明了其書(shū)法的啟蒙教育完全按照傳統(tǒng)的帖學(xué)經(jīng)典來(lái)學(xué)習(xí),沿襲了傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)方式。另一段是“貧道二十歲左右,于先世所傳晉唐楷書(shū)法,無(wú)所不臨,而不能略肖。偶得趙子昂《香山詩(shī)》墨跡,愛(ài)其圓轉(zhuǎn)流麗,遂臨之,不數(shù)過(guò)而遂欲亂真。”他書(shū)法學(xué)習(xí)以晉唐楷書(shū)入手,起點(diǎn)之高可見(jiàn)一斑。而臨趙孟頫多半是受明朝上層社會(huì)的審美影響,董其昌曾力贊趙孟頫為“五百年中所無(wú)”。只可惜傅山早年的作品我們現(xiàn)在已經(jīng)難得一見(jiàn)。雖然現(xiàn)在不見(jiàn)傅山學(xué)趙孟頫的面貌,但是晉唐風(fēng)貌卻始終貫穿了其一生的書(shū)法作品。其中,尤以顏真卿為最。觀其這兩段回憶,傅山早年學(xué)習(xí)書(shū)法應(yīng)該尤以趙孟頫之體最好,次為顏體,可是為何之后的作品中再也不見(jiàn)趙孟頫的圓潤(rùn)了呢?

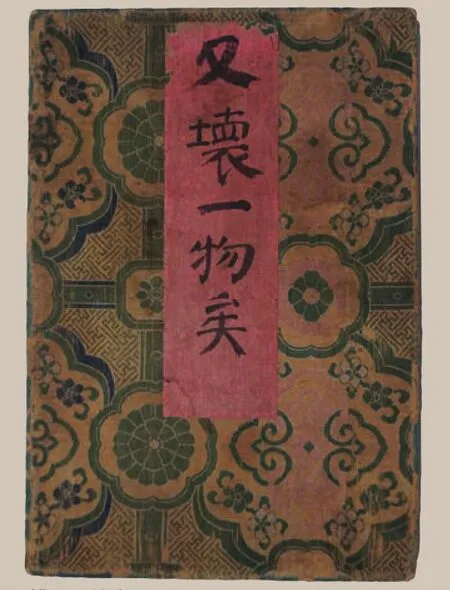

傅山四體書(shū)冊(cè)

二、明朝滅亡對(duì)傅山產(chǎn)生的影響

傅山極具愛(ài)國(guó)心。他在《始衰示眉任》中這樣寫(xiě)道:“念我弱冠年,命藝少舊襲。熟題試致身,滿臆河山疲。遂云割裂收,如作殘肢茸。”明朝滅亡后,傅山出家為道,雖有反清之心卻已無(wú)復(fù)明之門(mén)。從此,傅山的藝術(shù)理念變發(fā)生了重大的變化。他年少時(shí)以舉仕為目的,思想、書(shū)法風(fēng)格皆為政治理想服務(wù),秉承傳統(tǒng)。然而出家之后的傅山,受道家思想的影響開(kāi)始追溯人性的本質(zhì),貼近自然。另一方面更痛恨那些貪官污吏,以及背叛民族、背叛國(guó)家的小人,推崇那些識(shí)得民族大義的英雄。這種思想直接影響他書(shū)法創(chuàng)作的內(nèi)容與風(fēng)格面貌。

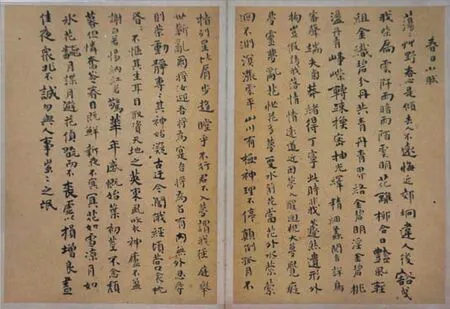

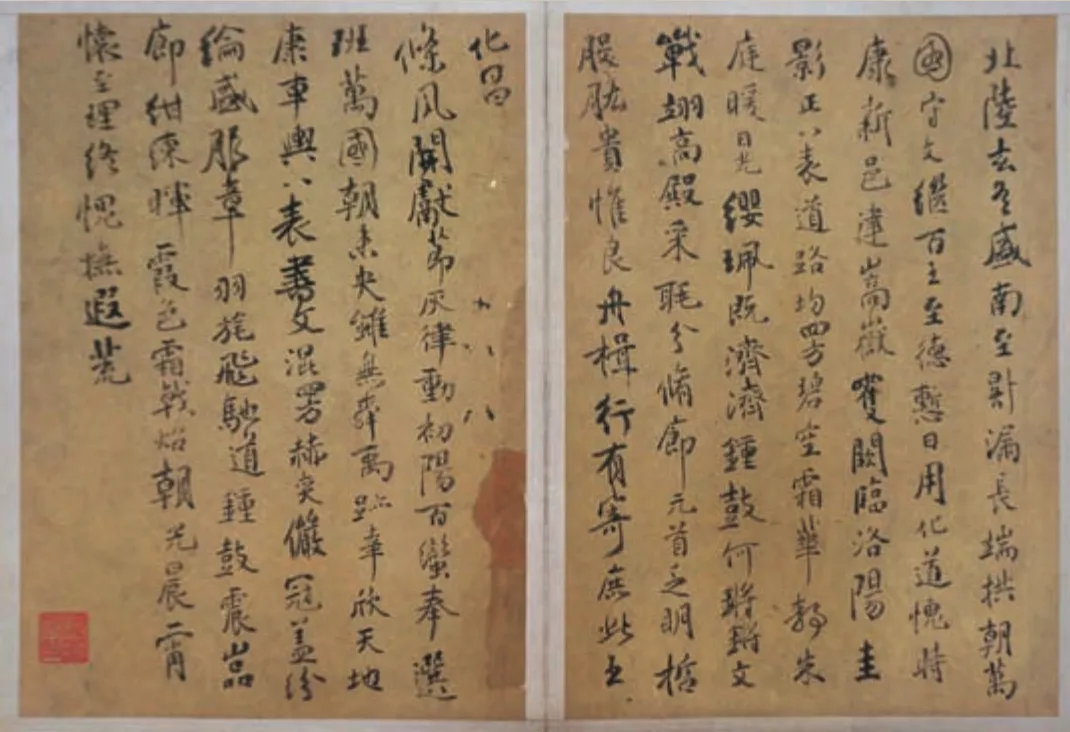

傅山四體書(shū)冊(cè) 春日小賦

傅山四體書(shū)冊(cè) 奉和正日臨朝

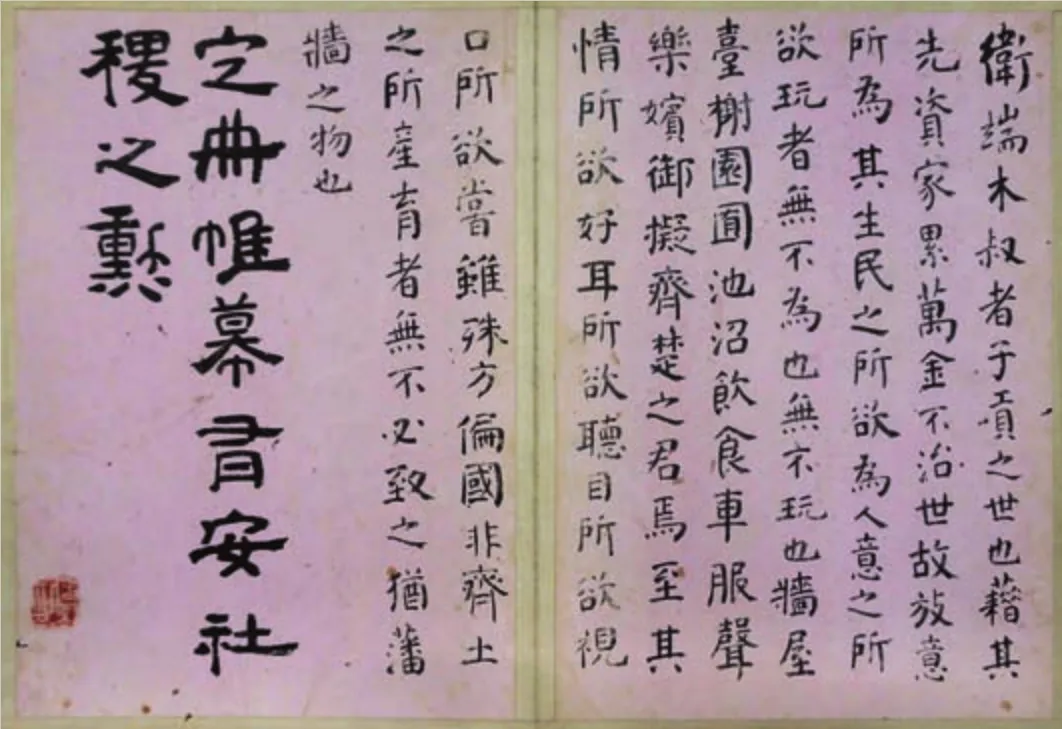

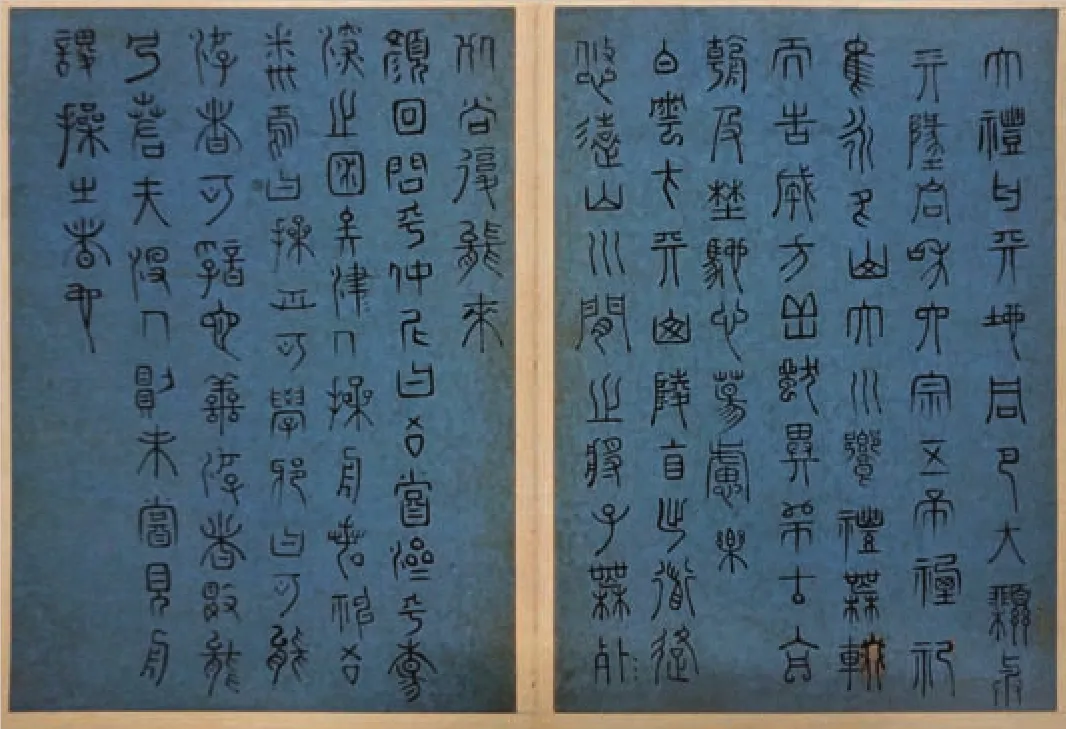

傅山四體書(shū)冊(cè) 吉成侯州輔碑文

傅山四體書(shū)冊(cè) 冬至乾陽(yáng)殿受朝詩(shī)

1.追求人性的本質(zhì)

明末民間文化興盛并有較大的發(fā)展。不僅更多的揭露社會(huì)丑態(tài)、抨擊社會(huì)矛盾,而且采用有悖于傳統(tǒng)文化的夸張手法來(lái)吸引老百姓關(guān)注。晚明這種尚“奇”的風(fēng)尚滲透到了社會(huì)生活的各個(gè)方面。傅山書(shū)法也向著“奇”變化。

《傅山四體書(shū)冊(cè)》中《春日小賦》一篇就是他晚年居于太原時(shí)所作,書(shū)風(fēng)清新,看似狂亂毫無(wú)章法,卻在不經(jīng)意間流露出逼人氣勢(shì),給人以震撼之感。他在《作字示兒孫》中道:“作字先作人,人奇字自古。”更有“書(shū)法不可思議也。‘轡’字從心,亦可意會(huì)。‘沃若在手,一須心御。’”將書(shū)法比做騎馬、駕車(chē),毛筆就好比手中的韁繩。如何使用全憑自己的心意,而無(wú)法刻意安排。這和以講究結(jié)構(gòu)安排,筆墨順序,前后構(gòu)圖的傳統(tǒng)書(shū)法審美思想大相徑庭。他最后總結(jié)四句話:“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排。”這“四寧四毋”實(shí)際上是否定了明末以董其昌為代表的正統(tǒng)審美標(biāo)準(zhǔn)“巧、媚、輕滑、安排”。傅山的這種認(rèn)識(shí),是源于他對(duì)于所謂君子小人的判斷。

2.恨小人尚英雄

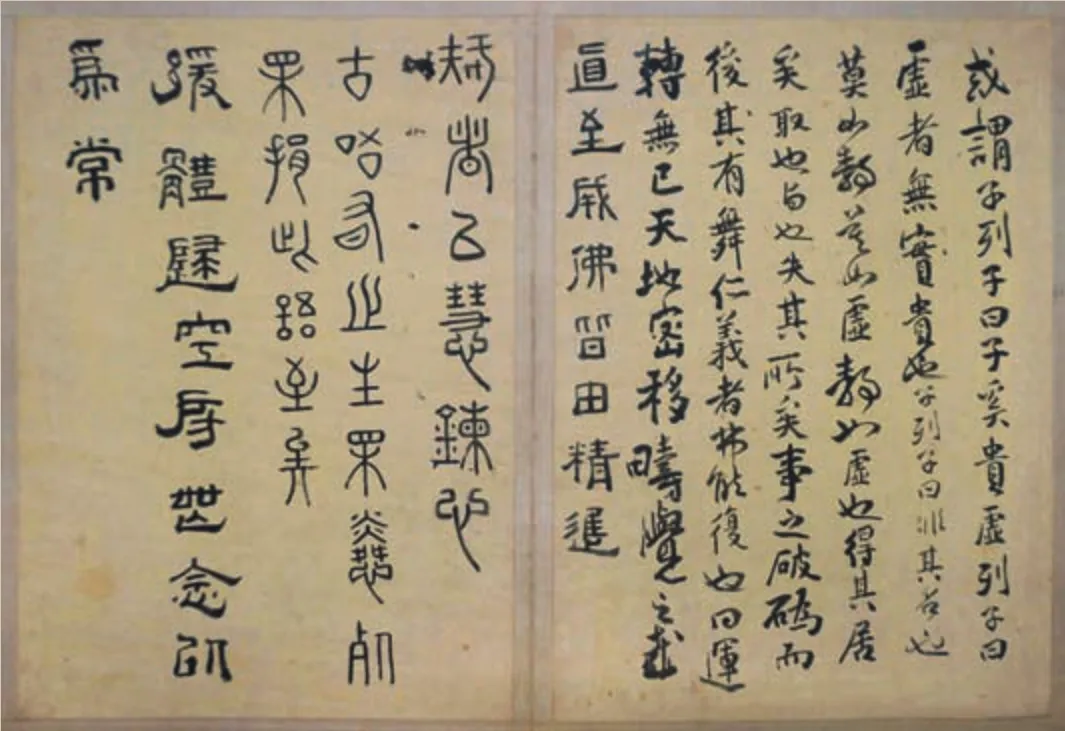

傅山是這樣解釋的:“此無(wú)他,即如人學(xué)正人君子,只覺(jué)觚凌難近,降而與匪人游,神情不覺(jué)其日親日密,而無(wú)爾我者然也。行大薄其為人,痛惡其書(shū),淺俗如徐偃王之無(wú)骨。始復(fù)宗先人四、五世所學(xué)之魯公,而苦為之。然腕難矣,不能勁瘦挺拗如先人矣。比之匪人,不亦傷乎。不知董太史何見(jiàn),而遂稱孟頫為五百年中所無(wú)。貧道乃今大解,乃今大不解。寫(xiě)此詩(shī)仍用趙態(tài),令兒孫輩知之勿復(fù)犯。此是作人一著。然又須知趙卻是用心于王右軍者,只緣學(xué)問(wèn)不正,遂流軟美一途。心手不可欺也如此。危哉!危哉!爾輩慎之。毫厘千里,何莫非然。”因趙孟頫為南宋書(shū)家,元代宋后又仕元,傅山認(rèn)為趙孟頫缺少民族氣節(jié),因此“大薄其為人”進(jìn)而“痛惡其書(shū)”。而顏真卿乃是唐代名臣、賢臣,最后遭奸臣陷害,凜然拒賊,終被縊殺。傅山尚顏之大義,比之趙子昂,定棄趙而用顏。傅山把他的政治觀點(diǎn)與人品、人性相結(jié)合并以書(shū)法表現(xiàn)出來(lái)。使其行、楷在其后的幾十年中皆以“顏之支離”為特點(diǎn)。鮮明而富有代表性。

三、清初訪碑運(yùn)動(dòng)和金石篆刻對(duì)傅山的影響

傅山無(wú)疑是一位長(zhǎng)壽的畫(huà)家,在經(jīng)歷了最初的亡國(guó)之痛后,心態(tài)也在慢慢地發(fā)生變化。隨著清朝的統(tǒng)治逐漸從開(kāi)始的血腥暴力逐步向社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展,傅山與一些仕清漢官有所接觸,對(duì)清朝的仇視也在降低。晚年的傅山已不再是活躍的反清斗士,但是他對(duì)亡明的懷念卻不曾減少。因此,他在更多地投入到社會(huì)文化、醫(yī)學(xué)和藝術(shù)研究的同時(shí),游歷故國(guó)山河、尋訪故國(guó)遺跡便成了其生活中的一部分。他曾數(shù)次赴山東拜謁孔廟、孔林,并登泰山,遍覽泰山之石刻。而這種游歷尋訪在清初遺民中并不少見(jiàn),已然成為前明遺民一種抒發(fā)故國(guó)之情的潮流。在這種轟轟烈烈的游訪中,很多文人遺民便將古碑作為了其感情的寄托。因?yàn)楣疟隙喟胗涊d著漢民族歷代皇帝、名臣的豐功偉績(jī),這也是對(duì)滿人統(tǒng)治不滿的一種抒發(fā)。天津博物館藏《傅山四體書(shū)冊(cè)》中有一半的篇幅都是抄錄歌頌歷代帝王朝會(huì)的詩(shī)篇。其中包括《冬至乾陽(yáng)殿受朝詩(shī)》、《正日臨朝》、《奉和正日臨朝》、《奉和正日臨朝應(yīng)詔》等。這些詩(shī)文充分體現(xiàn)了傅山對(duì)曾經(jīng)漢民族興盛的懷念與向往。在這些遺民的走訪過(guò)程中,他們不單拜謁前朝遺跡、臨讀古碑,同時(shí)也將一些保存較好、年份久遠(yuǎn)、具有歷史價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值的古碑翻拓下來(lái)。這些古碑中的文字,尤其是漢隸給當(dāng)時(shí)的文化圈帶來(lái)了一次不小的沖擊和變革。隸書(shū)本從宋朝之后已經(jīng)沒(méi)落,但隨著清初的訪碑活動(dòng)開(kāi)始,不斷地有文人投入到對(duì)漢碑、漢隸的研究中去,隸書(shū)終于又在這個(gè)時(shí)代中得到復(fù)興。同時(shí),宋朝之后,漢文化的中心一直都在南方,北方出現(xiàn)了漢文化發(fā)展的斷層。而以傅山為代表的北方文人圈,在脫離政壇之后去追溯歷史文化的發(fā)展時(shí),很容易地便跨過(guò)宋元明等時(shí)代,直指漢唐甚至商周。這對(duì)隸書(shū)的發(fā)展與碑學(xué)的進(jìn)步都有著不小的影響。在《傅山四體書(shū)冊(cè)》的最后一開(kāi)傅山所錄隸書(shū)“定冊(cè)帷幕有安社稷之勛”便是《吉成侯州輔碑》的碑文。對(duì)這些漢碑的鑒賞與臨摹使得傅山對(duì)于漢隸的理解達(dá)到了空前的水平。他也曾自豪的說(shuō)“已得漢隸之筆法”。

傅山不僅是有名的書(shū)法家,也是一名非常出色的篆刻家。傅山曾自述說(shuō):“印章一技,吾家三世來(lái)皆好之,而吾于十八九歲即能鐫之。漢非漢,一見(jiàn)辨之。如如來(lái)所謂如實(shí)了知,敢自信也。”由此可見(jiàn),他的篆刻受學(xué)于家傳。傅山遍賞古碑、古帖,將秦篆甚至還有更早的金文和大篆盡皆揉進(jìn)了其篆書(shū)體系。

回顧傅山的書(shū)法變革,就是回顧整個(gè)明末北方文化的變革,甚至是整個(gè)明末藝術(shù)變革。可以說(shuō),并非是傅山引領(lǐng)了時(shí)代的潮流,而是時(shí)代塑造了傅山。“顏的支離”、“自然大氣的狂草”、“復(fù)興的漢隸”和“金石味道的篆書(shū)”都是時(shí)代所賦予傅山的標(biāo)簽。只有了解那個(gè)時(shí)代才能更深地了解傅山的性格,只有了解了傅山的思想與追求才能更深地了解傅山的書(shū)法藝術(shù)。

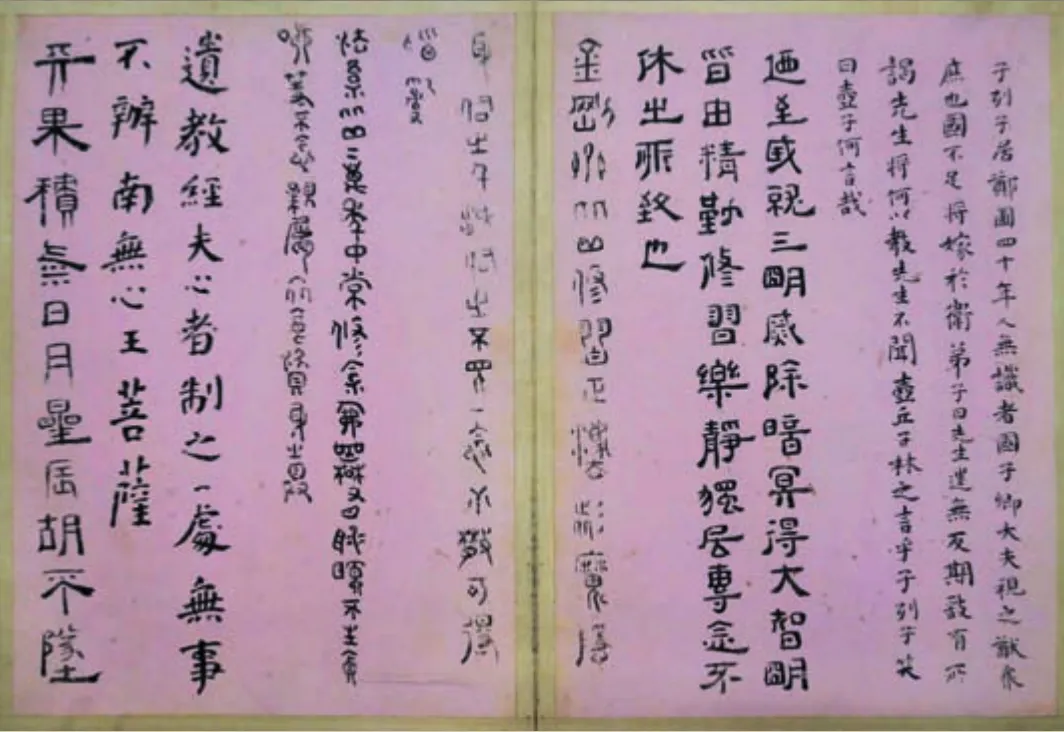

傅山四體書(shū)冊(cè) 禪關(guān)策進(jìn)

傅山四體書(shū)冊(cè) 禪觀進(jìn)策二

傅山四體書(shū)冊(cè) 列子

傅山四體書(shū)冊(cè) 列子二

(責(zé)任編輯:田紅玉)